Exilée aux Etats-Unis pendant la dictature du Shah d’Iran, Azar Nafisi, professeure de littérature anglaise à l’université, revient enseigner à Téhéran en 1979 après sa destitution. Mais elle déchante très vite, face à l’intolérance des mollahs, qui censurent les livres impies, obligent les femmes à se voiler, embastillent et torturent les opposants au régime. De guerre lasse, Azar abandonne son enseignement et réunit chez elle quelques fidèles étudiantes pour lire les livres interdits.

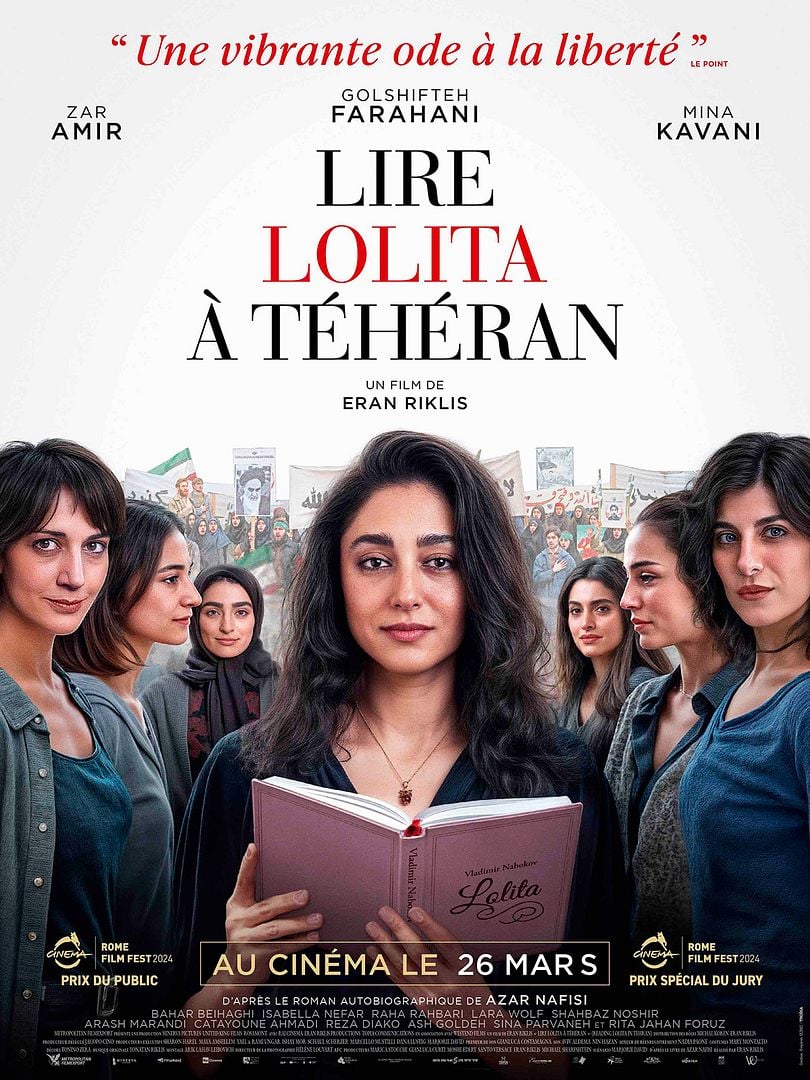

On a scrupule à critiquer un film qui dénonce le régime des mollahs, la chape de plomb qu’il a fait tomber sur l’Iran au nom d’une conception dévoyée de la religion et qui salue le courage de celles et ceux qui osent en braver les interdits. Sur le papier, Lire Lolita à Téhéran coche toutes les cases : un titre qui claque, un sujet en or inspiré d’une histoire vraie, celle d’Azar Nafisi elle-même qui, exilée aux Etats-Unis, a écrit l’histoire des vingt ans passés à Téhéran, un casting constitué des actrices iraniennes les plus talentueuses du moment, condamnées par le régime à l’exil (Golshifteh Farahani, à laquelle les gazettes prêtent des liaisons rocambolesques, Zar Amir, réalisatrice de Tatami et tête d’affiche des Nuits de Mashhad, Mina Kavani l’héroïne de Red Rose…).

Pour autant, ce film-brulot ne brûle guère. Sa facture est trop classique, sa mise en scène trop banale, ce qu’il raconte hélas trop convenu. Sans remettre en cause notre admiration pour les femmes iraniennes en lutte contre un régime oppresseur et notre soutien, on peut ne pas être enthousiasmé par Lire Lolita à Téhéran.

Bonjour

C est vrai que le film a une mise en scène classique mais, malgré ses faiblesses cinématographiques, il m a énormément touchée. En tant qu occidentale, ce film nous prévient de nouveau que ce qui est arrivé aux femmes iraniennes peut nous arrive et arrive déjà, dans une moindre mesure, dans une partie du territoire Francais. Si le film n attire pas les foules c est parce que la plupart des français se fichent de l Iran et de l oppression des femmes et pas parce que le film est de facture classique, à mon avis.