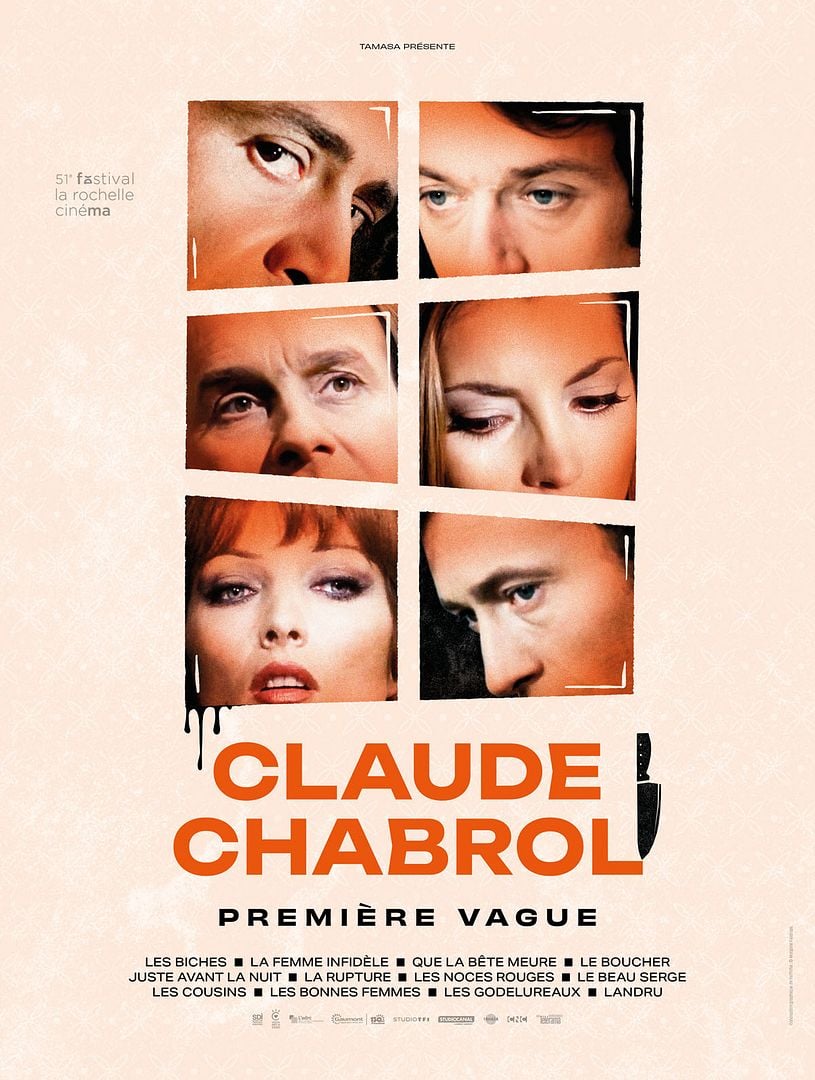

Le Champo, à Paris, programme pendant l’été une rétrospective Claude Chabrol. Douze films sont à l’affiche, tournés entre 1958 et 1973. Il s’agit des premiers de ce réalisateur particulièrement prolifique : il en tourna environ soixante-dix pour le cinéma et la télévision jusqu’à sa mort en 2010.

Chabrol est connu comme l’un des chefs de file de la Nouvelle Vague. Il avait en effet fait ses premiers pas comme critique aux Cahiers du cinéma avec Godard, Truffaut, Rivette. Ses tout premiers films (Le Beau Serge tourné sous la neige dans la Creuse avec l’argent d’un héritage touché par sa femme, Les Cousins, grand succès au box office) rompent avec les règles hiératiques du cinéma de l’époque : petits budgets, acteurs inconnus, sujets naturalistes, tournage en noir et blanc…

Mais très vite, le cinéma de Chabrol prend un autre chemin. Les Godelureaux en 1961 raconte l’histoire burlesque d’une bande de zazous parisiens, façon La Dolce Vita, Breakfast at Tiffany’s ou La Grande Bouffe. Sous la bouffonnerie affleure la critique cynique d’une société sans repères qui s’ennuie.

La rétrospective enjambe les années soixante, pendant lesquelles Chabrol s’égare dans un cinéma plus commercial, pour se focaliser sur ce qui constitue peut-être le sommet de sa carrière : les films réalisés avec son épouse Stéphane Audran et les acteurs auxquels le lie une amitié indéfectible, Michel Bouquet, Michel Duchaussoy, Jean Yanne….

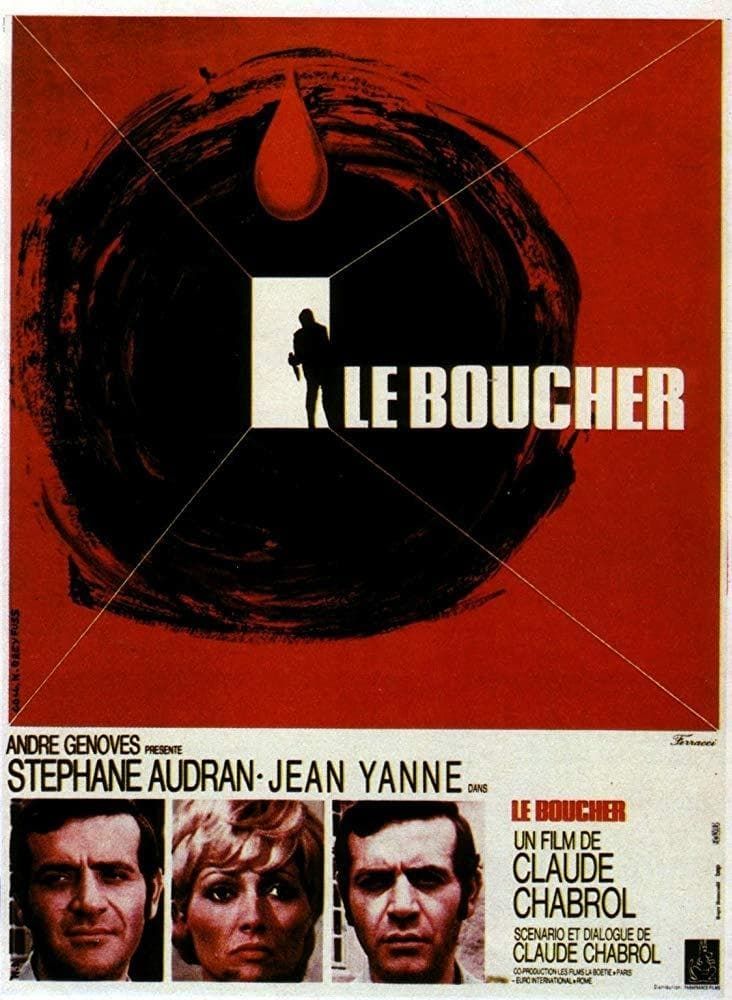

La Femme infidèle (1969), Que la bête meure (1969), Le Boucher (1970), Juste avant la nuit (1971), Les Noces rouges (1973) sont des oeuvres balzaciennes. Devant la caméra de Chabrol, c’est la France pompidolienne qui est racontée, son conformisme, ses petits mensonges, mais aussi parfois sa grandeur d’âme (qu’on pense au héros du Boucher interprété par Jean Yanne). Claude Chabrol fait oeuvre de sociologue sinon de moraliste. Qui se demande à quoi ressemble un bourgeois dans la France de Pompidou doit voir Michel Bouquet dans La Femme infidèle ; qui veut avoir une idée de la vie en province à cette époque gagnerait à regarder Le Boucher.

Claude Chabrol utilise souvent comme point de départ des romans de série B, des polars américains ou français dont il a racheté les droits. Les histoires qu’il raconte sont des thrillers avec des meurtres, des cadavres, des policiers… Il prend son temps pour les filmer, comme de subtiles mécaniques hitchcockiennes, avec un tempo un peu mou qu’on trouverait un peu lent aujourd’hui. La France qu’il raconte n’existe plus : ses personnages fument au restaurant, boivent du whisky à toutes heures du jour et mettent sans vergogne la main aux fesses de leurs peu farouches secrétaires .

Claude Chabrol est-il pour autant démodé ? Non. Car son cinéma, avec une étonnante économie de moyens, reste d’une étonnante modernité, dans ses cadrages, dans l’utilisation de la musique de Pierre Jansen (ultra-contemporaine même si elle revisite parfois les canons de la musique classique), dans l’écriture millimétrée du scénario.

Dans une petite commune du Périgord, une romance se noue, malgré leur différence de classe, entre la directrice de l’école, l’élégante Hélène Davile (Stéphane Audran), et le boucher, Paul Thomas dit Popaul (Jean Yanne). Ils partagent des confidences : Hélène lui dit qu’elle tente d’oublier une rupture douloureuse, Popaul qu’il s’est engagé dans l’armée et a combattu en Indochine et en Algérie pour fuir un père violent.

Dans une petite commune du Périgord, une romance se noue, malgré leur différence de classe, entre la directrice de l’école, l’élégante Hélène Davile (Stéphane Audran), et le boucher, Paul Thomas dit Popaul (Jean Yanne). Ils partagent des confidences : Hélène lui dit qu’elle tente d’oublier une rupture douloureuse, Popaul qu’il s’est engagé dans l’armée et a combattu en Indochine et en Algérie pour fuir un père violent.