À la fin des années cinquante, à Paris, quelques jeunes gens bourrés de talent travaillent aux Cahiers de cinéma et rêvent de réaliser leurs premiers films. Le succès des Quatre Cents Coups à Cannes en 1959 les y incite. Parmi eux, Jean-Luc Godard réussit à obtenir un financement d’un producteur, Georges de Beauregard. Il tournera À bout de souffle avec un jeune espoir français, Jean-Paul Belmondo, et une starlette américaine, Jean Seberg, récemment révélée par Preminger.

Le tournage commence à Paris. Les méthodes hétérodoxes de Godard désarçonnent son équipe technique et ses acteurs et ulcèrent Beauregard.

Richard Linklater est décidément un cinéaste étonnant qui, depuis trente ans, loin des modes mainstream, essaie constamment de se remettre en question et de relever de nouveaux défis. Il est l’auteur de la trilogie Before Sunset/ Before Sunrise/ Before Midnight avec le duo Ethan Hawke/ Julie Delpy. Il a surtout réalisé l’un des tout meilleurs films du siècle, Boyhood, qui suit pendant une dizaine d’années, de l’enfance à l’adolescence un jeune garçon élevé par des parents divorcés.

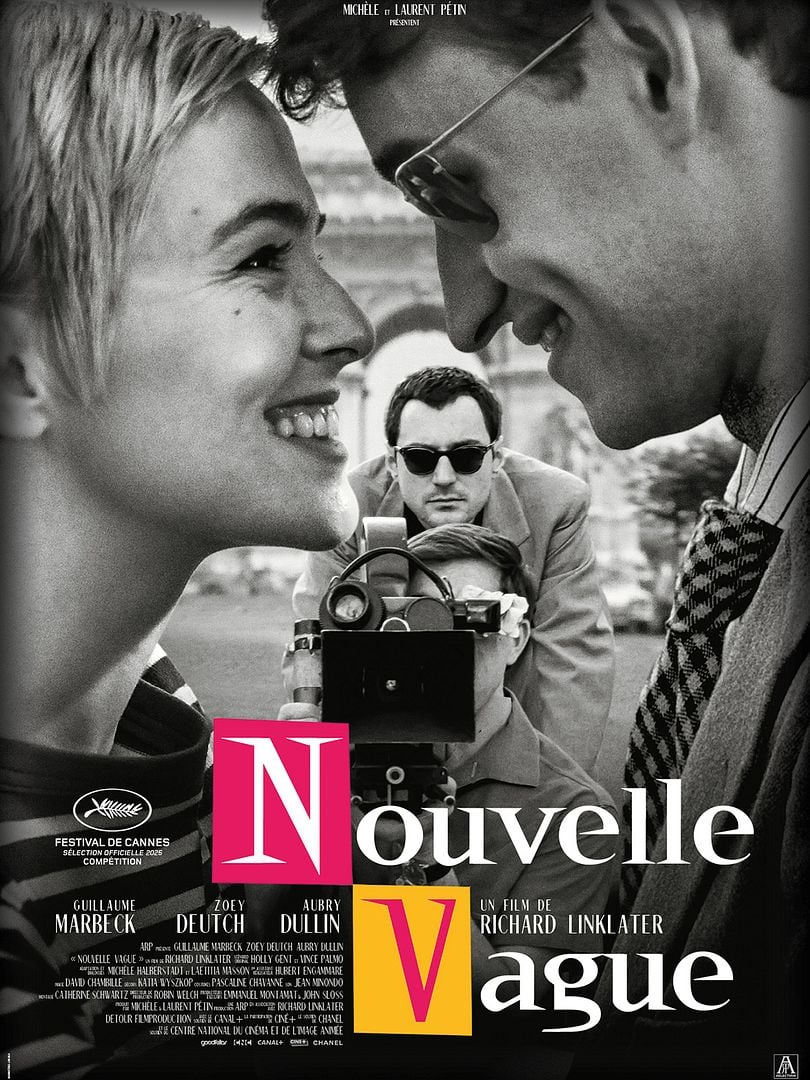

Il relève avec Nouvelle Vague un double pari sacrément culotté : tourner un vrai/faux making of du film le plus iconique de la Nouvelle Vague et retrouver l’esprit pionner de ces jeunes cinéastes iconoclastes.

Le résultat est saisissant d’authenticité. Tourné en noir et blanc et en 4:3, Nouvelle Vague nous replonge dans le Saint-Germain des Prés de Truffaut, Chabrol, Varda et Melville (interprété par Tom Novembre, un des rares noms du casting qui ne compte quasiment que des inconnus), mieux qu’une séance au Champo – qui a droit à son caméo – ne saurait le faire. Je laisse à plus cinéphile que moi le soin de traquer quelques erreurs ; mais, du peu que je connais de la vie et de l’oeuvre de Godard, et du tournage, fameux, d’À bout de souffle, je n’en ai repéré aucune. J’ai au contraire été sensible au soin jaloux avec lequel Linklater reconstitue ce tournage dans les lieux mêmes où il a eu lieu, les acteurs, leur apparence, leur tenue…

Le mieux étant l’ennemi du bien, c’est cette fidélité scrupuleuse qui aurait pu constituer la principale limite du film. L’obsession de la reconstitution aurait pu étouffer tout le reste. Mais Linklater réussit à éviter cet écueil. Si sa reconstitution est ultra-fidèle, elle laisse vivre la folle originalité de Godard, son culot bravache, sa prétention un peu folle de redéfinir la grammaire du cinéma, de le libérer de toutes les contraintes qui l’enserraient. Godard n’a pas trente ans ; mais, avec Truffaut et Chabrol, avec un appétit gargantuesque, il a tout vu pendant ses années aux Cahiers et prétend avoir tout compris du cinéma.

Sous nos yeux, il le réinvente. C’est un pur fantasme de cinéphile devenu réalité.