Fatima est la « petite dernière » d’une fratrie de trois sœurs d’origine algérienne qui vivent dans le 9.3 avec leur père et leur mère. Le bac approche qui lui ouvrira – car elle est bonne élève – les portes de la faculté de philosophie. Fatima est pieuse et fait ses prières. Elle a des copains au lycée et même un petit ami qu’elle retrouve en cachette pour se protéger des ragots. Mais au fond d’elle-même, Fatima se sent plus attirée par les filles que par les garçons.

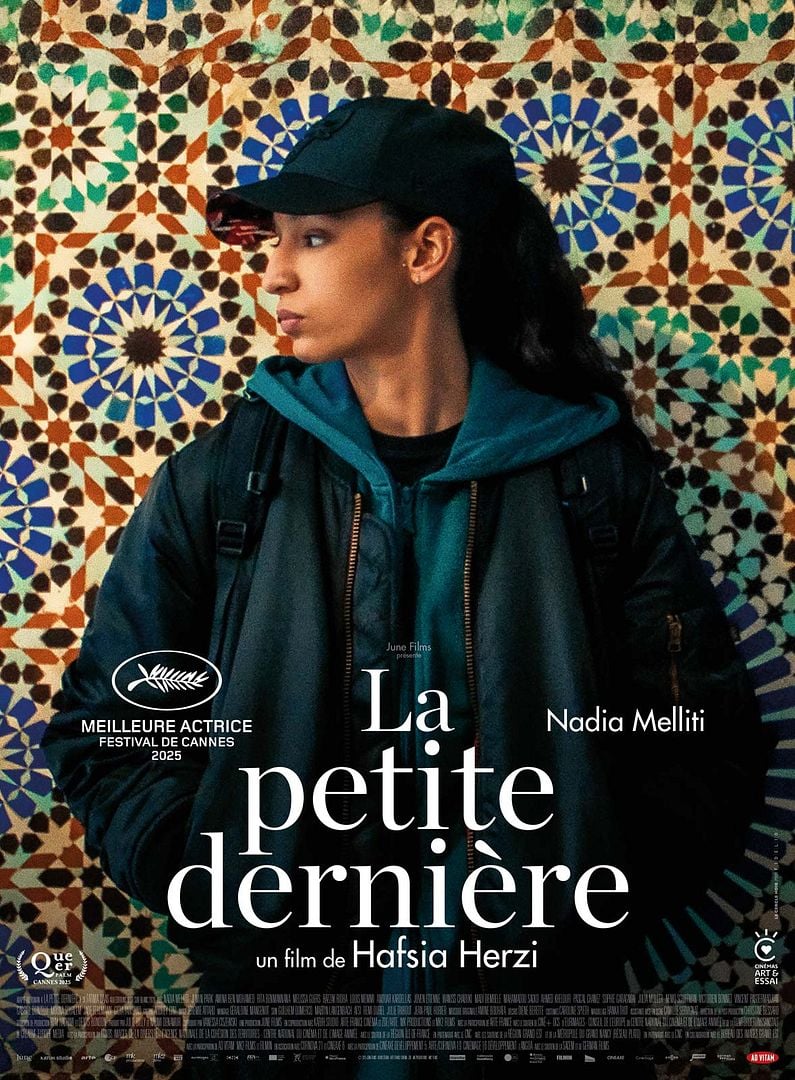

Adapté du roman autobiographique de Fatima Daas, La Petite Dernière (Noir sur blanc, 2020), le dernier film de Hafsia Herzi, en sélection à Cannes, raconte la lente et douloureuse émancipation d’une jeune lesbienne musulmane, prisonnière des préjugés et des tabous religieux.

Le sujet fait évidemment écho à celui de La Vie d’Adèle. Et ce film-ci souffre de la comparaison avec ce film-là. Pour le résumer en une phrase, j’ai trouvé que La Petite Dernière, c’était La Vie d’Adèle… en juste un peu moins bien.

Comme dans La Vie d’Adèle, j’ai été profondément touché par la sensibilité avec laquelle La Petite Dernière prenait à bras le corps le thème de la sexualité féminine, sans tomber dans le double écueil du voyeurisme ou du sentimentalisme. La Petite Dernière trouve le ton juste pour décrire les affres amoureux de la jeune Fatima, inhibée par sa propre timidité, coincée entre une famille aimante à laquelle pourtant elle ne peut rien avouer et des autorités religieuses qui condamnent sans appel sa « déviance ». Elle sait pour autant pouvoir compter sur un environnement permissif, qu’elle découvre lorsqu’elle met le pied à l’Université, et sur des amis sincères et fidèles.

Fatima rencontre l’amour en la personne de Ji-Na, une jeune infirmière d’origine coréenne. L’actrice qui l’interprète tenait le rôle principal d’un film franco-coréen que j’avais beaucoup aimé, Retour à Séoul. Sa grâce, sa sincérité m’ont profondément ému.

Au contraire, j’ai détesté l’actrice principale, pourtant récompensée par le prix d’interprétation féminine à Cannes. Je lui ai trouvé le même jeu buté et antipathique que je reproche à Hafsia Herzi qui la dirigea. On pourrait considérer que cette hostilité cache sa timidité. Mais l’excuse vaudrait si on voyait Fatima s’ouvrir. Or, du début à la fin, elle conserve la même mine renfrognée qui me fait hautement douter de son talent et questionner sa récompense.