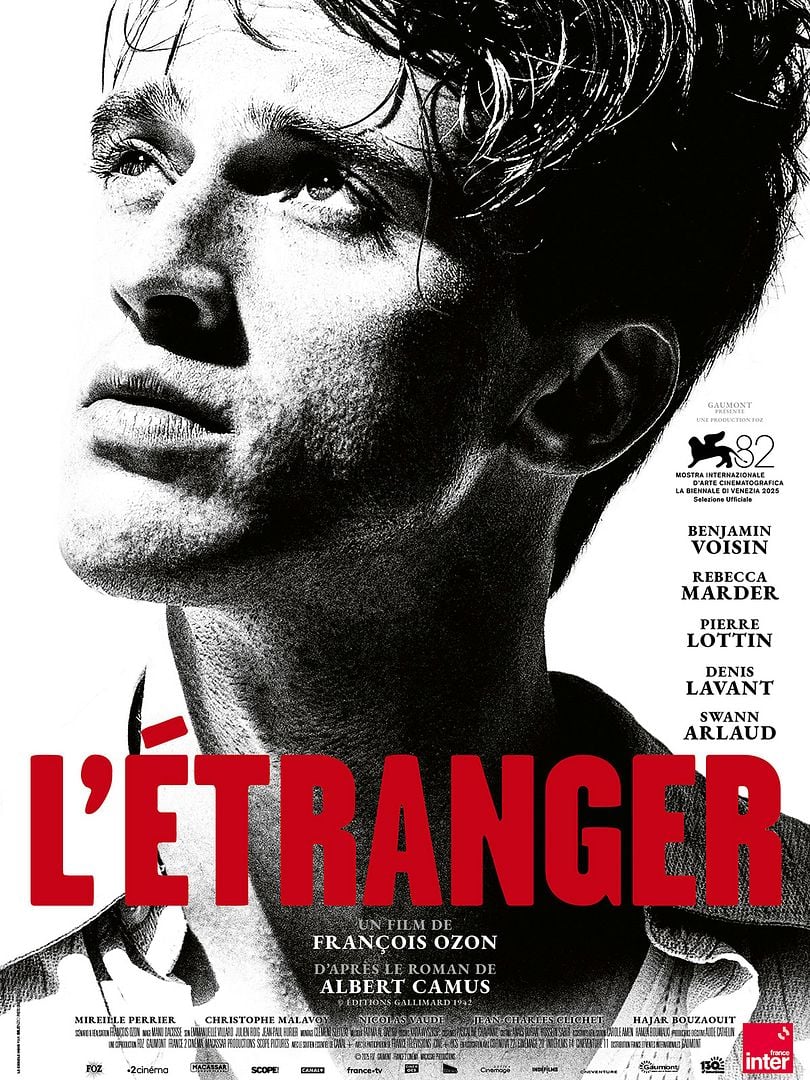

Meursault (Benjamin Voisin), la vingtaine, vit à Alger. Il exerce un petit emploi de bureau. Tout lui semble étranger : la mort de sa mère et son enterrement, qui ne lui arrachent pas une larme, l’amour pur que lui voue Marie (Rebecca Marder) qui le laisse indifférent, jusqu’à l’assassinat d’un Arabe qu’il abat froidement sur la plage où il passait le dimanche en compagnie de son voisin, le proxénète Raymond Sintès (Pierre Lottin).

L’Étranger est, de l’avis général, un grand livre, un des plus marquants du XXième siècle, qui occupe sa place méritée dans tous les programmes scolaires de littérature française. L’adaptation qu’en tire François Ozon lui est d’une grande fidélité. Après celle de Visconti, dont il est de bon ton de dire qu’elle fut ratée et qui, en son temps, m’avait copieusement rasé, celle-ci fera certainement date.

Pourtant la critique que je vais en faire est un coup de gueule. Coup de gueule outré, subjectif et lui-même critiquable. Il tient avant tout à ma relation à ce roman de Camus que je n’ai jamais aimé. Je me souviens de mon incompréhension voire de mon désarroi en classe de troisième (ou peut-être de seconde ? je ne sais pas (sic)) devant cette lecture imposée. Cet anti-héros contrastait tellement avec les figures chevaleresques de mes romans préférés : Jean Valjean, Etienne Lantier, Julien Sorel, Lucien de Rubempré… Pourquoi tant d’apathie ? pourquoi tant d’indifférence au monde qui l’entoure ? Avec ma fougue adolescente, j’avais envie – et cette envie ne m’a jamais quitté – de secouer Meursault, de lui enjoindre d’aimer la vie et ses promesses, plutôt que de sombrer dans une résignation suicidaire.

On me répliquera – et on aura raison – que Meursault incarne la condition humaine mieux que les grands héros glorieux de la littérature du XIXème. Certes. Pour autant, mon incompréhension et mon aversion pour ce roman n’ont jamais disparu. Au-delà de sa figure principale, un point m’a toujours gêné dans sa construction que je trouve déséquilibrée. : sa seconde partie, rythmée par les tête-à-tête de Meursault en prison avec son avocat, les juges et un aumônier, m’a toujours semblé interminable.

L’adaptation qu’en signe Ozon est, disé-je, d’une grande fidélité. Sa seule originalité : éviter l’incipit tant attendu (« Aujourd’hui Maman est morte… ») et commencer en prison avec les mots « J’ai tué un Arabe » – auxquels fera écho lors du générique de fin la chanson culte de The Cure.

Pour autant, le film rencontre selon moi deux écueils. Le premier est une image hyper-léchée, en noir et blanc, qui caresse les corps parfaits de Benjamin Voisin et Rebecca Marder, qui se pâme devant les paysages sublimes qu’Ozon et son équipe sont allés filmer au Maroc. Son esthétique est plus proche des pubs pour les parfums Armani ou Paco Rabanne que de la littérature existentialiste.

Le second est la recontextualisation, politiquement très bien pensante, de la question coloniale, gommée par Camus en son temps. Ozon filme l’Algérie française, son régime d’apartheid, ses Français bas du front et ses Arabes invisibilisés… et, avec Kamel Daoud, redonne une identité à l’Arabe tué par Meursault que Camus n’avait même pas nommé. N’en jetez plus !

pas compris votre dernier paragraphe , vous pouvez étendre votre propos ?

Je reproche à Ozon de faire le procès du colonialisme.

Ce procès intenté à l’Algérie française est très contemporain.

Il est sans doute également très juste.

Mais il me semble anachronique et surtout, selon moi, il trahit le livre de Camus qui, à tort ou à raison, avait gommé cette dimension.

Qu’en pensez-vous ?

merci de votre réponse un peu plus explicite , j’attends de voir le film pour émettre un jugement.

Je viens de relire le livre, en effet , il n’y a aucune allusion au colonialisme.

j’ai vu aussi hier soir à la télévision » l’atelier » de Guillaume Cantet. Un peu déçue par la représentation perpétuelle du conflit entre ces jeunes de banlieue et les gens cultivés

par contre j’ai trouvé admirable la prestation du jeune acteur qui » joue « Antoine( en fait il ne joue pas , il EST Antoine ) et m’a fait penser beaucoup à l’étranger de Camus

Il serait etrange vraiement que Armani ou Paco Robane prennent pour fonds dans leurs publs l’apartement crad, l’escalier pourrie, la Morgue de l’asile ou bien les cellules de prisons qui font la scene de Ozon. Non plus le café viellot mais tellement authentique de Céleste, ou les interieurs d’autobus usés, fatigués, salles. Je dirais que c’est vous qui est tellement seduit; aveuglé meme par la magie du noir et blanc que vous voyez du leché la ou il y en a pas. Vraie que les jeunes sont beaux, peutetre trop ? Votre derniere paragraphe est assez paradoxale! Vous dites d’un coté que les Arabes sont invisibilisés mais que il donne une identité Arabe au victime que Camus n’avait pas nommé! Assez contradictoire. L’etoile unique que vous donné c’est pour dire ‘Je suis critique?’ En tout cas, nous ne partargeons pas du tout la meme opinion ! je donne trois etoiles sur les 4. Bien a vous et excusez mon français execrable mais sincere.

Vous m’avez mal lu : c’est à Camus qu’on fait le procès d’invisibiliser les Arabes, en négligeant notamment de nommer la victime de Meursault. Ozon au contraire entend être dans l’air de notre temps – ce dont je lui fais le reproche – et redonner une identité à ceux qui en ont été injustement privée.

Je ne comprends pas votre phrase : « L’étoile unique que vous donnez, c’est pour dire ‘Je suis critique ?’ »

1. Je ne suis pas critique professionnel et en comprends pas en quoi évaluer un film serait une prérogative réservée aux seuls critiques pro.

2. Je « note » chaque film entre zéro et quatre étoiles depuis l’ouverture de ce site début 2015. Y êtes-vous hostile ?

Moi j’ai vu le film hier et l’ai beaucoup aimé, ne serait-ce que pour son esthétique : des images sublimes !

Ozon n’est pas fondé à représenter l’œuvre de Camus avec exactitude : il a sans doute voulu s’en inspirer et y intégrer la vision critique de Meursaut : Contre-enquête afin créer une oeuvre qui lui est propre.

Quant à l’interprétation, elle est magistrale !

C’est un film qui m’enrichit en me donnant à voir ce monde du siècle dernier, sans doute assez identique à celui qui m’a vue naître en 1959 en Tunisie, me permettant d’ajouter des images aux représentations lacunaires de mon passé.