Qu’est-il arrivé de la famille Abbot après l’accouchement de Evelyn et la mort de Lee ?

Qu’est-il arrivé de la famille Abbot après l’accouchement de Evelyn et la mort de Lee ?

J’avais mis quatre étoiles à Sans un bruit. Je l’avais même élu meilleur film de l’année 2018 – une année, il est vrai, marquée par l’absence de chefs d’œuvres inoubliables (comment pouvait-on imaginer arriver à la cheville de La La Land sorti l’année précédente ?!). J’en avais fait une critique dithyrambique. J’y résumais ainsi son intrigue : dans un monde apocalyptique dévasté par des monstres hyperaccousiques, une famille parvient à survivre en étouffant tous ses bruits. J’y expliquais ce qui m’avait tant plu : l’intelligence d’un scénario sans temps mort.

Sans un bruit avait eu un tel succès qu’une suite était inévitable. Jadis, les suites étaient paresseusement numérotées 1, 2, 3…. puis la mode a changé et les producteurs imaginent de multiples déclinaisons (les Mission impossible 4, 5 et 6 ont pour titre Protocole Nation, Rogue Nation et Fallout). Ceux de ce Sans un bruit 2 semblent avoir renoué avec les vieilles habitudes.

Cette suite fut immédiatement mise en chantier. Le tournage en fut bouclé dès l’été 2019 et la sortie mondiale aurait dû avoir lieu en mars 2020. Mais la pandémie la repoussa. Vous en souvenez-vous ? Pendant trois mois, les bus parisiens ont circulé, aux trois quarts vides, les flancs estampillés de son affiche. C’est seulement quinze mois plus tard que ce film tant attendu trouve enfin le chemin des salles.

Aussi grand que fut le plaisir pris au premier tome et qu’est celui de retrouver des personnages et des situations qu’on a particulièrement aimés, cette suite déçoit. On la regarde sans parvenir à s’ôter de l’idée qu’elle n’était pas indispensable et qu’elle n’aurait pas été tournée sans les 340 millions de recettes engrangées par Sans un bruit. Le film, qui se terminait par la mort de son personnage principal n’appelait d’ailleurs pas de suite. John Krasisinki, qui l’interprétait, et qui signe aussi la réalisation, s’est donc effacé au profit de Cillian Murphy – le héros au regard magnétique de Peaky Blinders – dont un long flashback, qui recycle quelques plans du premier film, doit expliquer le statut. Il s’impose en père de substitution à Regan (Millicent Simmonds), la fille malentendante du couple dont l’implant cochléaire et les ultrasons qu’il émet mettent en déroute les créatures.

Il serait injuste de trouver à redire à ce film dont quelques scènes épiques nous clouent à notre fauteuil. Pour autant, l’effet de surprise est dissipé et le plaisir pris à la découverte de Sans un bruit a disparu.

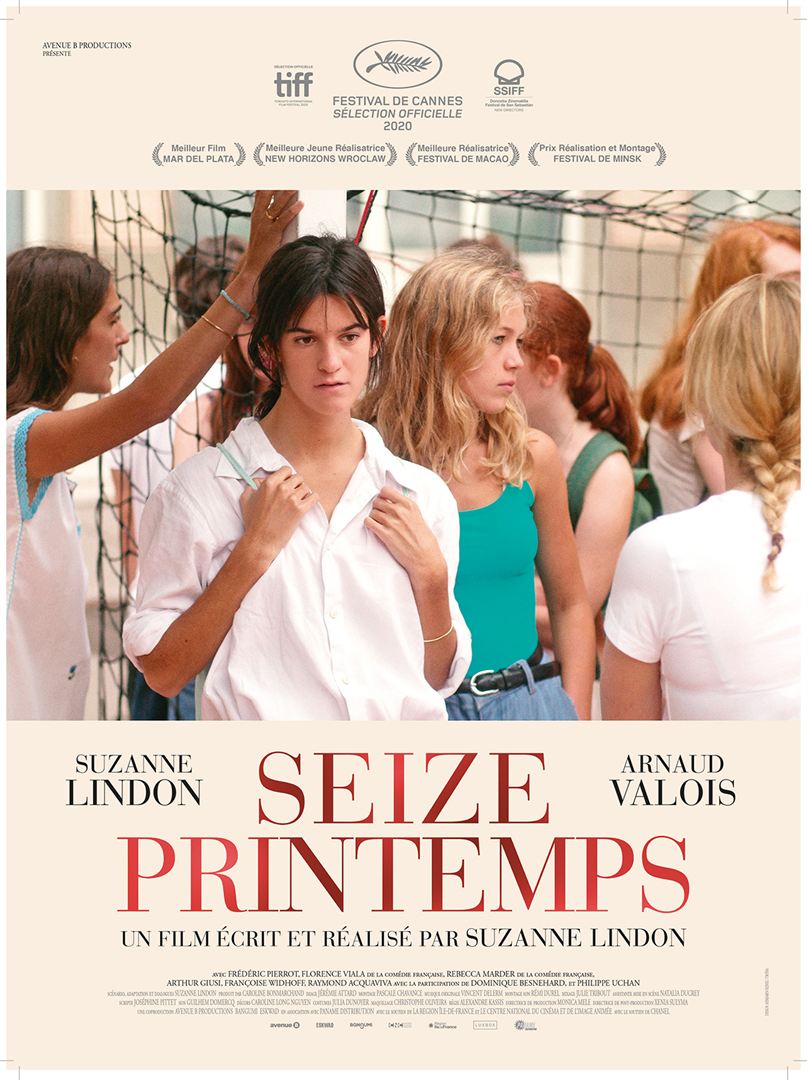

Suzanne a seize ans et Suzanne s’ennuie. Elle vit à Paris avec ses parents et sa sœur cadette dans un appartement cossu d’un immeuble bourgeois sur la butte Montmartre. De ses camarades, elle ne partage ni les joies ni les peines.

Suzanne a seize ans et Suzanne s’ennuie. Elle vit à Paris avec ses parents et sa sœur cadette dans un appartement cossu d’un immeuble bourgeois sur la butte Montmartre. De ses camarades, elle ne partage ni les joies ni les peines. Mikaël (Vincent Macaigne) est médecin de nuit à Paris. Chaque nuit, à bord de sa Volvo hors d’âge, sa lourde sacoche vissée au bras, il sillonne les rues de Paris pour soigner les malades et apaiser les crises d’angoisse.

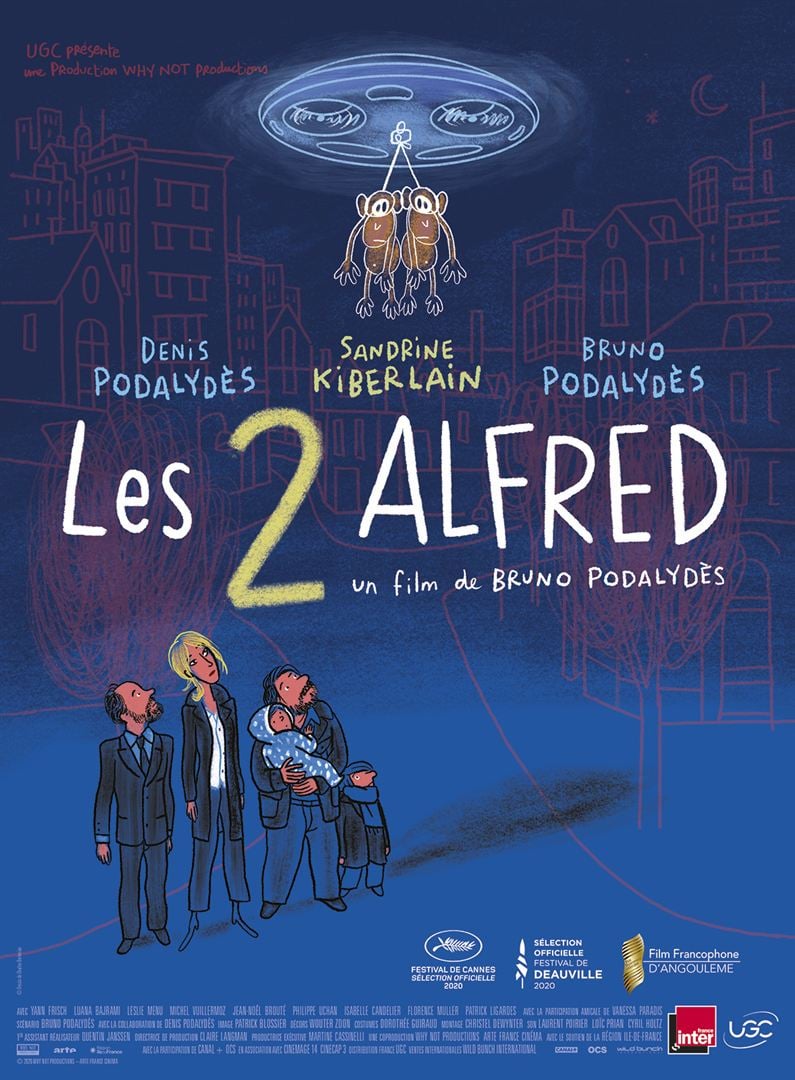

Mikaël (Vincent Macaigne) est médecin de nuit à Paris. Chaque nuit, à bord de sa Volvo hors d’âge, sa lourde sacoche vissée au bras, il sillonne les rues de Paris pour soigner les malades et apaiser les crises d’angoisse. Alexandre (Denis Podalydès) est un has been. La cinquantaine bien entamée, les comptes dans le rouge, il élève seul ses deux enfants en bas âge depuis que sa femme, sous-marinière, l’a quitté. Ouvrier typographe, il n’a pas les compétences qu’un marché du travail de plus en plus compétitif, recherche. Sur un malentendu, The Box, une start-up, l’embauche. Mais il est à craindre que le malheureux Alexandre ne résiste pas longtemps aux méthodes managériales ultra-modernes de Aymeric (Yann Frisch), son patron, et de Séverine (Sandrine Kiberlain), sa supérieure hiérarchique. D’autant que la start-up interdit à ses salariés – en flagrante violation du Code du travail – d’avoir des enfants. C’est sans compter sur la rencontre providentielle que fait Alexandre, à la crèche de son cadet, de Arcimboldo (Bruno Podalydès), roi de la débrouille.

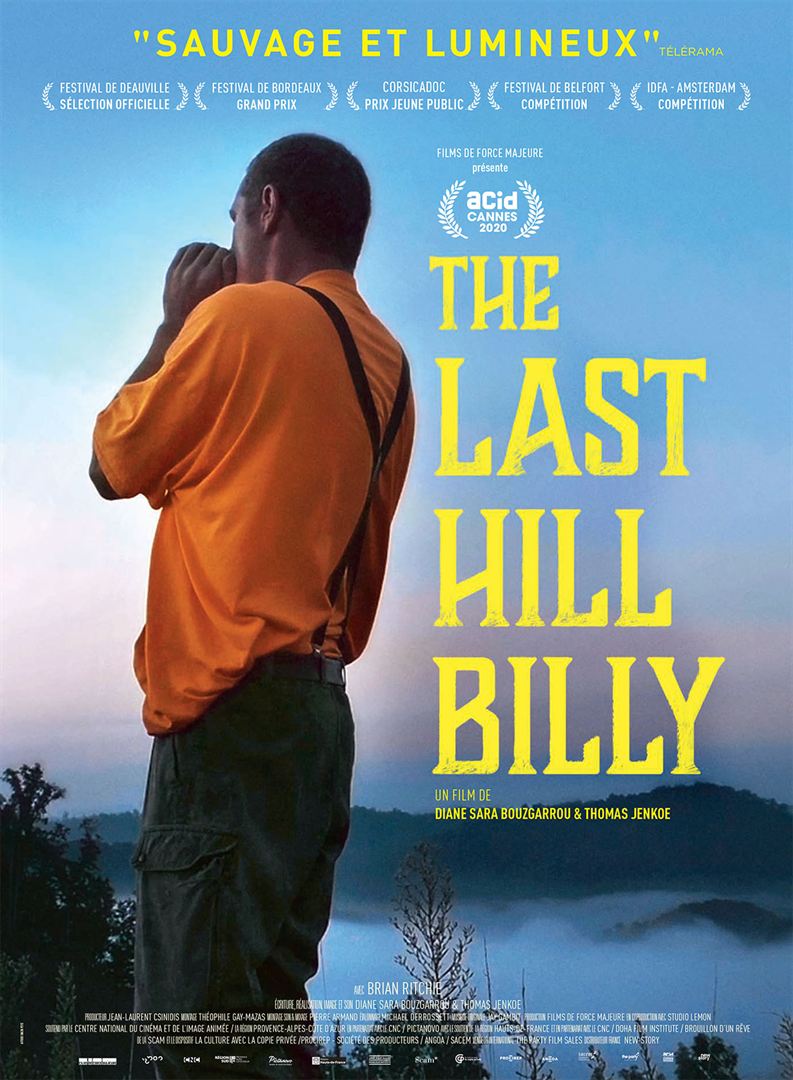

Alexandre (Denis Podalydès) est un has been. La cinquantaine bien entamée, les comptes dans le rouge, il élève seul ses deux enfants en bas âge depuis que sa femme, sous-marinière, l’a quitté. Ouvrier typographe, il n’a pas les compétences qu’un marché du travail de plus en plus compétitif, recherche. Sur un malentendu, The Box, une start-up, l’embauche. Mais il est à craindre que le malheureux Alexandre ne résiste pas longtemps aux méthodes managériales ultra-modernes de Aymeric (Yann Frisch), son patron, et de Séverine (Sandrine Kiberlain), sa supérieure hiérarchique. D’autant que la start-up interdit à ses salariés – en flagrante violation du Code du travail – d’avoir des enfants. C’est sans compter sur la rencontre providentielle que fait Alexandre, à la crèche de son cadet, de Arcimboldo (Bruno Podalydès), roi de la débrouille. Le couple de documentaristes français Thomas Jenkoe et Diane-Sara Bouzgarrou est allé filmer au cœur des Appalaches, le dernier des « hillbillies ». L’idiotisme signifie « plouc », bouseux ». Pour les Américains, et pour le reste du monde depuis Delivrance de Boorman, les habitants de ces montagnes reculées sont des rednecks, des péquenauds arriérés, des dégénérés consanguins et analphabètes, racistes et trumpistes. L’injure a été reprise à son compte par Brian Ritchie, le héros de ce documentaire, qui retourne les stéréotypes dont sa communauté est affublée. Il explique son histoire. Il décrit sa géographie.

Le couple de documentaristes français Thomas Jenkoe et Diane-Sara Bouzgarrou est allé filmer au cœur des Appalaches, le dernier des « hillbillies ». L’idiotisme signifie « plouc », bouseux ». Pour les Américains, et pour le reste du monde depuis Delivrance de Boorman, les habitants de ces montagnes reculées sont des rednecks, des péquenauds arriérés, des dégénérés consanguins et analphabètes, racistes et trumpistes. L’injure a été reprise à son compte par Brian Ritchie, le héros de ce documentaire, qui retourne les stéréotypes dont sa communauté est affublée. Il explique son histoire. Il décrit sa géographie. Adrien (Benjamin Lavernhe), la trentaine, passe la soirée chez ses parents. Il écoute, navré, la conversation qui roule entre son beau-frère qui pérore (Kyan Khojandi), sa sœur qui opine à tout (Julia Piaton), son père qui répète ad nauseam les mêmes histoires (François Morel) et sa mère qui s’apprête à servir son sempiternel gâteau au yaourt (Guilaine Londez que je m’entête à confondre avec Ariane Ascaride).

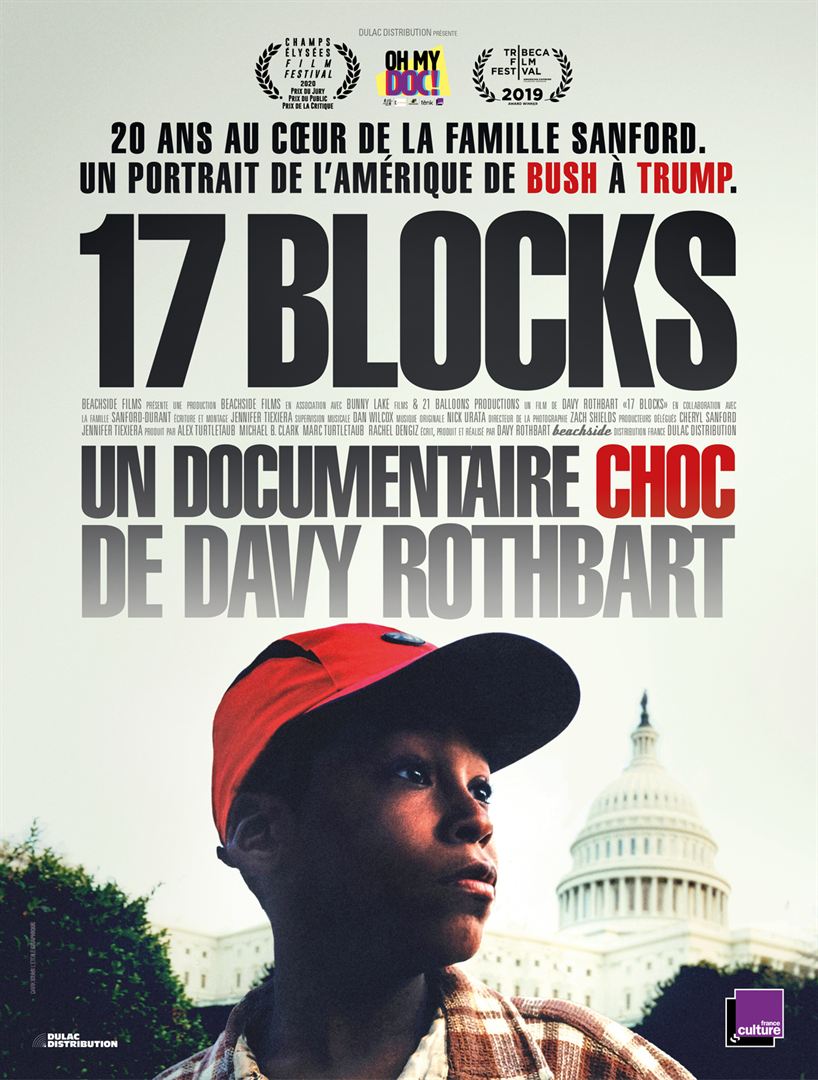

Adrien (Benjamin Lavernhe), la trentaine, passe la soirée chez ses parents. Il écoute, navré, la conversation qui roule entre son beau-frère qui pérore (Kyan Khojandi), sa sœur qui opine à tout (Julia Piaton), son père qui répète ad nauseam les mêmes histoires (François Morel) et sa mère qui s’apprête à servir son sempiternel gâteau au yaourt (Guilaine Londez que je m’entête à confondre avec Ariane Ascaride). En 1999, le jeune documentariste Davy Rothbart rencontre sur un terrain de basket de Washington Smurf Sanford, quinze ans, et son petit frère, Emmanuel, neuf ans à peine. Il fait bientôt la connaissance de Cheryl, leur mère, et de Denice, leur sœur, filme la famille, prête à Emmanuel un caméscope et le laisse filmer à son tour quelques images. Pendant vingt ans, avec de longues ellipses, Davy Rothbart gardera le contact avec les Sanford. Des mille heures de rush qu’il a accumulés, il a tiré 17 Blocks.

En 1999, le jeune documentariste Davy Rothbart rencontre sur un terrain de basket de Washington Smurf Sanford, quinze ans, et son petit frère, Emmanuel, neuf ans à peine. Il fait bientôt la connaissance de Cheryl, leur mère, et de Denice, leur sœur, filme la famille, prête à Emmanuel un caméscope et le laisse filmer à son tour quelques images. Pendant vingt ans, avec de longues ellipses, Davy Rothbart gardera le contact avec les Sanford. Des mille heures de rush qu’il a accumulés, il a tiré 17 Blocks. 200 mètres, c’est l’espace qui sépare la maison de Mustafa à Tulkarm en Cisjordanie de l’appartement où vivent sa femme et ses trois enfants, de l’autre côté du mur, en Israël. Chaque jour, Mustafa le franchit pour aller travailler en Israël, supportant sans broncher la longue attente aux checkpoints et les procédures humiliantes de sécurité. Mais chaque nuit, il en est réduit à faire clignoter le lampadaire de sa terrasse pour communiquer avec sa famille.

200 mètres, c’est l’espace qui sépare la maison de Mustafa à Tulkarm en Cisjordanie de l’appartement où vivent sa femme et ses trois enfants, de l’autre côté du mur, en Israël. Chaque jour, Mustafa le franchit pour aller travailler en Israël, supportant sans broncher la longue attente aux checkpoints et les procédures humiliantes de sécurité. Mais chaque nuit, il en est réduit à faire clignoter le lampadaire de sa terrasse pour communiquer avec sa famille. Sophie (Sara Forestier) a vingt-huit ans, une amie-pour-la-vie (Laetitia Dosch) et pas mal de soucis. Elle a un solide coup de crayon mais n’a pas fait les Beaux-Arts. Faute de mieux, elle cumule un boulot de serveuse dans un restaurant et d’attachée de presse dans une petite maison d’édition dirigée par un patron tyrannique (Grégoire Colin). Sa vie amoureuse n’est guère plus flamboyante. Elle enchaîne coups de foudre et ruptures.

Sophie (Sara Forestier) a vingt-huit ans, une amie-pour-la-vie (Laetitia Dosch) et pas mal de soucis. Elle a un solide coup de crayon mais n’a pas fait les Beaux-Arts. Faute de mieux, elle cumule un boulot de serveuse dans un restaurant et d’attachée de presse dans une petite maison d’édition dirigée par un patron tyrannique (Grégoire Colin). Sa vie amoureuse n’est guère plus flamboyante. Elle enchaîne coups de foudre et ruptures. Thomas (Victor Belmondo), vingt-six ans, est un jet-setteur invétéré qui a abandonné ses études et passe ses nuits en boîte. Après une énième avanie (il a noyé le coupé BMW dans la piscine familiale), son père (Gérard Lanvin), chirurgien en pédiatrie, décide de le mettre au pied du mur : Thomas sera jeté dehors s’il n’accepte pas de s’occuper de Marcus (Yoann Eloundou), un jeune garçon de douze ans affecté d’une grave malformation cardiaque. Entre les deux jeunes gens naîtra une amitié improbable qui les fera mûrir tous les deux.

Thomas (Victor Belmondo), vingt-six ans, est un jet-setteur invétéré qui a abandonné ses études et passe ses nuits en boîte. Après une énième avanie (il a noyé le coupé BMW dans la piscine familiale), son père (Gérard Lanvin), chirurgien en pédiatrie, décide de le mettre au pied du mur : Thomas sera jeté dehors s’il n’accepte pas de s’occuper de Marcus (Yoann Eloundou), un jeune garçon de douze ans affecté d’une grave malformation cardiaque. Entre les deux jeunes gens naîtra une amitié improbable qui les fera mûrir tous les deux.