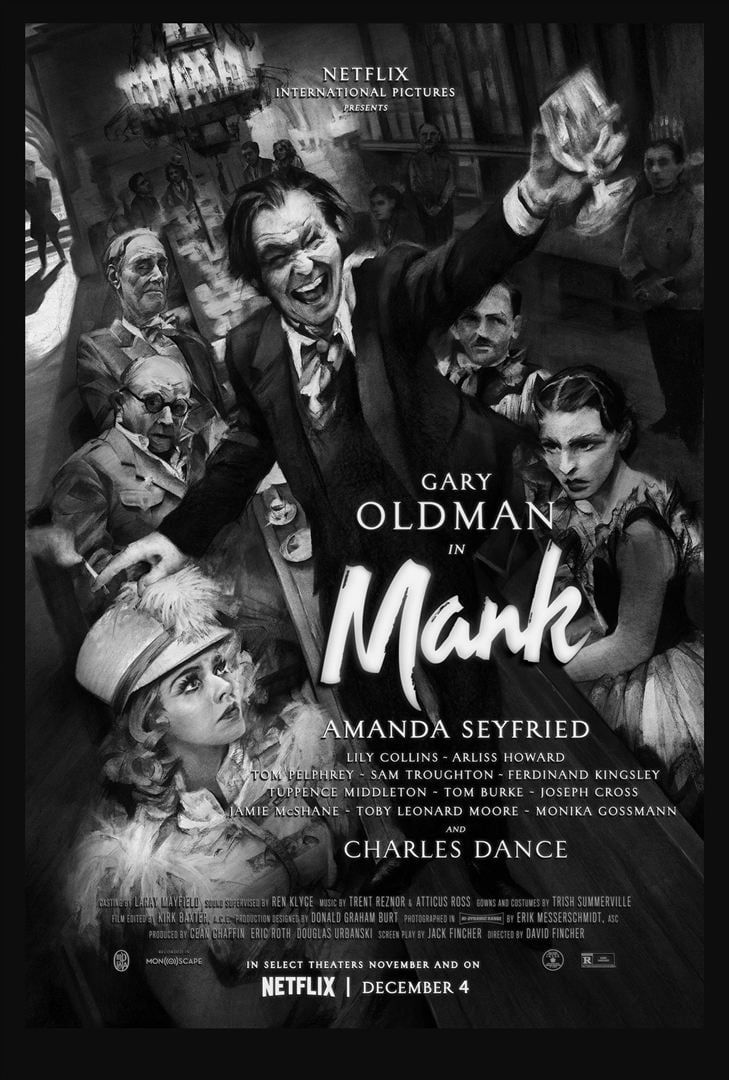

1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane.

1940. Immobilisé par une jambe dans le plâtre, le scénariste Herman J. Mankiewicz est confié aux bons soins d’une secrétaire et d’une infirmière dans un ranch au milieu du désert californien. RKO lui donne carte blanche pour écrire le scénario que tournera un jeune réalisateur venu du théâtre et du cinéma, précédé d’une réputation de génie, Orson Welles. Ce sera Citizen Kane.

L’histoire a oublié Herman Mankiewicz. Le souvenir de son cadet, Joseph, le réalisateur de Eve et de Cléopâtre, a effacé sa mémoire. Pourtant il fut, dans les années trente, l’un des scénaristes les plus réputés d’Hollywood, signant pour la MGM les scénarios du Magicien d’Oz et de quelques uns des films des Marx Brothers. Mais son fichu caractère, son alcoolisme chronique devaient l’éloigner du studio et de son tyrannique patron, Louis B. Mayer. En écrivant le scénario de American – ultérieurement rebaptisé Citizen Kane – il veut régler des comptes avec le magnat William Randolph Hearst, soutien de toujours de Mayer.

Sur la base d’un vieux scénario écrit par son propre père, David Fincher se livre à un exercice virtuose. On n’en escomptait pas moins du réalisateur de Seven, de Fight Club ou de The Social Network, absent des écrans depuis six ans, dont le retour était impatiemment attendu. Il réalise un pastiche somptueux des films de l’époque dont il a repris le noir et blanc satiné et la construction en flashbacks – qui constitua une des innovations de Citizen Kane.

Que Mank ne soit pas sorti en salles, où il avait évidemment sa place, relance un vieux débat depuis Roma ou The Irishman. Après Alfonso Cuarón, après Martin Scorsese, David Fincher a à son tour vendu son âme au diable Netflix. On l’excusera en avançant que, Covid oblige, Mank n’aurait pas pu sortir en salles – même si le lancement de sa production par Netflix est antérieure à la pandémie. On invoquera un argument autrement convaincant : les majors ont refusé de prendre le risque de produire ce scénario, seul Netflix acceptant d’en prendre le risque.

Il y a fort à parier que dans une année bien pauvre en chefs d’œuvre, Mank se retrouve dans tous les palmarès. On voit mal comment l’Oscar du meilleur acteur pourrait échapper à Gary Oldman. Son rôle d’ivrogne philosophe n’est pas sans rappeler l’interprétation d’Albert Finney dans Au-dessous du volcan. Idem pour l’Oscar des décors et des costumes tant l’âge d’or d’Hollywood est filmé avec une élégante magnificence.

Pourtant, malgré toutes les raisons objectives d’encenser Mank, j’avoue une certaine déception.

Je ne suis pas rentré dans le film, comme déjà par le passé je n’étais pas rentré dans The Social Network. La faute à des dialogues à la mitraillette dont je n’ai pas eu le temps, l’âge venant, d’en lire les sous-titres ? La faute à des références pas toujours compréhensibles à une période de l’histoire du cinéma dont les détails ne m’étaient pas familiers ?

La faute aussi à une attente déçue. Mank nous est vendu – et c’est ainsi d’ailleurs que je l’ai présenté – comme l’histoire de la confection de Citizen Kane. On y apprend in extremis le vol de paternité dont s’est rendu coupable Welles en s’attribuant un scénario écrit par le seul Mankiewicz et en partageant avec lui un Oscar qu’il n’aurait pas dû recevoir. Mais on ne voit rien de Citizen Kane ou de son tournage. On n’y évoque même pas ce qui en fit un événement dans l’histoire du cinéma et dont le mérite revenait bien à Orson Welles et à personne d’autre : le recours aux flashbacks, l’utilisation innovante de la caméra (profondeur de champ, contreplongées). Rien de tout cela n’est évoqué dans Mank qui s’arrête avant le premier tour de manivelle de Citizen Kane.

Finalement, après deux heures (dont il serait malhonnête de dire qu’elles sont trop longues), si on le débarrasse de tout ce qui l’encombre, Mank se révèle pour ce qu’il est : le portrait d’un homme piégé par le pacte faustien qu’il a passé avec Hollywood. C’est déjà beaucoup mais c’est trop peu par rapport aux attentes que ce film avait fait naître.

Peipei est une jeune adolescente chinoise comme tant d’autres. Ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère à Shenzhen et prend chaque jour le train pour aller étudier à Hong Kong. Sa meilleure amie, Jo, sort avec Hao, un garçon plus âgé. Hao et ses amis trafiquent à la frontière, important illégalement en Chine continentale les téléphones portables dernier cri commercialisés pour l’instant à Hong Kong seulement. Pour récolter l’argent qui lui permettra de réaliser son rêve (partir avec Jo au Japon y voir tomber la neige), mais aussi par attirance pour Hao, Peipei accepte de participer à ces trafics.

Peipei est une jeune adolescente chinoise comme tant d’autres. Ses parents sont séparés. Elle vit avec sa mère à Shenzhen et prend chaque jour le train pour aller étudier à Hong Kong. Sa meilleure amie, Jo, sort avec Hao, un garçon plus âgé. Hao et ses amis trafiquent à la frontière, important illégalement en Chine continentale les téléphones portables dernier cri commercialisés pour l’instant à Hong Kong seulement. Pour récolter l’argent qui lui permettra de réaliser son rêve (partir avec Jo au Japon y voir tomber la neige), mais aussi par attirance pour Hao, Peipei accepte de participer à ces trafics. Savannah a vingt-cinq ans. En avril 2016, la documentariste Jeanne Dressen la découvre sur la place de la République, micro au poing, haranguant les foules, et s’attache à ses pas. La jeune femme est étudiante en sociologie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle espère intégrer l’ENS Ulm. Mais l’énergie qu’elle déploie chaque nuit, place de la République, l’empêche de se concentrer sur ses études.

Savannah a vingt-cinq ans. En avril 2016, la documentariste Jeanne Dressen la découvre sur la place de la République, micro au poing, haranguant les foules, et s’attache à ses pas. La jeune femme est étudiante en sociologie à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle espère intégrer l’ENS Ulm. Mais l’énergie qu’elle déploie chaque nuit, place de la République, l’empêche de se concentrer sur ses études. En 1956, en Kabylie, Neïla, une jeune paysanne rejoint, après le sac de son village, le maquis où combattent son frère et son fiancé. Elle est bientôt arrêtée par l’armée française et incarcérée dans un camp. Elle partage sa cellule avec Suzanne, une infirmière française. Les deux femmes torturées se livrent l’une à l’autre tandis que plane le spectre des exécutions sommaires.

En 1956, en Kabylie, Neïla, une jeune paysanne rejoint, après le sac de son village, le maquis où combattent son frère et son fiancé. Elle est bientôt arrêtée par l’armée française et incarcérée dans un camp. Elle partage sa cellule avec Suzanne, une infirmière française. Les deux femmes torturées se livrent l’une à l’autre tandis que plane le spectre des exécutions sommaires.

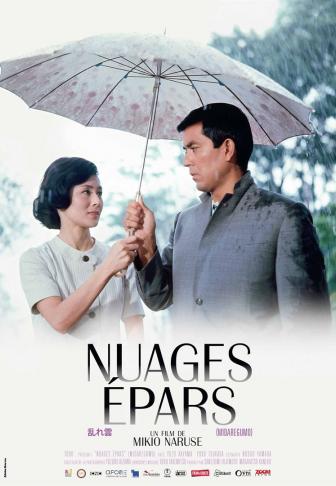

Mikio Naruse (1905-1969) est un des plus grands réalisateurs japonais. Mais sa renommée a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Ses films sont longtemps restés inédits en France. Son film le plus connu, Nuages flottants, n’y est sorti qu’en 1984.

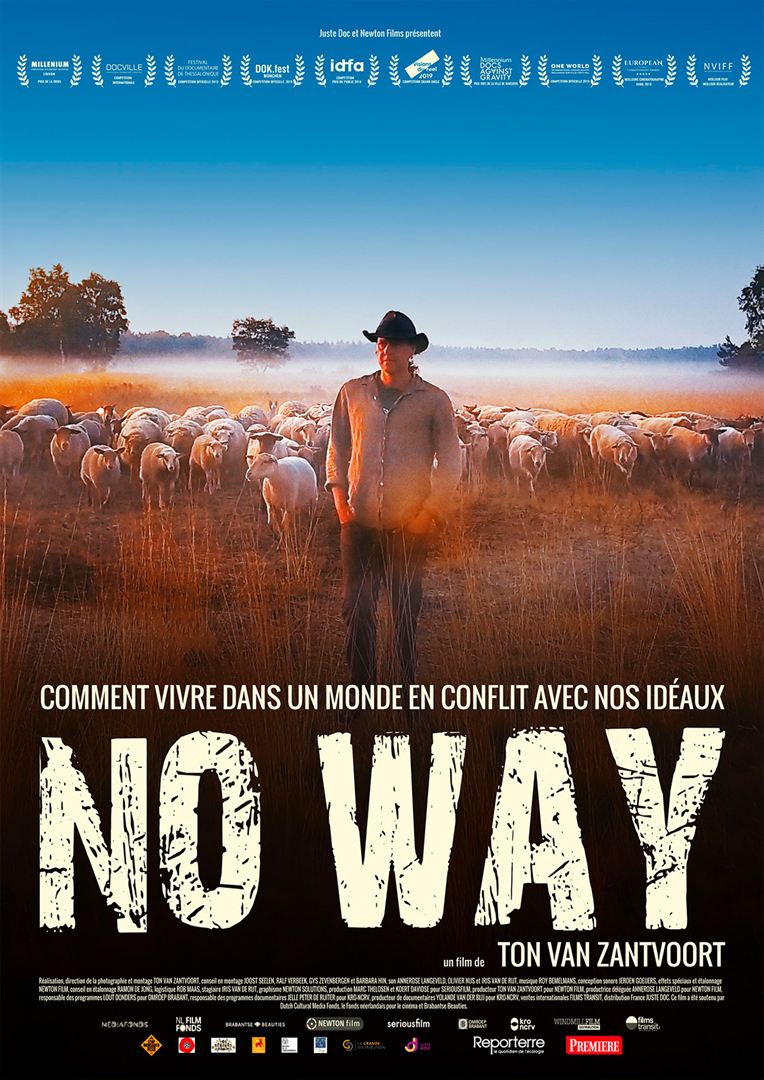

Mikio Naruse (1905-1969) est un des plus grands réalisateurs japonais. Mais sa renommée a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Ozu, Mizoguchi et Kurosawa. Ses films sont longtemps restés inédits en France. Son film le plus connu, Nuages flottants, n’y est sorti qu’en 1984. La quarantaine bien entamée, Stijn élève des moutons. Il peut compter sur le soutien de ses parents dont il a repris une partie des terres, de sa femme qui, diplômée d’une école d’agriculture, tient la comptabilité et de ses deux enfants. Mais cela ne suffit pas à faire face aux difficultés qui s’accumulent : les subventions se tarissent, les voisins qui lui refusent le droit de passage à ses bêtes, la concurrence d’exploitations plus grandes et plus mécanisées qui n’hésitent pas à aller chercher des bergers en Europe de l’est…

La quarantaine bien entamée, Stijn élève des moutons. Il peut compter sur le soutien de ses parents dont il a repris une partie des terres, de sa femme qui, diplômée d’une école d’agriculture, tient la comptabilité et de ses deux enfants. Mais cela ne suffit pas à faire face aux difficultés qui s’accumulent : les subventions se tarissent, les voisins qui lui refusent le droit de passage à ses bêtes, la concurrence d’exploitations plus grandes et plus mécanisées qui n’hésitent pas à aller chercher des bergers en Europe de l’est… L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité.

L’agent de police David Budd (Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones) a servi en Afghanistan et en est revenu durablement traumatisé. Après avoir déjoué dans un train un attentat à la bombe perpétré par une djihadiste ceinturée d’explosifs, il se voit confier par sa hiérarchie la protection rapprochée de la ministre de l’intérieur Julia Montague (Keeley Hawes). Cette étoile montante du parti conservateur porte un projet de loi anti-terroriste qui suscite de vives polémiques et divise son propre camp. Elle doit également arbitrer les rivalités inter-services qui opposent la police et son chef, Anne Sampson, avec les services de sécurité. Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage.

Borat Margaret (sic) Sagdiyev est libéré du goulag où il a été expédié. Un cadeau lui est confié par le Président du Kazakhstan, qu’il devra remettre au président Donald Trump ou, à défaut, au vice-président Mike Pence. C’est l’occasion pour le journaliste kazakh, perclus de préjugés antisémites et racistes, de revenir aux Etats-Unis, quinze ans après son précédent séjour. Sa fille, Turat, est du voyage. 2014. Antoine Habert (Félix Moati) n’a jamais réussi à faire le deuil de sa sœur Anna (Mélanie Thierry), morte au Caire deux ans plus tôt dans un attentat à la bombe. Il croit la reconnaître à la télévision dans les rangs des YPG, ces brigades kurdes qui combattent en Syrie contre Daesh. Pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à la frontière turque où il manque d’être kidnappé par Daesh et doit la vie aux YPG.

2014. Antoine Habert (Félix Moati) n’a jamais réussi à faire le deuil de sa sœur Anna (Mélanie Thierry), morte au Caire deux ans plus tôt dans un attentat à la bombe. Il croit la reconnaître à la télévision dans les rangs des YPG, ces brigades kurdes qui combattent en Syrie contre Daesh. Pour en avoir le cœur net, il décide de se rendre à la frontière turque où il manque d’être kidnappé par Daesh et doit la vie aux YPG.