À Paris, en 1979 Anne (Vanessa Paris) est productrice de films pornos gays. La rupture avec Loïs (Kate Moran), sa projectionniste, lui brise le cœur. Mais la vie continue avec les tournages qui s’enchaînent. Anne confie la production de son nouveau film à Archibald (Nicolas Maury)

À Paris, en 1979 Anne (Vanessa Paris) est productrice de films pornos gays. La rupture avec Loïs (Kate Moran), sa projectionniste, lui brise le cœur. Mais la vie continue avec les tournages qui s’enchaînent. Anne confie la production de son nouveau film à Archibald (Nicolas Maury)

Bientôt un mystérieux tueur masqué prend pour cible ses acteurs et les assassine l’un après l’autre. Son arme : un couteau dissimulé dans un godemiché noir (sic).

Yann Gonzalez réinvente le giallo, aux confins du polar, du slasher et du porno. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard qu’il filme son histoire à la fin des années 70, au temps de l’apogée de ce sous-genre italien dont Dario Argento fut le réalisateur le plus célèbre. Ce retour dans le temps lui donne l’occasion de filmer un cinéma artisanal, en train de se faire, avec un équipement qui apparaît aujourd’hui délicieusement vintage.

Comme Bertrand Mandico – qui joue un petit rôle – Yann Gonzalez s’affirme dans le paysage cinématographique français sur un créneau bien particulier : celui du cinéma queer, underground, une sorte de Jean-Jacques Beneix gay, de Patrick Chéreau esthétisant, de Robin Campillo maniériste. Son premier film, Les Rencontres d’après minuit, l’histoire très théâtrale d’une partouze contrariée avec Béatrice Dalle, Eric Cantona (sic) et Fabienne Babe, annonçait la couleur. Un couteau dans le cœur continue dans la même veine.

L’audace transgressive de son réalisateur, sa réputation scandaleuse lui a ouvert les portes de la sélection officielle. Il a été projeté en compétition officielle à Cannes le mois dernier. Il n’y a même pas fait scandale, signe que les mœurs ont évolué et que les festivaliers en ont vu d’autres. Il en est revenu bredouille, preuve qu’il ne mérite guère qu’on s’y arrête.

Piémont. 1944. La guerre bat son plein entre les partisans et les fascistes de Salo. Un an plus tôt Milton était encore un étudiant insouciant qui passait l’été dans la résidence de la belle Fulvia que lui avait présentée son ami Giorgio.

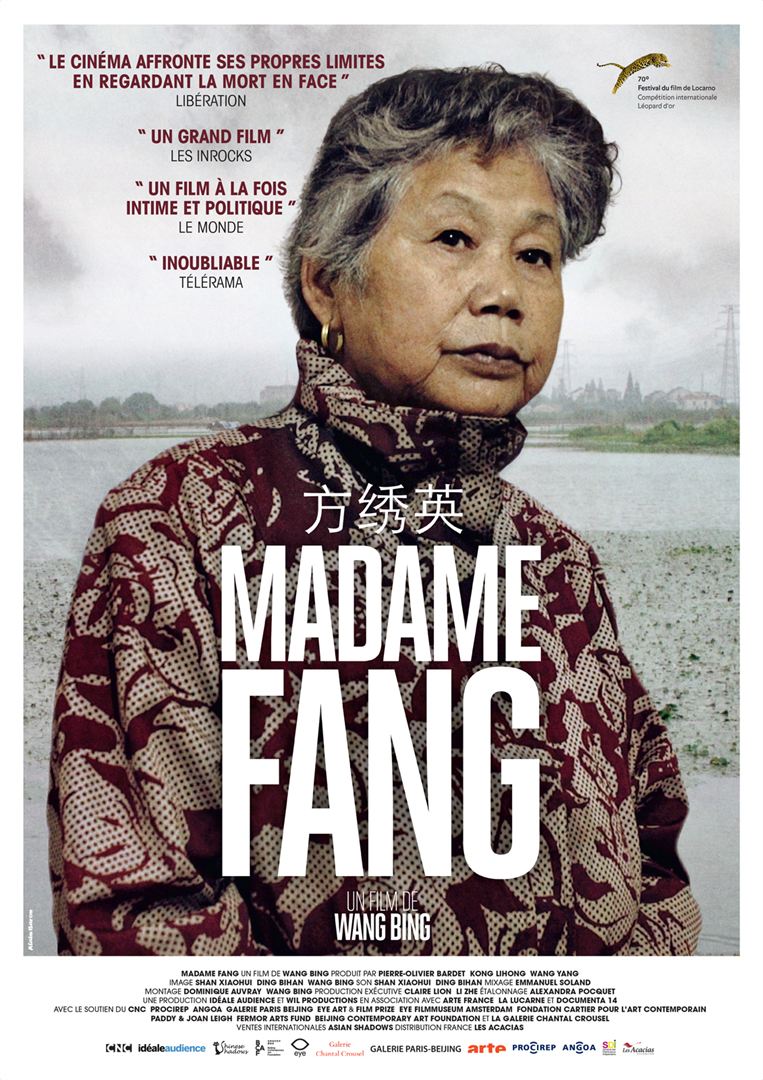

Piémont. 1944. La guerre bat son plein entre les partisans et les fascistes de Salo. Un an plus tôt Milton était encore un étudiant insouciant qui passait l’été dans la résidence de la belle Fulvia que lui avait présentée son ami Giorgio. À soixante ans, Mme Fang, une modeste paysanne du Zhejiang a été frappée d’une forme rare de la maladie d’Alzheimer.

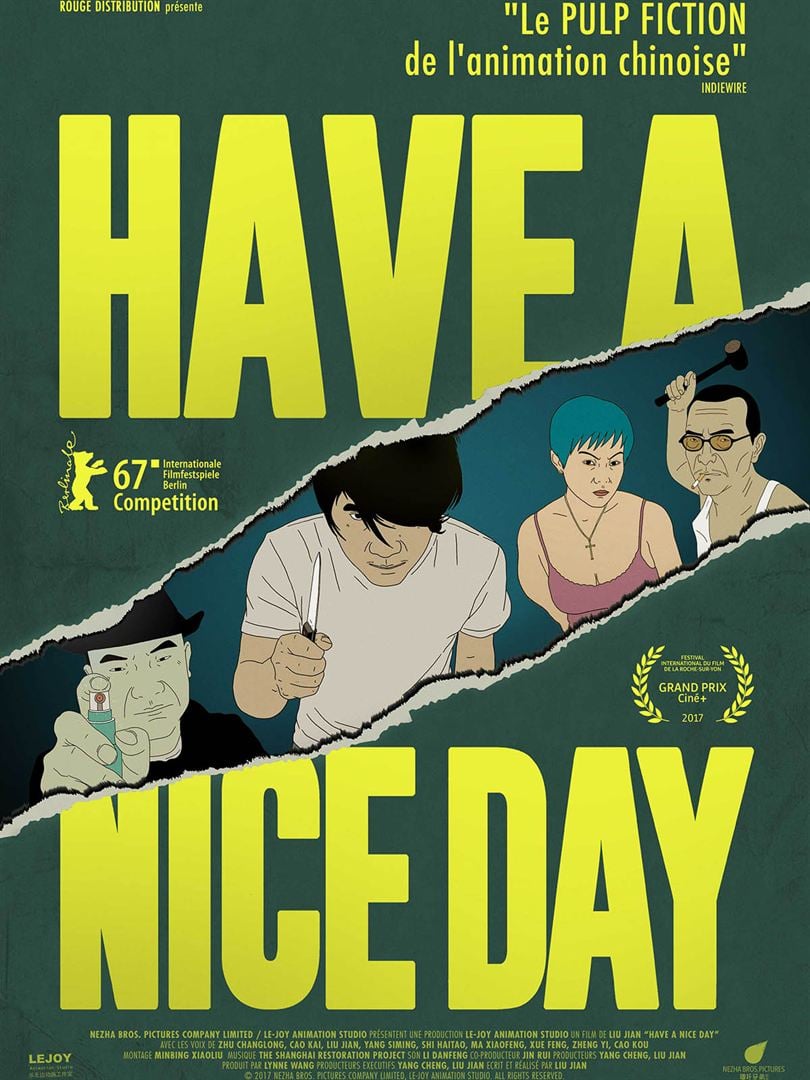

À soixante ans, Mme Fang, une modeste paysanne du Zhejiang a été frappée d’une forme rare de la maladie d’Alzheimer. Une nuit pluvieuse dans une petite ville de Chine méridionale. Xiao Zhang, un modeste chauffeur employé par le patron de la mafia locale, lui dérobe une sacoche remplie de billets de banque pour payer à sa fiancée une opération chirurgicale.

Une nuit pluvieuse dans une petite ville de Chine méridionale. Xiao Zhang, un modeste chauffeur employé par le patron de la mafia locale, lui dérobe une sacoche remplie de billets de banque pour payer à sa fiancée une opération chirurgicale. Danny Ocean (George Clooney) avait une sœur, Debbie (Sandra Bullock catatonique à force de chirurgie esthétique), aussi douée que lui pour l’entourloupe.

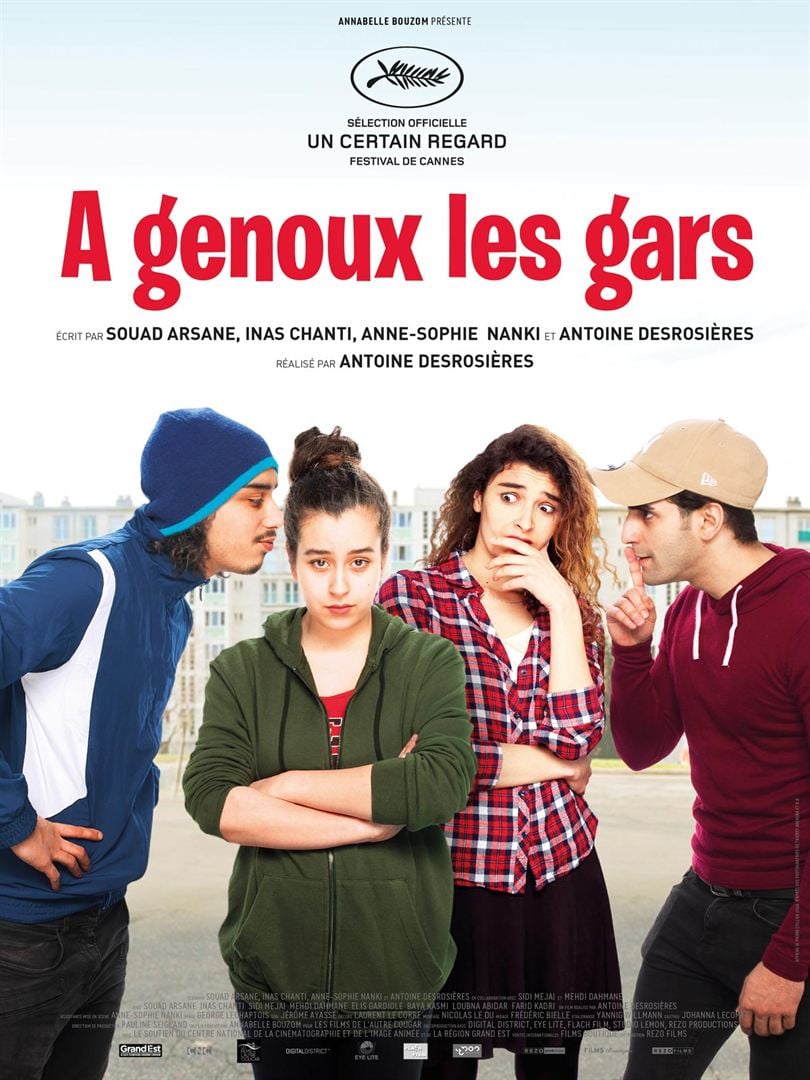

Danny Ocean (George Clooney) avait une sœur, Debbie (Sandra Bullock catatonique à force de chirurgie esthétique), aussi douée que lui pour l’entourloupe. Rim et Yasmina sont sœurs. La langue bien pendue, ces deux « blédardes » strasbourgeoises ne se cachent rien. Rim raconte à sa sœur ses relations avec Majid, un beau gosse dont elle est amoureuse mais auquel elle ne s’est pas encore donnée. Salim, l’inséparable ami de Majid, tourne autour de Yasmina.

Rim et Yasmina sont sœurs. La langue bien pendue, ces deux « blédardes » strasbourgeoises ne se cachent rien. Rim raconte à sa sœur ses relations avec Majid, un beau gosse dont elle est amoureuse mais auquel elle ne s’est pas encore donnée. Salim, l’inséparable ami de Majid, tourne autour de Yasmina.

Dans un futur post-apocalyptique l’humanité a été quasiment détruite par des créatures mystérieuses, dont l’ouïe ultra-sensible permet de détecter le moindre bruit et dont la motricité et la force ne laissent à leurs proies aucun sursis.

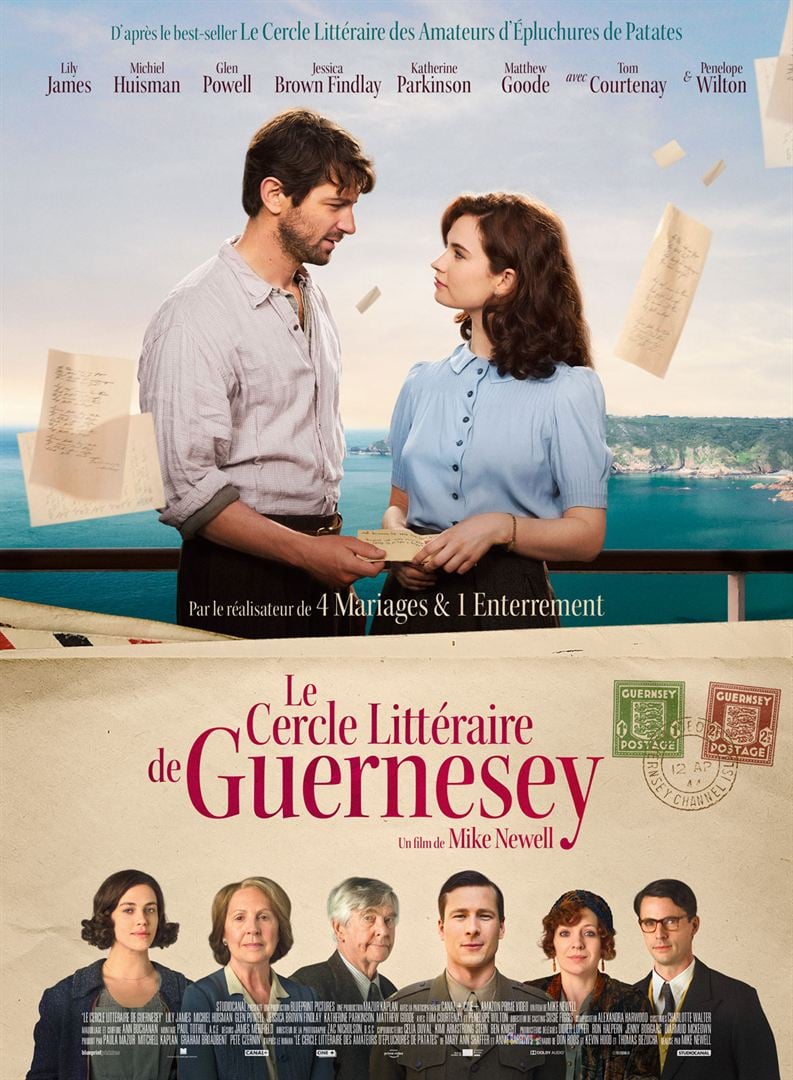

Dans un futur post-apocalyptique l’humanité a été quasiment détruite par des créatures mystérieuses, dont l’ouïe ultra-sensible permet de détecter le moindre bruit et dont la motricité et la force ne laissent à leurs proies aucun sursis. Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Juliet Ashton, une jeune romancière londonienne à succès, reçoit de Guernesey une lettre d’un fermier qui lui raconte comment, pendant l’occupation allemande, il a participé à la création d’un groupe de lecture. Sa curiosité aiguillonnée, la romancière se rend sur l’île, y fait la connaissance des membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates et pressent qu’on lui cache une partie de la vérité.

Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, Juliet Ashton, une jeune romancière londonienne à succès, reçoit de Guernesey une lettre d’un fermier qui lui raconte comment, pendant l’occupation allemande, il a participé à la création d’un groupe de lecture. Sa curiosité aiguillonnée, la romancière se rend sur l’île, y fait la connaissance des membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates et pressent qu’on lui cache une partie de la vérité. Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance.

Gianni (Vittorio Gassman), Antonio (Nino Manfredi) et Nicola (Stefano Satta Flores) ont combattu ensemble dans les rangs de la Résistance.