Deux époques : 1927 et 1977. Deux enfants fugueurs du même âge : Ben et Rose, douze ans. Une même ville : New York. Un même handicap : ils sont sourds tous les deux. Ben a perdu sa mère dans un accident et recherche son père. Rose, elle, a ses deux parents mais recherche désespérément leurs amours. Entre Ben et Rose un lien mystérieux passe par le musée d’histoire naturelle et une maquette géante de la ville de New York.

Deux époques : 1927 et 1977. Deux enfants fugueurs du même âge : Ben et Rose, douze ans. Une même ville : New York. Un même handicap : ils sont sourds tous les deux. Ben a perdu sa mère dans un accident et recherche son père. Rose, elle, a ses deux parents mais recherche désespérément leurs amours. Entre Ben et Rose un lien mystérieux passe par le musée d’histoire naturelle et une maquette géante de la ville de New York.

On avait laissé Todd Haynes, l’un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération, avec Carol l’an passé, un film d’une sublime délicatesse avec les inoubliables Cate Blanchett et Rooney Mara, sans doute l’un des tout meilleurs de l’année 2016. On le retrouve fin 2017 dans l’adaptation du livre de Brian Selznick Wonderstruck. Cet auteur américain avait déjà signé Hugo Cabret qu’avait adapté Martin Scorsese dans l’un des films les moins personnels, les moins scorsesiens du réalisateur de Taxi Driver et Casino.

Pareille malédiction semble frapper Todd Haynes qui livre un film peu haynesien. Où est passée la délicatesse de Carol ? l’originalité de I’m not there – biographie diffractée de Bob Dylan ? Le Musée des merveilles – au titre étonnamment mièvre – est la réalisation d’un honnête faiseur. Il a certes le mérite de filmer New York, dans un noir et blanc romantique en 1927, dans des couleurs contrastées en 1977, tels que le voient des jeunes fugueurs, avec un mélange de gourmandise et d’effroi. Mais c’est bien le seul.

Le Musée des merveilles met en scène deux adolescents frappés de surdité – le rôle de Rose est d’ailleurs interprété par une actrice sourde. Il ambitionne de nous faire partager les sensations de ces deux malentendants. Mais il n’y parvient pas vraiment. Certes les séquences en noir et blanc censées se dérouler en 1927 sont muettes. Mais elles sont encombrées d’une musique omniprésente. Les sourds entendent-ils de la musique dans leur tête ? Quant aux séquences tournées en 1977, elles bruissent de mille sons alors que Ben est censé n’en entendre aucun.

Dernier défaut : la construction du film. Tresser deux fils narratifs donne du rythme à un récit. Mais, ces deux fils sont condamnés à se rejoindre. Tout l’intérêt du film repose dès lors sur la surprise et l’intelligence de cette jonction. Or, ici, le suspens est vite éventé, le point de rencontre facile à pronostiquer. Il intervient aux trois quarts du film, vidant sa dernière demie-heure de tout intérêt.

Maryline, la vingtaine, quitte son petit village et monte à Paris faire l’actrice.

Maryline, la vingtaine, quitte son petit village et monte à Paris faire l’actrice. La vingtaine bien entamée, Diane est la copine qu’on rêve tous d’avoir. Fêtarde et la main sur le cœur. Toujours prête à rendre service. Même à Jacques et Thomas auxquels elle a prêté son ventre pour porter leur enfant. La grossesse se déroule sans encombre dans la maison familiale que Diane rafistole avec l’aide de Fabrizio, un bel électricien dont le charme ne la laisse pas indifférente.

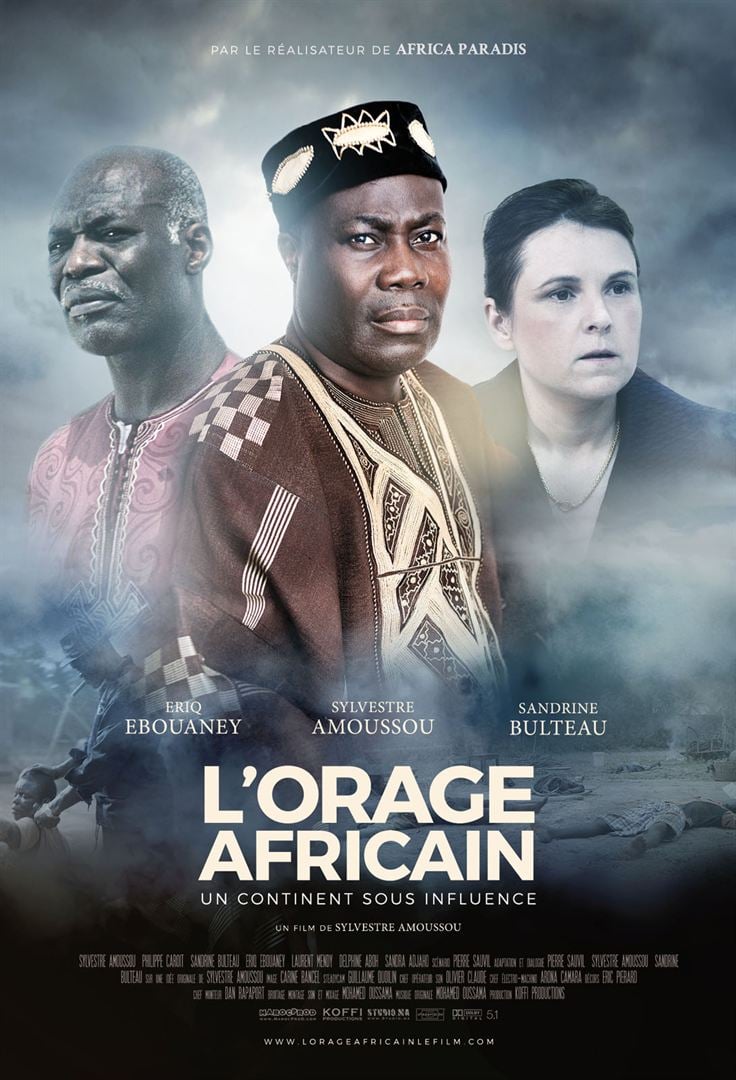

La vingtaine bien entamée, Diane est la copine qu’on rêve tous d’avoir. Fêtarde et la main sur le cœur. Toujours prête à rendre service. Même à Jacques et Thomas auxquels elle a prêté son ventre pour porter leur enfant. La grossesse se déroule sans encombre dans la maison familiale que Diane rafistole avec l’aide de Fabrizio, un bel électricien dont le charme ne la laisse pas indifférente. Le réalisateur béninois Sylvestre Amoussou s’était fait connaître en 2007 avec une fable réjouissante. Africa Paradis imaginait une Afrique prospère menacée d’invasion par des hordes d’immigrés en provenance d’une Europe qui aurait sombré dans la misère. Son film renversait avec une saine insolence les stéréotypes qui polluent les représentations Noir-Blanc.

Le réalisateur béninois Sylvestre Amoussou s’était fait connaître en 2007 avec une fable réjouissante. Africa Paradis imaginait une Afrique prospère menacée d’invasion par des hordes d’immigrés en provenance d’une Europe qui aurait sombré dans la misère. Son film renversait avec une saine insolence les stéréotypes qui polluent les représentations Noir-Blanc. Lila ne sait pas parler. Mo ne sait pas écrire. Ils vont se rencontrer, s’apprivoiser, s’aimer, se guérir.

Lila ne sait pas parler. Mo ne sait pas écrire. Ils vont se rencontrer, s’apprivoiser, s’aimer, se guérir. Braguino est le nom d’un minuscule campement au cœur de la taïga sibérienne en amont du fleuve Ienissei fondé par le clan Braguine. Une autre famille est venue s’y installer, les Kiline. Entre les deux , une haine sourde prévaut.

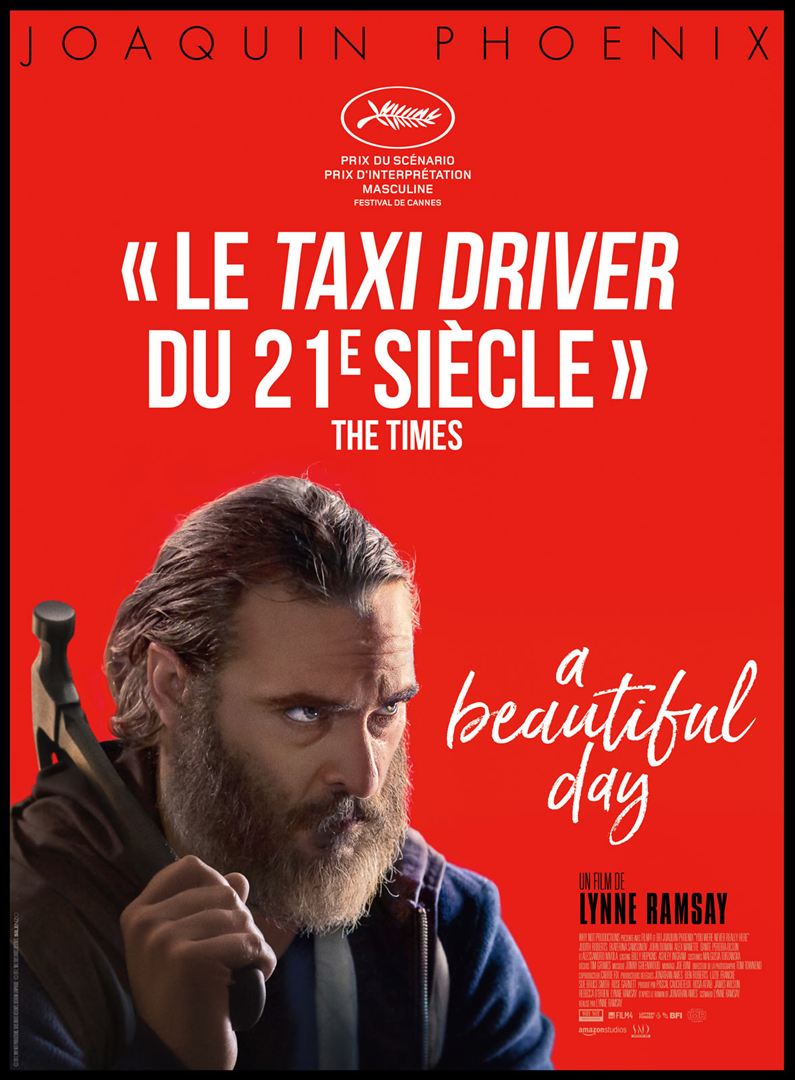

Braguino est le nom d’un minuscule campement au cœur de la taïga sibérienne en amont du fleuve Ienissei fondé par le clan Braguine. Une autre famille est venue s’y installer, les Kiline. Entre les deux , une haine sourde prévaut. Joe est un tueur à gages. Un sénateur le recrute pour retrouver sa fille et se débarrasser des pédophiles qui l’ont kidnappée.

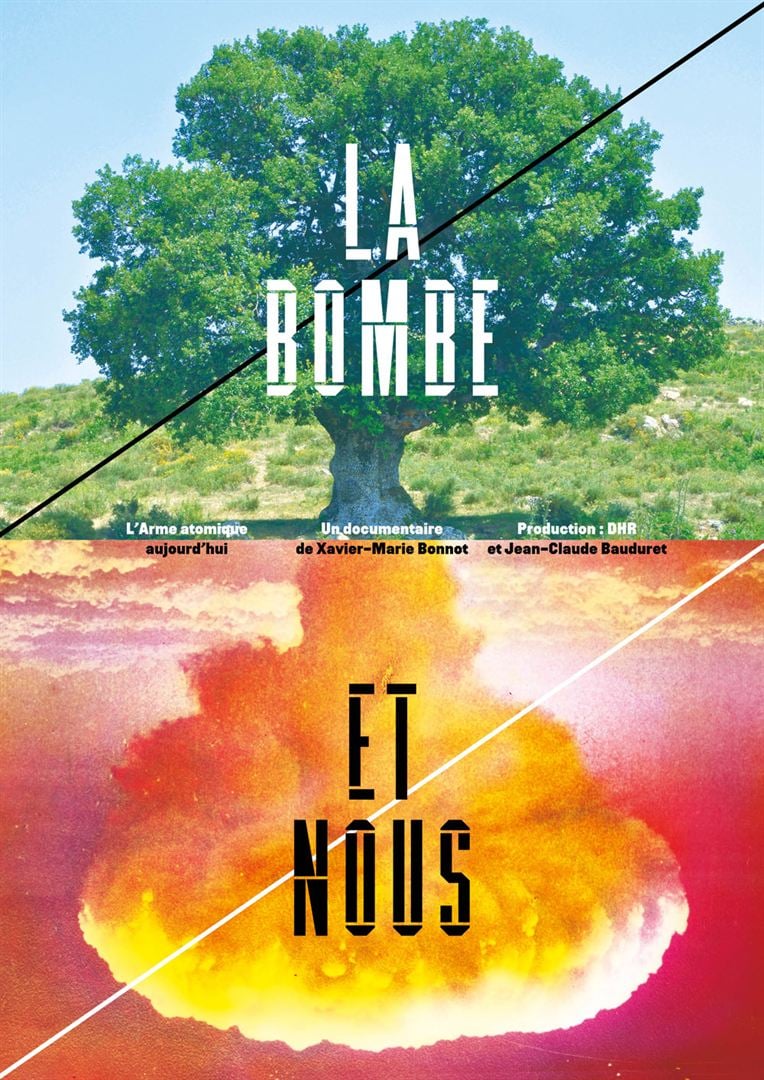

Joe est un tueur à gages. Un sénateur le recrute pour retrouver sa fille et se débarrasser des pédophiles qui l’ont kidnappée. La Bombe et nous est un documentaire qui ne cache pas ses partis-pris. Son titre inutilement racoleur et son affiche l’annoncent sans fards : la bombe atomique constitue la principale menace à « notre » monde, une menace d’autant plus dangereuse qu’elle reste cachée.

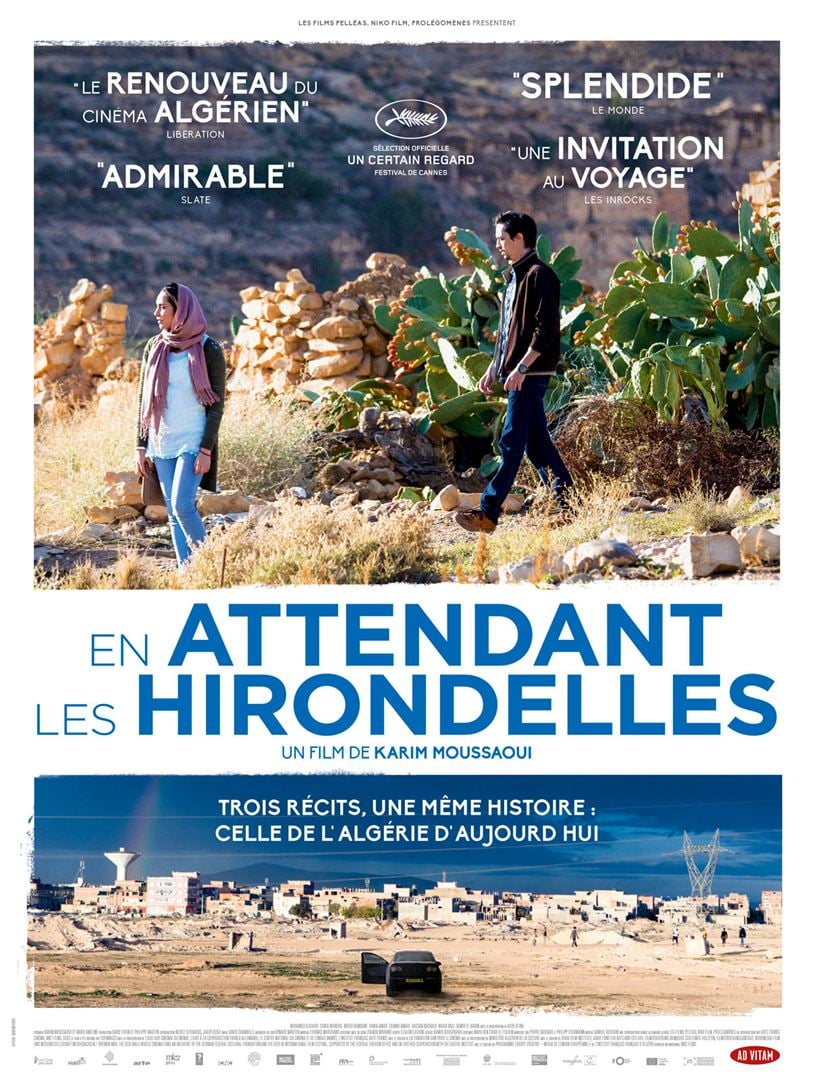

La Bombe et nous est un documentaire qui ne cache pas ses partis-pris. Son titre inutilement racoleur et son affiche l’annoncent sans fards : la bombe atomique constitue la principale menace à « notre » monde, une menace d’autant plus dangereuse qu’elle reste cachée. Trois histoires dans l’Algérie contemporaine. En commun dénominateur : la lâcheté humaine. Un riche homme d’affaires assiste sans réagir au tabassage d’un inconnu. Une jeune femme retrouve un amour de jeunesse la veille de son mariage. Un neurologue est accusé d’avoir participé à un viol collectif durant les années de guerre civile.

Trois histoires dans l’Algérie contemporaine. En commun dénominateur : la lâcheté humaine. Un riche homme d’affaires assiste sans réagir au tabassage d’un inconnu. Une jeune femme retrouve un amour de jeunesse la veille de son mariage. Un neurologue est accusé d’avoir participé à un viol collectif durant les années de guerre civile. Paula a trente-et-un ans. Ou vingt-neuf. Ça dépend. Elle se retrouve à la rue après une rupture traumatisante avec pour seul bagage le chat de son ex-copain, une cicatrice au front et un manteau rouge volé à l’hôpital.

Paula a trente-et-un ans. Ou vingt-neuf. Ça dépend. Elle se retrouve à la rue après une rupture traumatisante avec pour seul bagage le chat de son ex-copain, une cicatrice au front et un manteau rouge volé à l’hôpital.