Rachel se remet difficilement d’un divorce douloureux. Elle passe tous les jours en train devant son ancienne maison qu’occupe désormais son ex-mari, sa compagne et leur bébé. Juste à côté, une autre maison abrite un jeune couple dont Rachel fantasme la vie parfaite. Jusqu’au jour où elle est témoin – ou croît l’être – d’une scène étonnante…

Rachel se remet difficilement d’un divorce douloureux. Elle passe tous les jours en train devant son ancienne maison qu’occupe désormais son ex-mari, sa compagne et leur bébé. Juste à côté, une autre maison abrite un jeune couple dont Rachel fantasme la vie parfaite. Jusqu’au jour où elle est témoin – ou croît l’être – d’une scène étonnante…

« La Fille du train » a été annoncé par une lourde campagne de publicité. C’est l’adaptation d’un roman à succès sorti en 2015 dont les droits ont été immédiatement achetés par DreamWorks. Le casting rassemble les plus jolies minois de l’heure : Emily Blunt (« Sicario », « Edge of Tomorrow »), Rebecca Ferguson (« Mission impossible: Rogue Nation »), Haley Bennett (« Les sept mercenaires ») et, puisqu’il en faut pour tous les goûts, Justin Theroux (le compagnon de Jennifer Anniston à la ville et le héros de l’envoutante série « The Leftovers »).

L’intrigue est passablement emberlificotée, entraînant le spectateur, à coup de flashbacks, dans uns série de retournements. Pendant le premier voire le deuxième tiers, on se laisse prendre à ce jeu de masques. Qui de Rachel, de Megan ou d’Ana faut-il croire ? À laquelle de ces réalités se fier ? Il faut bien qu’hélas l’intrigue se dénoue. Elle le fait de la plus prévisible des façons dans une scène finale dont la grandiloquence gore arrache quelques rires gênés dans l’audience. Ce n’est pas très bon signe…

En juin 2013, Edward Snowden, un ancien employé de la CIA et de la NSA, a lancé l’alerte sur les programmes de surveillance électronique mis en œuvre par les agences américaines de renseignement.

En juin 2013, Edward Snowden, un ancien employé de la CIA et de la NSA, a lancé l’alerte sur les programmes de surveillance électronique mis en œuvre par les agences américaines de renseignement. Il y a vingt ans, j’adorais les James Bond, les Mission Impossible, les Jason Bourne…

Il y a vingt ans, j’adorais les James Bond, les Mission Impossible, les Jason Bourne… Le dernier film du réalisateur iranien Ashgar Farhadi a frôlé la Palme d’Or à Cannes, obtenant le prix du meilleur scénario et celui de la meilleur interprétation masculine. Il suscite une impatience d’autant plus grande qu’il succède à deux chefs d’œuvre : « Une séparation » (2011) et « Le Passé » (2013).

Le dernier film du réalisateur iranien Ashgar Farhadi a frôlé la Palme d’Or à Cannes, obtenant le prix du meilleur scénario et celui de la meilleur interprétation masculine. Il suscite une impatience d’autant plus grande qu’il succède à deux chefs d’œuvre : « Une séparation » (2011) et « Le Passé » (2013). Vous aimez l’histoire contemporaine ? l’Allemagne ? le skate board ? la coupe de cheveux Vokuhila (vorne kurz hinten lang) ? Alors vous aimerez ce docu d’outre-Rhin « Derrière le mur » qui raconte l’histoire du skate board en RDA

Vous aimez l’histoire contemporaine ? l’Allemagne ? le skate board ? la coupe de cheveux Vokuhila (vorne kurz hinten lang) ? Alors vous aimerez ce docu d’outre-Rhin « Derrière le mur » qui raconte l’histoire du skate board en RDA L’opinion qu’on a d’un film peut varier selon le moment auquel on l’exprime. Certains sont des chemins de croix qui, à la réflexion, se révèlent des chefs d’œuvre. D’autres qui font passer un bon moment tombent dans un puits d’oubli la semaine suivante. Youth de Paolo Sorrentino relève d’une troisième catégorie : la supercherie.

L’opinion qu’on a d’un film peut varier selon le moment auquel on l’exprime. Certains sont des chemins de croix qui, à la réflexion, se révèlent des chefs d’œuvre. D’autres qui font passer un bon moment tombent dans un puits d’oubli la semaine suivante. Youth de Paolo Sorrentino relève d’une troisième catégorie : la supercherie. Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir.

Un paysan algérien traverse la France à pied pour participer au Salon de l’agriculture où sa vache a été autorisée à concourir. Vous avez 40-50 ans ? Vous avez biberonné au Top 50 ? Vous avez adoré Joy Division, Duran Duran, Motörhead ? Les murs de votre chambre étaient tapissés des posters de David Bowie, Madonna ou Joe Jackson ? Alors vous adorerez « Sing Street » qui vous ramènera au temps des cheveux crêpés, des bottines et du fluo.

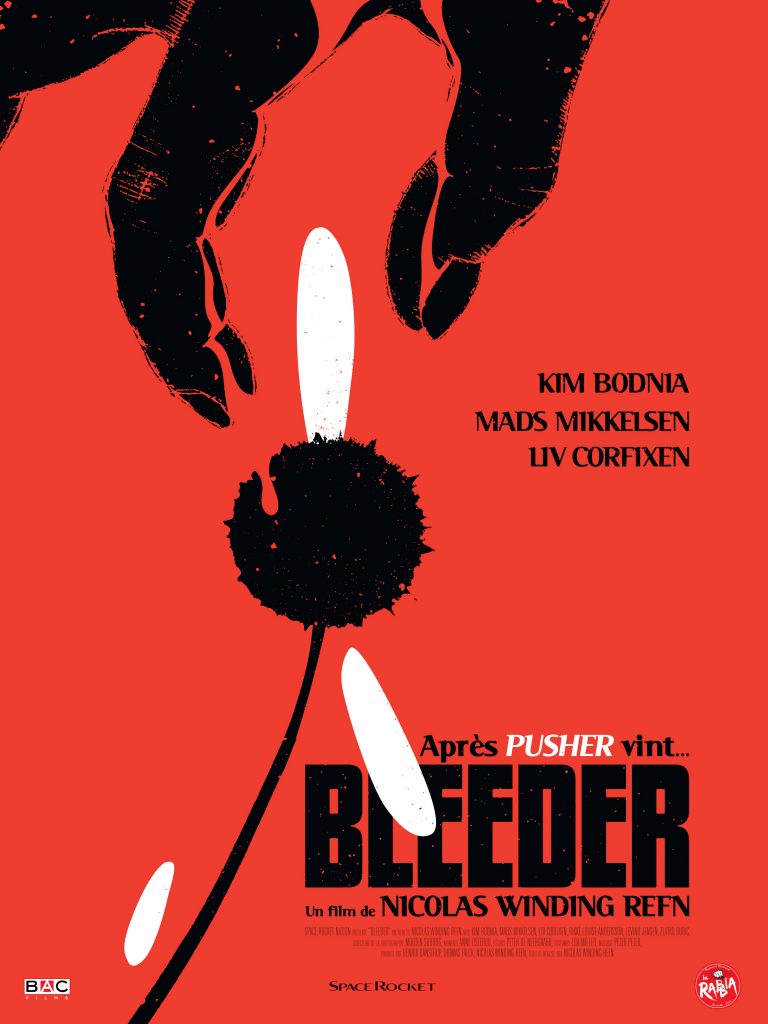

Vous avez 40-50 ans ? Vous avez biberonné au Top 50 ? Vous avez adoré Joy Division, Duran Duran, Motörhead ? Les murs de votre chambre étaient tapissés des posters de David Bowie, Madonna ou Joe Jackson ? Alors vous adorerez « Sing Street » qui vous ramènera au temps des cheveux crêpés, des bottines et du fluo. Tourné en 1999, le deuxième film de Nicolas Winding Refn était jusqu’alors inédit en France.

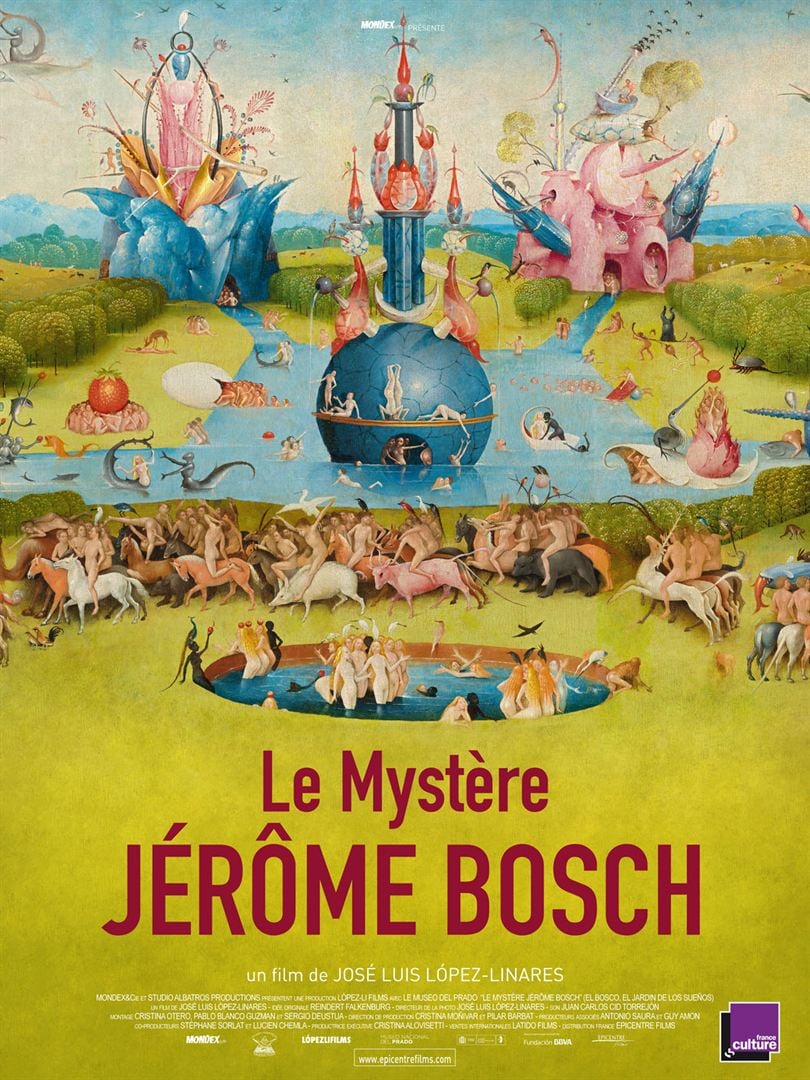

Tourné en 1999, le deuxième film de Nicolas Winding Refn était jusqu’alors inédit en France. Le Jardin des délices est sans doute l’œuvre la plus connue du peintre hollandais Jérôme Bosch. Réalisée au tout début du seizième siècle, elle est exposée au musée du Prado. C’est là que le documentariste José Luis López-Linares la filme. C’est là aussi qu’il interroge un curieux panels de stars mediatico-culturelles : Salman Rushdie, Michel Onfray, Renée Fleming…

Le Jardin des délices est sans doute l’œuvre la plus connue du peintre hollandais Jérôme Bosch. Réalisée au tout début du seizième siècle, elle est exposée au musée du Prado. C’est là que le documentariste José Luis López-Linares la filme. C’est là aussi qu’il interroge un curieux panels de stars mediatico-culturelles : Salman Rushdie, Michel Onfray, Renée Fleming…