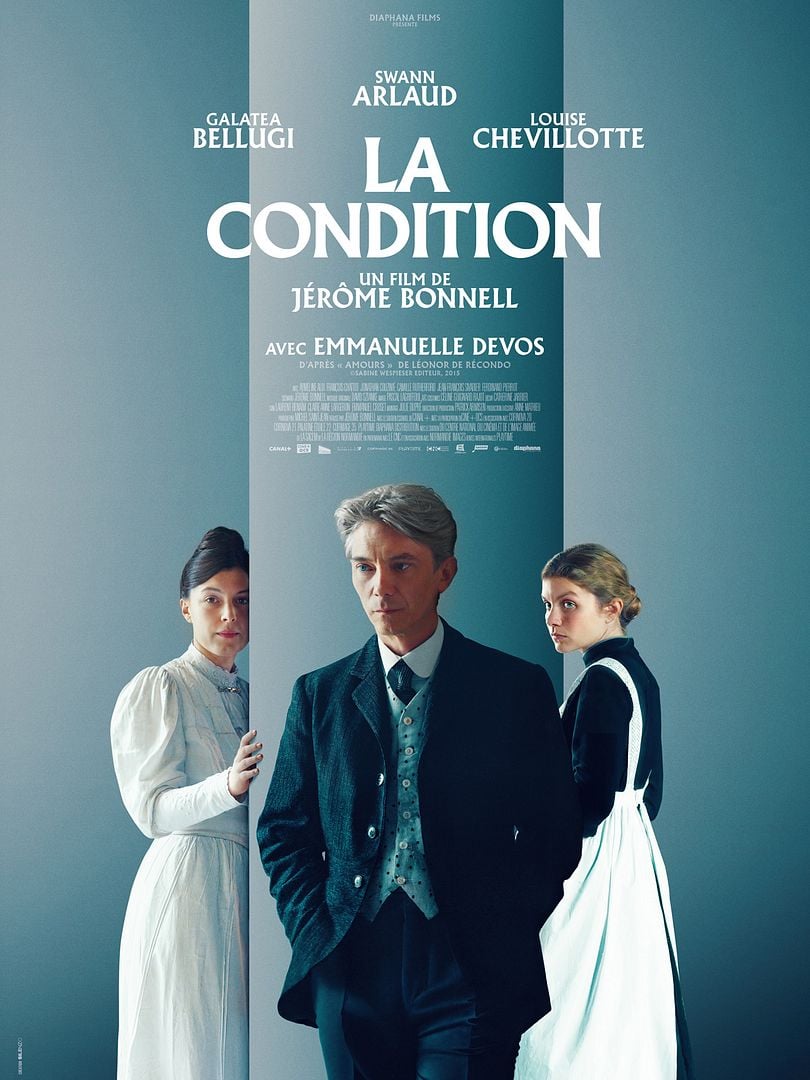

En 1908, dans la campagne normande, André (Swann Arlaud), un notaire, a épousé Victoire (Louise Chevillotte). Aucun amour ne soude ce couple sans enfant. André trousse l’une des deux servantes à leur service, Céleste (Galatea Bellugi) qui ne tarde pas à tomber enceinte. La grossesse étant trop avancée pour que son interruption soit encore possible, Victoire propose de se faire passer pour la mère de l’enfant à une double condition : que Céleste renonce à ses droits sur lui et qu’André n’approche plus jamais son lit.

La Condition est l’œuvre d’un réalisateur français peu connu, Jérôme Bonnell, qui creuse pourtant depuis Le Chignon d’Olga un sillon intéressant. Il avait réalisé en 2013 Le Temps de l’aventure avec Gabriel Byrne, qui suscite les pâmoisons de mes amies du dimanche soir. J’avais adoré À trois on y va en 2015, délicieux et drolatique trio amoureux – et trouvé en revanche Chère Léa bien fade en 2021.

La Condition est l’adaptation du roman Amours de Léonor de Recondo sorti en 2015. Jérôme Bonnell a pris quelques libertés avec le livre. Il en a modifié la fin – qu’on peut, non sans motif, trouver guère crédible – et le titre. Le pluriel du roman renvoyait aux différentes amours qui se tissaient à la naissance de Felix : amour congénital de Céleste pour son enfant, amour moins spontané mais tout aussi fort de Victoire pour Felix et enfin amour (saphique ?) des deux femmes entre elles. « La Condition » est un titre singulier et, pour autant, polysémique : il renvoie aux conditions posées par Victoire à son mari et à sa bonne à la découverte de la grossesse de celle-ci. Il renvoie aussi aux conditions sociales qui structurent le récit : opposition de classes entre les patrons et leurs bonnes corvéables à merci, opposition de genres entre l’homme et les femmes qui l’entourent et le servent.

Le débat a été vif entre nous à la sortie de la salle autour de deux personnages.

Le premier, secondaire, n’a pas même été évoqué dans mon résumé. Il s’agit de la mère d’André, terrassée par un AVC qui l’a rendue aphasique et muette. Marâtre acariâtre qui fait régner la terreur sur son foyer et a traumatisé son fils en mettant en doute sa filiation ou victime impuissante de la maltraitance de son fils ?

L’autre est central. Il s’agit d’André. Pour moi, c’est un salaud absolu qui viole sa femme et sa bonne sans mesurer la gravité de ses actes, un être veule qui sombre dans l’alcoolisme quand la réalité le rattrape. À ma grande surprise, deux amies ont pris sa défense en estimant qu’il était la victime de son éducation et de son temps. Qu’en pensez-vous ?