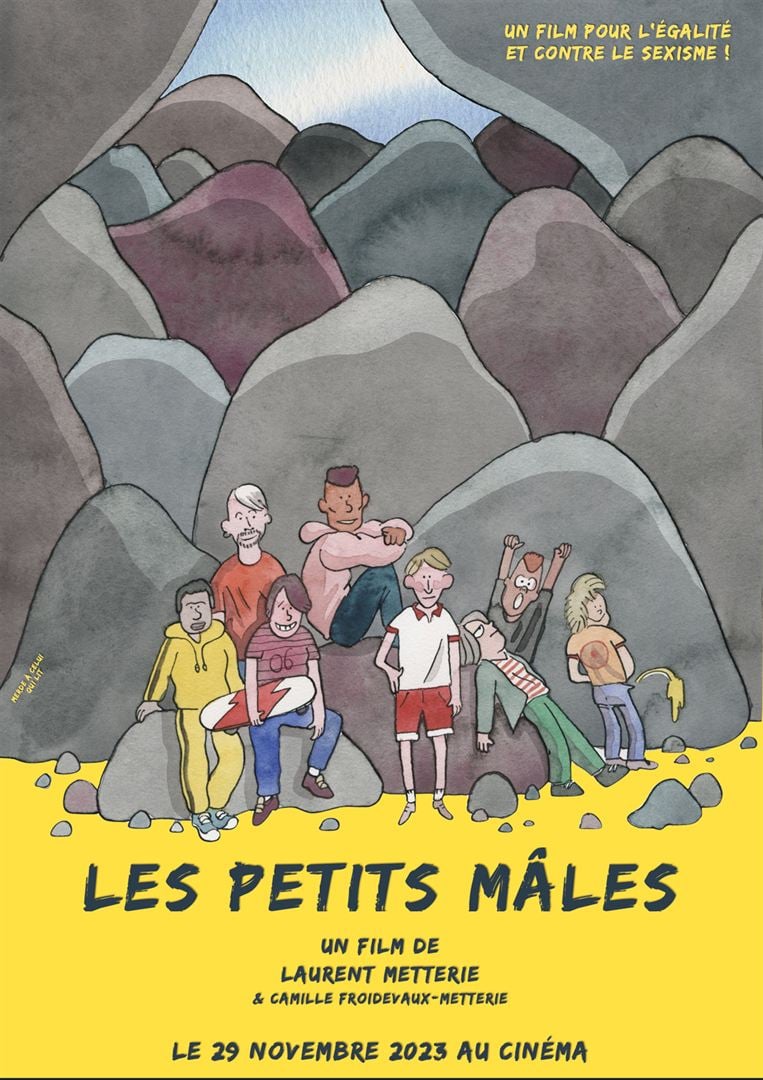

Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.

Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.

Le résultat est très académique. Il n’a aucune dimension cinématographique et n’en a d’ailleurs pas la prétention. Ramené à cinquante-deux minutes, il ferait un parfait documentaire de télévision.

Les « petits mâles » qui y sont interviewés ne sont pas, comme son titre pouvait le laisser augurer, des condensés de machisme. Leurs réactions sont très diverses. Les plus jeunes sont les plus spontanés et les plus touchants, même si certaines de leurs saillies sont scandaleuses. Plus leur âge avance, plus leur discours s’uniformise sans qu’on puisse avec certitude se convaincre, lorsqu’ils évoquent le respect nécessaire dû aux femmes, le refus de toute inégalité, l’attachement à la liberté de choisir sa sexualité, qu’il s’agisse de leurs convictions intimes ou de la régurgitation plus ou moins fidèle du discours qu’on leur a rabâché.

Je ne suis pas convaincu par la démarche de ce documentaire en dépit de son objectif stimulant. Il échoue à nous montrer ce que les jeunes garçons pensent réellement de ces sujets-là. Son protocole trop contraint, qui n’ose pas pousser les jeunes dans leurs retranchements, le condamne à nous montrer ce qu’ils nous resservent, pensant que ce discours-là est celui que nous adultes attendons d’eux.

Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe.

Vous connaissez les Drag Queens, ces travestis masculins qui osent une féminité exacerbée ? Connaissiez-vous les Drag Kings, leurs homologues féminins, travestis en hommes et tout aussi outranciers ? Le documentaire de Chriss Lag, sorti en 2015, rediffusé à l’Arlequin à l’occasion d’une soirée ArleQueen, est l’occasion de découvrir cet univers burlesque et féministe. Vadim Dumesh est un jeune documentariste qui a grandi en Lettonie et qui s’est formé en Israël avant de s’installer en France. Il a posé sa caméra dans la base arrière taxi (BAT) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a lui-même tourné quelques images, mais il a surtout demandé à plusieurs chauffeurs de taxis de filmer eux-mêmes leurs quotidiens avec leur téléphone portable. Pendant le tournage, l’ancienne base a fermé et les chauffeurs ont déménagé vers un nouveau lieu, plus fonctionnel, mais moins chaleureux.

Vadim Dumesh est un jeune documentariste qui a grandi en Lettonie et qui s’est formé en Israël avant de s’installer en France. Il a posé sa caméra dans la base arrière taxi (BAT) de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il a lui-même tourné quelques images, mais il a surtout demandé à plusieurs chauffeurs de taxis de filmer eux-mêmes leurs quotidiens avec leur téléphone portable. Pendant le tournage, l’ancienne base a fermé et les chauffeurs ont déménagé vers un nouveau lieu, plus fonctionnel, mais moins chaleureux. Lou (Kristen Stewart) gère une salle de sports dans une banlieue sans âme d’Albuquerque au Nouveau-Mexique où débarque un beau jour de 1989 Jackie (Katy O’Brian), SDF bodybuildeuse en quête de célébrité. Entre les deux femmes, c’est le coup de foudre. Mais les histoires de famille de Lou – un père chef de gang, une sœur battue par son mari – vont aspirer les deux femmes dans une spirale de violence.

Lou (Kristen Stewart) gère une salle de sports dans une banlieue sans âme d’Albuquerque au Nouveau-Mexique où débarque un beau jour de 1989 Jackie (Katy O’Brian), SDF bodybuildeuse en quête de célébrité. Entre les deux femmes, c’est le coup de foudre. Mais les histoires de famille de Lou – un père chef de gang, une sœur battue par son mari – vont aspirer les deux femmes dans une spirale de violence. En 2019, JR est parti à Tehachapi, à deux heures de Los Angeles, travailler avec une trentaine de prisonniers d’un quartier de haute sécurité d’un pénitencier d’Etat à la réalisation, dans la cour de leur établissement, d’un immense collage d’une photographie les représentant en contre-plongée.

En 2019, JR est parti à Tehachapi, à deux heures de Los Angeles, travailler avec une trentaine de prisonniers d’un quartier de haute sécurité d’un pénitencier d’Etat à la réalisation, dans la cour de leur établissement, d’un immense collage d’une photographie les représentant en contre-plongée. « Il se trouve, chose assez rare, que le distributeur Les Films du losange nous propose d’aller découvrir un film de quarante et une minutes et dix-neuf secondes dans lequel Carax – qui n’a rien fait pour le mettre en conformité avec la durée d’une séance – bricole cette chose à la fois bâtarde et ourlée, ouvertement intime, qui, ordinaire caraxien, saigne et rit en même temps. » Cette phrase, de Jacques Mandelbaum, dans Le Monde, compte parmi les plus élégamment tournées, les plus intelligentes, les plus synthétiques que j’aie jamais lues pour présenter et résumer un film. Je me damnerais pour être capable d’en écrire d’aussi belles. J’ai bien failli me borner à la recopier ; car tout ce que j’y ajouterai sera un vain bavardage.

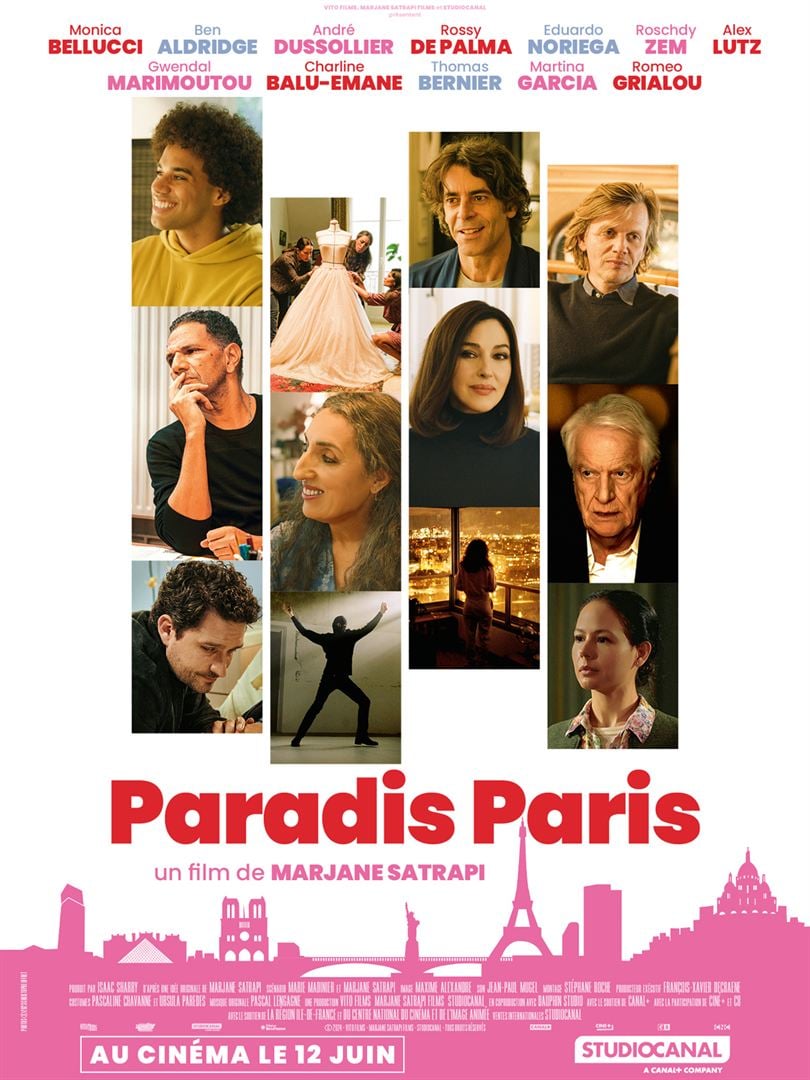

« Il se trouve, chose assez rare, que le distributeur Les Films du losange nous propose d’aller découvrir un film de quarante et une minutes et dix-neuf secondes dans lequel Carax – qui n’a rien fait pour le mettre en conformité avec la durée d’une séance – bricole cette chose à la fois bâtarde et ourlée, ouvertement intime, qui, ordinaire caraxien, saigne et rit en même temps. » Cette phrase, de Jacques Mandelbaum, dans Le Monde, compte parmi les plus élégamment tournées, les plus intelligentes, les plus synthétiques que j’aie jamais lues pour présenter et résumer un film. Je me damnerais pour être capable d’en écrire d’aussi belles. J’ai bien failli me borner à la recopier ; car tout ce que j’y ajouterai sera un vain bavardage. Une dizaine de personnages se croisent à Paris : un vieux producteur d’une émission de télé à succès (André Dussollier), un jeune maquilleur gay, un cascadeur professionnel, une diva dont les journaux annoncent par erreur le décès (Monica Bellucci) et sa femme de ménage, une ado traumatisée par la diffusion d’une sextape, un veuf inconsolable (Alex Lutz), un flic taiseux (Roschdy Zem)….

Une dizaine de personnages se croisent à Paris : un vieux producteur d’une émission de télé à succès (André Dussollier), un jeune maquilleur gay, un cascadeur professionnel, une diva dont les journaux annoncent par erreur le décès (Monica Bellucci) et sa femme de ménage, une ado traumatisée par la diffusion d’une sextape, un veuf inconsolable (Alex Lutz), un flic taiseux (Roschdy Zem)…. Kathy (Jodie Comer) raconte son histoire : comment elle a rencontré Benny (Austin Butler), un chien fou, membre d’un club de motards, les Vandals, dirigé par Johnny (Tom Hardy), comment elle en est tombée follement amoureuse et s’est immédiatement mariée avec lui, quelle vie ils ont menée ensemble tandis que les Vandals évoluaient pour le meilleur et pour le pire.

Kathy (Jodie Comer) raconte son histoire : comment elle a rencontré Benny (Austin Butler), un chien fou, membre d’un club de motards, les Vandals, dirigé par Johnny (Tom Hardy), comment elle en est tombée follement amoureuse et s’est immédiatement mariée avec lui, quelle vie ils ont menée ensemble tandis que les Vandals évoluaient pour le meilleur et pour le pire. Mélie (Marlène Jobert) est l’épouse d’un pilote de ligne. Une nuit qu’elle passe seule dans sa grande maison isolée au bord de la Méditerranée, elle est violée par un inconnu de passage, qu’elle avait vu l’après-midi descendre de l’autobus de Marseille sous la pluie. Elle réussit à tuer son agresseur de deux balles de chevrotine et à se débarrasser de son cadavre dans une crique voisine.

Mélie (Marlène Jobert) est l’épouse d’un pilote de ligne. Une nuit qu’elle passe seule dans sa grande maison isolée au bord de la Méditerranée, elle est violée par un inconnu de passage, qu’elle avait vu l’après-midi descendre de l’autobus de Marseille sous la pluie. Elle réussit à tuer son agresseur de deux balles de chevrotine et à se débarrasser de son cadavre dans une crique voisine.

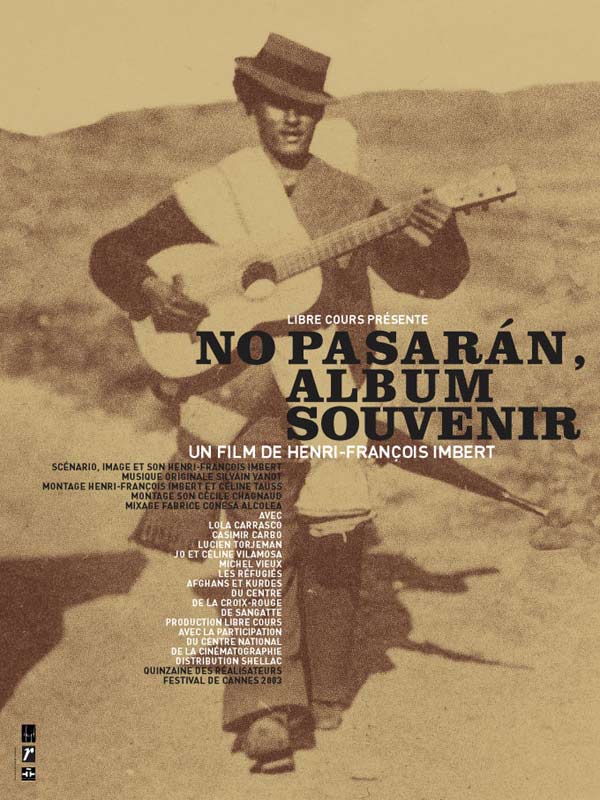

À l’occasion de la sortie en salles du Temps du voyage, plusieurs cinémas parisiens (Le Grand Action mercredi 8 mai, Le Saint-André des Arts samedi 11) ont programmé une double projection-débat, en présence de Henri-François Imbert, de deux de ses documentaires, réalisés à vingt ans de distance.

À l’occasion de la sortie en salles du Temps du voyage, plusieurs cinémas parisiens (Le Grand Action mercredi 8 mai, Le Saint-André des Arts samedi 11) ont programmé une double projection-débat, en présence de Henri-François Imbert, de deux de ses documentaires, réalisés à vingt ans de distance.