John (Donald Sutherland) et Laura Baxter (Julie Christie) sont un couple aimant frappé par un drame effroyable : leur petite fille, Christine, s’est noyée dans la mare devant leur maison en Angleterre. Laura peine à s’en remettre et accompagne son époux à Venise. Johny est chargé de la restauration d’une église.

John (Donald Sutherland) et Laura Baxter (Julie Christie) sont un couple aimant frappé par un drame effroyable : leur petite fille, Christine, s’est noyée dans la mare devant leur maison en Angleterre. Laura peine à s’en remettre et accompagne son époux à Venise. Johny est chargé de la restauration d’une église.

Mais la rencontre de deux sœurs, dont l’une est une médium aveugle qui révèle à Laura qu’elle a vu Christine mais l’exhorte à quitter Venise où un danger les menace, va bouleverser leurs destins.

L’horrible coiffure de Donal Sutherland et de Julie Christie sur cette affiche démodée pourrait laisser penser que Ne vous retournez pas a très mal vieilli. Sans doute l’esthétique marronnasse des 70ies le dessert-il. Pour autant, ce film souvent cité dans les anthologies de cinéma se regarde encore volontiers.

Ne vous retournez pas est l’adaptation d’une longue nouvelle de Daphné du Maurier, une romancière très souvent portée à l’écran (notamment par Hitchcock : La Taverne de la Jamaïque, Rebecca, Les Oiseaux). Il s’agit d’un giallo, un film noir qui tire vers le cinéma d’horreur et le surnaturel, un genre qui connaissait à l’époque en Italie son âge d’or.

Tout le film est habité par un lourd mystère. John est hanté par des visions dont le sens ne s’éclairera qu’avec le dernier plan Mais si Ne vous retournez pas fit scandale à sa sortie, c’est à cause de la longue scène d’amour entre ses deux héros. Elle était pour l’époque très crue et fut coupée par la BBC à sa première rediffusion à la télé… même si elle peut paraître aujourd’hui bien anodine. Pour la première fois un cunnilingus y était suggéré. Son montage la rend très originale : on y voit en plans séquencés les deux amants se déshabiller, s’aimer et se rhabiller pour se préparer à se rendre au dîner auquel ils sont conviés. Si la description que j’essaie d’en faire n’est pas claire, la solution s’impose : courir voir ce film !

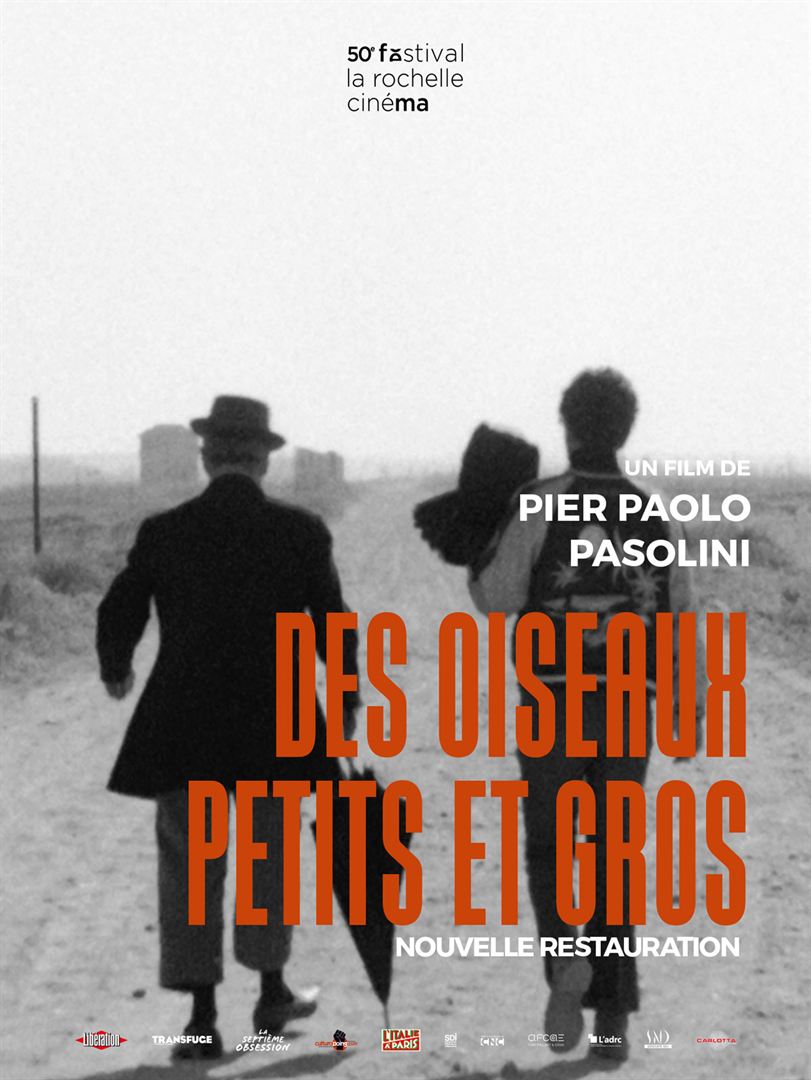

Toto et son fils Ninetto marchent dans la campagne. Un corbeau très bavard les rejoint qui leur assène des leçons de morale politique et religieuse. Il les projette notamment au douzième siècle où Toto et Ninetto sont des disciples auxquels Saint-François d’Assise a confié le soin d’évangéliser faucons et moineaux. Revenus à notre époque, Toto et Ninetto font diverses rencontres : des fermiers qui n’ont pas les moyens de payer leur loyer, une famille de grands bourgeois, des forains qui circulent en Cadillac, une prostituée….

Toto et son fils Ninetto marchent dans la campagne. Un corbeau très bavard les rejoint qui leur assène des leçons de morale politique et religieuse. Il les projette notamment au douzième siècle où Toto et Ninetto sont des disciples auxquels Saint-François d’Assise a confié le soin d’évangéliser faucons et moineaux. Revenus à notre époque, Toto et Ninetto font diverses rencontres : des fermiers qui n’ont pas les moyens de payer leur loyer, une famille de grands bourgeois, des forains qui circulent en Cadillac, une prostituée…. Juliette (Brigitte Bardot), une jeune femme libre et sensuelle, excite le désir des hommes : Carradine (Curd Jurgens), un riche entrepreneur, Antoine (Christian Marquand) dont elle est amoureuse et Michel (Jean-Louis Trintignant), le frère d’Antoine, qu’elle accepte d’épouser sans l’aimer pour s’émanciper de ses tuteurs qui veulent la renvoyer à l’orphelinat.

Juliette (Brigitte Bardot), une jeune femme libre et sensuelle, excite le désir des hommes : Carradine (Curd Jurgens), un riche entrepreneur, Antoine (Christian Marquand) dont elle est amoureuse et Michel (Jean-Louis Trintignant), le frère d’Antoine, qu’elle accepte d’épouser sans l’aimer pour s’émanciper de ses tuteurs qui veulent la renvoyer à l’orphelinat. Albert (Jean-Pierre Darroussin) est un papa poule qui, depuis le divorce de sa femme, assume seul l’éducation de sa fille Jeanne (Anaïs Demoustier). Chaque été, pour parfaire son éducation, il lui fait visiter un pays d’Europe. Cette année, il a mis le cap sur la Suède et a loué une maison sur une île perdue au milieu de la Baltique.

Albert (Jean-Pierre Darroussin) est un papa poule qui, depuis le divorce de sa femme, assume seul l’éducation de sa fille Jeanne (Anaïs Demoustier). Chaque été, pour parfaire son éducation, il lui fait visiter un pays d’Europe. Cette année, il a mis le cap sur la Suède et a loué une maison sur une île perdue au milieu de la Baltique. Un éminent chirurgien spécialiste des greffes de peau, le professeur Génessier (Pierre Brasseur) a décidé de donner à sa fille (Edith Scob), défigurée après un grave accident de voiture, un nouveau visage. Dans le laboratoire secret de sa clinique, installée en banlieue parisienne, il mène des expérimentations sur des chiens. Son assistante dévouée (Alida Valli) l’aide à kidnapper des jeunes femmes pour leur ôter leur visage et le greffer sur celui de sa fille, condamnée pour l’heure à vivre recluse dans la propriété et à se cacher derrière un masque. Mais les greffes échouent les unes après les autres.

Un éminent chirurgien spécialiste des greffes de peau, le professeur Génessier (Pierre Brasseur) a décidé de donner à sa fille (Edith Scob), défigurée après un grave accident de voiture, un nouveau visage. Dans le laboratoire secret de sa clinique, installée en banlieue parisienne, il mène des expérimentations sur des chiens. Son assistante dévouée (Alida Valli) l’aide à kidnapper des jeunes femmes pour leur ôter leur visage et le greffer sur celui de sa fille, condamnée pour l’heure à vivre recluse dans la propriété et à se cacher derrière un masque. Mais les greffes échouent les unes après les autres. Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon).

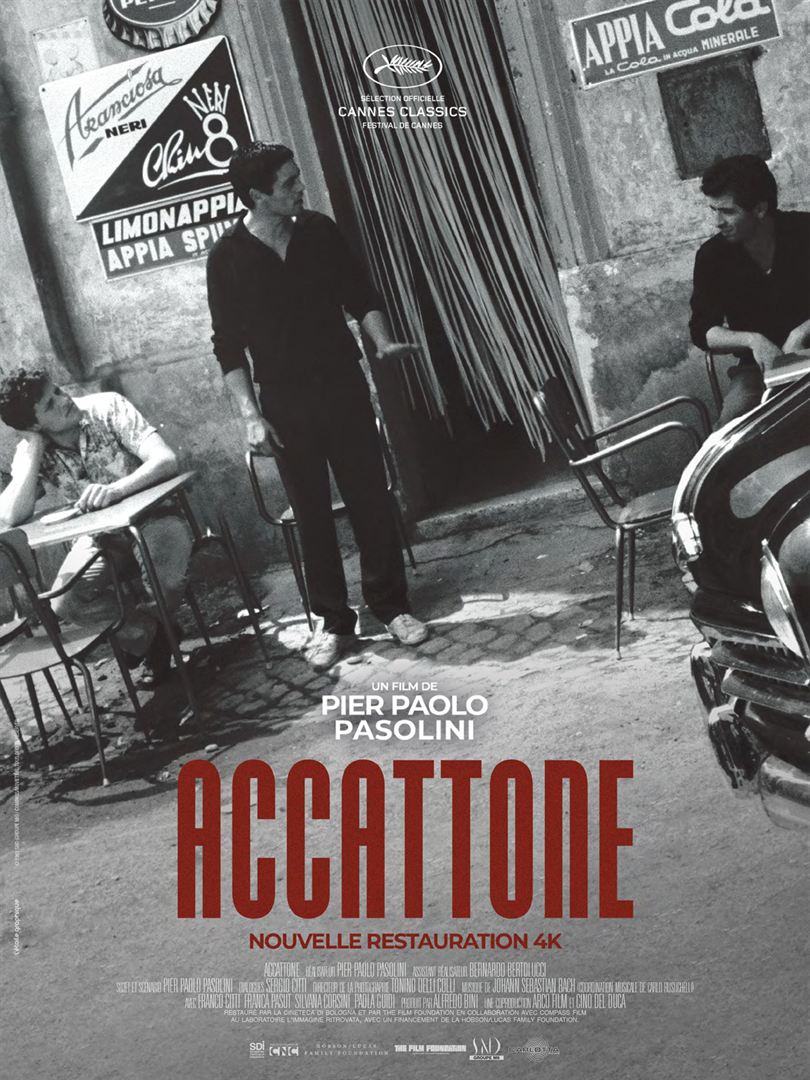

Lisa (Anna Paquin) est une adolescente new-yorkaise scolarisée dans un établissement huppé de l’Upper West Side. Ses parents sont divorcés : son père est parti s’installer en Californie avec sa nouvelle compagne ; Lisa est restée à New-York avec son petit frère et sa mère (J. Smith-Cameron), une comédienne à succès que courtise un riche Colombien (Jean Reno). Son instabilité émotionnelle l’a conduite à multiplier les aventures : avec un camarade de lycée, puis avec son professeur de mathématiques (Matt Damon). Vittorio est un proxénète qui mène une vie désœuvrée dans une banlieue pauvre de Rome. Surnommé par ses amis Accattone (le mendiant, le vagabond, le parasite), il vit aux crochets de Maddalena, qui se prostitue pour lui. Lorsque Maddalena est envoyée en prison, privant Accattone de tout revenu, le jeune homme renonce à exercer un travail honnête. Il débauche Stella, une jeune fille innocente, et la met sur le trottoir.

Vittorio est un proxénète qui mène une vie désœuvrée dans une banlieue pauvre de Rome. Surnommé par ses amis Accattone (le mendiant, le vagabond, le parasite), il vit aux crochets de Maddalena, qui se prostitue pour lui. Lorsque Maddalena est envoyée en prison, privant Accattone de tout revenu, le jeune homme renonce à exercer un travail honnête. Il débauche Stella, une jeune fille innocente, et la met sur le trottoir. Alexandre (Jean-Pierre Léaud) est un dandy parisien. Il vit aux crochets de Marie (Bernadette Laffont) qui l’héberge et l’entretient. Tandis qu’il essaie sans succès de reconquérir Gilberte (Nathalie Weingarten), une jeune enseignante qui l’a quitté pour se marier, il fait la rencontre de Veronika (Françoise Lebrun), une infirmière qui ne se cache pas de mener une vie sexuelle libérée. S’ébauche entre Alexandre, Marie et Veronika un ménage à trois.

Alexandre (Jean-Pierre Léaud) est un dandy parisien. Il vit aux crochets de Marie (Bernadette Laffont) qui l’héberge et l’entretient. Tandis qu’il essaie sans succès de reconquérir Gilberte (Nathalie Weingarten), une jeune enseignante qui l’a quitté pour se marier, il fait la rencontre de Veronika (Françoise Lebrun), une infirmière qui ne se cache pas de mener une vie sexuelle libérée. S’ébauche entre Alexandre, Marie et Veronika un ménage à trois. Scott Hastings (Paul Mercurio) est un danseur de salon qui, depuis son enfance, poussé par une mère tyrannique, elle-même professeure de danse et ancienne professionnelle, rêve de remporter le plus prestigieux concours : le Pan-Pacific. Mais, le carcan étriqué des règles de la discipline l’étouffe. Il brûle de le faire éclater avec des chorégraphies inédites. Effrayée par tant d’audace, sa partenaire le quitte. Il faut d’urgence en trouver à Scott une nouvelle. C’est le moment que choisit Fran (Tara Morice), une jeune femme sans grâce cachée derrière d’immenses lunettes difformes, pour lui faire des avances. Son père, immigré espagnol, s’avère être un exceptionnel danseur qui entraîne le couple en vue de la compétition, sans souci du règlement.

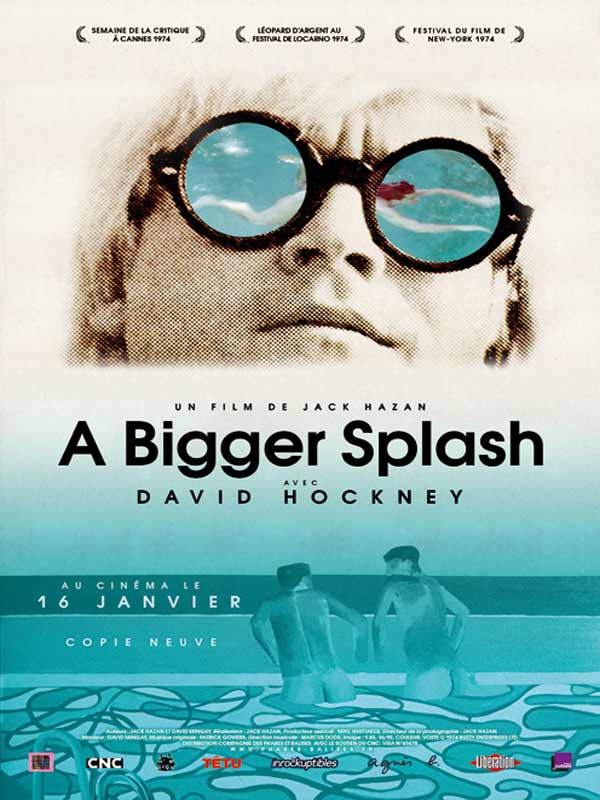

Scott Hastings (Paul Mercurio) est un danseur de salon qui, depuis son enfance, poussé par une mère tyrannique, elle-même professeure de danse et ancienne professionnelle, rêve de remporter le plus prestigieux concours : le Pan-Pacific. Mais, le carcan étriqué des règles de la discipline l’étouffe. Il brûle de le faire éclater avec des chorégraphies inédites. Effrayée par tant d’audace, sa partenaire le quitte. Il faut d’urgence en trouver à Scott une nouvelle. C’est le moment que choisit Fran (Tara Morice), une jeune femme sans grâce cachée derrière d’immenses lunettes difformes, pour lui faire des avances. Son père, immigré espagnol, s’avère être un exceptionnel danseur qui entraîne le couple en vue de la compétition, sans souci du règlement. En 1974, au faîte de sa gloire, David Hockney fait réaliser par son ami Jack Hazan un film-documentaire où il joue entouré de ses proches. Son fil rouge sera la fin de sa liaison avec son modèle, Peter Schlesinger, et la réalisation (en fait quelques années plus tôt en 1967) de la toile qui l’a rendu célèbre A Bigger Splash.

En 1974, au faîte de sa gloire, David Hockney fait réaliser par son ami Jack Hazan un film-documentaire où il joue entouré de ses proches. Son fil rouge sera la fin de sa liaison avec son modèle, Peter Schlesinger, et la réalisation (en fait quelques années plus tôt en 1967) de la toile qui l’a rendu célèbre A Bigger Splash.