L’Ukraine au temps de la collectivisation. Le monde ancien meurt ; un nouveau lève. Un vieux paysan encore voûté sur sa charrue s’inquiète des changements en cours. Mais son fils Vassili déborde d’enthousiasme. Avec la collectivisation viendra la mécanisation symbolisée par ce tracteur qui arrive sous les applaudissements des paysans et qui facilitera la récolte. Vassili exulte et partage sa joie avec Natalka sa fiancée.

L’Ukraine au temps de la collectivisation. Le monde ancien meurt ; un nouveau lève. Un vieux paysan encore voûté sur sa charrue s’inquiète des changements en cours. Mais son fils Vassili déborde d’enthousiasme. Avec la collectivisation viendra la mécanisation symbolisée par ce tracteur qui arrive sous les applaudissements des paysans et qui facilitera la récolte. Vassili exulte et partage sa joie avec Natalka sa fiancée.

Mais les évolutions en cours ne sont pas du goût de tous. Khoma, le fils du koulak, hostile à la collectivisation et jaloux de Vassili, le tue d’une balle. Le père de Vassili refuse que son fils soit enterré selon le rite orthodoxe. C’est une foule silencieuse qui accompagne la dépouille du jeune kolkhozien tandis que Khoma, devenu fou, confesse son crime.

La Terre d’Alexandre Dovjenko est un film d’anthologie. « Le plus beau film du monde » annonce Bach films, avec un brin d’exagération, sur la jaquette du DVD. C’est que La Terre marque l’apogée du cinéma muet soviétique, dans la lignée des grands films de Eisenstein (Le Cuirassé Potemkine, Octobre) qui en ont éclipsé la mémoire.

La Terre est bien sûr une œuvre de propagande qui ne recule devant aucune outrance. Vassili incarne jusqu’à la caricature l’énergie et l’enthousiasme des jeunes forces révolutionnaires qui réussit à convaincre son vieux père des avantages de la modernisation là où le vieux pope reste prisonnier de son obscurantisme. Khoma au contraire est l’archétype du koulak aigri et revanchard dont même la Pravda, dans sa critique de l’époque, avait pointé du doigt le manichéisme. On ne peut aujourd’hui regarder cette ode à la collectivisation sans avoir à l’esprit l’effroyable famine qu’elle allait provoquer en Ukraine deux ans plus tard.

Pour autant, si on fait litière de cet encombrant arrière-plan propagandiste, si on accepte les conventions et les lourdeurs du muet, aujourd’hui irrémédiablement passées de mode, si on n’est pas rebuté par l’état catastrophique de l’image qui a pourtant été restaurée au début des 70ies par Mosfilm, on ne peut que se laisser emporter par l’énergie panthéiste, par la virtuosité sensuelle qui se dégage de La Terre.

L’inspecteur Takabe enquête sur une série de meurtres présentant entre eux d’étranges coïncidences. Les victimes sauvagement assassinées portent toutes la même blessure en forme de croix cisaillée sur leur cou. Les assassins avouent tour à tour leurs crimes sans parvenir à en rassembler le souvenir ni à en expliquer la raison. Très vite, l’enquête conduit Takabe sur les traces de Mayima, un étudiant en médecine amnésique ou feignant de l’être, doté de mystérieux dons de mesmérisme.

L’inspecteur Takabe enquête sur une série de meurtres présentant entre eux d’étranges coïncidences. Les victimes sauvagement assassinées portent toutes la même blessure en forme de croix cisaillée sur leur cou. Les assassins avouent tour à tour leurs crimes sans parvenir à en rassembler le souvenir ni à en expliquer la raison. Très vite, l’enquête conduit Takabe sur les traces de Mayima, un étudiant en médecine amnésique ou feignant de l’être, doté de mystérieux dons de mesmérisme. Le docteur Emil Hobbes a inventé un parasite qui lève les inhibitions sexuelles des personnes auxquelles il est inoculé. Mais le docteur constate sur la jeune femme qu’il a utilisée comme cobaye la réaction monstrueuse qu’il a suscitée. Horrifié par son invention, il assassine la jeune femme, brûle à l’acide les parasites et se donne la mort. Mais le mal est fait : le parasite s’est déjà répandu dans un immeuble de luxe en périphérie de Montréal désinhibant les appétits sexuels de ses habitants et y provoquant une monstrueuse orgie.

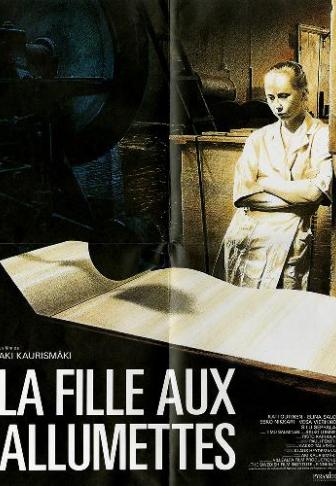

Le docteur Emil Hobbes a inventé un parasite qui lève les inhibitions sexuelles des personnes auxquelles il est inoculé. Mais le docteur constate sur la jeune femme qu’il a utilisée comme cobaye la réaction monstrueuse qu’il a suscitée. Horrifié par son invention, il assassine la jeune femme, brûle à l’acide les parasites et se donne la mort. Mais le mal est fait : le parasite s’est déjà répandu dans un immeuble de luxe en périphérie de Montréal désinhibant les appétits sexuels de ses habitants et y provoquant une monstrueuse orgie. Iris (Kati Outinen) travaille dans une fabrique d’allumettes à Helsinki. Elle verse tout son salaire à sa mère et à son beau-père qui l’hébergent dans un deux pièces miteux de la cité ouvrière. Elle croit trouver l’amour auprès d’Arne qui la méprise et l’humilie. La vie d’Iris ne peut que verser dans la tragédie.

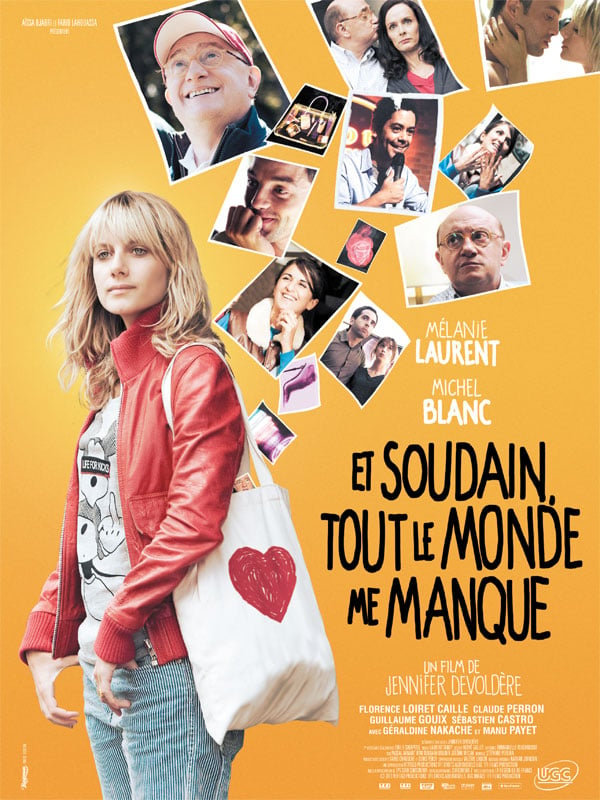

Iris (Kati Outinen) travaille dans une fabrique d’allumettes à Helsinki. Elle verse tout son salaire à sa mère et à son beau-père qui l’hébergent dans un deux pièces miteux de la cité ouvrière. Elle croit trouver l’amour auprès d’Arne qui la méprise et l’humilie. La vie d’Iris ne peut que verser dans la tragédie. Justine (Mélanie Laurent) a toujours eu des relations compliquées avec son père Eli (Michel Blanc). Elle lui reproche de ne pas s’être occupé d’elle quand elle était petite et, aujourd’hui, de faire à soixante ans passés avec sa nouvelle compagne (Claude Perron) un enfant.

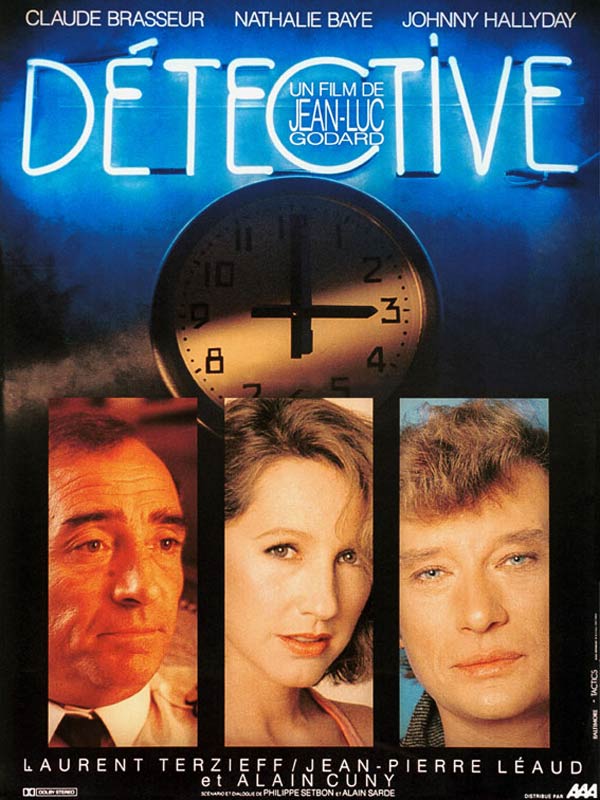

Justine (Mélanie Laurent) a toujours eu des relations compliquées avec son père Eli (Michel Blanc). Elle lui reproche de ne pas s’être occupé d’elle quand elle était petite et, aujourd’hui, de faire à soixante ans passés avec sa nouvelle compagne (Claude Perron) un enfant. Dans un hôtel de luxe qui donne sur la gare Saint-Lazare, un manager de boxe (Johnny Halliday) prépare le combat de son poulain. Il compte le truquer et rembourser la dette qu’il a contractée auprès d’Emile Chenal, un pilote de ligne (Claude Brasseur) qui est en train de divorcer de sa femme (Nathalie Baye). Mais un parrain de la mafia, aussi élégant que menaçant (Alain Cuny), lorgne aussi sur le magot. Pendant ce temps, deux policiers, Prospero (Laurent Terzieff) et Neveu (Jean-Pierre Laud) planquent sous les combles.

Dans un hôtel de luxe qui donne sur la gare Saint-Lazare, un manager de boxe (Johnny Halliday) prépare le combat de son poulain. Il compte le truquer et rembourser la dette qu’il a contractée auprès d’Emile Chenal, un pilote de ligne (Claude Brasseur) qui est en train de divorcer de sa femme (Nathalie Baye). Mais un parrain de la mafia, aussi élégant que menaçant (Alain Cuny), lorgne aussi sur le magot. Pendant ce temps, deux policiers, Prospero (Laurent Terzieff) et Neveu (Jean-Pierre Laud) planquent sous les combles. Itso et Georgi sont frères. Itso, l’aîné, a quitté l’appartement familial. Il a plongé dans la drogue et suit un traitement à la méthadone pour s’en sortir. Peintre doué, il tue son mal de vivre à force de médicaments et d’alcool. Georgi le cadet vit encore chez son père violent auprès d’une belle-mère vulgaire à laquelle il dénie toute autorité. En mal de transgression, il sèche le lycée et fréquente une bande de néo-nazis qui, un soir, agressent un couple de touristes turcs. Itso s’interpose, secourt les victimes et s’éprend de Isil, leur fille. Trouvera-t-il avec elle la voie de la rédemption ?

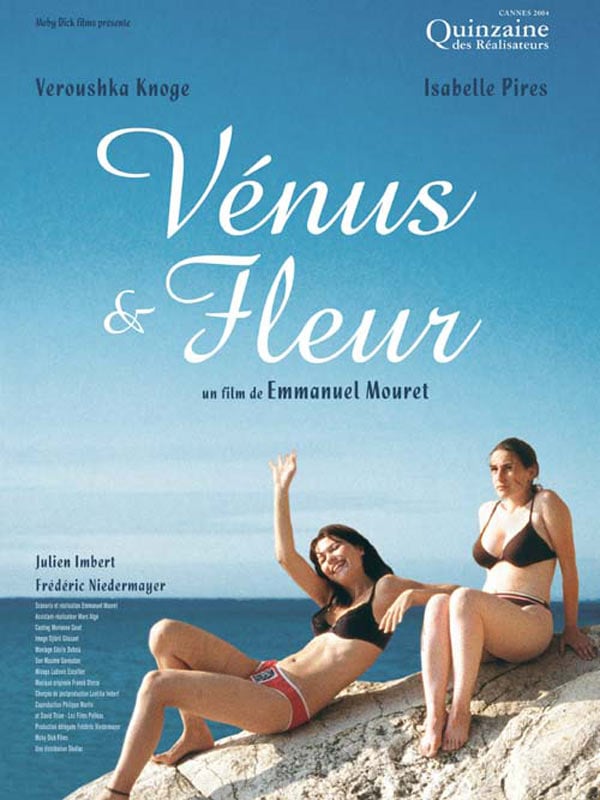

Itso et Georgi sont frères. Itso, l’aîné, a quitté l’appartement familial. Il a plongé dans la drogue et suit un traitement à la méthadone pour s’en sortir. Peintre doué, il tue son mal de vivre à force de médicaments et d’alcool. Georgi le cadet vit encore chez son père violent auprès d’une belle-mère vulgaire à laquelle il dénie toute autorité. En mal de transgression, il sèche le lycée et fréquente une bande de néo-nazis qui, un soir, agressent un couple de touristes turcs. Itso s’interpose, secourt les victimes et s’éprend de Isil, leur fille. Trouvera-t-il avec elle la voie de la rédemption ? Fleur (Isabelle Pirès) est une timide jeune femme venue passer quelques jours d’été à Marseille dans la villa que lui prêtent son oncle et sa tante. Elle y croise Vénus (Veroushka Knoge), une exubérante Russe, qui tombe amoureuse aussi vite qu’elle se lasse de ses amants successifs. Les deux jeunes femmes sympathisent et passent quelques jours ensemble à déambuler dans la cité phocéenne et à y faire des rencontres plus ou moins réussies.

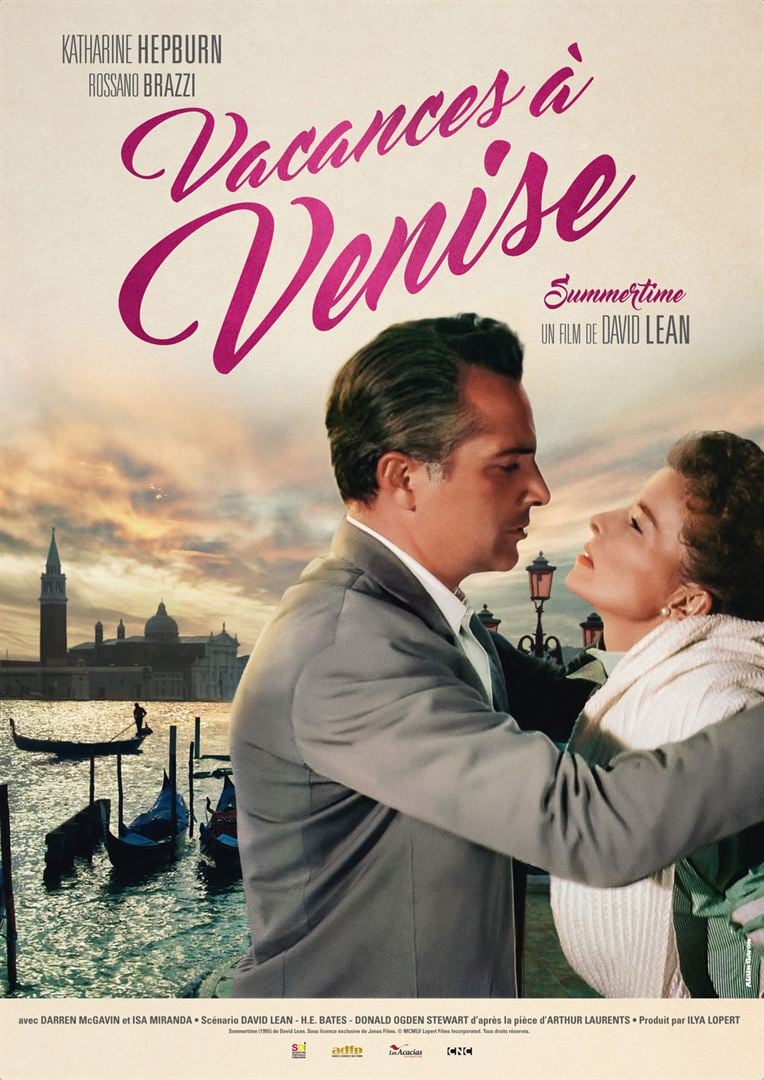

Fleur (Isabelle Pirès) est une timide jeune femme venue passer quelques jours d’été à Marseille dans la villa que lui prêtent son oncle et sa tante. Elle y croise Vénus (Veroushka Knoge), une exubérante Russe, qui tombe amoureuse aussi vite qu’elle se lasse de ses amants successifs. Les deux jeunes femmes sympathisent et passent quelques jours ensemble à déambuler dans la cité phocéenne et à y faire des rencontres plus ou moins réussies. Jane Hudson (Katharine Hepburn) passe seule des vacances à Venise. Le nez au vent, l’appareil photo en bandoulière, escortée du seul Mauro, un jeune Gavroche vénitien, Jane déambule dans la Cité des doges. Elle croise quelques compatriotes dans la pension de famille qui l’héberge : un couple de vieux touristes caricaturaux, un artiste infidèle et sa femme…

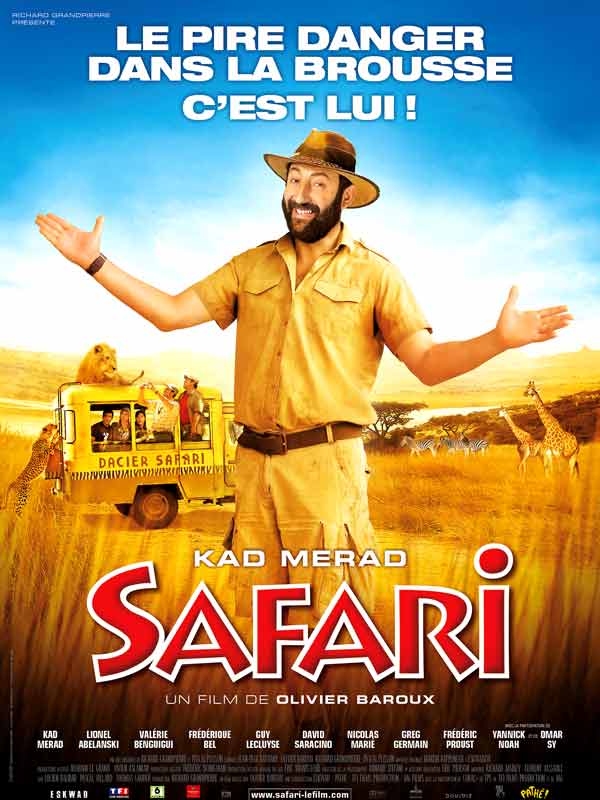

Jane Hudson (Katharine Hepburn) passe seule des vacances à Venise. Le nez au vent, l’appareil photo en bandoulière, escortée du seul Mauro, un jeune Gavroche vénitien, Jane déambule dans la Cité des doges. Elle croise quelques compatriotes dans la pension de famille qui l’héberge : un couple de vieux touristes caricaturaux, un artiste infidèle et sa femme… Pour rembourser une dette de jeu contractée auprès d’un dangereux mafieux sud-africain, Richard Dacier (Kad Merad), qui n’a pas remis les pieds dans la brousse depuis des années et a une peur bleue des bêtes fauves, doit cornaquer un groupe de cinq touristes français jusqu’à la frontière mozambicaine. Le safari sera riche en péripéties.

Pour rembourser une dette de jeu contractée auprès d’un dangereux mafieux sud-africain, Richard Dacier (Kad Merad), qui n’a pas remis les pieds dans la brousse depuis des années et a une peur bleue des bêtes fauves, doit cornaquer un groupe de cinq touristes français jusqu’à la frontière mozambicaine. Le safari sera riche en péripéties.