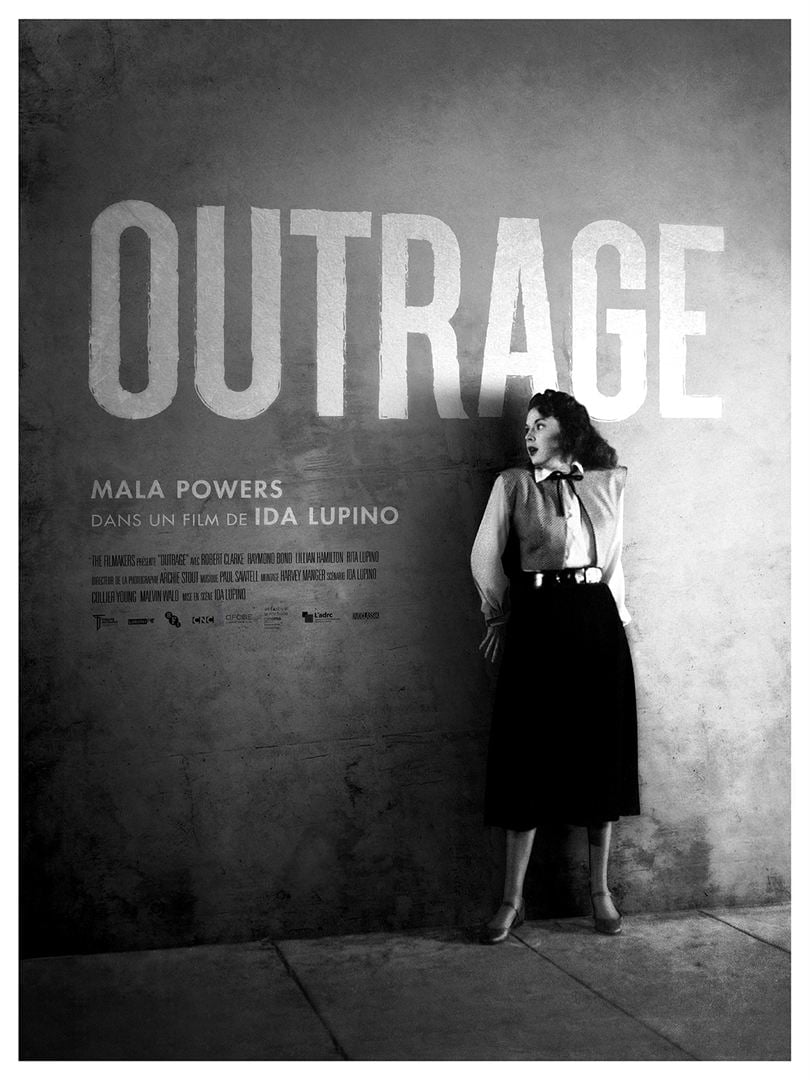

Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même.

Ann Walton (Mala Powers) est une jeune employée de bureau qui vit encore chez ses parents avant d’épouser son fiancé. Mais le viol dont elle est victime va avoir raison de son équilibre psychologique. Ne supportant pas la sollicitude de ses proches, elle prend soudainement la fuite. Sur le chemin de la Californie, elle est recueillie par un pasteur qui va lui redonner confiance en elle-même.

Hollywood dans les années quarante était un microcosme terriblement machiste. Ida Lupino, qui y avait acquis une certaine renommée pour ses rôles de femme fatale, y monta avec son mari une société de production et y signa plusieurs films à petit budget. Outrage, sorti en 1950, était son troisième et reste à ce jour le plus connu.

Il y est question, même si le mot n’est jamais prononcé (car la censure ne l’aurait pas permis), d’un viol et de ses répercussions. Le film, d’une inhabituelle brièveté (une heure et quinze minutes seulement) compte deux parties nettement séparées. La première se déroule dans la ville natale, innommée, d’Ann Walton. On la suit d’abord dans l’insouciance de ses activités quotidiennes. Puis, c’est la scène du viol, filmée de nuit, sans bien sûr ne rien montrer de l’acte lui-même mais en le laissant deviner avec les jeux d’ombres et de lumières qu’Hollywood affectionnait à l’époque. Et, dans un troisième temps, c’est l’impossible convalescence.

La seconde partie du film se déroule dans un cadre tout autre. Ann s’est enfuie de chez elle et a trouvé refuge dans une immense exploitation agricole qui produit et commerce des oranges. Aux perspectives urbaines et nocturnes de la première partie ont succédé les immenses espaces agrestes et ensoleillés de la seconde. On comprend à ce changement de décor que la guérison d’Ann est en bonne voie.

[Spoiler] Le film connaît un dernier rebondissement lorsque Ann agresse, lors d’une fête campagnarde, l’homme qui tentait de flirter avec elle, le laissant entre la vie et la mort. Le procès qui se déroule alors interroge la responsabilité pénale de la femme violée, qui revit sans cesse son agression et qui en combat le souvenir par le déploiement d’une violence sans retenue. Grâce au plaidoyer vibrant du pasteur qui la défend, le juge accepte de ne pas mettre Ann en prison mais de l’enjoindre à se soigner. À l’occasion du procès, le cas du violeur – qui vient d’être opportunément arrêté et s’avère avoir de lourds antécédents criminels – est lui aussi évoqué et les protagonistes s’accordent à considérer qu’il devrait lui aussi être soigné plutôt qu’incarcéré.

Pépite oubliée de l’âge d’or hollywoodien, Outrage de Ida Lupino louche du côté du film à thèse sacrifiant la crédibilité de son récit sur l’autel d’une cause d’une étonnante modernité pour un film de cette époque : la prise de conscience du traumatisme causé par une agression sexuelle.

Jerry et Lucy Warriner sont jeunes, beaux, follement riches. Ils mènent chacun de leur côté une vie très libre qui les conduit à se décider de se séparer. Le juge qui prononce leur divorce leur laisse toutefois quatre-vingt-dix jours pour se rétracter. Jerry et Lucy profitent de ce délai pour nouer des intrigues romantiques… et pour saboter celles de leur conjoint.

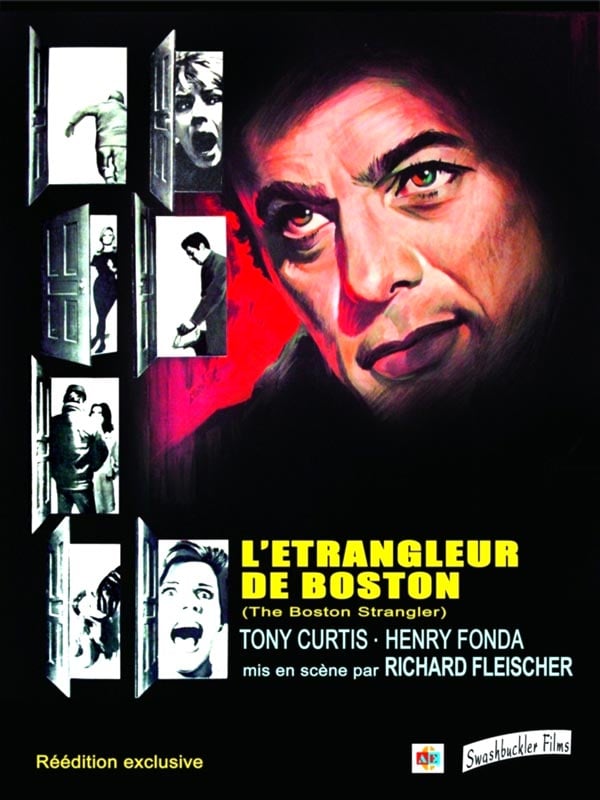

Jerry et Lucy Warriner sont jeunes, beaux, follement riches. Ils mènent chacun de leur côté une vie très libre qui les conduit à se décider de se séparer. Le juge qui prononce leur divorce leur laisse toutefois quatre-vingt-dix jours pour se rétracter. Jerry et Lucy profitent de ce délai pour nouer des intrigues romantiques… et pour saboter celles de leur conjoint. Dans les années soixante, la panique gagne Boston où sévit un tueur en série. Ses cibles : des femmes de tout âge, qu’il doit probablement séduire puisqu’aucune infraction n’est relevée à leur domicile, qu’il étrangle et qu’il viole post-mortem. Un bureau spécial est créé à la police et John Bottomly (Henry Fonda) s’en voit confier la tête.

Dans les années soixante, la panique gagne Boston où sévit un tueur en série. Ses cibles : des femmes de tout âge, qu’il doit probablement séduire puisqu’aucune infraction n’est relevée à leur domicile, qu’il étrangle et qu’il viole post-mortem. Un bureau spécial est créé à la police et John Bottomly (Henry Fonda) s’en voit confier la tête. Anne-Marie Stretter (Delphine Seyrig) est morte et enterrée aux Indes. Elle était l’épouse de l’ambassadeur de France. Un soir, lors d’une réception, le vice-consul de France à Lahore, sous le coup d’une mutation disciplinaire, lui avait crié son amour.

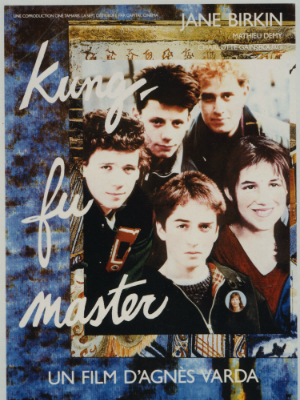

Anne-Marie Stretter (Delphine Seyrig) est morte et enterrée aux Indes. Elle était l’épouse de l’ambassadeur de France. Un soir, lors d’une réception, le vice-consul de France à Lahore, sous le coup d’une mutation disciplinaire, lui avait crié son amour. Séparée de son conjoint, Mary-Jane (Jane Birkin), la quarantaine, élève seule deux filles, la petite Lou (Lou Doillon) et Lucy (Charlotte Gainsbourg), une collégienne timide. À l’occasion de la boum organisée pour l’anniversaire de Lucy, Mary-Jane fait la connaissance de Julien (Matthieu Demy), un camarade de classe de Lucy. Le garçonnet l’émeut. Elle éprouve pour lui des sentiments troubles.

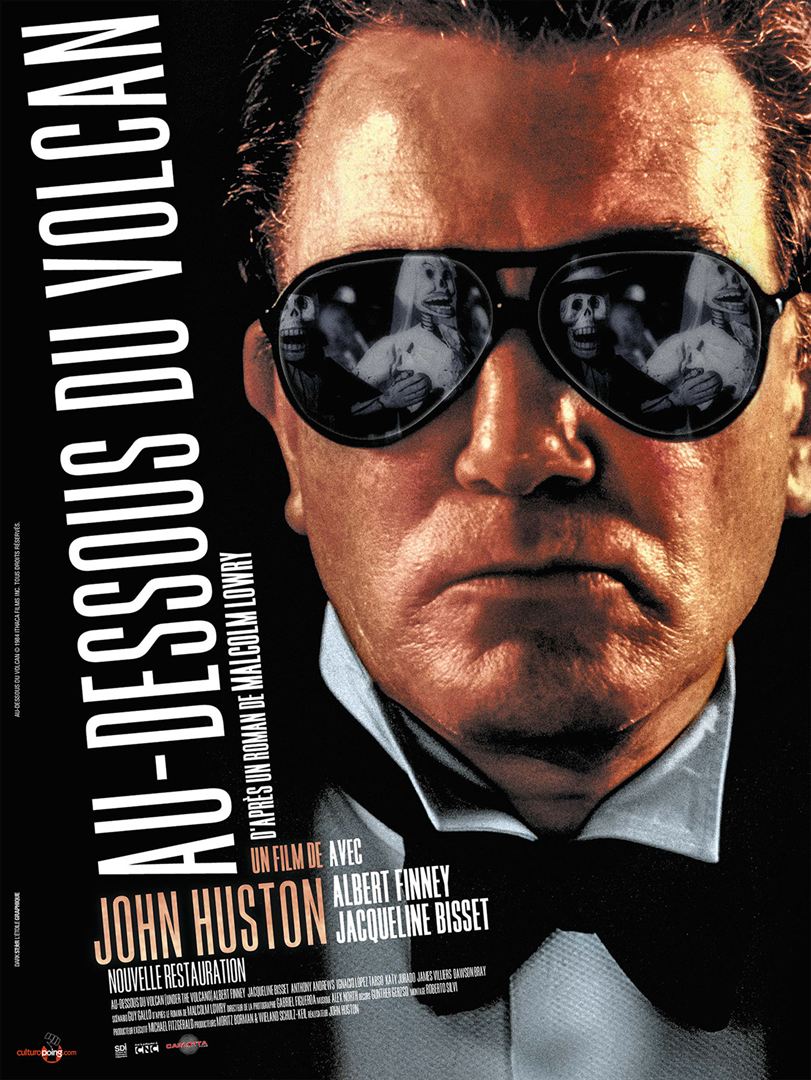

Séparée de son conjoint, Mary-Jane (Jane Birkin), la quarantaine, élève seule deux filles, la petite Lou (Lou Doillon) et Lucy (Charlotte Gainsbourg), une collégienne timide. À l’occasion de la boum organisée pour l’anniversaire de Lucy, Mary-Jane fait la connaissance de Julien (Matthieu Demy), un camarade de classe de Lucy. Le garçonnet l’émeut. Elle éprouve pour lui des sentiments troubles. L’action d’Au-dessous du volcan respecte l’unité de temps et de lieu. Elle se déroule le 2 novembre 1938, le Jour des morts, à Cuernavaca au Mexique. Elle a pour héros un consul britannique dont l’alcoolisme pathologique a causé la perte de sa charge. Geoffrey Firmin (Albert Finney) a sombré dans la boisson parce que sa femme Yvonne (Jacqueline Bisset) l’a quitté, parce qu’aussi il a vécu durant la Première guerre mondiale un traumatisme jamais cicatrisé.

L’action d’Au-dessous du volcan respecte l’unité de temps et de lieu. Elle se déroule le 2 novembre 1938, le Jour des morts, à Cuernavaca au Mexique. Elle a pour héros un consul britannique dont l’alcoolisme pathologique a causé la perte de sa charge. Geoffrey Firmin (Albert Finney) a sombré dans la boisson parce que sa femme Yvonne (Jacqueline Bisset) l’a quitté, parce qu’aussi il a vécu durant la Première guerre mondiale un traumatisme jamais cicatrisé. Daniel1 (Benoît Magimel) est le fils d’un gourou d’une secte minable proche du charlatanisme. À la mort de son père, il décide de partir à Lanzarote pour pénétrer une autre secte lancée dans un projet prométhéen de clonage de l’espèce humaine.

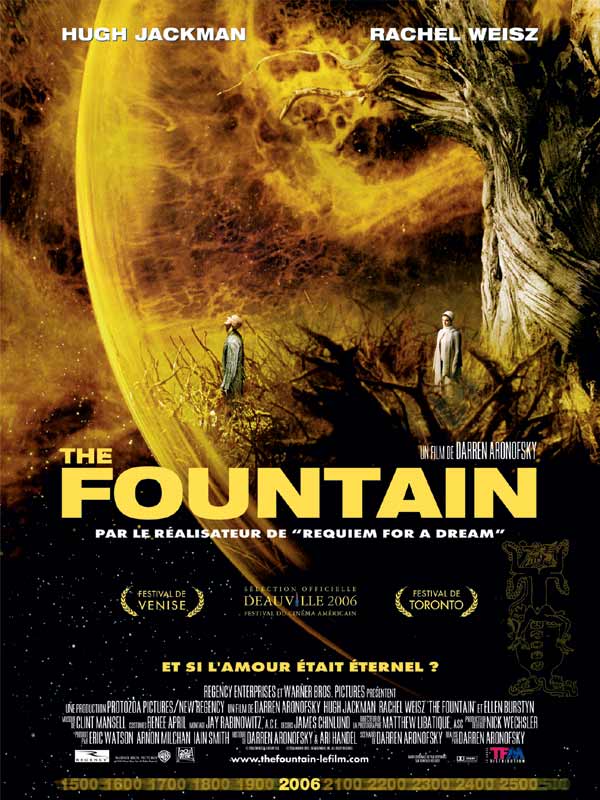

Daniel1 (Benoît Magimel) est le fils d’un gourou d’une secte minable proche du charlatanisme. À la mort de son père, il décide de partir à Lanzarote pour pénétrer une autre secte lancée dans un projet prométhéen de clonage de l’espèce humaine. Au XVIème siècle, un conquistador part aux Amériques à la recherche de la Fontaine de jouvence.

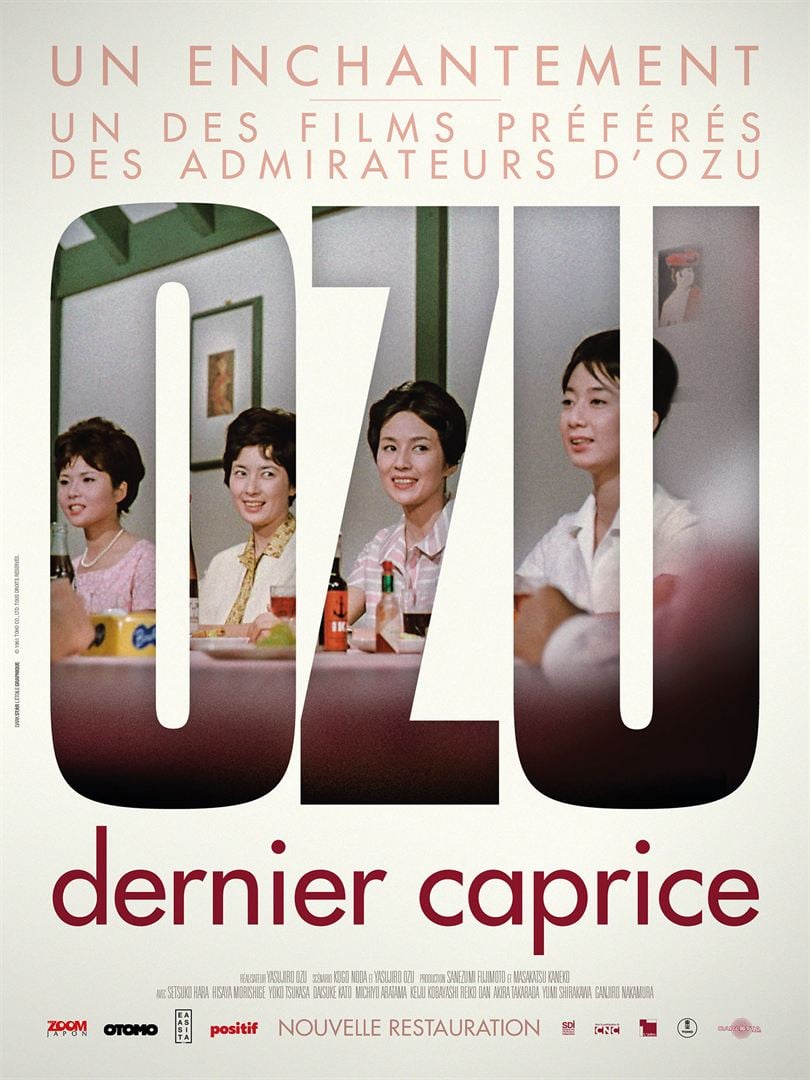

Au XVIème siècle, un conquistador part aux Amériques à la recherche de la Fontaine de jouvence. M. Kohayagawa dirige une petite brasserie à Osaka, menacée par la concurrence. Il a eu trois enfants. Son fils est mort laissant une veuve, Akiko, qui hésite à se remarier. Sa fille aînée, Fumiko, est mariée à Hisao, qui travaille dans la brasserie de son beau-père et s’inquiète de son devenir. Sa cadette, Noriko, est secrètement amoureuse d’un ancien collègue et refuse les partis qu’on lui propose.

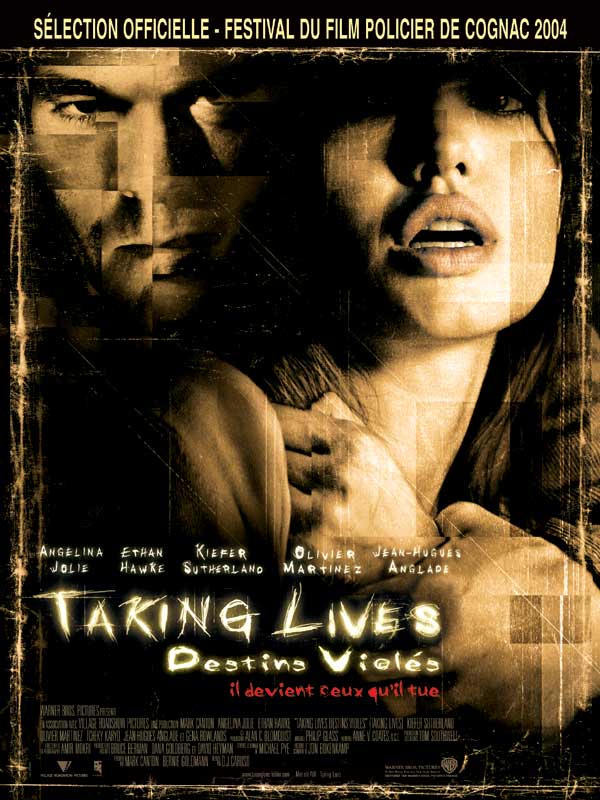

M. Kohayagawa dirige une petite brasserie à Osaka, menacée par la concurrence. Il a eu trois enfants. Son fils est mort laissant une veuve, Akiko, qui hésite à se remarier. Sa fille aînée, Fumiko, est mariée à Hisao, qui travaille dans la brasserie de son beau-père et s’inquiète de son devenir. Sa cadette, Noriko, est secrètement amoureuse d’un ancien collègue et refuse les partis qu’on lui propose. La police de Montréal traque sans succès un tueur en série. Elle fait appel à un agent spécial du FBI, Illeana Scott (Angelina Jolie), qui retrouve la trace de la mère de l’assassin (Gena Rowlands) et en établit le profil : depuis près de vingt ans, il tue ses victimes pour en subtiliser l’identité. Pour l’aider dans son enquête, Scott peut s’appuyer sur le témoin d’un crime (Ethan Hawke).

La police de Montréal traque sans succès un tueur en série. Elle fait appel à un agent spécial du FBI, Illeana Scott (Angelina Jolie), qui retrouve la trace de la mère de l’assassin (Gena Rowlands) et en établit le profil : depuis près de vingt ans, il tue ses victimes pour en subtiliser l’identité. Pour l’aider dans son enquête, Scott peut s’appuyer sur le témoin d’un crime (Ethan Hawke).