Un immense cinéma tombe en ruines. Il repasse Dragon Gate Inn, un vieux film de wuxia taïwanais devant deux de ses acteurs qui sont venus, sans se concerter, le revoir une ultime fois. La salle quasi vide ne compte qu’une poignée de spectateurs : un touriste japonais qui s’y est réfugié pour se protéger d’un orage, une belle de nuit qui croque bruyamment des cacahuètes, une ouvreuse boiteuse et un projectionniste.

Un immense cinéma tombe en ruines. Il repasse Dragon Gate Inn, un vieux film de wuxia taïwanais devant deux de ses acteurs qui sont venus, sans se concerter, le revoir une ultime fois. La salle quasi vide ne compte qu’une poignée de spectateurs : un touriste japonais qui s’y est réfugié pour se protéger d’un orage, une belle de nuit qui croque bruyamment des cacahuètes, une ouvreuse boiteuse et un projectionniste.

Tsai Ming-Liang est un des cinéastes emblématiques de la seconde vague taïwanaise. Abonné aux festivals (Vive l’amour reçoit le Lion d’or en 1994 à Venise, La Rivière l’Ours d’argent à Berlin en 1997, The Hole et Et là-bas quelle heure est-il ? sont sélectionnés à Cannes en 1998 et en 2001), il en est devenu l’ambassadeur avant de repasser au second plan.

Sorti en 2003, Goodbye, Dragon Inn est emblématique de son œuvre. C’est un film quasi muet dont l’histoire ne se comprend que par bribes. Il s’organise en longs plans fixes parfaitement composés. Les lumières sont particulièrement riches, qui rappellent In the Mood for Love, sorti quelques années plus tôt. Malheureusement, il n’en a pas la musique inoubliable.

On l’aura compris : Goodbye Dragon Inn, même s’il dure une heure vingt-deux seulement, est un film austère qui exige du cinéphile un certain masochisme. À cette condition, on pourra y trouver du plaisir. Sinon …

Joanna (Audrey Hepburn ) et Mark (Albert Finney) se sont rencontrés douze ans plus tôt lors d’un voyage sac à dos vers la Côte d’Azur. Ils se sont séduits, aimés, mariés et ont eu un enfant. Chaque année, ils reprennent le même chemin. Mais, comme d’ailleurs ils en avaient eu le pressentiment, leur couple subit de plein fouet l’usure du mariage. Se soldera-t-il par un inéluctable divorce ?

Joanna (Audrey Hepburn ) et Mark (Albert Finney) se sont rencontrés douze ans plus tôt lors d’un voyage sac à dos vers la Côte d’Azur. Ils se sont séduits, aimés, mariés et ont eu un enfant. Chaque année, ils reprennent le même chemin. Mais, comme d’ailleurs ils en avaient eu le pressentiment, leur couple subit de plein fouet l’usure du mariage. Se soldera-t-il par un inéluctable divorce ? Valérie et Stefan viennent de se marier. Sur le chemin de l’Angleterre où Stefan va présenter à sa famille sa jeune épouse, le couple s’arrête à Ostende dans un immense palace désert. Ils y sont rejoints par la mystérieuse comtesse Báthory (Delphine Seyrig) qu’accompagne son assistante Ilona.

Valérie et Stefan viennent de se marier. Sur le chemin de l’Angleterre où Stefan va présenter à sa famille sa jeune épouse, le couple s’arrête à Ostende dans un immense palace désert. Ils y sont rejoints par la mystérieuse comtesse Báthory (Delphine Seyrig) qu’accompagne son assistante Ilona. Max Baumstein (Michel Piccoli), le président unanimement respecté d’une ONG humanitaire, assassine de sang froid l’ambassadeur du Paraguay en France auquel il demandait la libération d’une prisonnière politique. Comparaissant en cour d’assises, il explique les motifs de son crime. Cinquante ans plus tôt, dans la France des années trente, le jeune Max, dont le père avait été tué par les S.A. à Berlin, était élevé par Elsa Wiener (Romy Schneider), exilée loin de son mari emprisonné à Berlin.

Max Baumstein (Michel Piccoli), le président unanimement respecté d’une ONG humanitaire, assassine de sang froid l’ambassadeur du Paraguay en France auquel il demandait la libération d’une prisonnière politique. Comparaissant en cour d’assises, il explique les motifs de son crime. Cinquante ans plus tôt, dans la France des années trente, le jeune Max, dont le père avait été tué par les S.A. à Berlin, était élevé par Elsa Wiener (Romy Schneider), exilée loin de son mari emprisonné à Berlin. La femme de Pierre Maury (Michel Piccoli) se consume dans la neurasthénie. Le mari de Lucienne Delamare (Stéphane Audran) est un député-maire d’une petite ville de province, imbu de lui-même quoiqu’impuissant. Pierre et Lucienne sont devenus amants et connaissent ensemble les extases que leur mariage décevant ne leur procure plus.

La femme de Pierre Maury (Michel Piccoli) se consume dans la neurasthénie. Le mari de Lucienne Delamare (Stéphane Audran) est un député-maire d’une petite ville de province, imbu de lui-même quoiqu’impuissant. Pierre et Lucienne sont devenus amants et connaissent ensemble les extases que leur mariage décevant ne leur procure plus. Ivan Cavalli (Leopoldo Trieste) vient d’épouser Wanda (Brunella Bovo). Il vient à Rome présenter sa jeune épouse à sa famille. Tandis qu’Ivan est obnubilé par le bon déroulement de leur séjour, Wanda a la tête ailleurs : elle a un rendez-vous avec Fernando Rivoli (Alberto Sordi), le héros du roman-photo « Le cheik blanc ». Alors qu’Ivan s’évertue à cacher à sa famille la trahison de son épouse, Wanda rejoindra le bel acteur qui s’avèrera n’être qu’un vulgaire dragueur.

Ivan Cavalli (Leopoldo Trieste) vient d’épouser Wanda (Brunella Bovo). Il vient à Rome présenter sa jeune épouse à sa famille. Tandis qu’Ivan est obnubilé par le bon déroulement de leur séjour, Wanda a la tête ailleurs : elle a un rendez-vous avec Fernando Rivoli (Alberto Sordi), le héros du roman-photo « Le cheik blanc ». Alors qu’Ivan s’évertue à cacher à sa famille la trahison de son épouse, Wanda rejoindra le bel acteur qui s’avèrera n’être qu’un vulgaire dragueur. À peine sorti du séminaire, un jeune prêtre (Gael Garcia Bernal) prend son premier ministère dans une petite ville mexicaine. Protégé par son évêque, il est placé sous la coupe du père Benito, un vieux prêtre expérimenté. Amaro découvre bientôt que Benito vit maritalement avec une paroissienne et qu’il utilise l’argent des narco-trafiquants pour construire un hôpital. Mais lui-même n’est pas irréprochable qui tombe sous le charme de la jeune Amelia. Pendant ce temps, un troisième prêtre, le père Natalio, acquis à la Théologie de la libération, mène une vie frugale dans les montagnes avec les paysans, qui l’expose aux critiques de sa hiérarchie.

À peine sorti du séminaire, un jeune prêtre (Gael Garcia Bernal) prend son premier ministère dans une petite ville mexicaine. Protégé par son évêque, il est placé sous la coupe du père Benito, un vieux prêtre expérimenté. Amaro découvre bientôt que Benito vit maritalement avec une paroissienne et qu’il utilise l’argent des narco-trafiquants pour construire un hôpital. Mais lui-même n’est pas irréprochable qui tombe sous le charme de la jeune Amelia. Pendant ce temps, un troisième prêtre, le père Natalio, acquis à la Théologie de la libération, mène une vie frugale dans les montagnes avec les paysans, qui l’expose aux critiques de sa hiérarchie. Une veuve dirige à Kyoto un okiya, une maison de plaisirs. Sa fille, partie vivre à Tokyo, est obligée d’en revenir après un chagrin d’amour. Un conflit de génération oppose les deux femmes qui tomberont sans le savoir amoureuses d’un même homme, le jeune médecin de l’okiya.

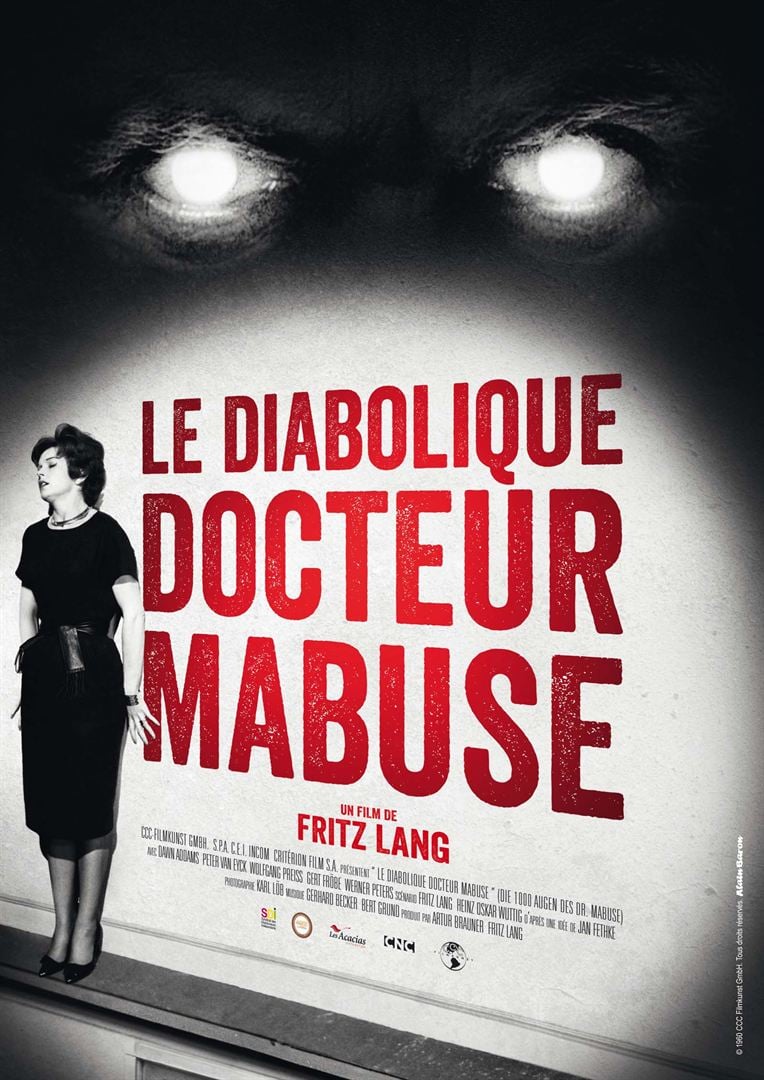

Une veuve dirige à Kyoto un okiya, une maison de plaisirs. Sa fille, partie vivre à Tokyo, est obligée d’en revenir après un chagrin d’amour. Un conflit de génération oppose les deux femmes qui tomberont sans le savoir amoureuses d’un même homme, le jeune médecin de l’okiya. Un journaliste est tué dans un taxi à Berlin. L’inspecteur Kras (Gert Fröbe) mène l’enquête grâce aux indications, pas toujours très claires, de Cornelius, un voyant aveugle. Ses indications le mènent à l’hôtel Luxor que les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avaient truffé de caméras. S’y trouvent un riche industriel américain, une femme dépressive poursuivie par son mari jaloux et un soi-disant agent d’assurances au comportement louche.

Un journaliste est tué dans un taxi à Berlin. L’inspecteur Kras (Gert Fröbe) mène l’enquête grâce aux indications, pas toujours très claires, de Cornelius, un voyant aveugle. Ses indications le mènent à l’hôtel Luxor que les Nazis pendant la Seconde Guerre mondiale avaient truffé de caméras. S’y trouvent un riche industriel américain, une femme dépressive poursuivie par son mari jaloux et un soi-disant agent d’assurances au comportement louche. Par leur intelligence et leur capacité de méditation, une population de géants pacifiques, les Draags, domine la planète Ygam. Ils en ont relégué les minuscules Oms, réduisant quelques uns au statut d’animal de compagnie, pourchassant les autres dans les franges les plus reculées de la planète.

Par leur intelligence et leur capacité de méditation, une population de géants pacifiques, les Draags, domine la planète Ygam. Ils en ont relégué les minuscules Oms, réduisant quelques uns au statut d’animal de compagnie, pourchassant les autres dans les franges les plus reculées de la planète.