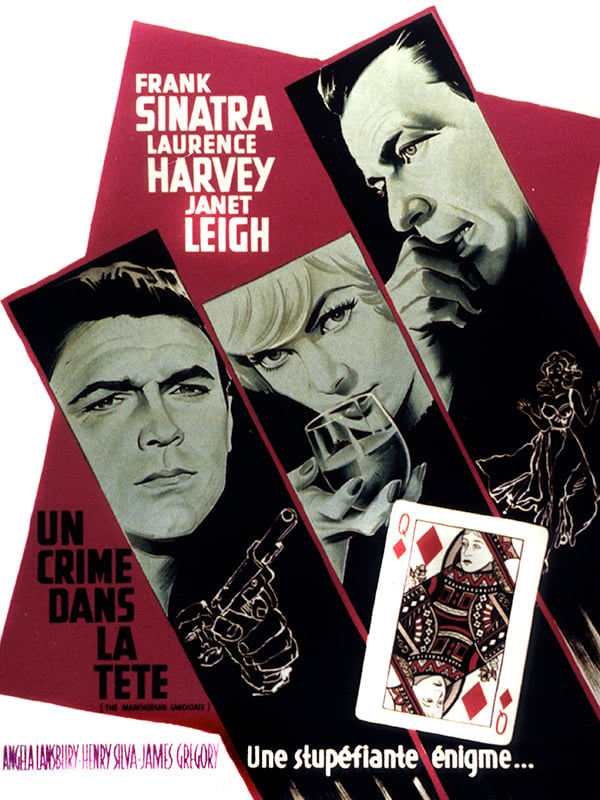

Le sergent Raymond Shaw (Laurence Harvey) reçoit la Medal of Honour à son retour de Corée. Mais le major Bennett Marco (Frank Sinatra) découvre que le sergent a, en fait, été victime d’un lavage de cerveau et est devenu la marionnette d’un complot communiste destiné à déstabiliser les États-Unis.

Le sergent Raymond Shaw (Laurence Harvey) reçoit la Medal of Honour à son retour de Corée. Mais le major Bennett Marco (Frank Sinatra) découvre que le sergent a, en fait, été victime d’un lavage de cerveau et est devenu la marionnette d’un complot communiste destiné à déstabiliser les États-Unis.

Un crime dans la tête est un film au destin étonnant. Il doit son existence à l’acharnement de Frank Sinatra qui, à l’époque, faisait la pluie et le beau temps à Hollywood et a convaincu les studios d’adapter le roman de Richard Condon. Mais il connut à sa sortie en 1962 un échec critique et public cinglant. Frank Sinatra en racheta les droits et la légende veut qu’il en ait interdit la diffusion après l’assassinat de JF Kennedy en novembre 1963. C’est seulement dans les années 70 que le film renoua avec le succès au point d’être devenu aujourd’hui une référence.

Frank Sinatra s’est réservé le rôle principal. Il a embauché Janet Leigh auréolée du succès de Psychose pour jouer celui de sa fiancée. Mais, dans le rôle de la mère du sergent Shaw, Angela Lansbury lui vole la vedette. En 2007, Newsweek la rangeait parmi les dix plus grands méchant(e)s de l’histoire du cinéma.

Un crime dans la tête manifeste un anticommunisme primaire. En même temps, il critique l’aile maccarthyste du parti républicain. Son intrigue n’est guère crédible. Il est difficile de croire au personnage de Yen Lo, avatar de Fu Manchu de Guerre froide, et au pouvoir hypnotique qu’il exerce sur le sergent Shaw. Mais les outrances du scénario loin de lui nuire renforcent le charme de ce film tellement daté qu’il en devient intemporel.

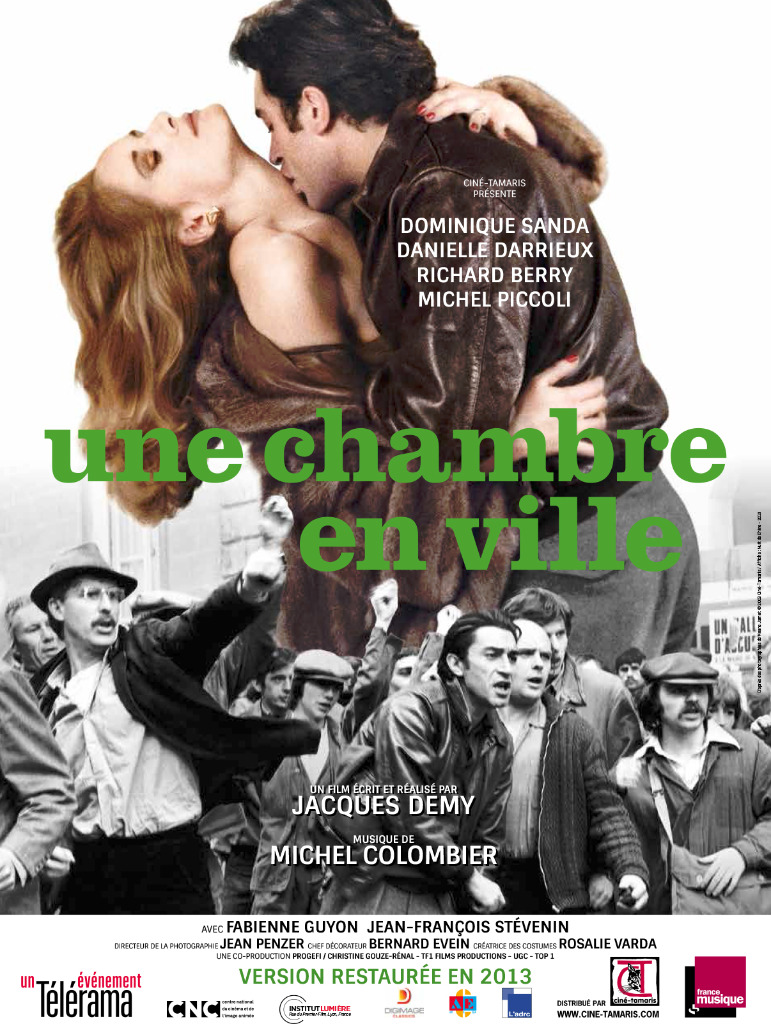

À Nantes en 1955, les amours tragiques d’un ouvrier gréviste avec la fille de sa logeuse.

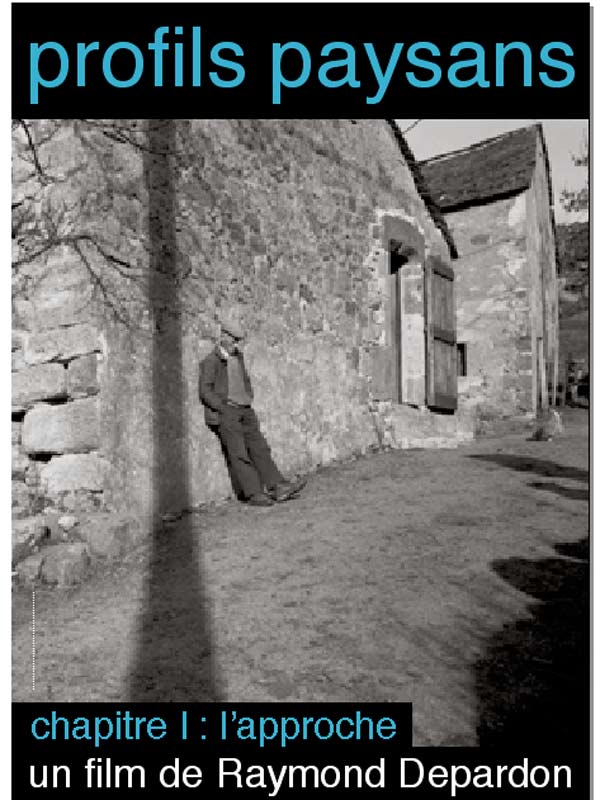

À Nantes en 1955, les amours tragiques d’un ouvrier gréviste avec la fille de sa logeuse. À quelques jours de la sortie de son nouveau film, 12 jours, les Trois Luxembourg programme une rétrospective Depardon. C’est l’occasion de voir ou de revoir les réalisations les plus célèbres de ce grand documentariste, qui filma le monde derrière son objectif avant de se recentrer depuis une quinzaine d’années sur la France.

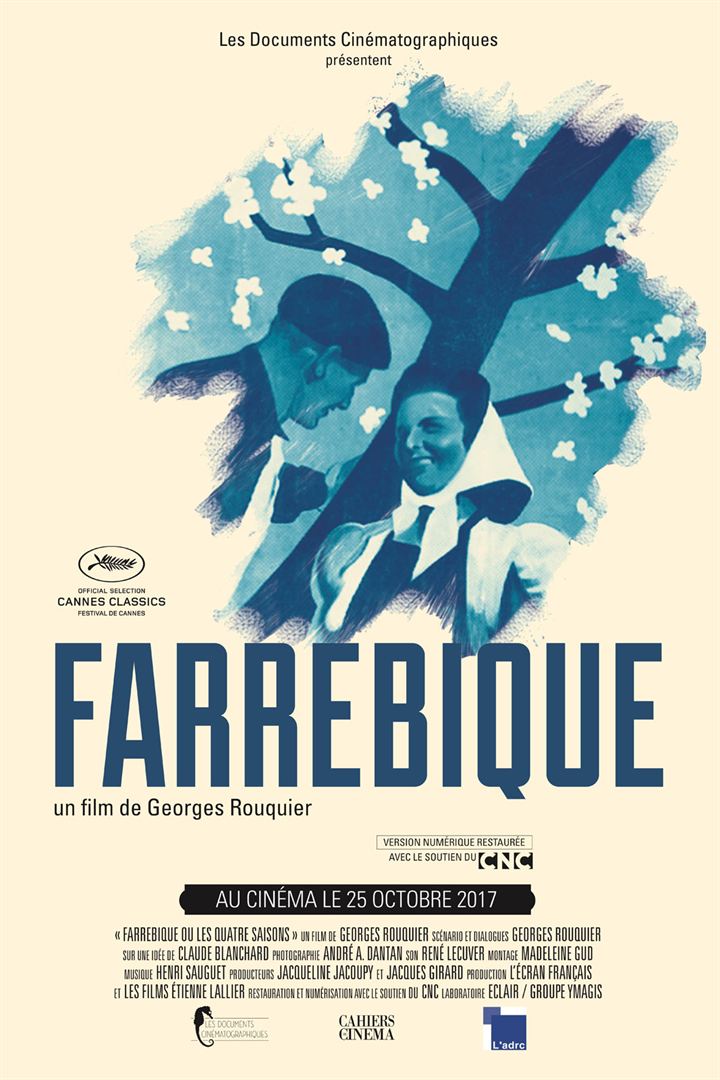

À quelques jours de la sortie de son nouveau film, 12 jours, les Trois Luxembourg programme une rétrospective Depardon. C’est l’occasion de voir ou de revoir les réalisations les plus célèbres de ce grand documentariste, qui filma le monde derrière son objectif avant de se recentrer depuis une quinzaine d’années sur la France. Farrebique est un hameau du Rouergue dans l’Aveyron à une trentaine de kilomètres de Rodez. À la ferme, le grand-père règne en maître. Ses deux fils l’assistent en attendant de lui succéder. L’aîné est marié et a déjà quatre enfants. Le cadet « fréquente » la fille du voisin.

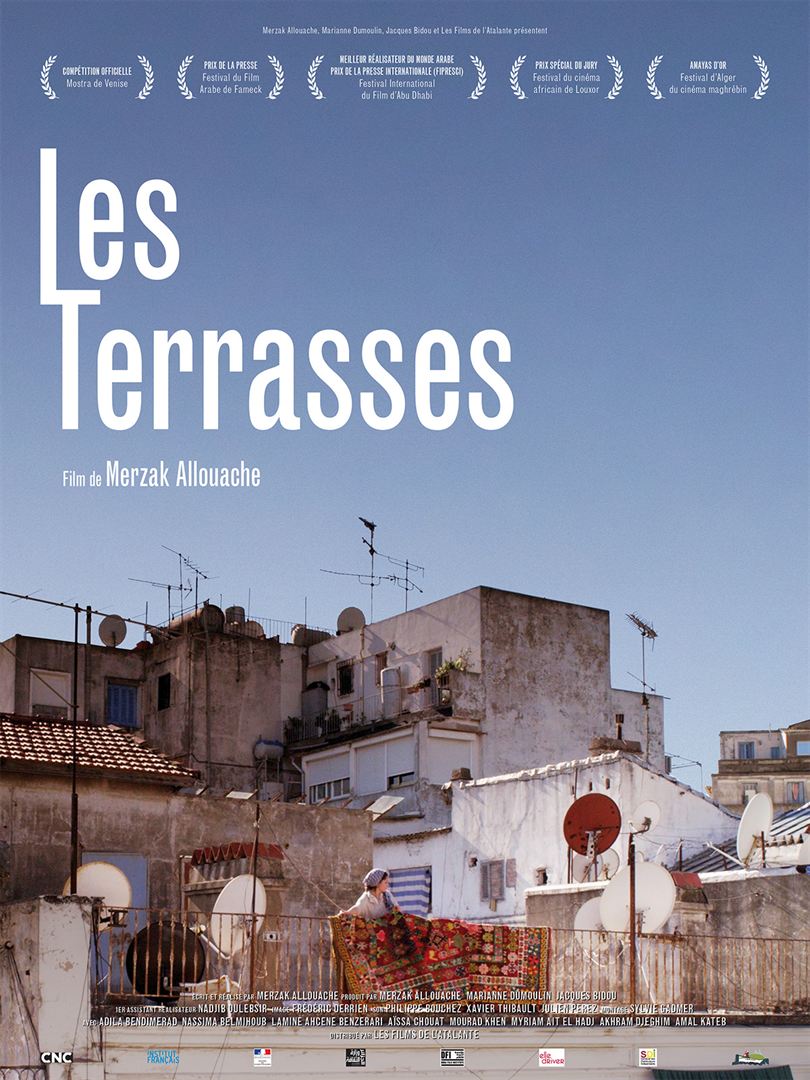

Farrebique est un hameau du Rouergue dans l’Aveyron à une trentaine de kilomètres de Rodez. À la ferme, le grand-père règne en maître. Ses deux fils l’assistent en attendant de lui succéder. L’aîné est marié et a déjà quatre enfants. Le cadet « fréquente » la fille du voisin. Merzak Allouache s’est fait connaître avec des comédies grand public : Chouchou (qui avait lancé Gad Elmaleh) ou Bab el Web (qui avait lancé Faudel). Le ressort de ces comédies pas toujours fines : traiter par l’humour les décalages culturelles entre la France et l’Algérie.

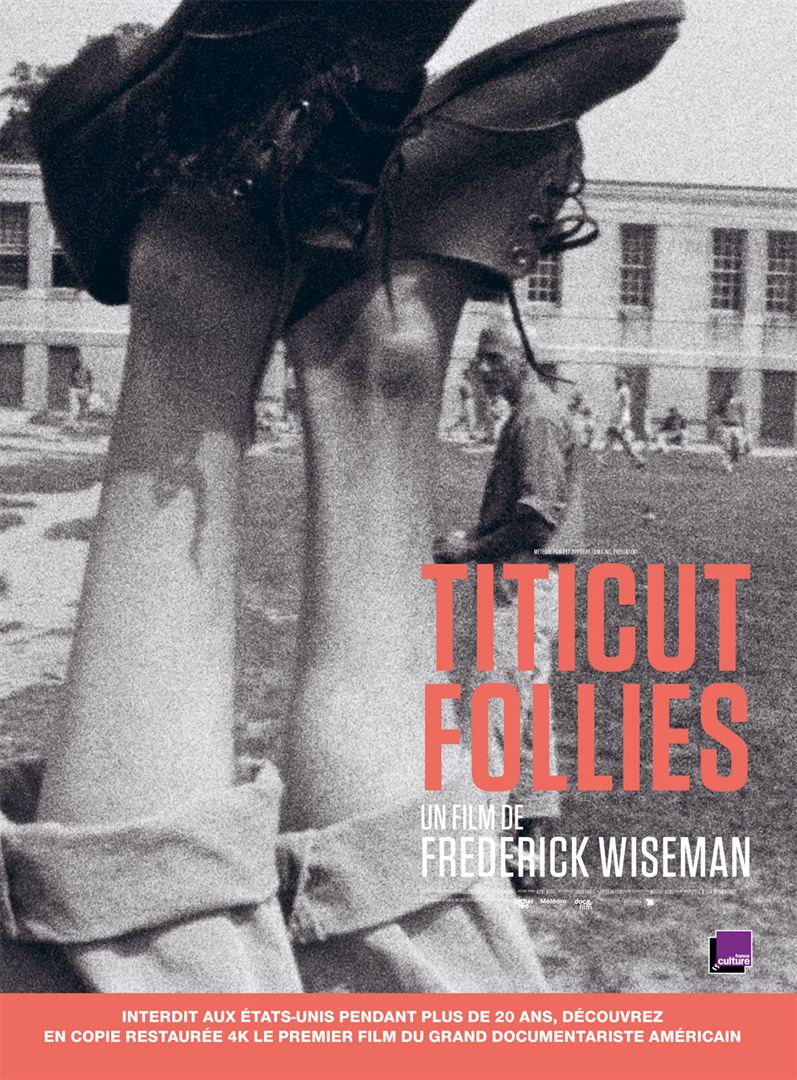

Merzak Allouache s’est fait connaître avec des comédies grand public : Chouchou (qui avait lancé Gad Elmaleh) ou Bab el Web (qui avait lancé Faudel). Le ressort de ces comédies pas toujours fines : traiter par l’humour les décalages culturelles entre la France et l’Algérie. Frederick Wiseman tourne en 1967 son tout premier documentaire, dans un noir et blanc granuleux, avec un son inaudible, dans le service psychiatrique d’un hôpital militaire. Il n’est pas encore le « pape du documentaire » mondialement reconnu, consacré en 2017 par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Mais, déjà, il a posé les règles dont il ne s’éloignera guère et auquel le documentaire contemporain a l’obligation de se conformer : montrer plus que démontrer en filmant sans commentaire, sans voix off, sans sous-titres.

Frederick Wiseman tourne en 1967 son tout premier documentaire, dans un noir et blanc granuleux, avec un son inaudible, dans le service psychiatrique d’un hôpital militaire. Il n’est pas encore le « pape du documentaire » mondialement reconnu, consacré en 2017 par un Oscar d’honneur pour l’ensemble de son œuvre. Mais, déjà, il a posé les règles dont il ne s’éloignera guère et auquel le documentaire contemporain a l’obligation de se conformer : montrer plus que démontrer en filmant sans commentaire, sans voix off, sans sous-titres. Bouleversant… mais…

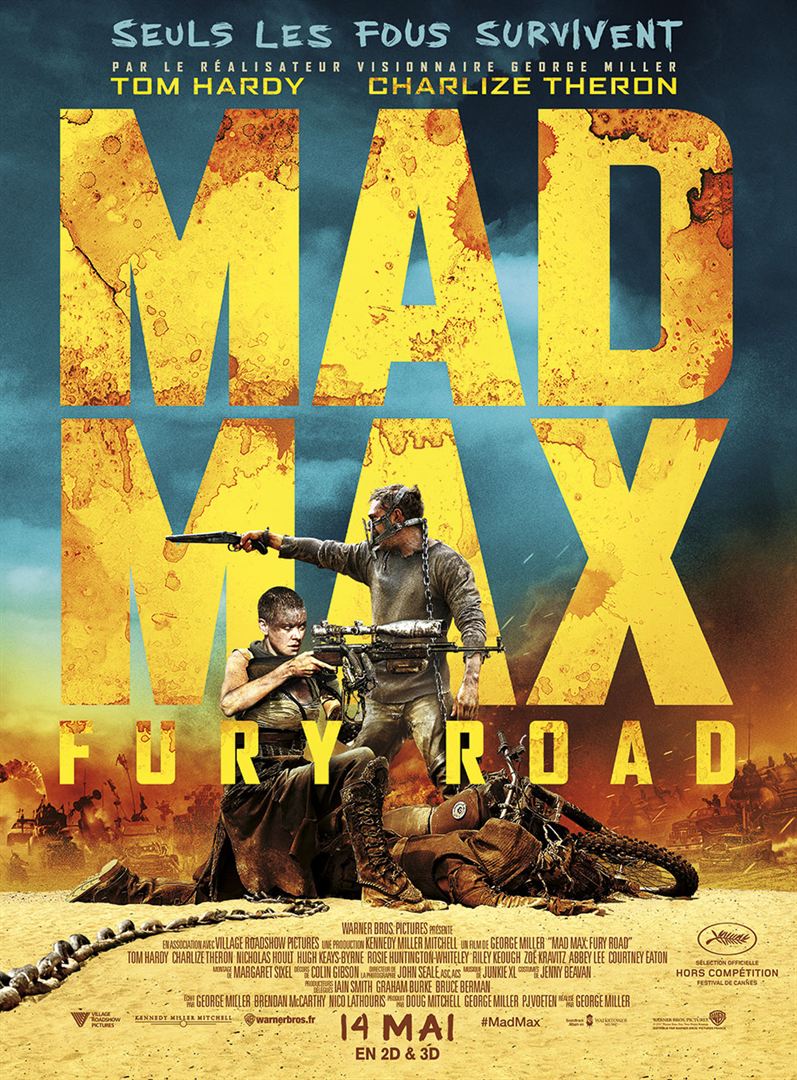

Bouleversant… mais… Après Mad Max (1979), Mad Max II – le défi (1981) et Mad Max – Au delà du dôme du tonnerre (1985), il a fallu attendre trente ans la sortie de Mad Max: Fury Road.

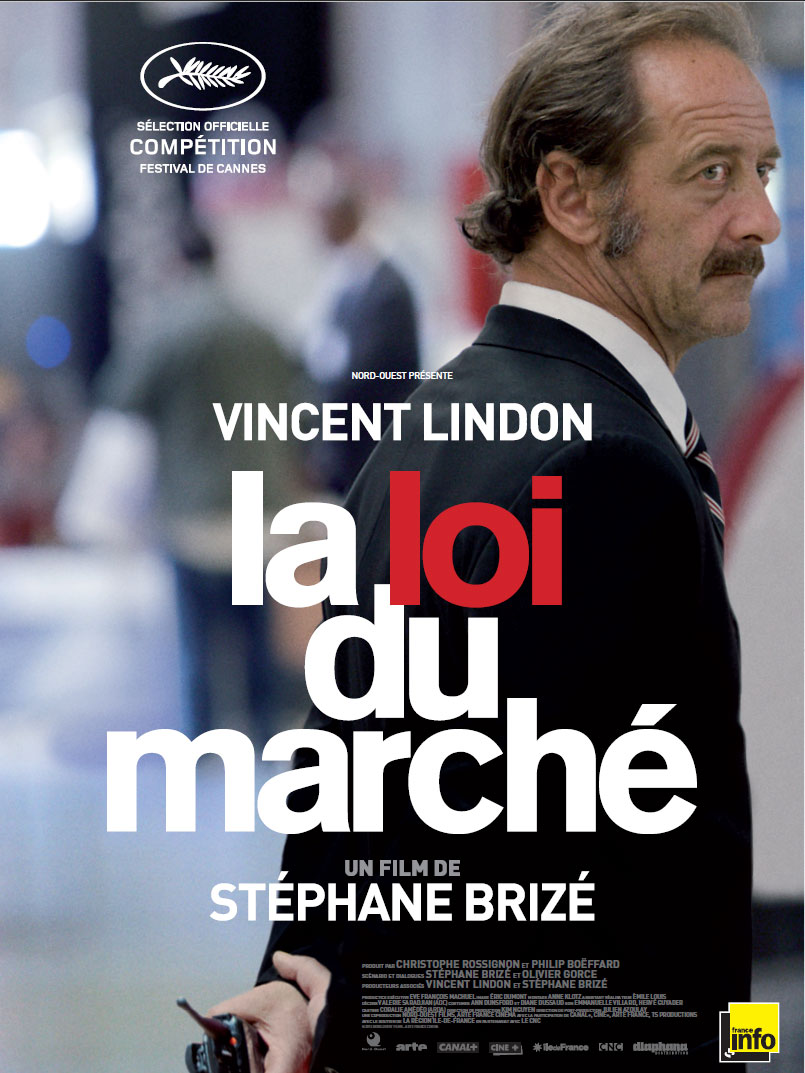

Après Mad Max (1979), Mad Max II – le défi (1981) et Mad Max – Au delà du dôme du tonnerre (1985), il a fallu attendre trente ans la sortie de Mad Max: Fury Road. On réagira différemment selon ses opinions politiques à La Loi du marché présenté à Cannes en 2015 et couronné par le César du meilleur film.

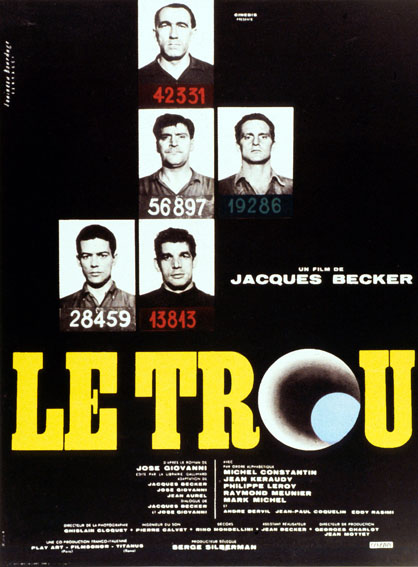

On réagira différemment selon ses opinions politiques à La Loi du marché présenté à Cannes en 2015 et couronné par le César du meilleur film. La Cinémathèque française a consacré le mois dernier une rétrospective à Jacques Becker. l’un des plus grands réalisateurs des années 50, il a laissé une œuvre hétéroclite : des films naturalistes (Goupi mains rouges, Casque d’or), des polars (Touchez pas au grisbi), des œuvres plus intimistes qui annoncent la Nouvelle vague (Rendez-vous de juillet, Rue de l’estrapade).

La Cinémathèque française a consacré le mois dernier une rétrospective à Jacques Becker. l’un des plus grands réalisateurs des années 50, il a laissé une œuvre hétéroclite : des films naturalistes (Goupi mains rouges, Casque d’or), des polars (Touchez pas au grisbi), des œuvres plus intimistes qui annoncent la Nouvelle vague (Rendez-vous de juillet, Rue de l’estrapade).