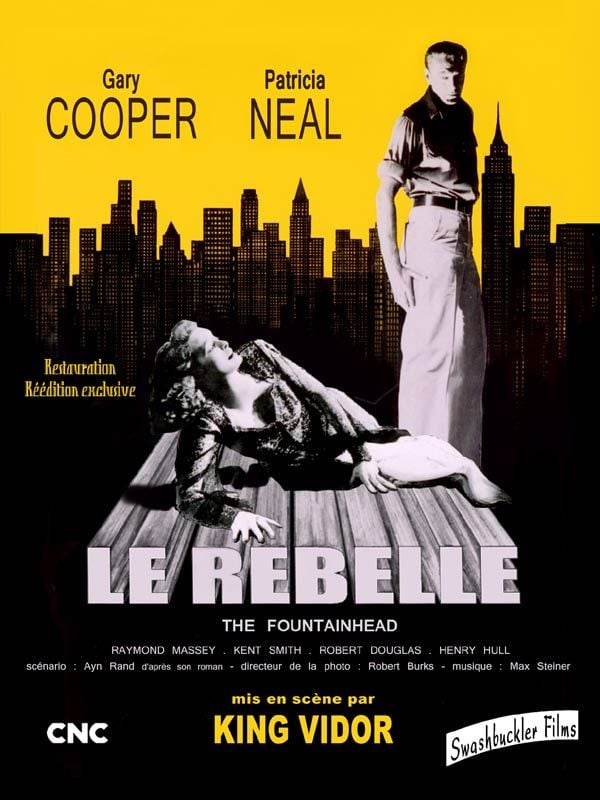

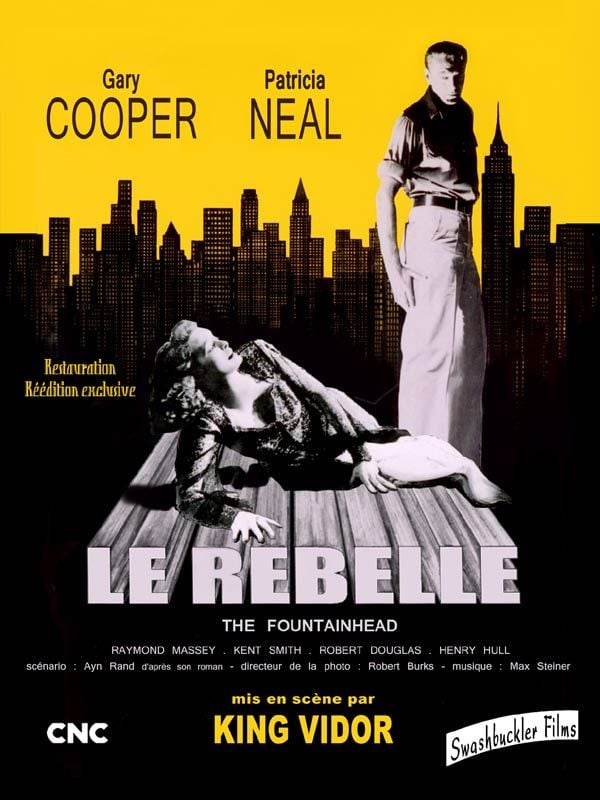

Howard Roark (Gary Cooper) est un architecte avant-gardiste surdoué. Son individualisme forcené, son refus de tout compromis compliquent ses relations avec ses donneurs d’ordre, à la différence de son camarade d’université, Peter Keating dont le carnet de commande ne désemplit pas. Howard Roark réussit néanmoins à s’associer à un vieil architecte non-conformiste qu’une campagne de presse menée par le quotidien The Banner accule à la faillite.

Howard Roark (Gary Cooper) est un architecte avant-gardiste surdoué. Son individualisme forcené, son refus de tout compromis compliquent ses relations avec ses donneurs d’ordre, à la différence de son camarade d’université, Peter Keating dont le carnet de commande ne désemplit pas. Howard Roark réussit néanmoins à s’associer à un vieil architecte non-conformiste qu’une campagne de presse menée par le quotidien The Banner accule à la faillite.

Dominic Francon (Patricia Neal) est journaliste à The Banner. Elle y signe des critiques d’architecture et s’y oppose au chef de la section, Ellsworth Toohey, plus sensible qu’elle à l’air du temps et aux goûts du vulgaire. Son patron, Gail Wynand (Raymond Massey), un homme sans scrupule qui a construit un empire à partir de rien, s’entiche d’elle et en fait sa femme. Mais Dominic Francon est secrètement amoureuse de Howard Roark. Elle ira même jusqu’à devenir sa complice lorsqu’il dynamite un projet d’immeubles défigurés par les modifications apportées par les promoteurs à ses plans. Lors du procès qui le mettra en cause, Howard Roark prononcera un plaidoyer vibrant pour ses valeurs.

Si Le Rebelle est ressorti en salles, c’est à cause de The Brutalist. Cette autobiographie déguisée de Frank Lloyd Wright l’a en effet inspiré. Il a comme lui pour héros un architecte qui réalise des immeubles modernistes et fonctionnels d’une simplicité qui rompt avec le style néo-classique qui était à la mode à New York dans la première moitié du vingtième siècle. Comme The Brutalist et peut-être même plus que lui, Le Rebelle est l’occasion de voir de sublimes réalisations architecturales, des esquisses, des maquettes et même des immeubles. J’ai été frappé, vers le milieu du film, par le superbe escalier intérieur de l’immeuble Enright.

Mais Le Rebelle est avant tout l’adaptation d’un roman d’Ayn Rand. Alice O’Connor, née Alisa Zinovyevna Rosenbaum à Saint-Petersbourg en 1905, quitta l’URSS en 1926 et n’y revint jamais. La publication de The Fountainhead (en français La Source vive) en 1943 lui valut une immense célébrité. Hollywood en acheta les droits et King Vidor en signa l’adaptation sous le titre plus explicite du Rebelle.

Figure de l’anti-communisme, Ayn Rand prône un individualisme radical et un « égoïsme rationnel ». Pour elle, la société est une construction artificielle, instrumentalisée par une minorité. Seuls comptent l’individu, son éthique, son mérite et sa réussite.

Regarder Le Rebelle aujourd’hui est une expérience troublante. Son noir et blanc, ses acteurs hollywoodiens, ses personnages si archétypiques (Roark incarne l’intransigeance, Toohey la démagogie, Wynand l’ilusion de toute-puissance….) rappellent les grands films des années quarante. Mais son idéologie est aux antipodes de l’humanisme d’un Capra, d’un Ford, d’un Lubitsch. Le mot démocratie n’est jamais prononcé. La notion même de corps social est battue en brèche. Seul l’individu existe dont la force de conviction est glorifiée : avoir raison contre tout le monde est la seule chose qui semble compter.

Cette morale profondément individualiste et, si on osait dire, trumpienne crée un malaise. Elle résonne douloureusement avec notre époque : comment vouer un tel culte à l’individu, aussi génial soit-il ? comment tourner le dos à la société, aux besoins des plus fragiles et au vivre-ensemble ? Entre l’hyperindividualisme libertarien prôné par Ayn Rand et le collectivisme honni, l’après-guerre a su dessiner une voie plus modérée et plus efficiente : la social-démocratie.

Je suis curieux de l’écho que ce roman et ce film ont eu à leur sortie : 1943 pour le livre, 1949 pour le film. En 1943, les Etats-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne hitlérienne au nom du droit universel à l’auto-détermination, à la sécurité et au développement économique, alors qu’Ayn Rand fait l’apologie de l’individualisme et du surhomme nietzschéen. En 1949 commence la Guerre froide alors que le film de King Vidor, tourné dans des décors futuristes qui rappellent l’expressionnisme russe, se termine par un plan en contre-plongée de Gary Cooper filmé comme un héros stakhanoviste.

La bande-annonce

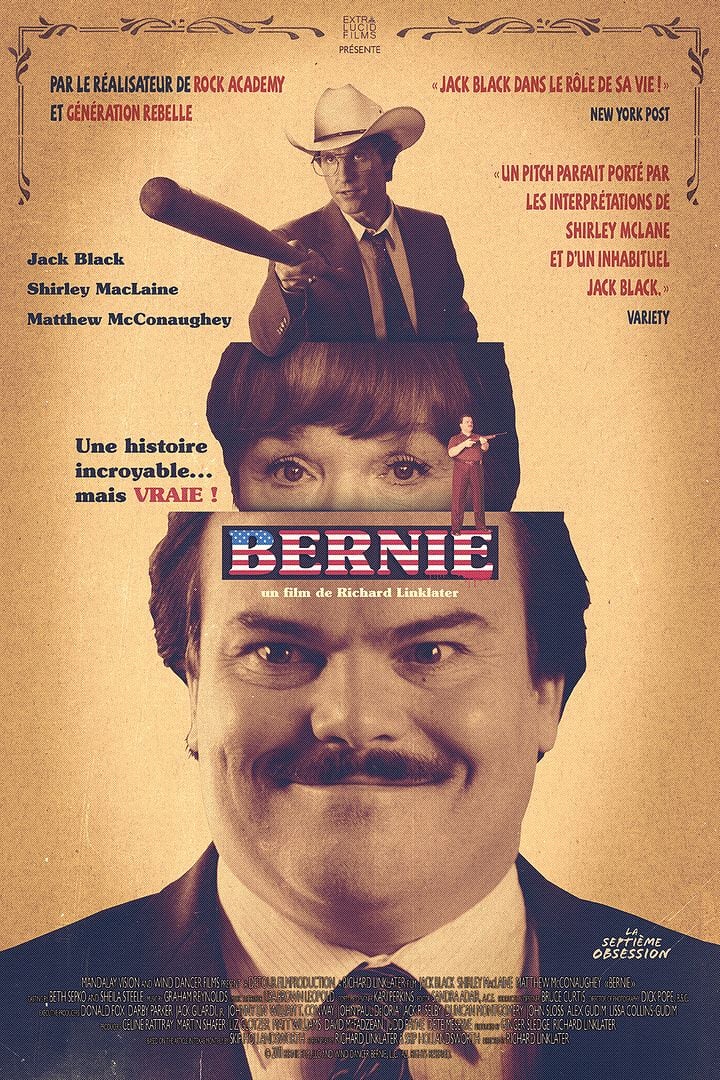

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

La petite ville de Carthage, dans l’est du Texas, a connu dans les années 90 un fait divers retentissant : Bernie Tiede (Jack Black), directeur adjoint de l’entreprise de pompes funèbres municipale, un homme charmant adoré de la communauté, a assassiné Marjorie Nugent (Shirley McLaine), une riche veuve acariâtre dont il partageait depuis quelque temps la vie.

Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements.

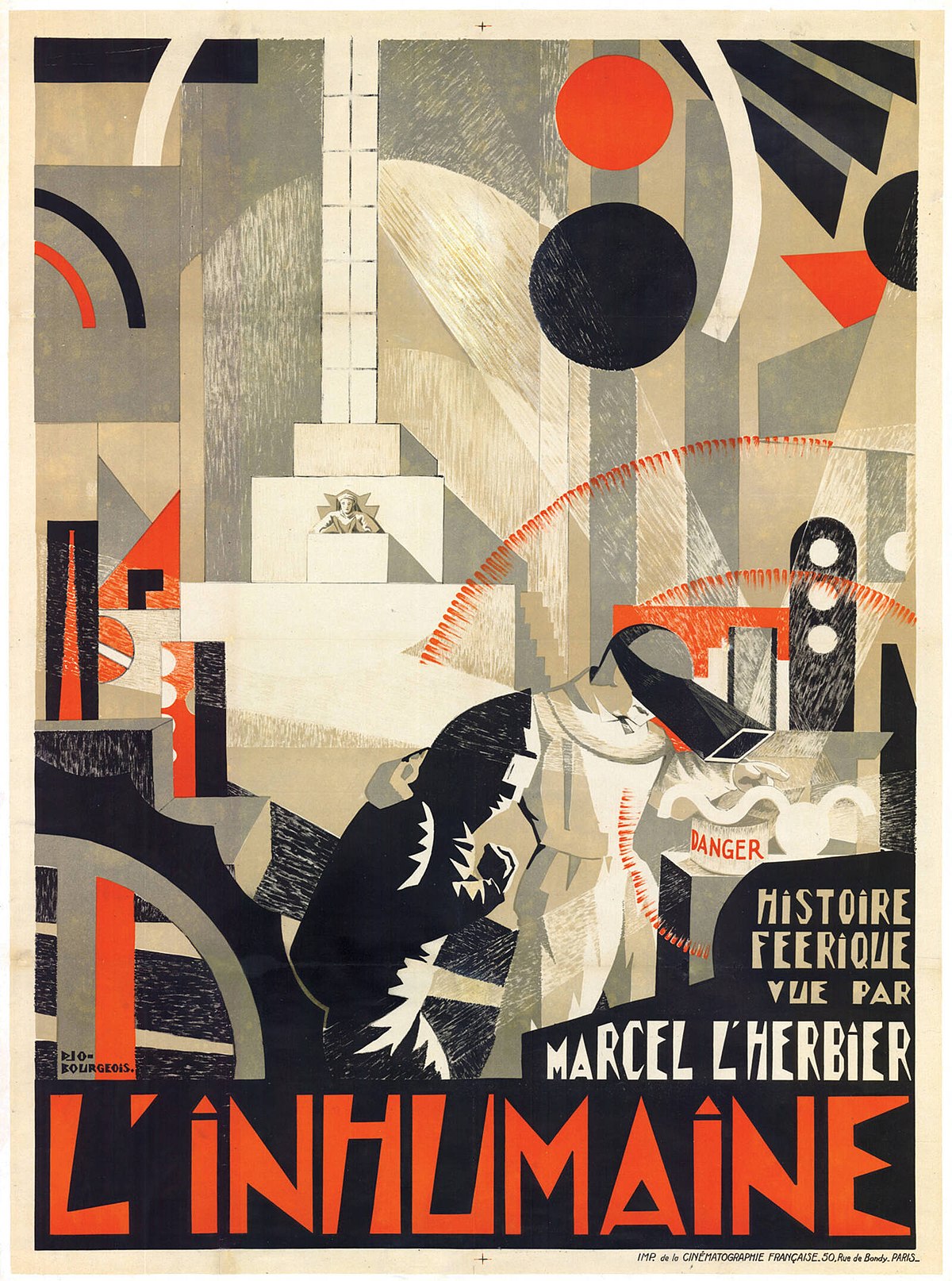

Eiko est une jeune orpheline, dont la mère, une ancienne geisha, vient de mourir et dont le père, perclus de dettes, ne peut subvenir à l’éducation. Aussi demande-t-elle à Miyoharu de la former au métier de geisha. Pour ce faire, Miyoharu doit s’endetter auprès de Okimi, la riche propriétaire d’une maison de thé. En échange, une fois EIko formée, Okimi exige des deux femmes qu’elles cèdent aux avances de deux clients, un businessman et un haut fonctionnaire. Eiko s’y refuse et blesse l’homme d’affaires qui était sur le point de la violer. Cet incident ulcère Okimi qui retire aux deux geishas tous leurs engagements. Claire Lescot, une cantatrice adulée, repousse tous les hommes qui lui font la cour. Sa froideur désespère l’un de ses sigisbées, le savant Einar Norsen, qui, fou d’amour , après une ultime rebuffade, précipite son bolide dans la Seine. Son suicide fait scandale. D’autant que le lendemain, Claire Lescot devant une foule haineuse, se produit au théâtre des Champs-Elysées dans un récital que la décence aurait dû la convaincre d’annuler.

Claire Lescot, une cantatrice adulée, repousse tous les hommes qui lui font la cour. Sa froideur désespère l’un de ses sigisbées, le savant Einar Norsen, qui, fou d’amour , après une ultime rebuffade, précipite son bolide dans la Seine. Son suicide fait scandale. D’autant que le lendemain, Claire Lescot devant une foule haineuse, se produit au théâtre des Champs-Elysées dans un récital que la décence aurait dû la convaincre d’annuler. Howard Roark (Gary Cooper) est un architecte avant-gardiste surdoué. Son individualisme forcené, son refus de tout compromis compliquent ses relations avec ses donneurs d’ordre, à la différence de son camarade d’université, Peter Keating dont le carnet de commande ne désemplit pas. Howard Roark réussit néanmoins à s’associer à un vieil architecte non-conformiste qu’une campagne de presse menée par le quotidien The Banner accule à la faillite.

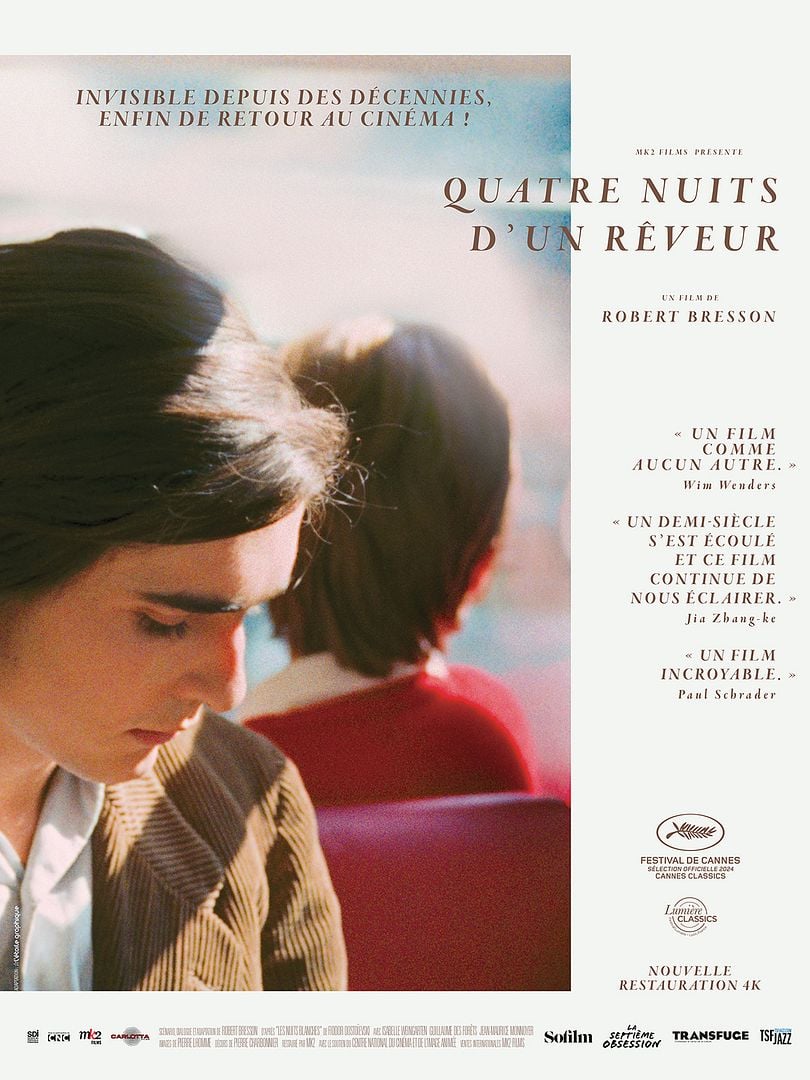

Howard Roark (Gary Cooper) est un architecte avant-gardiste surdoué. Son individualisme forcené, son refus de tout compromis compliquent ses relations avec ses donneurs d’ordre, à la différence de son camarade d’université, Peter Keating dont le carnet de commande ne désemplit pas. Howard Roark réussit néanmoins à s’associer à un vieil architecte non-conformiste qu’une campagne de presse menée par le quotidien The Banner accule à la faillite. Jacques est un peintre solitaire prompt à s’enflammer au contact des jeunes femmes qu’il croise lors de ses longues errances parisiennes. Une nuit, alors qu’il traverse le Pont-Neuf, il croise Marthe et la sauve de la noyade. Elle lui raconte son histoire et le désespoir dans lequel l’a plongée la disparition de son amant. Jacques s’éprend de Marthe et entend vibrer sa voix dans tous les bruits du monde.

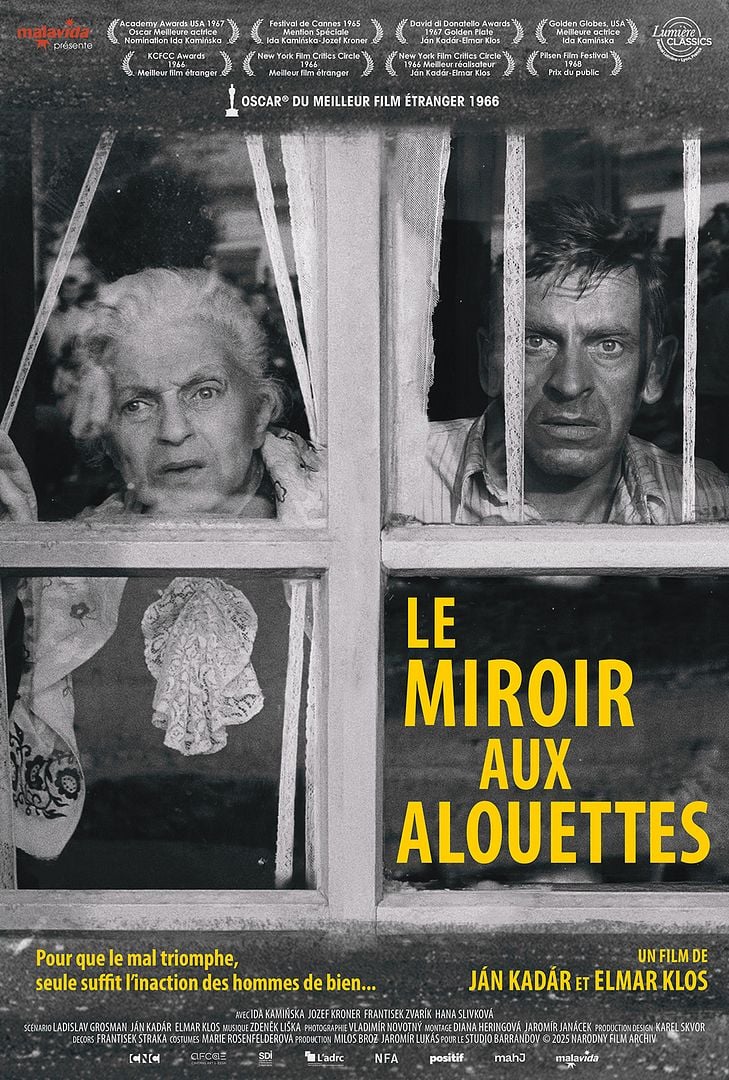

Jacques est un peintre solitaire prompt à s’enflammer au contact des jeunes femmes qu’il croise lors de ses longues errances parisiennes. Une nuit, alors qu’il traverse le Pont-Neuf, il croise Marthe et la sauve de la noyade. Elle lui raconte son histoire et le désespoir dans lequel l’a plongée la disparition de son amant. Jacques s’éprend de Marthe et entend vibrer sa voix dans tous les bruits du monde. En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village.

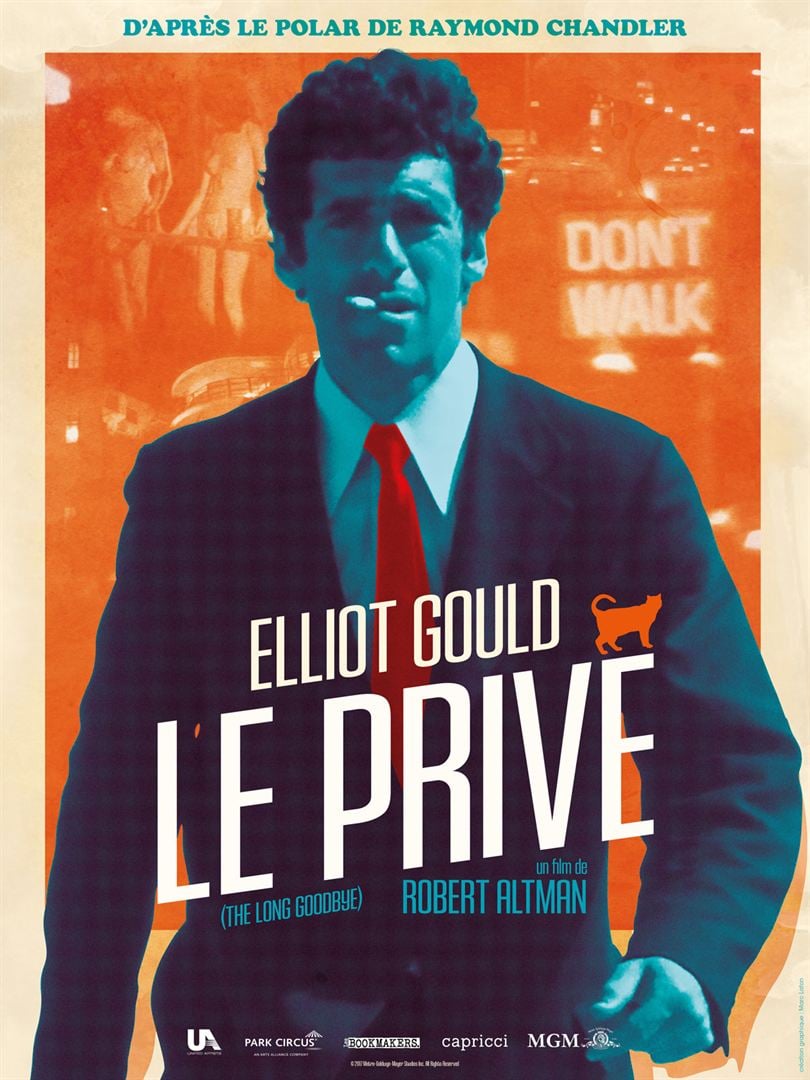

En 1942, dans la Slovaquie occupée, Tono, un honnête menuisier, accepte sous la pression de sa femme qui le pousse à s’élever, le mandat que lui confie son beau-frère, chef de la milice locale : en vertu des nouvelles lois d’aryanisation, il prend en gérance la mercerie d’une vieille Juive, Mme Lautmannova. mais la vieille femme, sourde et à moitié sénile, se trompe sur les intentions de Tono. Elle le prend pour son apprenti et le traite comme tel. Tono renonce à rétablir la vérité. Commence entre la mercière et le menuisier une relation qui se fracassera sur l’ordre de déportation de tous les Juifs du village. Philip Marlowe (Elliott Gould) est un détective privé qui vit seul à Los Angeles avec son chat. Par fidélité pour son ami, Terry Lennox, il accepte de le conduire en pleine nuit au Mexique avant d’apprendre à son retour que Sylvia, l’épouse de Terri, a été assassinée et que Terry est accusé du crime. L’annonce du suicide de Terri et de ses confessions ne suffit pas à dissiper les doutes de Marlowe qui décide d’élucider ce meurtre mystérieux.

Philip Marlowe (Elliott Gould) est un détective privé qui vit seul à Los Angeles avec son chat. Par fidélité pour son ami, Terry Lennox, il accepte de le conduire en pleine nuit au Mexique avant d’apprendre à son retour que Sylvia, l’épouse de Terri, a été assassinée et que Terry est accusé du crime. L’annonce du suicide de Terri et de ses confessions ne suffit pas à dissiper les doutes de Marlowe qui décide d’élucider ce meurtre mystérieux. Après la guerre de Sécession, un soldat démobilisé, Tom Jeffords (James Stewart), cherche de l’or en Arizona. La guerre y fait rage entre l’armée de l’Union et les Indiens apaches du chef Cochise (Jeff Chandler). Jeffords, qui avait secouru un jeune Apache blessé et bénéficié en retour de la clémence des Indiens, ne partage pas les préjugés des Blancs à leur égard. Il veut apprendre leur langue, comprendre leur culture et trouver avec eux un accord pour mettre fin aux guerres interminables qui les opposent aux Blancs.

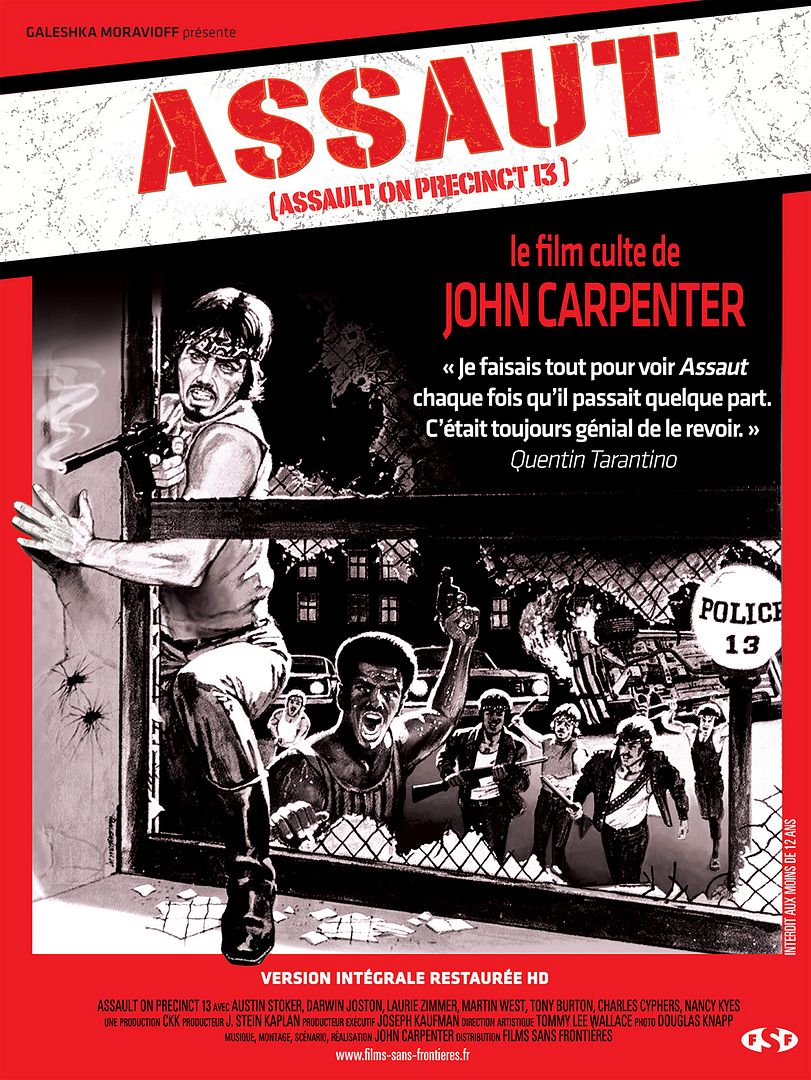

Après la guerre de Sécession, un soldat démobilisé, Tom Jeffords (James Stewart), cherche de l’or en Arizona. La guerre y fait rage entre l’armée de l’Union et les Indiens apaches du chef Cochise (Jeff Chandler). Jeffords, qui avait secouru un jeune Apache blessé et bénéficié en retour de la clémence des Indiens, ne partage pas les préjugés des Blancs à leur égard. Il veut apprendre leur langue, comprendre leur culture et trouver avec eux un accord pour mettre fin aux guerres interminables qui les opposent aux Blancs. Un commissariat de police est sur le point de fermer dans le sud de Los Angeles. Bishop, un lieutenant noir inexpérimenté, est chargé d’y assurer l’ultime garde en compagnie d’un sergent, d’une secrétaire et de la standardiste. Alors qu’un convoi transportant trois détenus vers un établissement de haute sécurité y fait une halte inopinée et qu’un père de famille, qui vient de perdre sa fille sauvagement assassinée, y pénètre, le commissariat est pris sous le feu d’une horde d’assaillants surarmés qui ont juré de venger la mort de six des leurs tués la veille par la police.

Un commissariat de police est sur le point de fermer dans le sud de Los Angeles. Bishop, un lieutenant noir inexpérimenté, est chargé d’y assurer l’ultime garde en compagnie d’un sergent, d’une secrétaire et de la standardiste. Alors qu’un convoi transportant trois détenus vers un établissement de haute sécurité y fait une halte inopinée et qu’un père de famille, qui vient de perdre sa fille sauvagement assassinée, y pénètre, le commissariat est pris sous le feu d’une horde d’assaillants surarmés qui ont juré de venger la mort de six des leurs tués la veille par la police.

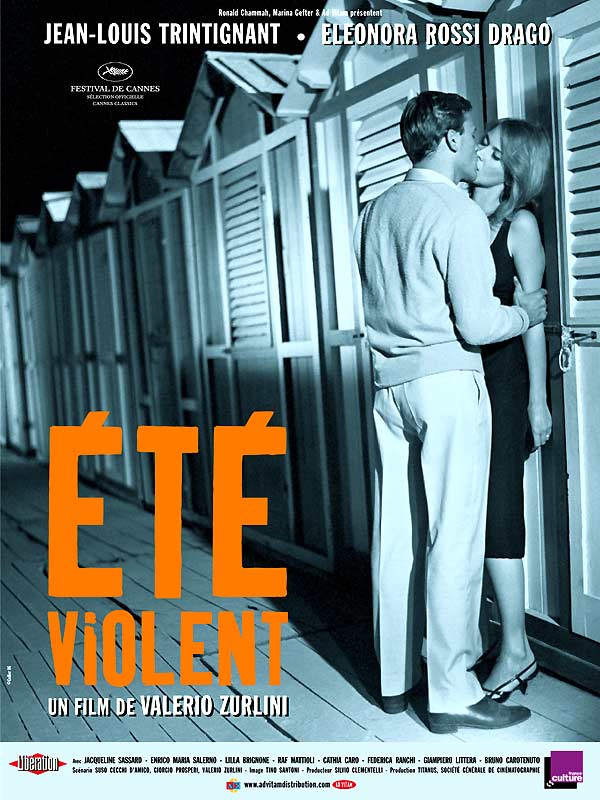

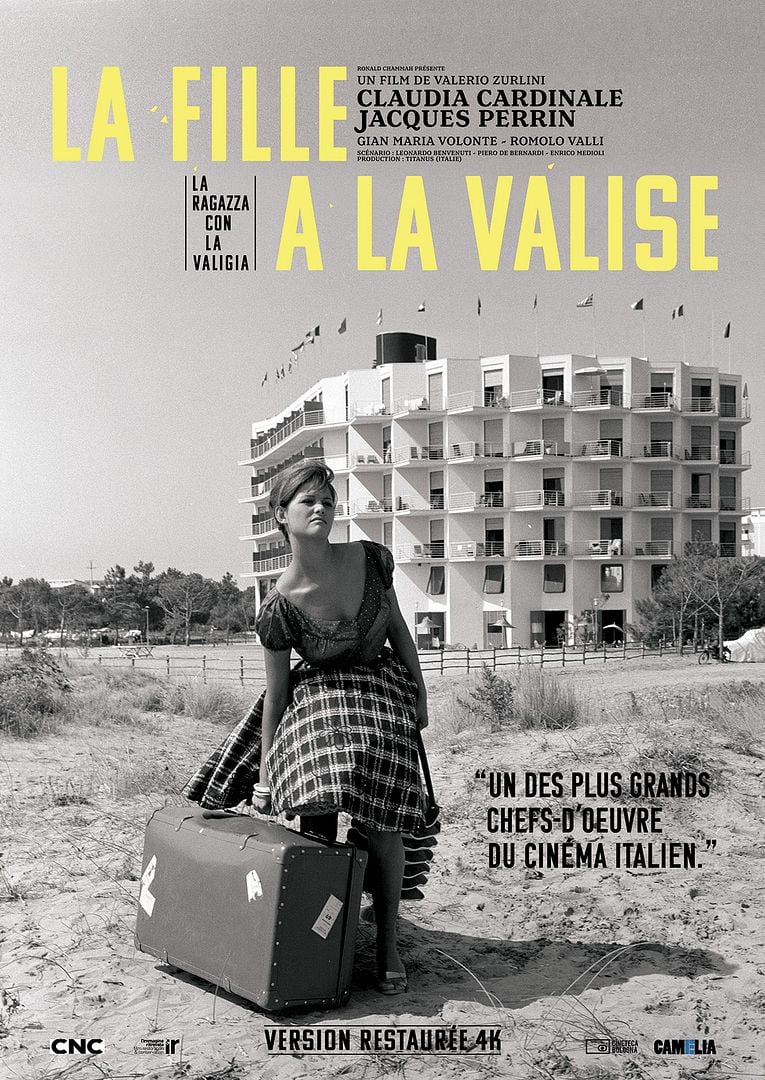

Valerio Zurlini est un réalisateur italien méconnu. Sa gloire a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini…. Proche par son style introspectif d’un Antonioni, mais ouvert comme l’étaient les néo-réalistes à son époque, à son histoire et aux conflits de classe, Zurlini ne mérite pas l’oubli dans lequel il est tombé. Quelques-uns de ses films repassent parfois en salles ; certains ont même été restaurés. Le plus célèbre est son tout dernier, une adaptation du Désert des Tartares tournée, avant la révolution khomeyniste et sa destruction dans un tremblement de terre en 2003, dans la citadelle de Bam en Iran.

Valerio Zurlini est un réalisateur italien méconnu. Sa gloire a été éclipsée par celle de ses illustres contemporains : Rossellini, Visconti, Fellini, Pasolini…. Proche par son style introspectif d’un Antonioni, mais ouvert comme l’étaient les néo-réalistes à son époque, à son histoire et aux conflits de classe, Zurlini ne mérite pas l’oubli dans lequel il est tombé. Quelques-uns de ses films repassent parfois en salles ; certains ont même été restaurés. Le plus célèbre est son tout dernier, une adaptation du Désert des Tartares tournée, avant la révolution khomeyniste et sa destruction dans un tremblement de terre en 2003, dans la citadelle de Bam en Iran.