Précédé d’une critique calamiteuse, Vue sur mer a quasiment quitté les écrans au bout d’une semaine d’exploitation.

Précédé d’une critique calamiteuse, Vue sur mer a quasiment quitté les écrans au bout d’une semaine d’exploitation.

L’action est censée se passer dans une minuscule calanque du sud de la France (en fait le tournage a eu lieu à Malte) au début des années 70.

Brad Pitt joue le rôle d’un écrivain en quête d’inspiration, qu’accompagne sa femme, prisonnière d’un lourd secret.

Ils s’installent dans un hôtel qui surplombe la mer et y sont rejoints par un jeune couple (Melvil Poupaud, décidément omniprésent sur les écrans ces temps-ci, et Mélanie Laurent) en lune de miel.

Le couple et ses désordres constituent un grand sujet de cinéma. Dans les années 60, un certain cinéma américain, proche du théâtre, lui a donné ses lettres de noblesse mettant en scène les stars d’Hollywood : La Chatte sur un toit brûlant (Taylor et Newman), Qui a peur de Virginia Wolf ? (Taylor et Burton). Le cinéma d’auteur européen a pris le relais : La Nuit d’Antonioni, Scènes de la vie conjugale de Bergman.

Écrasée par ses immenses références, Angelina Jolie Pitt – ainsi qu’elle se dénomme depuis son mariage – a elle-même réalisé ce film au troublant parfum cathartique.

La façon dont elle se met en scène avec Brad Pitt, couple à l’écran, couple à la ville, fascine et interroge.

Ces deux stars, parmi les plus médiatisées au monde, ressemblent-elles à leurs doubles de cinéma ? Alcoolisme pour lui ? Dépression pour elle ? Et voyeuriste excitation pour les deux à observer les ébats de leurs voisins de chambres ?

On se demande ce qu’ils sont allés chercher dans ce huis clos autobiographique, en mettant en scène leur propre vulnérabilité. À montrer qu’ils forment un couple semblable à tous les autres, sujet au doute et aux crises ? Ou que, une fois les masques tombés, l’amour, même chez les célébrités, consiste à accepter l’autre tel qu’il est et à s’accepter soi-même ?

Le Grand Jeu explore un champ délaissé du cinéma français : le sommet de l’État. Des Trois Jours du Condor à House of Cards, le cinéma américain, lui, l’a exploré en tous sens. En revanche rares et souvent maladroits sont les films français qui s’aventurent dans les couloirs du pouvoir : L’Exercice de l’État (qui ne méritait pas les louanges qu’il a reçus), Une affaire d’État (avec André Dussolier déjà)…

Le Grand Jeu explore un champ délaissé du cinéma français : le sommet de l’État. Des Trois Jours du Condor à House of Cards, le cinéma américain, lui, l’a exploré en tous sens. En revanche rares et souvent maladroits sont les films français qui s’aventurent dans les couloirs du pouvoir : L’Exercice de l’État (qui ne méritait pas les louanges qu’il a reçus), Une affaire d’État (avec André Dussolier déjà)… Monsieur Sim est persuadé d’avoir raté sa vie et il n’a pas tort : il vient de divorcer et de perdre son travail. Quand on lui propose de vendre un nouveau modèle de brosse à dents, il se perd sur les routes du Massif central, ensorcelé par la voix de son GPS.

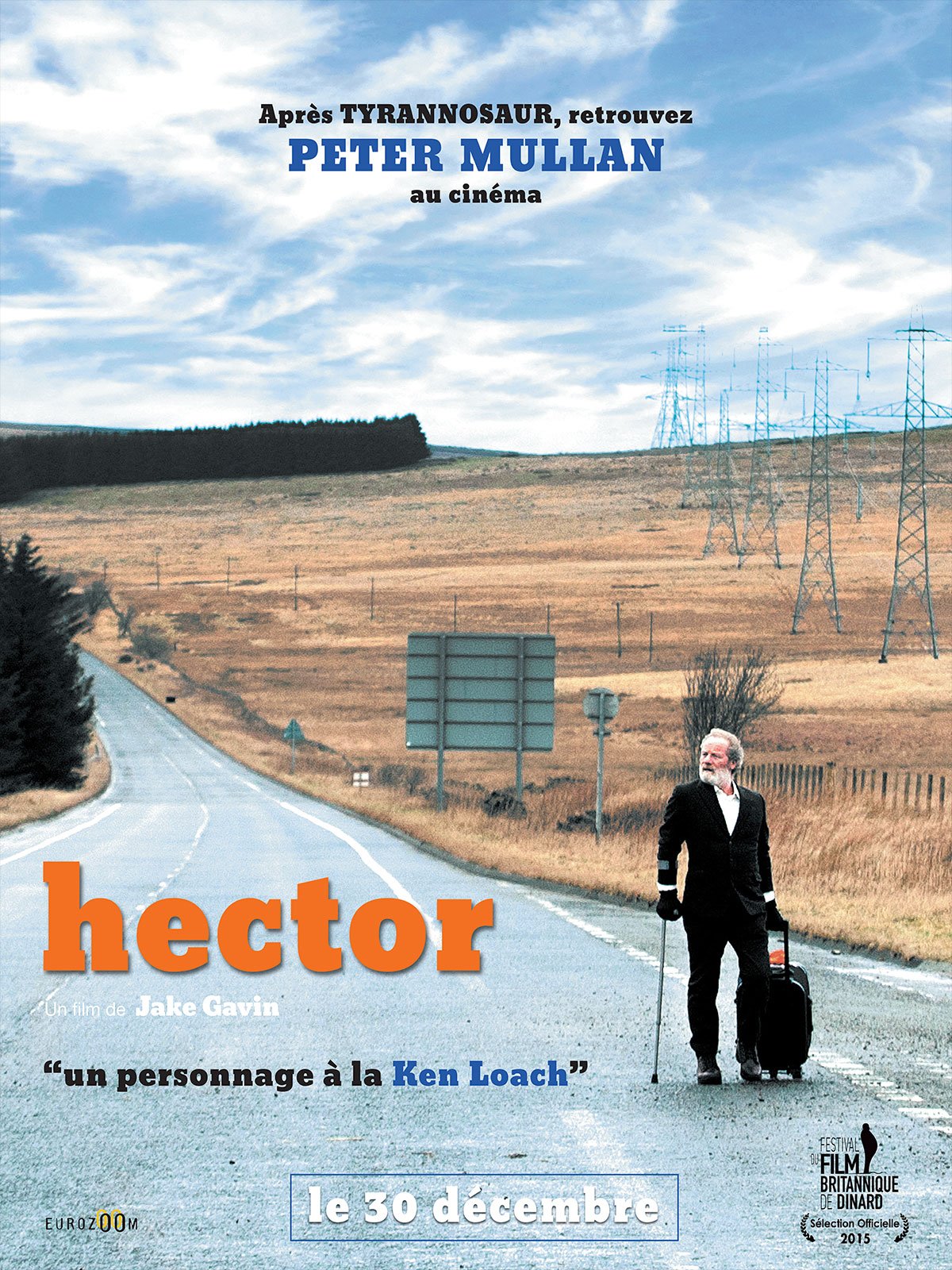

Monsieur Sim est persuadé d’avoir raté sa vie et il n’a pas tort : il vient de divorcer et de perdre son travail. Quand on lui propose de vendre un nouveau modèle de brosse à dents, il se perd sur les routes du Massif central, ensorcelé par la voix de son GPS. Hector est devenu SDF parce que la vie lui est insupportable. Depuis quinze ans il a coupé tout contact avec sa famille. Sa vie de galères n’a qu’un point fixe : les fêtes de Noël qu’il passe à Londres dans un refuge de sans-abri. Hector vieillit. Hector est malade. On comprend au début du film que sa maladie est grave et que ce réveillon sera peut-être le dernier.

Hector est devenu SDF parce que la vie lui est insupportable. Depuis quinze ans il a coupé tout contact avec sa famille. Sa vie de galères n’a qu’un point fixe : les fêtes de Noël qu’il passe à Londres dans un refuge de sans-abri. Hector vieillit. Hector est malade. On comprend au début du film que sa maladie est grave et que ce réveillon sera peut-être le dernier.

La Birmanie (ou le Myanmar selon la terminologie officielle) s’ouvre au monde. J’ai eu la chance de m’y rendre en mai 2013. Dans les rues de Rangoon (qui, comme chacun sait, n’est plus la capitale, délocalisée à Naypyidaw), des bouquinistes vendent des vieux livres poussiéreux. Au touriste occidental, rapidement identifié à ses longs cheveux blonds (si si !), ils proposent un livre et un seul : Burmese days (Une histoire birmane) de George Orwell qui servit dans cette colonie de la Couronne britannique entre 1922 et 1927.

La Birmanie (ou le Myanmar selon la terminologie officielle) s’ouvre au monde. J’ai eu la chance de m’y rendre en mai 2013. Dans les rues de Rangoon (qui, comme chacun sait, n’est plus la capitale, délocalisée à Naypyidaw), des bouquinistes vendent des vieux livres poussiéreux. Au touriste occidental, rapidement identifié à ses longs cheveux blonds (si si !), ils proposent un livre et un seul : Burmese days (Une histoire birmane) de George Orwell qui servit dans cette colonie de la Couronne britannique entre 1922 et 1927.