Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers.

Callum Lynch a une lourde hérédité. Son père a assassiné sa mère sous ses yeux. Son lointain ancêtre était, à la fin du XVème siècle, un membre de la secte des Assassins. Autant de motifs qui en font un cobaye de choix pour Sofia Rikkin et son père qui consacrent leur vie à une entreprise folle : isoler le gène du libre arbitre afin d’éradiquer à tout jamais la violence de l’Homme. Grâce à l’Animus, une nouvelle technologie qui permet de revivre les expériences de ses aïeuls, Cal est envoyé dans l’Espagne de l’Inquisition en 1492 où il affronte l’Ordre des Templiers.

Vous n’avez rien compris ? ne l’avouez jamais ! « Assassin’s Creed » est adapté d’un jeu vidéo mondialement connu dont personne n’ignore la trame. Sauf vous !

Hélas ce handicap nuira largement au plaisir que vous pourriez prendre à ce film. Car vous consacrerez une bonne partie de votre cerveau disponible à essayer de comprendre les méandres d’un scénario particulièrement complexe… et totalement incohérent.

Ou alors il faut prendre le film différemment. Comme un jeu vidéo à plusieurs écrans. Sur un premier écran, en 2016, Cal est le prisonnier des Rikkin. Sur un second écran, en 1492, il combat dans de fascinantes chorégraphies les méchants Templiers.

Et le film, de très complexe, devient très simple. Trop simple même. Car, comme dans tous les jeux vidéos, de deux choses l’une. Soit votre personnage meurt et vous recommencez la partie … ce qui n’est pas très facile à mettre en film. Soit votre personnage l’emporte et il passe au combat suivant.

C’est ce que Michael Fassbender, la mâchoire serrée, va faire pendant deux heures. Livrer des combats difficiles mais victorieux… puis passer au combat suivant. Que croyez-vous qu’il adviendra à la fin du film ? Il livrera un combat victorieux … en attendant « Assasin’s Creed 2 » où il en livrera d’autres.

Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ?

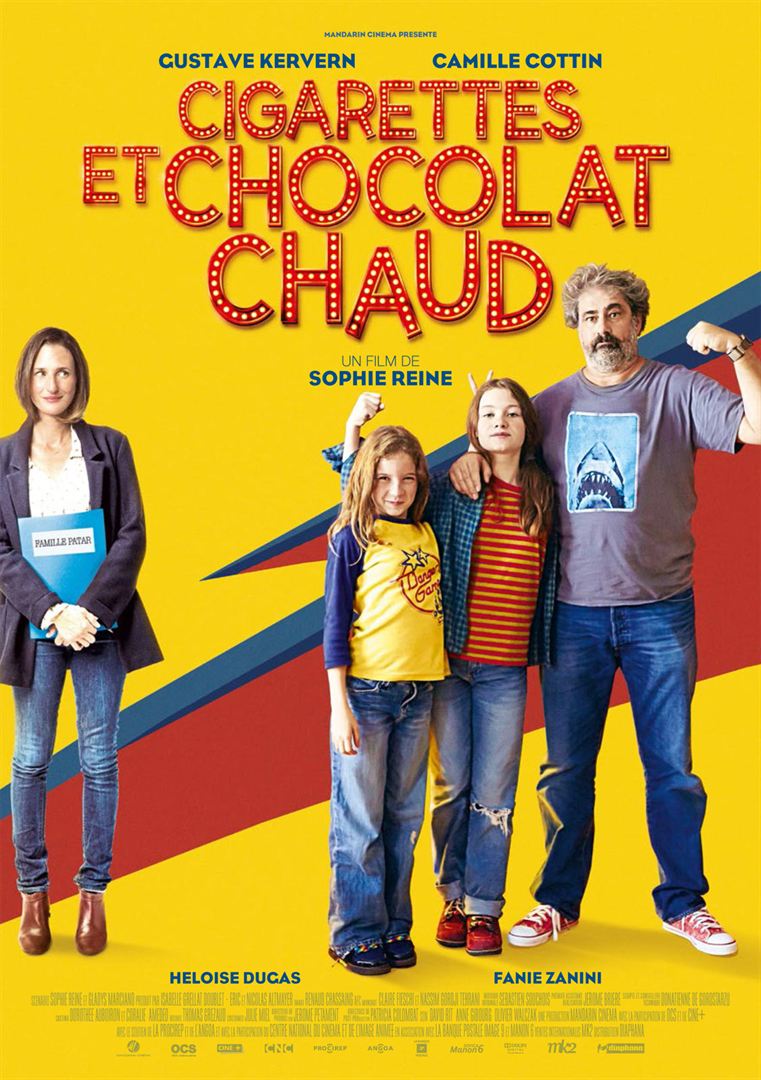

Chacun sait que Star Wars IV (Un nouvel espoir) raconte comment Luke Skylwaker détruit l’Étoile de la mort. Personne n’ignore que Star Wars III (La revanche des Sith) se termine avec la mise en construction, sous le regard de Palpatine et de Dark Vador, de cette arme absolue. D’où la question qui immanquablement tenait en haleine des milliards de spectateurs depuis plusieurs années : que se passe-t-il entre la fin du III et le début du IV ? Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Denis Patar élève seul ses deux filles, Janin et Mercredi, depuis le décès de leur mère. Bohême, mais vraiment pas bourgeois, il doit exercer deux boulots, le jour dans une jardinerie, la nuit dans un sex-shop, pour joindre les deux bouts. Lorsqu’il oublie une fois de trop ses enfants à l’école, la police transmet son dossier à la protection de l’enfance. Il est convoqué à un stage d’apprentissage parentale. S’il ne le suit pas avec succès, ses filles seront placées en famille d’accueil.

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée.

Lee Chandler (Casey Affleck) est rappelé à son passé quand son frère, Joe, décède. Il doit revenir à Manchester où il vivait jadis avec sa femme et ses deux enfants. La tutelle de son neveu, Patrick, seize ans, lui est confiée. Eliza fait la fierté de Romeo, son père. Elle se prépare à quitter la Roumanie pour aller suivre des études supérieures à Londres. Mais à la veille de passer le baccalauréat, elle est victime d’une agression. Si elle ne se présente pas à son examen, si elle n’y obtient pas de notes suffisantes, ce sont tous ses espoirs et ceux de son père qui s’effondrent. Une solution existe toutefois. Mais elle suppose que Romeo et Eliza fassent taire leurs scrupules.

Eliza fait la fierté de Romeo, son père. Elle se prépare à quitter la Roumanie pour aller suivre des études supérieures à Londres. Mais à la veille de passer le baccalauréat, elle est victime d’une agression. Si elle ne se présente pas à son examen, si elle n’y obtient pas de notes suffisantes, ce sont tous ses espoirs et ceux de son père qui s’effondrent. Une solution existe toutefois. Mais elle suppose que Romeo et Eliza fassent taire leurs scrupules. Quand douze mystérieux vaisseaux extra-terrestres pénètrent notre atmosphère et surplombent notre planète, la linguiste Louise Banks est réquisitionnée par l’US Army pour établir un premier contact.

Quand douze mystérieux vaisseaux extra-terrestres pénètrent notre atmosphère et surplombent notre planète, la linguiste Louise Banks est réquisitionnée par l’US Army pour établir un premier contact.