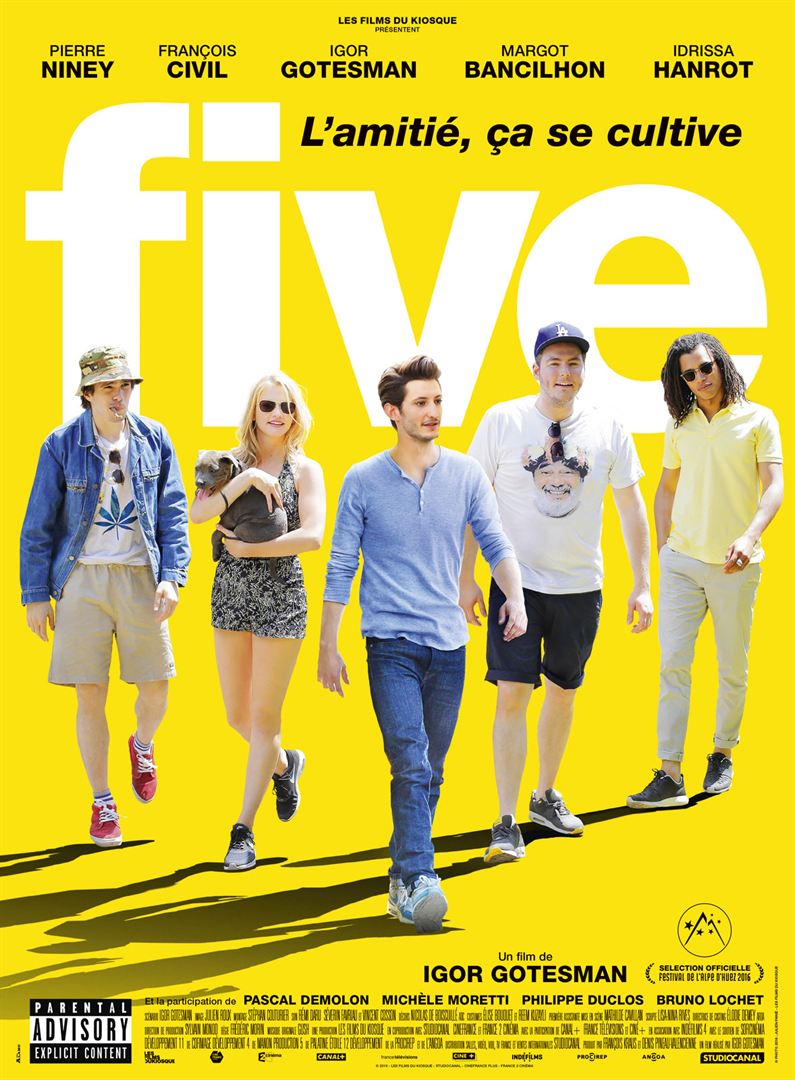

Cinq copains d’enfance sont unis par une amitié indéfectible : Samuel (Pierre Niney) dont la pension que lui verse aveuglément son père, qui l’imagine étudier la médecine alors que Samuel rêve de devenir comédien, permet de faire vivre la bande, Timothée (François Civil), perdu dans les vapeurs de la beuh, Julia (Margot Bancilhon), la fille de la bande, Vadim (Igor Gotesman qui a écrit le scénario du film et signe sa réalisation et qui, du coup, s’arroge logiquement le privilège de ken la blonde du groupe) et Nestor (Idrissa Hanrot), dragueur compulsif hanté par un complexe d’Œdipe mal résorbé. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour cette bande de joyeux drilles si le père de Samuel ne lui coupait brutalement sa rente l’obligeant, pour payer le loyer du luxueux appartement où il héberge ses amis, à une fuite en avant dans le deal de shit bien vite périlleuse.

Cinq copains d’enfance sont unis par une amitié indéfectible : Samuel (Pierre Niney) dont la pension que lui verse aveuglément son père, qui l’imagine étudier la médecine alors que Samuel rêve de devenir comédien, permet de faire vivre la bande, Timothée (François Civil), perdu dans les vapeurs de la beuh, Julia (Margot Bancilhon), la fille de la bande, Vadim (Igor Gotesman qui a écrit le scénario du film et signe sa réalisation et qui, du coup, s’arroge logiquement le privilège de ken la blonde du groupe) et Nestor (Idrissa Hanrot), dragueur compulsif hanté par un complexe d’Œdipe mal résorbé. Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour cette bande de joyeux drilles si le père de Samuel ne lui coupait brutalement sa rente l’obligeant, pour payer le loyer du luxueux appartement où il héberge ses amis, à une fuite en avant dans le deal de shit bien vite périlleuse.

Five – qui se serait volontiers intitulé La Bande des Cinq si le titre n’avait pas été préempté – carbure aux bonne intentions : un film vantant les vertus de l’amitié adulescente façon Klapisch, un doigt – juste un doigt – d’humour régressif façon Apatow, quelques jeunes comédiens bankables au casting (même si Niney et Civil sont beaucoup trop doués pour ne pas éclipser leurs trois infortunés congénères), une BOF électro-pop signée Gush…

Mais ce n’est hélas pas avec de bonnes intentions qu’on fait un bon film. Il y faut aussi un scénario. Et c’est là que le bât blesse. Car après une première moitié sympathiquement menée où la découverte des cinq lascars et des pitreries de Niney et de Civil suffit à nous divertir, la seconde tourne à vide. Le scénario invente une histoire sans intérêt de livraison de drogue à fourguer d’urgence dont les développements laborieux, loin de relancer l’histoire, en soulignent cruellement l’inanité.

C’est dommage. Car on était prêt à se laisser emporter par le charme et l’humour de deux des acteurs les plus prometteurs de leur génération qui, à la sortie du film en 2016, étaient pour le premier au sommet de sa gloire (après son César 2015 pour Yves Saint Laurent ) et pour le second sur le point de l’atteindre (avant Burn Out et Le Chant du loup).

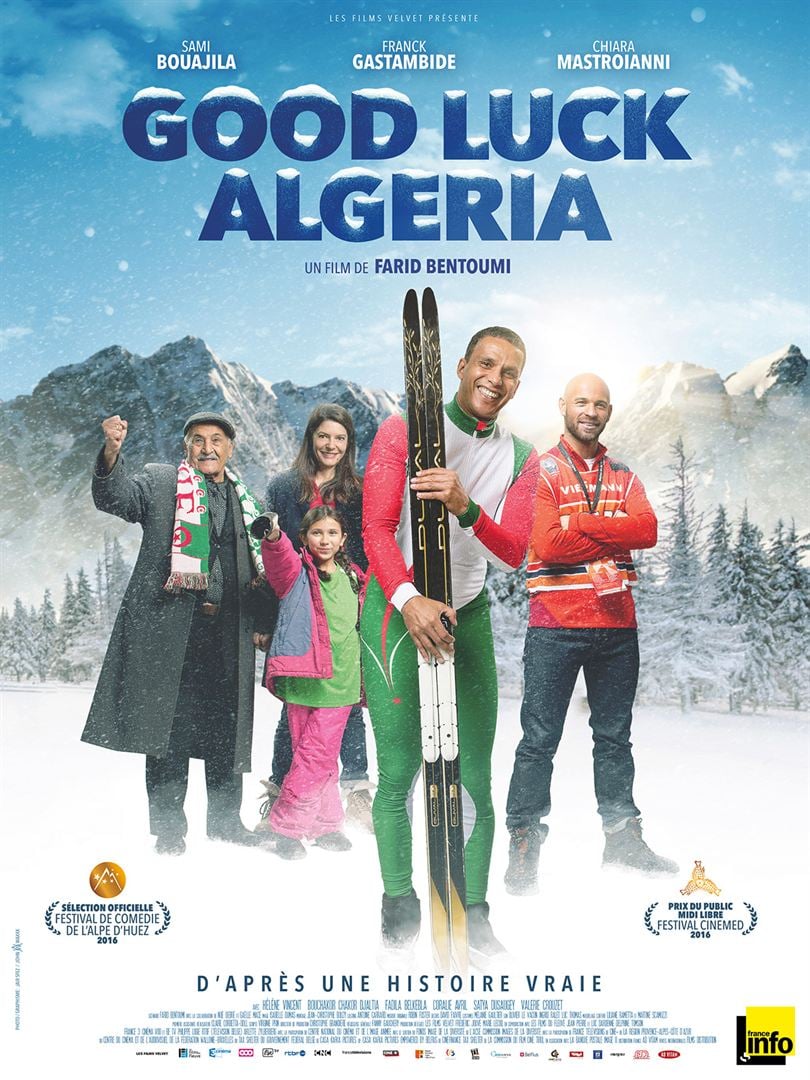

Amis de toujours, Samir Zitouni (Samir Bouajila) et Stéphane Duval (Franck Gastambide) fabriquent et vendent en Savoie des skis de fond haut de gamme 100 % français. Mais leur PME bat de l’aile après la défection d’un sponsor. Pour lui donner la publicité qui lui manque et lui éviter la faillite, Stéphane a une idée audacieuse : qualifier Samir aux Jeux olympiques sous les couleurs de l’Algérie. Samir réussira-t-il à se hisser au niveau ? réussira-t-il surtout à se réconcilier avec sa double identité ?

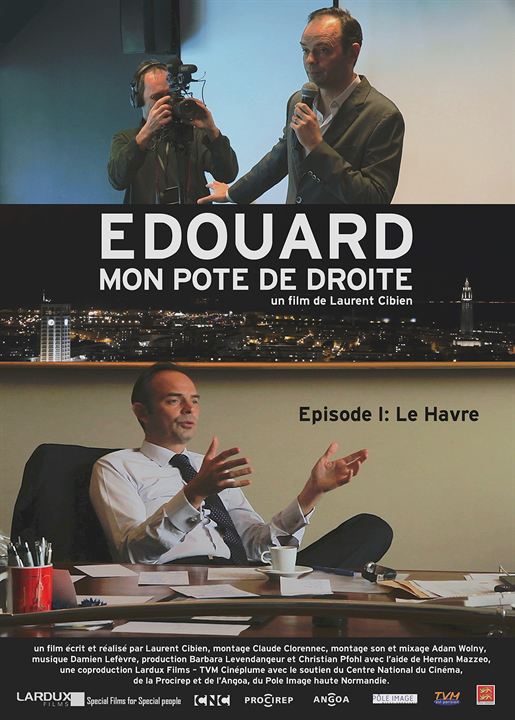

Amis de toujours, Samir Zitouni (Samir Bouajila) et Stéphane Duval (Franck Gastambide) fabriquent et vendent en Savoie des skis de fond haut de gamme 100 % français. Mais leur PME bat de l’aile après la défection d’un sponsor. Pour lui donner la publicité qui lui manque et lui éviter la faillite, Stéphane a une idée audacieuse : qualifier Samir aux Jeux olympiques sous les couleurs de l’Algérie. Samir réussira-t-il à se hisser au niveau ? réussira-t-il surtout à se réconcilier avec sa double identité ? Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014.

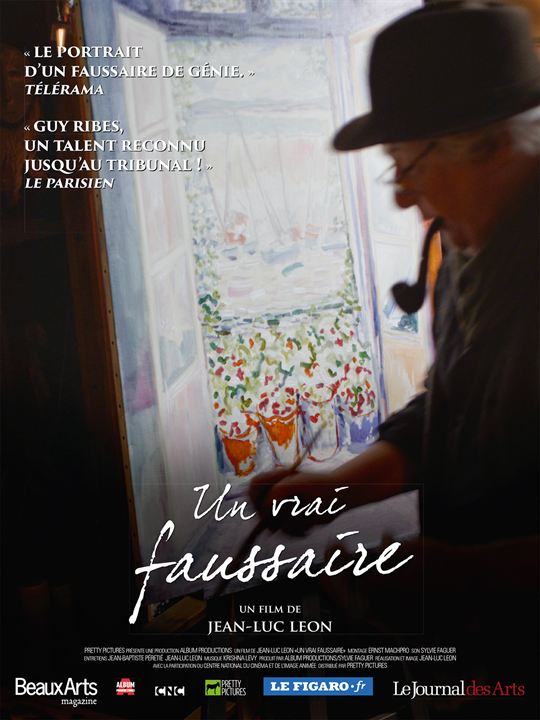

Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014. Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert.

Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert. (« Les quatre cent coups » + « Entre les murs »)x Cuba = « Chala ». Soit l’histoire d’un petit Cubain attachant que l’enseignement d’une maîtresse d’école comme on n’en fait plus va sauver.

(« Les quatre cent coups » + « Entre les murs »)x Cuba = « Chala ». Soit l’histoire d’un petit Cubain attachant que l’enseignement d’une maîtresse d’école comme on n’en fait plus va sauver. Écrit en 1932, le roman de Lewis Grassic Gibbon est un classique. Tout collégien écossais se doit de l’avoir lu comme Voyage au bout de la nuit, Regain ou Les Thibaut dans les collèges français. Terence Davies, vénérable réalisateur septuagénaire, en signe une adaptation qui ne brille pas par son originalité. Des professeurs de littérature paresseux gagneront deux heures de tranquillité en le montrant à leurs jeunes têtes rousses.

Écrit en 1932, le roman de Lewis Grassic Gibbon est un classique. Tout collégien écossais se doit de l’avoir lu comme Voyage au bout de la nuit, Regain ou Les Thibaut dans les collèges français. Terence Davies, vénérable réalisateur septuagénaire, en signe une adaptation qui ne brille pas par son originalité. Des professeurs de littérature paresseux gagneront deux heures de tranquillité en le montrant à leurs jeunes têtes rousses. Le 11 septembre 2012, des miliciens du groupe Ansar al-Charia proche d’Al-Qaïda, attaquent l’enceinte diplomatique américaine de Benghazi en Libye et tuent l’ambassadeur qui y était en visite. Dans un second temps, ils s’attaquent à un autre site américain en ville, une base secrète de la CIA. Les combats durent toute la nuit. Un livre écrit par le journaliste Mitchell Zuckoff raconte l’assaut du point de vue de six des membres des forces de sécurité.

Le 11 septembre 2012, des miliciens du groupe Ansar al-Charia proche d’Al-Qaïda, attaquent l’enceinte diplomatique américaine de Benghazi en Libye et tuent l’ambassadeur qui y était en visite. Dans un second temps, ils s’attaquent à un autre site américain en ville, une base secrète de la CIA. Les combats durent toute la nuit. Un livre écrit par le journaliste Mitchell Zuckoff raconte l’assaut du point de vue de six des membres des forces de sécurité. Jeune étudiante aux Arts déco, Lucile Chaufour avait franchi le Mur au début des années 80 pour aller filmer les punks de Budapest. Trente ans plus tard, elle est retournée en Hongrie, a retrouvé les protagonistes de ses vieux films en 16 mm et les a interviewés. Unis hier dans une même exécration du système communiste, ils ont suivi des chemins bien différents. Les uns se sont parfaitement intégrés au système capitaliste, les autres sont restés des marginaux accrochés à leurs rêves nihilistes.

Jeune étudiante aux Arts déco, Lucile Chaufour avait franchi le Mur au début des années 80 pour aller filmer les punks de Budapest. Trente ans plus tard, elle est retournée en Hongrie, a retrouvé les protagonistes de ses vieux films en 16 mm et les a interviewés. Unis hier dans une même exécration du système communiste, ils ont suivi des chemins bien différents. Les uns se sont parfaitement intégrés au système capitaliste, les autres sont restés des marginaux accrochés à leurs rêves nihilistes. « Trois décennies. Deux nations. Un amour ». Sur le papier, Soleil de plomb est terriblement alléchant : trois histoires d’amours impossibles entre un Croate et une Serbe à dix ans d’intervalle. La première à l’été 1991 : la guerre civile dresse l’une contre l’autre des communautés habituées jusqu’alors à vivre ensemble. La deuxième à l’été 2001 : la guerre est finie mais ses stigmates restent bien visibles dans les villes qui peinent à se reconstruire et dans les cœurs qui tardent à se réconcilier. La troisième à l’été 2011 : la Croatie est sur le point d’entrer dans l’Union européenne et les plus jeunes n’ont pas connu la guerre sinon dans les livres d’histoire ; mais les plaies ne sont pas toutes cicatrisées.

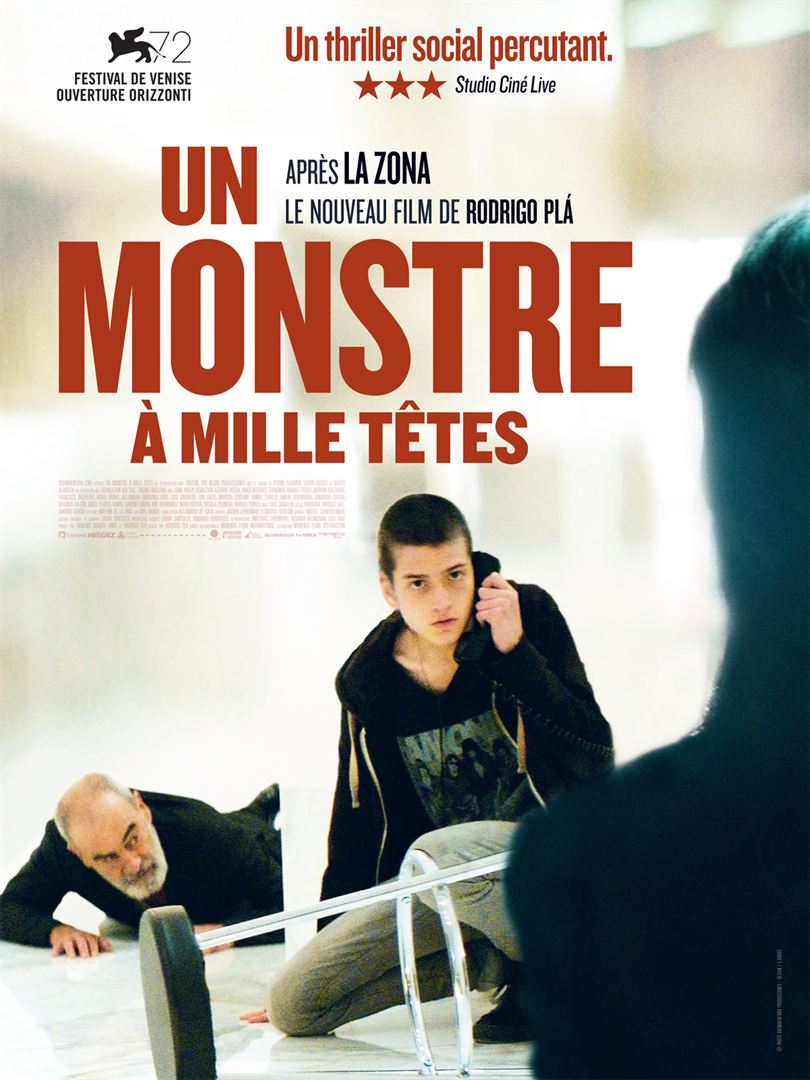

« Trois décennies. Deux nations. Un amour ». Sur le papier, Soleil de plomb est terriblement alléchant : trois histoires d’amours impossibles entre un Croate et une Serbe à dix ans d’intervalle. La première à l’été 1991 : la guerre civile dresse l’une contre l’autre des communautés habituées jusqu’alors à vivre ensemble. La deuxième à l’été 2001 : la guerre est finie mais ses stigmates restent bien visibles dans les villes qui peinent à se reconstruire et dans les cœurs qui tardent à se réconcilier. La troisième à l’été 2011 : la Croatie est sur le point d’entrer dans l’Union européenne et les plus jeunes n’ont pas connu la guerre sinon dans les livres d’histoire ; mais les plaies ne sont pas toutes cicatrisées. Le monstre évoqué par le titre est l’administration mexicaine de la santé, sourde aux besoins des malades, qui laisse le mari de Sonia agoniser sans lui payer le médicament qui soulagerait ses souffrances. Contre ce monstre, Sonia se dresse, comme nous le ferions, en l’inondant de courriers et d’appels téléphoniques, avec la sempiternelle requête qu’elle introduit poliment en s’excusant du dérangement qu’elle cause.

Le monstre évoqué par le titre est l’administration mexicaine de la santé, sourde aux besoins des malades, qui laisse le mari de Sonia agoniser sans lui payer le médicament qui soulagerait ses souffrances. Contre ce monstre, Sonia se dresse, comme nous le ferions, en l’inondant de courriers et d’appels téléphoniques, avec la sempiternelle requête qu’elle introduit poliment en s’excusant du dérangement qu’elle cause.