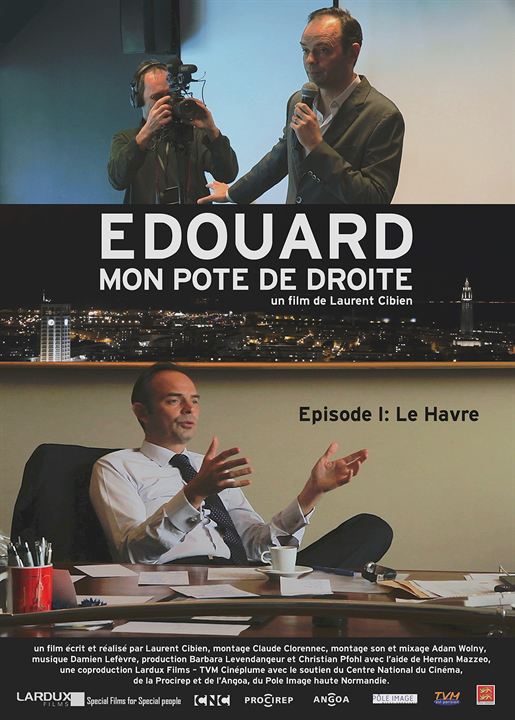

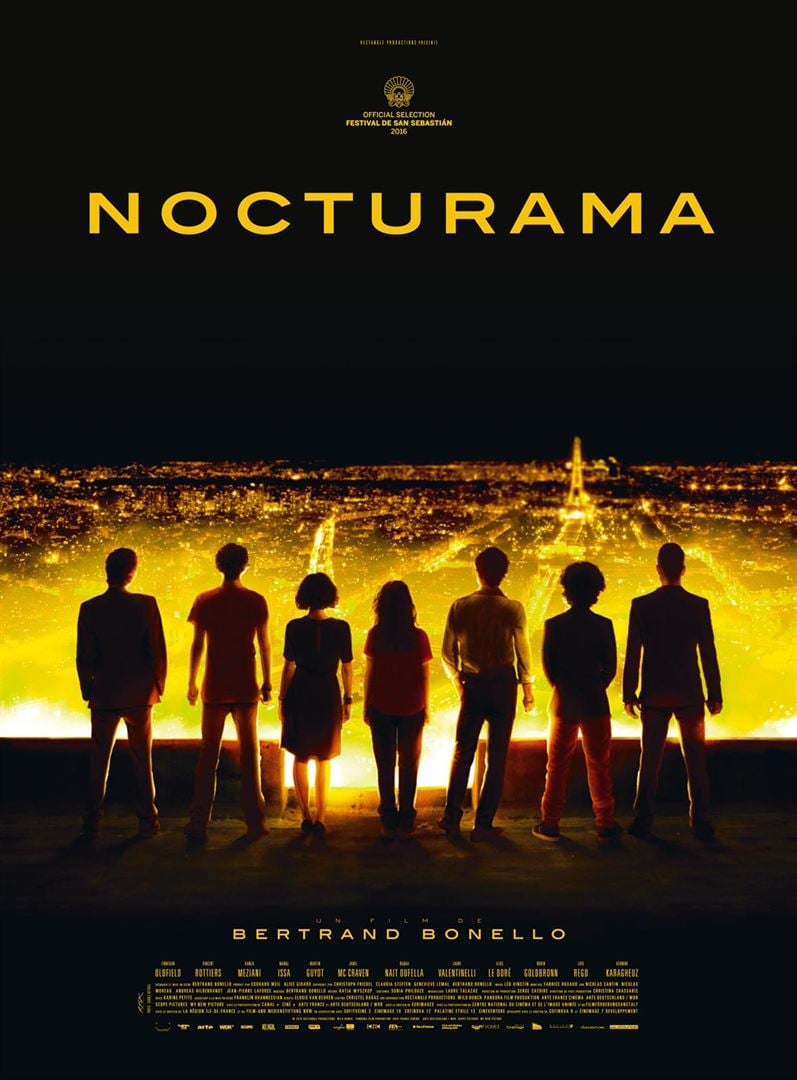

Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014.

Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014.

J’ai moi aussi usé mes fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école que le député-maire du Havre. Nous avons obtenu la même année le diplôme de Sciences Po – où Édouard militait chez les jeunes rocardiens – puis l’ENA et le Conseil d’État. Sauf que nos destins ont ensuite divergé : pendant que je passais mes journées au cinéma, Édouard Philippe s’est engagé en politique aux côtés d’Alain Juppé qu’il a secondé dans la création de l’UMP. Conseiller municipal du Havre en 2001, conseiller général en 2008, maire du Havre et président de la communauté d’agglomération en 2010, député de la 7ème circonscription de Seine-Maritime en 2012, Édouard Philippe gravit une à une les marches du pouvoir et deviendra probablement ministre si son mentor remporte la prochaine présidentielle.

Le documentaire de Laurent Cibien s’inscrit, nous dit le réalisateur dans un « travail au long cours sur la fabrique du pouvoir dans la France contemporaine ». Le résultat n’est hélas pas à la hauteur de ce programme ambitieux.

Édouard, mon pote de droite hésite entre deux projets : la description d’une campagne municipale qui réhabiliterait le politique dans ce qu’il a de plus modeste et le portrait d’une « bête » politique, maire aujourd’hui, ministre demain.

La caméra de Laurent Cibien ne cherche pas à piéger son sujet. On est loin des documentaires décapants de Yves Jeuland sur Georges Frêche ou de Stéphane Bron sur Christoph Blocher. Le député-maire y apparaît toujours à son avantage. Sa bonne humeur est insubmersible. Le doute jamais ne l’effleure. Il travaille en musique, sans donner l’impression que cette campagne lui demande un effort ou lui impose un sacrifice. Il ponctue chacune de ses interventions de petites blagues promptes à susciter la sympathie. Est-ce un air qu’il se donne ou le portait fidèle de sa personnalité ? Pour le connaître un peu, je pencherai pour la seconde option.

Laurent Cibien nous parle de la politique : la constitution de la liste municipale, l’organisation des meetings de campagne, la tournée des bureaux de vote le jour du scrutin, la victoire dès le premier tour… Mais à aucun moment ne sont évoqués les sujets de fond : quel projet Édouard Philippe et ses co-lisitiers proposent-ils pour Le Havre ? comment cette campagne s’inscrit-elle dans le contexte national (le nom du président de la République n’est pas prononcée une seule fois) ? Sans doute, comme le dit le député-maire, l’enjeu est-il local : « Il n’y a pas de tramway de gauche ou de tramway de droite ». Sans doute le documentaire de référence de Raymond Depardon 1974, une partie de campagne n’évoquait-il guère plus les sujets de fond de la campagne présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing. Pour autant on regrette la superficialité d’un portrait qui reste à la surface d’un homme et de ses convictions.

La bande-annonce

Parisien, la trentaine, Mathieu reçoit un appel du Canada. Son père biologique, dont sa mère a toujours refusé de lui dévoiler l’identité, vient de mourir. Mathieu saute dans un avion pour assister aux funérailles et rencontrer sa famille. Mais Pierre, le meilleur ami de son père, l’accueille à l’aéroport et essaie de l’en dissuader.

Parisien, la trentaine, Mathieu reçoit un appel du Canada. Son père biologique, dont sa mère a toujours refusé de lui dévoiler l’identité, vient de mourir. Mathieu saute dans un avion pour assister aux funérailles et rencontrer sa famille. Mais Pierre, le meilleur ami de son père, l’accueille à l’aéroport et essaie de l’en dissuader.

Deux fanfares, l’une wallonne, l’autre flamande, sont sélectionnées pour représenter la Belgique à la finale européenne. Uniront-elles leur force ou s’affronteront-elles dans un combat stérile ?

Deux fanfares, l’une wallonne, l’autre flamande, sont sélectionnées pour représenter la Belgique à la finale européenne. Uniront-elles leur force ou s’affronteront-elles dans un combat stérile ? Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014.

Laurent Cibien et Édouard Philippe ont usé leurs fonds de culotte sur les mêmes bancs d’école. Vingt-cinq ans plus tard, le premier, devenu documentariste, filme la campagne électorale du second, candidat à sa succession à la mairie du Havre en mars 2014. Dounia et Maimounia sont « deux mouflettes de banlieue » – pour reprendre la jolie expression de Télérama dont elles font la couverture. Dounia est une beurette poids plume à la langue bien pendue qui vit misérablement dans un bidonville avec sa mère pute et alcoolo ; Mamounia est une renoi poids lourd dont le père est l’imam de la salle de prière. L’une et l’autre sèchent les cours du BEP, maraudent au centre commercial, rêvent d’argent facile.

Dounia et Maimounia sont « deux mouflettes de banlieue » – pour reprendre la jolie expression de Télérama dont elles font la couverture. Dounia est une beurette poids plume à la langue bien pendue qui vit misérablement dans un bidonville avec sa mère pute et alcoolo ; Mamounia est une renoi poids lourd dont le père est l’imam de la salle de prière. L’une et l’autre sèchent les cours du BEP, maraudent au centre commercial, rêvent d’argent facile. Lena (Emma Watson) est anglaise et hôtesse de l’air ; Daniel est allemand et photographe. Ils se rencontrent au Chili, à la veille de l’assassinat de Salvador Allende et sont emportés dans le coup de filet de la junte d’Augusto Pinochet. Lena est rapidement libérée ; mais Daniel, membre des jeunesses socialistes, est transporté à Colonia Dignidad, une colonie agricole sectaire fondée par un gourou allemand pédophile qui y fait régner un ordre de fer et qui abrite une prison secrète de la junte. Pour libérer Daniel, Lena décide de s’y enrôler.

Lena (Emma Watson) est anglaise et hôtesse de l’air ; Daniel est allemand et photographe. Ils se rencontrent au Chili, à la veille de l’assassinat de Salvador Allende et sont emportés dans le coup de filet de la junte d’Augusto Pinochet. Lena est rapidement libérée ; mais Daniel, membre des jeunesses socialistes, est transporté à Colonia Dignidad, une colonie agricole sectaire fondée par un gourou allemand pédophile qui y fait régner un ordre de fer et qui abrite une prison secrète de la junte. Pour libérer Daniel, Lena décide de s’y enrôler. L’inspecteur Ji-wook est un policier redoutable, passé maître dans les arts martiaux, qui terrifie les caïds les plus chevronnés. Mais l’inspecteur Ji-wook est aussi un homme animé, depuis son enfance, du désir inavouable de changer de sexe.

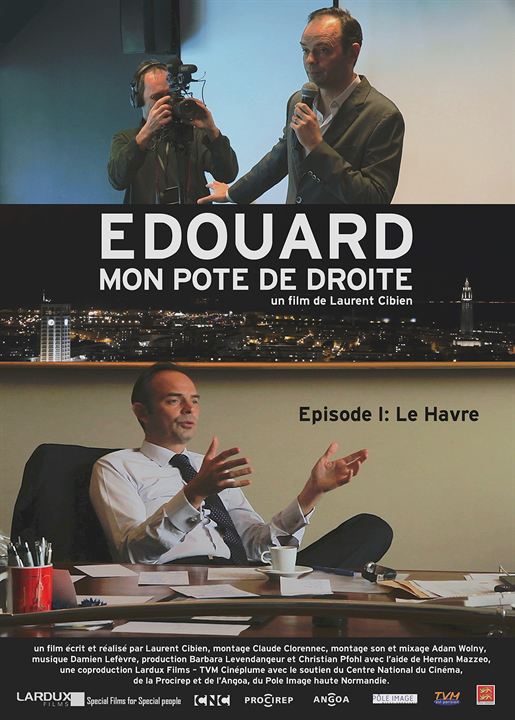

L’inspecteur Ji-wook est un policier redoutable, passé maître dans les arts martiaux, qui terrifie les caïds les plus chevronnés. Mais l’inspecteur Ji-wook est aussi un homme animé, depuis son enfance, du désir inavouable de changer de sexe.

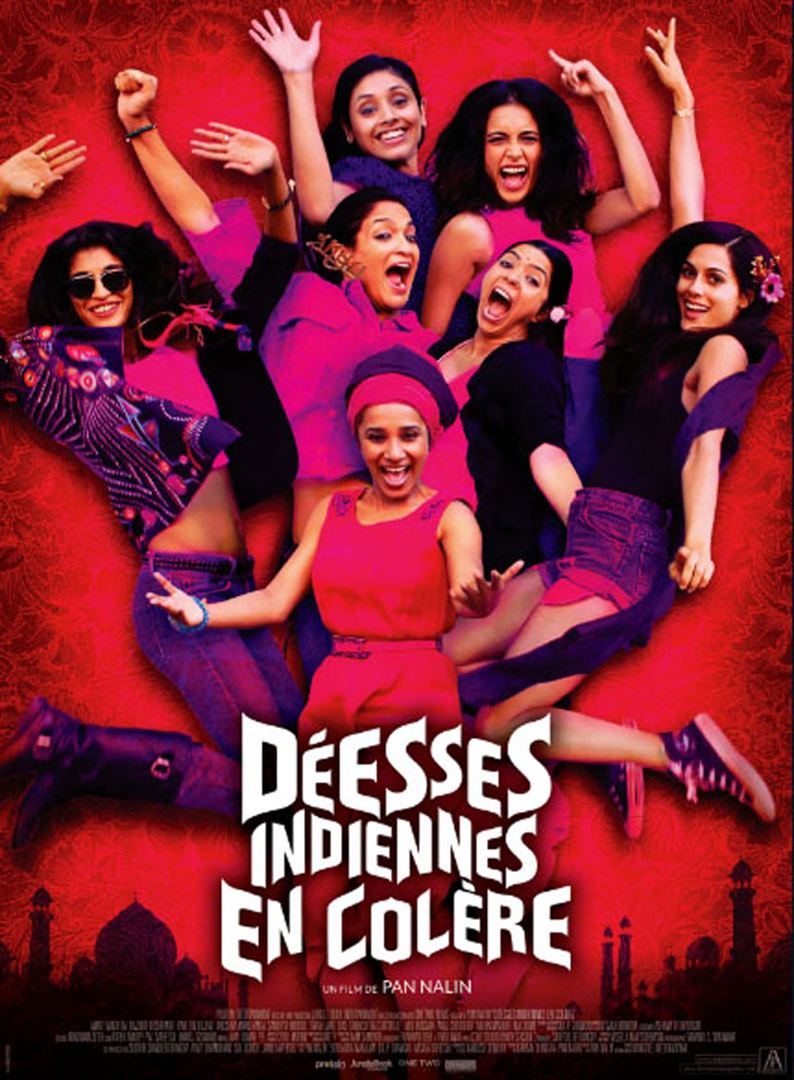

Freida, photographe surdouée, convie dans le plus grand secret ses meilleures amies à son mariage dans une belle maison portugaise à Goa. Mad, la chanteuse, Pam, la bourgeoise mal mariée, Nargis, la militante, Jo, l’actrice métisse, Su, la businesswoman, et même Laxmi, la bonne, sont chacune à leur façon des « déesses indiennes en colère ».

Freida, photographe surdouée, convie dans le plus grand secret ses meilleures amies à son mariage dans une belle maison portugaise à Goa. Mad, la chanteuse, Pam, la bourgeoise mal mariée, Nargis, la militante, Jo, l’actrice métisse, Su, la businesswoman, et même Laxmi, la bonne, sont chacune à leur façon des « déesses indiennes en colère ». Depuis sa sortie à Cannes où il avait reçu un accueil enthousiaste, Toni Erdmann divise les spectateurs. La majorité salue une œuvre hors nome, loufoque et attachante. La minorité crie à l’imposture. De quel côté vous classerez-vous ?

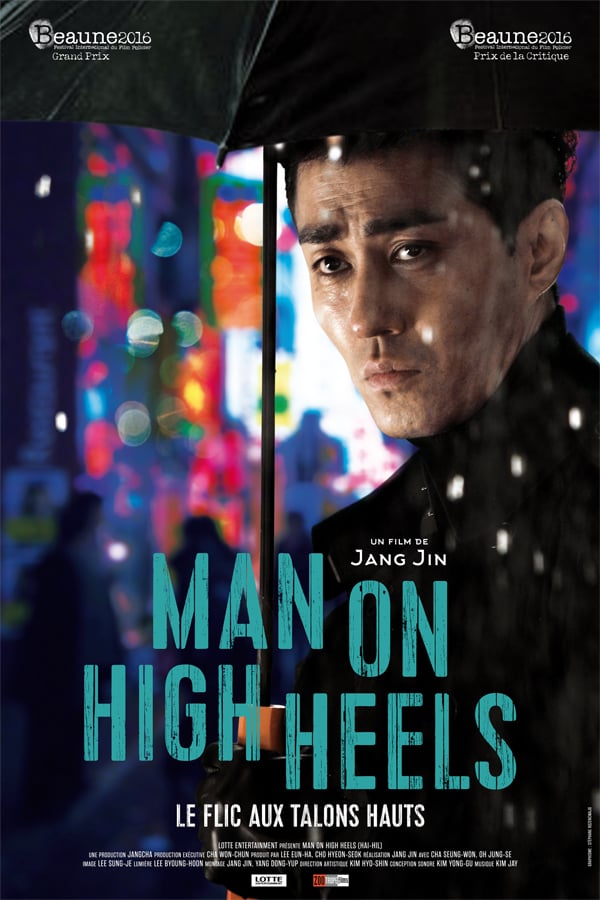

Depuis sa sortie à Cannes où il avait reçu un accueil enthousiaste, Toni Erdmann divise les spectateurs. La majorité salue une œuvre hors nome, loufoque et attachante. La minorité crie à l’imposture. De quel côté vous classerez-vous ? Il est facile de critiquer les bons films qu’on a aimés et les mauvais films qu’on a détestés. Mais que dire des bons films qu’on déteste ? Et des mauvais qu’on aime ?

Il est facile de critiquer les bons films qu’on a aimés et les mauvais films qu’on a détestés. Mais que dire des bons films qu’on déteste ? Et des mauvais qu’on aime ?