Green Room est un survival. En français, on dit « film de survie » ; mais en anglais, ça sonne nettement mieux, n’est-ce pas ?

Green Room est un survival. En français, on dit « film de survie » ; mais en anglais, ça sonne nettement mieux, n’est-ce pas ?

Qu’est-ce qu’un survival ? Un film dont les héros survivent. Quels héros ? Parfois seul (le héros de Into the Wild ou de 127 heures), souvent en groupe (Délivrance, Massacre à la tronçonneuse). À quoi survivent-ils ? Aux éléments déchaînés (Le Jour d’après), à la fin du monde (La Route), à des zombies (World War Z), à des extraterrestres (Alien)…

Le survival est un genre hobbesien, qui dépeint une situation anarchique où la violence se déchaîne contre des victimes innocentes abandonnées à elles-mêmes, mais qui illustre aussi la nécessité de reconstruire un ordre sur des valeurs : le héros survivra à force de volonté et d’inventivité, le groupe se défendra en apprenant à coopérer. Le survival est aussi un genre « genré » : a priori plus fragiles, les filles y survivent pourtant mieux, soit que leur intelligence les préserve… soit que leur T-shirt mouillé constitue un argument impossible à sacrifier en cours de route.

Green Room est donc un film de genre qui suit des règles bien connues : unité d’action (un groupe de punk rock lutte contre des skinheads), unité de lieu (l’action se déroule dans un rade miteux, au cœur d’une forêt menaçante), unité de temps (le film dure jusqu’à épuisement de ses personnages).

Rien de nouveau sous le soleil – ou plutôt sous la pluie triste de l’Oregon. Entre les quatre sympathiques membres du groupe punk et les skinheads aux lacets rouges s’engage une lutte à mort. Un huis clos oppressant et gore où tous les coups sont permis : poignard, gros calibre, pitbull…

Trop convenu pour ne pas rapidement sombrer dans l’oubli ? Mais suffisamment original pour retenir l’attention ? Un peu les deux…

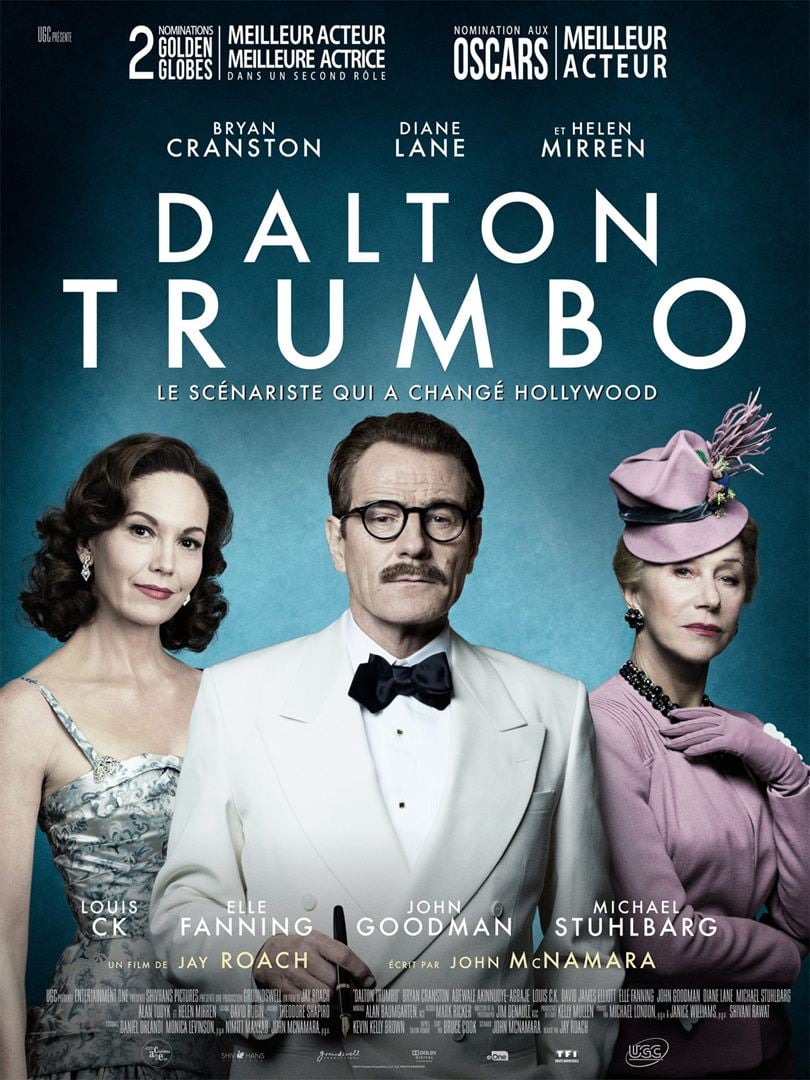

Scénariste à Hollywood, Donald Trumbo fut victime de la chasse aux sorcières pendant les années 50. Coupable d’être membre du Parti communiste, il fut emprisonné puis licencié. Il dut recourir à des pseudonymes et à des prête-noms pour continuer à travailler, rédigeant des scénarios de série B mais aussi des chefs-d’œuvre couronnés aux Oscars (Vacances romaines en 1954, Les Clameurs se sont tues en 1957).

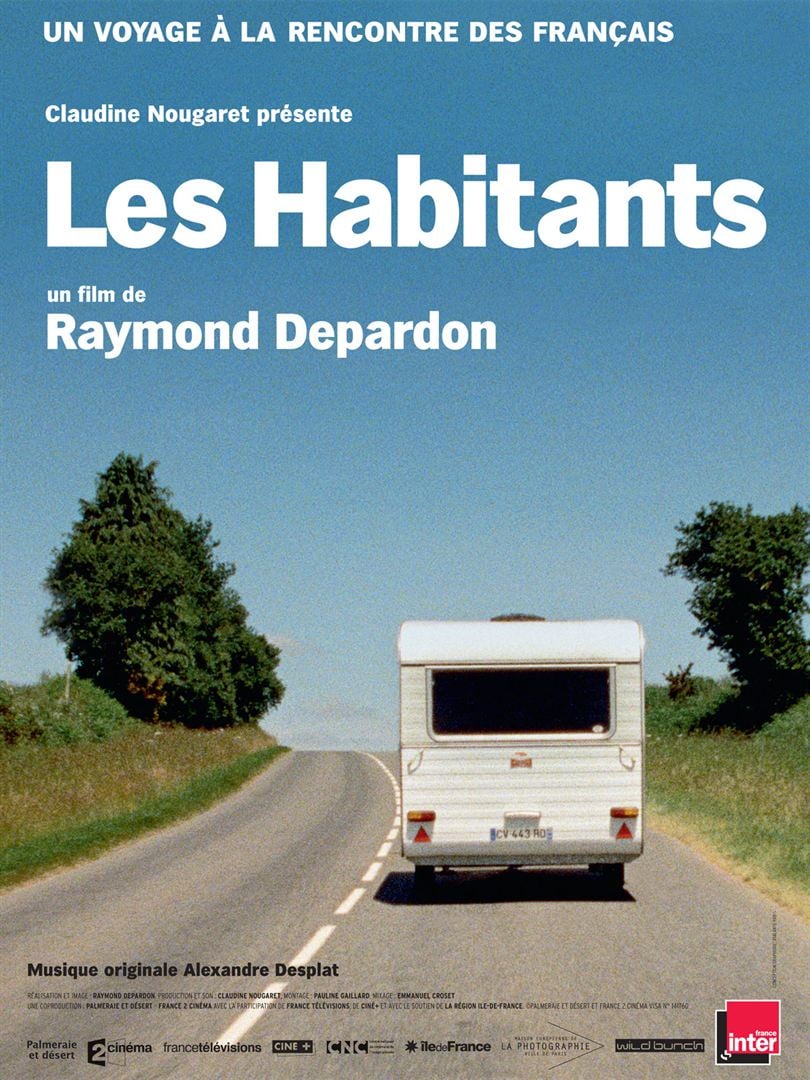

Scénariste à Hollywood, Donald Trumbo fut victime de la chasse aux sorcières pendant les années 50. Coupable d’être membre du Parti communiste, il fut emprisonné puis licencié. Il dut recourir à des pseudonymes et à des prête-noms pour continuer à travailler, rédigeant des scénarios de série B mais aussi des chefs-d’œuvre couronnés aux Oscars (Vacances romaines en 1954, Les Clameurs se sont tues en 1957). Raymond Depardon est le photographe qu’on connaît quand on n’en connaît pas d’autres. Le fondateur de la mythique agence Gamma en 1966. Le documentariste qui a filmé VGE en campagne (1974, une partie de campagne, 1974), le Tibesti (La Captive du désert, 1990), les comparutions immédiates à la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris (10e Chambre, instants d’audience, 2004) L’auteur de la photographie officielle du président de la République.

Raymond Depardon est le photographe qu’on connaît quand on n’en connaît pas d’autres. Le fondateur de la mythique agence Gamma en 1966. Le documentariste qui a filmé VGE en campagne (1974, une partie de campagne, 1974), le Tibesti (La Captive du désert, 1990), les comparutions immédiates à la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris (10e Chambre, instants d’audience, 2004) L’auteur de la photographie officielle du président de la République. On lit ici ou là que le « Greta Gerwig movie » serait en train de devenir un genre cinématographique à part entière. Soit des films bobos new-yorkais racontant la vie d’une grande fille dégingandée, trop diplômée pour avoir les pieds sur terre, trop complexée pour être sereine et trop exigeante pour être épanouie. Bref une Woody Allen blonde et jeune.

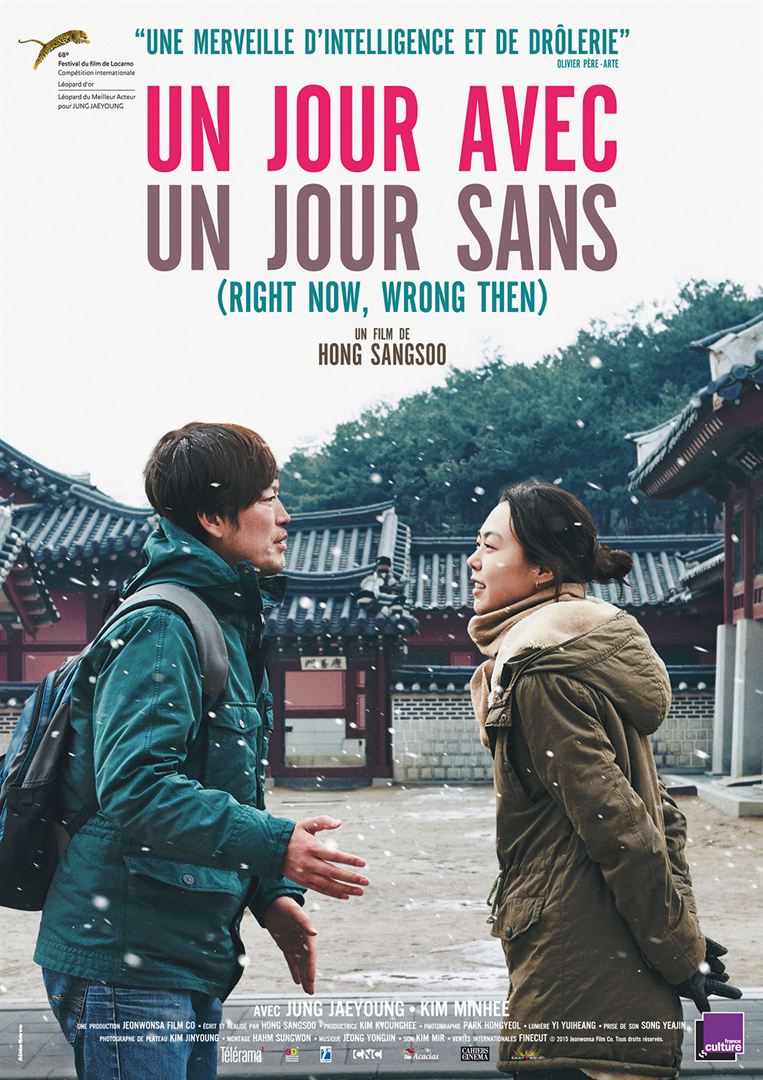

On lit ici ou là que le « Greta Gerwig movie » serait en train de devenir un genre cinématographique à part entière. Soit des films bobos new-yorkais racontant la vie d’une grande fille dégingandée, trop diplômée pour avoir les pieds sur terre, trop complexée pour être sereine et trop exigeante pour être épanouie. Bref une Woody Allen blonde et jeune. Un jour avec, un jour sans, c’est Smoking, No Smoking made in Korea. Ou, pour le dire autrement à ceux qui auraient oublié le César du meilleur film 1994, deux versions d’une même histoire.

Un jour avec, un jour sans, c’est Smoking, No Smoking made in Korea. Ou, pour le dire autrement à ceux qui auraient oublié le César du meilleur film 1994, deux versions d’une même histoire.

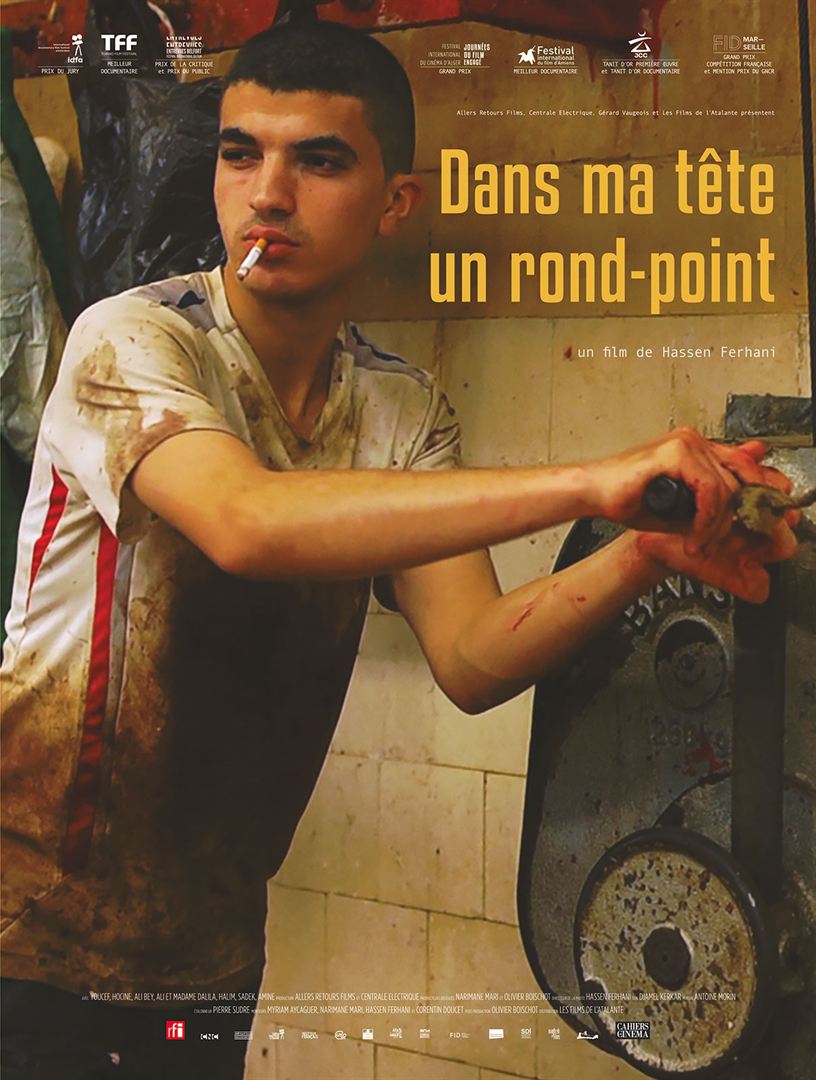

Bollywood produit plus de films que Hollywood. Une minorité d’entre eux parvient en Occident. Tournés pour l’exportation, ils ne sont d’ailleurs pas les plus représentatifs. La Saison des femmes est de ceux-là qui, en raison de son sujet et de ses scènes dénudées, n’a pas obtenu son visa d’exploitation en Inde.

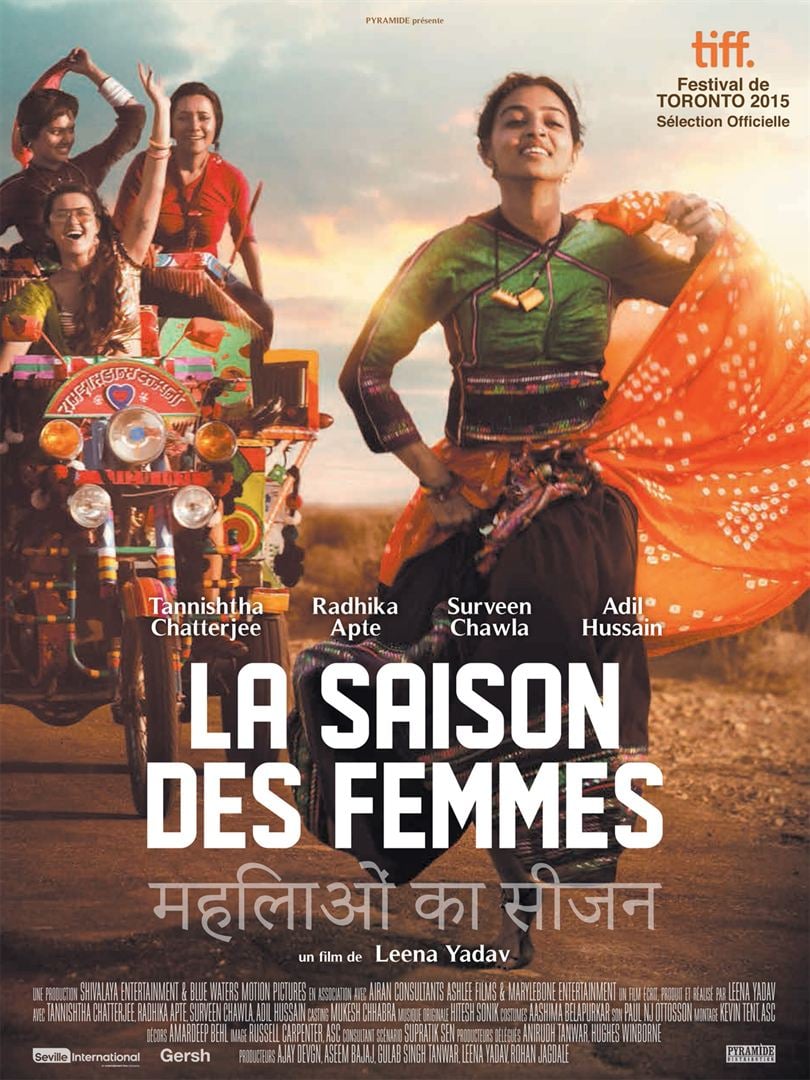

Bollywood produit plus de films que Hollywood. Une minorité d’entre eux parvient en Occident. Tournés pour l’exportation, ils ne sont d’ailleurs pas les plus représentatifs. La Saison des femmes est de ceux-là qui, en raison de son sujet et de ses scènes dénudées, n’a pas obtenu son visa d’exploitation en Inde. Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert.

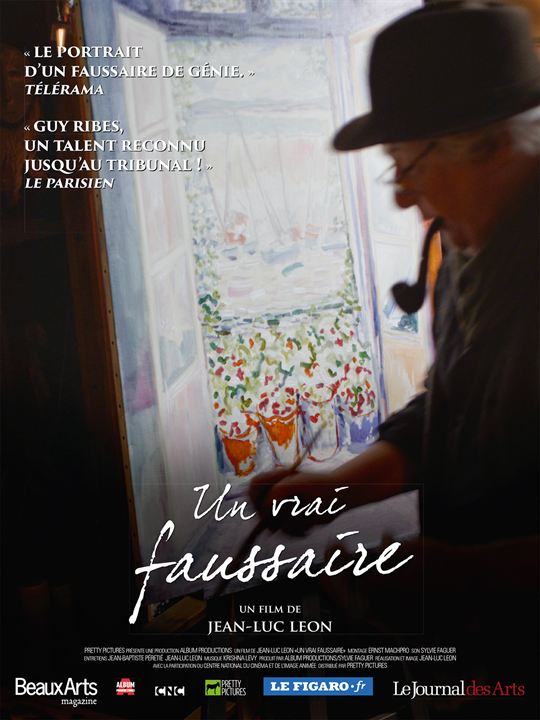

Guy Ribes est un faussaire qui, pendant plus de trente ans, a peint des toiles de maîtres. Arrêté, jugé et condamné, il témoigne à visage découvert. (« Les quatre cent coups » + « Entre les murs »)x Cuba = « Chala ». Soit l’histoire d’un petit Cubain attachant que l’enseignement d’une maîtresse d’école comme on n’en fait plus va sauver.

(« Les quatre cent coups » + « Entre les murs »)x Cuba = « Chala ». Soit l’histoire d’un petit Cubain attachant que l’enseignement d’une maîtresse d’école comme on n’en fait plus va sauver.