D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande.

D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande.

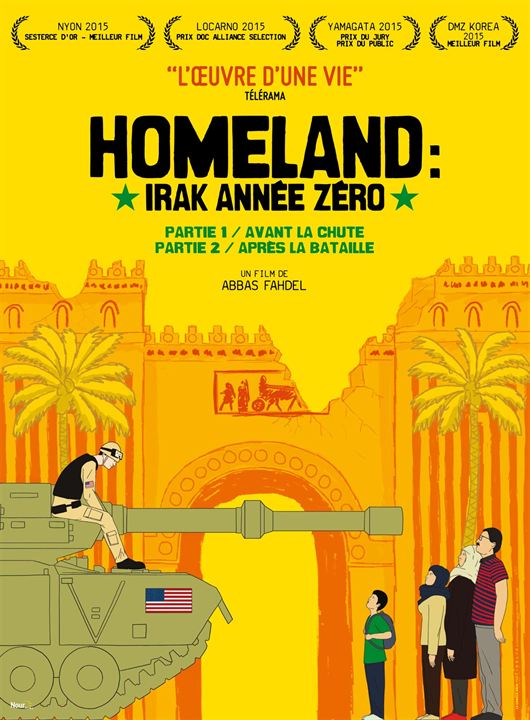

Cette méconnaissance reste profonde encore s’agissant des conflits récents qui ont opposé l’occident à d’autres régions du monde. Comment vivaient les Ivoiriens pendant l’opération Licorne ? les Libyens pendant l’opération Harmattan ? Grâce à Abbas Fahdel, le voile se lève (au propre comme au figuré) sur la vie de la classe moyenne irakienne avant et après l’invasion américaine de 2003. Le documentariste franco-irakien a planté sa caméra chez sa sœur, à Bagdad, captant les faits quotidiens les plus banals d’une famille élargie : un père, une mère, cinq enfants, dont le petit Haidar, le plus jeune, le plus turbulent, dont on apprend vite le destin fatal, d’innombrables cousins…

Abbas Fahdel rend palpable des sentiments très simples : l’attente de la guerre, les préparatifs avisés (creuser un puits dans le jardin pour s’assurer un approvisionnement en eau potable, envoyer les enfants en province auprès de leurs cousins) ou risibles (acheter des couches-culottes… pour se protéger des attaques chimiques), les réactions à la victoire américaine qui oscille entre le soulagement d’être débarrassé de Saddam Hussein et de son régime tyrannique, et très vite l’inquiétude face à l’insécurité grandissante et la rancœur face aux promesses non tenues.

Tout cela est très bien venu, filmé avec beaucoup de finesse. Mais pourquoi ce documentaire doit-il durer cinq heures vingt-quatre? Qu’apporte au propos de l’auteur cette durée hors norme, excessive ? N’aurait-il pas pu en dire autant, ou à peine moins, en l’amputant de deux ou trois heures ?

La bande-annonce

En 1975, J.G. Ballard a écrit High-Rise, vite devenu un classique de science-fiction. Quarante ans plus tard, celui-ci est enfin porté à l’écran. Une immense tour d’habitation est un condensé d’humanité : les plus pauvres s’entassent dans les premiers étages, les classes moyennes dans les étages intermédiaires et les plus riches dans les penthouses des derniers étages. Mais les règles qui régissent son organisation cèdent à l’anarchie.

En 1975, J.G. Ballard a écrit High-Rise, vite devenu un classique de science-fiction. Quarante ans plus tard, celui-ci est enfin porté à l’écran. Une immense tour d’habitation est un condensé d’humanité : les plus pauvres s’entassent dans les premiers étages, les classes moyennes dans les étages intermédiaires et les plus riches dans les penthouses des derniers étages. Mais les règles qui régissent son organisation cèdent à l’anarchie.

En 2004, CBS News révèle que George W. Bush a réussi à éviter d’être enrôlé au Vietnam. Mais l’authenticité des documents à l’origine de ces révélations est bientôt mise en doute obligeant le présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford) et sa productrice Mary Mapes (Cate Blanchett) à mettre fin à leurs carrières.

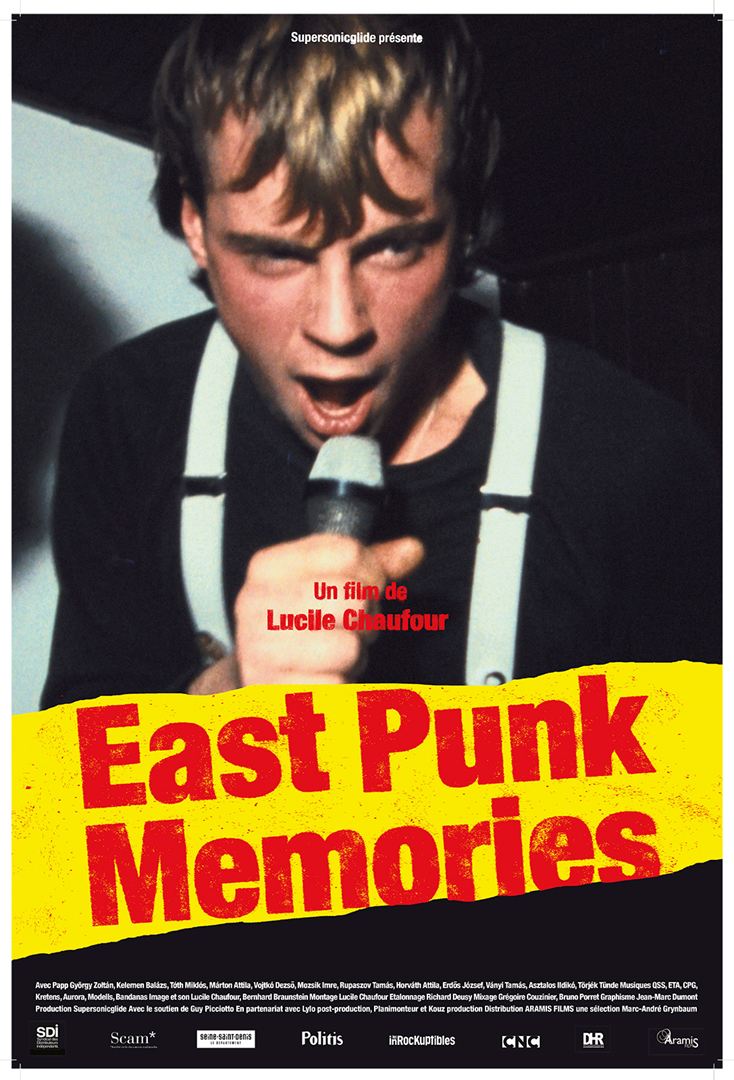

En 2004, CBS News révèle que George W. Bush a réussi à éviter d’être enrôlé au Vietnam. Mais l’authenticité des documents à l’origine de ces révélations est bientôt mise en doute obligeant le présentateur vedette Dan Rather (Robert Redford) et sa productrice Mary Mapes (Cate Blanchett) à mettre fin à leurs carrières. Jeune étudiante aux Arts déco, Lucile Chaufour avait franchi le Mur au début des années 80 pour aller filmer les punks de Budapest. Trente ans plus tard, elle est retournée en Hongrie, a retrouvé les protagonistes de ses vieux films en 16 mm et les a interviewés. Unis hier dans une même exécration du système communiste, ils ont suivi des chemins bien différents. Les uns se sont parfaitement intégrés au système capitaliste, les autres sont restés des marginaux accrochés à leurs rêves nihilistes.

Jeune étudiante aux Arts déco, Lucile Chaufour avait franchi le Mur au début des années 80 pour aller filmer les punks de Budapest. Trente ans plus tard, elle est retournée en Hongrie, a retrouvé les protagonistes de ses vieux films en 16 mm et les a interviewés. Unis hier dans une même exécration du système communiste, ils ont suivi des chemins bien différents. Les uns se sont parfaitement intégrés au système capitaliste, les autres sont restés des marginaux accrochés à leurs rêves nihilistes. Rock star aphone, Marianne (Tilda Swinton) se repose avec son jeune amant Paul (Matthias Schoenaerts) sur une île italienne. Leur retraite idyllique est troublée par l’arrivée intempestive de l’ex-amant de Marianne, Harry (Ralph Fiennes), et de sa fille Penelope (Dakota Johnson). Autour de la piscine, Harry tente de reconquérir Marianne tandis que Penelope trouble Paul.

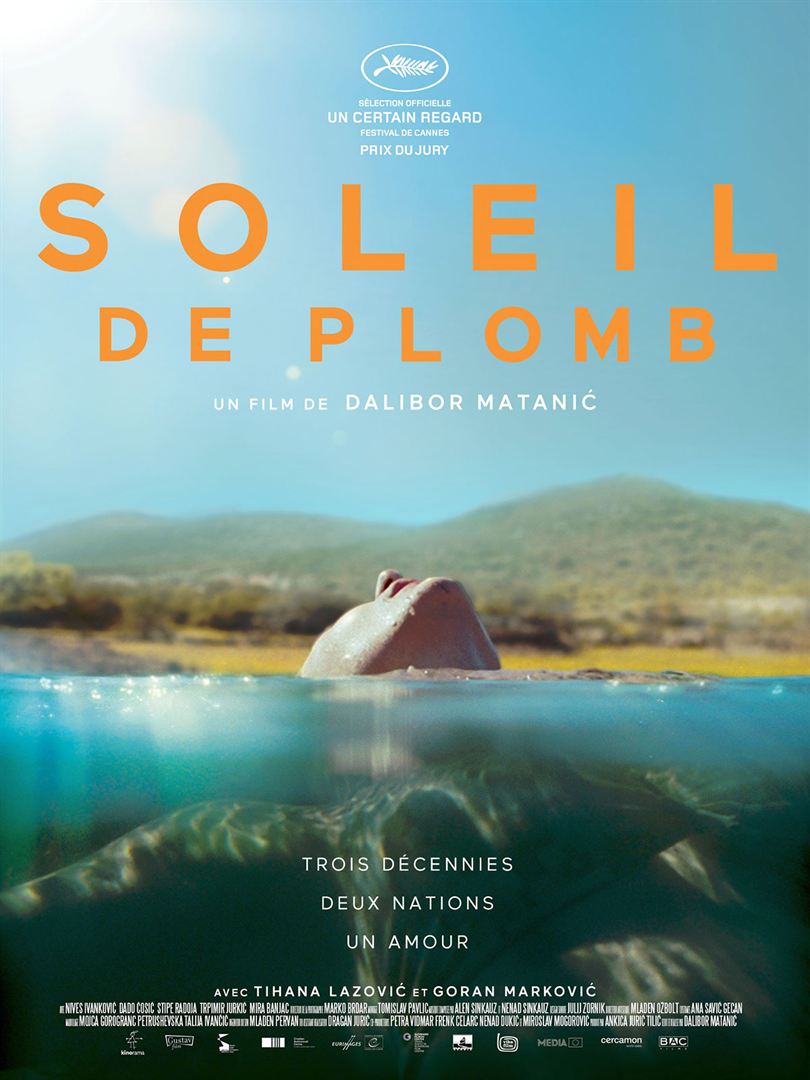

Rock star aphone, Marianne (Tilda Swinton) se repose avec son jeune amant Paul (Matthias Schoenaerts) sur une île italienne. Leur retraite idyllique est troublée par l’arrivée intempestive de l’ex-amant de Marianne, Harry (Ralph Fiennes), et de sa fille Penelope (Dakota Johnson). Autour de la piscine, Harry tente de reconquérir Marianne tandis que Penelope trouble Paul. « Trois décennies. Deux nations. Un amour ». Sur le papier, Soleil de plomb est terriblement alléchant : trois histoires d’amours impossibles entre un Croate et une Serbe à dix ans d’intervalle. La première à l’été 1991 : la guerre civile dresse l’une contre l’autre des communautés habituées jusqu’alors à vivre ensemble. La deuxième à l’été 2001 : la guerre est finie mais ses stigmates restent bien visibles dans les villes qui peinent à se reconstruire et dans les cœurs qui tardent à se réconcilier. La troisième à l’été 2011 : la Croatie est sur le point d’entrer dans l’Union européenne et les plus jeunes n’ont pas connu la guerre sinon dans les livres d’histoire ; mais les plaies ne sont pas toutes cicatrisées.

« Trois décennies. Deux nations. Un amour ». Sur le papier, Soleil de plomb est terriblement alléchant : trois histoires d’amours impossibles entre un Croate et une Serbe à dix ans d’intervalle. La première à l’été 1991 : la guerre civile dresse l’une contre l’autre des communautés habituées jusqu’alors à vivre ensemble. La deuxième à l’été 2001 : la guerre est finie mais ses stigmates restent bien visibles dans les villes qui peinent à se reconstruire et dans les cœurs qui tardent à se réconcilier. La troisième à l’été 2011 : la Croatie est sur le point d’entrer dans l’Union européenne et les plus jeunes n’ont pas connu la guerre sinon dans les livres d’histoire ; mais les plaies ne sont pas toutes cicatrisées. Le monstre évoqué par le titre est l’administration mexicaine de la santé, sourde aux besoins des malades, qui laisse le mari de Sonia agoniser sans lui payer le médicament qui soulagerait ses souffrances. Contre ce monstre, Sonia se dresse, comme nous le ferions, en l’inondant de courriers et d’appels téléphoniques, avec la sempiternelle requête qu’elle introduit poliment en s’excusant du dérangement qu’elle cause.

Le monstre évoqué par le titre est l’administration mexicaine de la santé, sourde aux besoins des malades, qui laisse le mari de Sonia agoniser sans lui payer le médicament qui soulagerait ses souffrances. Contre ce monstre, Sonia se dresse, comme nous le ferions, en l’inondant de courriers et d’appels téléphoniques, avec la sempiternelle requête qu’elle introduit poliment en s’excusant du dérangement qu’elle cause. Je suis loin de partager l’enthousiaste critique suscitée par le dernier film d’André Téchiné.

Je suis loin de partager l’enthousiaste critique suscitée par le dernier film d’André Téchiné. Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné.

Kaili Blues a provoqué une polémique dans le petit monde du cinéma. Affligé par le faible nombre de salles qui l’ont programmé, son distributeur a lancé un cri d’alarme. Que le nombre impressionnant de sorties (vingt-et-une cette semaine) condamne à l’invisibilité la plupart des « petits films » relève de l’évidence. Pour autant, Kaili Blues n’est peut-être pas le meilleur ambassadeur d’un cinéma d’art et essai injustement bâillonné. D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande.

D’une guerre, on connaît la plupart du temps les circonstances qui l’ont provoquée, les combats qui l’ont rythmée, les faits d’armes, glorieux ou insignifiants, qui l’ont marquée. En revanche, reste méconnue la vie des vrais gens. Cette méconnaissance est lentement levée, s’agissant par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Les cinéastes, comme les universitaires, après avoir étudié l’histoire politique et militaire, se sont mués en sociologues : Lacombe Lucien (sur un scénario de Patrick Modiano) ou la série Un village français nous rendent palpables les dilemmes des « vrais gens » sous l’occupation allemande. « Un film sans sexe, ni violence. » Voilà ce que ma (vieille) maman aime au cinéma. Aussi lui avais-je chaleureusement conseillé le dernier film de Thomas Lilti, le réalisateur du très réussi Hippocrate. Sans doute le sponsoring de France bleue avait-il endormi mon sens critique. Car ma bientôt octogénaire génitrice m’a sévèrement tancé pour mes conseils mal avisés : « Un film trop conventionnel, cousu de fil blanc, ennuyeux. »

« Un film sans sexe, ni violence. » Voilà ce que ma (vieille) maman aime au cinéma. Aussi lui avais-je chaleureusement conseillé le dernier film de Thomas Lilti, le réalisateur du très réussi Hippocrate. Sans doute le sponsoring de France bleue avait-il endormi mon sens critique. Car ma bientôt octogénaire génitrice m’a sévèrement tancé pour mes conseils mal avisés : « Un film trop conventionnel, cousu de fil blanc, ennuyeux. »