Certains films sont précédés d’excellentes critiques et d’un bouche-à-oreille enthousiaste. Carol est de ceux-là. J’attendais avec impatience sa sortie, alléché par une bande-annonce d’une folle élégance. Carol était un film que j’avais follement envie d’aimer… et que je n’ai pas adoré.

Certains films sont précédés d’excellentes critiques et d’un bouche-à-oreille enthousiaste. Carol est de ceux-là. J’attendais avec impatience sa sortie, alléché par une bande-annonce d’une folle élégance. Carol était un film que j’avais follement envie d’aimer… et que je n’ai pas adoré.

Carol, c’est le prénom de l’héroïne jouée par Cate Blanchett. L’affiche ne présente pas que sa seule photo, mais aussi celle de son amante, Therese (sans accent parce qu’on est en Amérique) Belivet (qui est un patronyme tchèque contrairement à ce qu’on aurait pu croire). Elle commet un contre-sens en orientant les regards des deux personnages dans une direction opposée alors que le film est l’histoire de leur rencontre.

Mais arrêtons de critiquer l’affiche et parlons du film. Vous savez déjà qu’il raconte comment une grande bourgeoise, dont le mariage se délite, s’entiche d’une modeste employée. Vous savez aussi que l’action se déroule dans le New York des années 50, merveilleusement éclairé en Super 16 par le chef opérateur Ed Lachman. Vous savez enfin que Todd Haynes filme comme Douglas Sirk, que Cate Blanchett a des airs de Greta Garbo et que Rooney Mara ressemble à Audrey Hepburn.

Cate Blanchett est censée être divine dans le rôle-titre. Visage anguleux, voix follement sensuelle, toilettes terriblement élégantes. Sauf que. Sauf que, j’ai trouvé qu’elle surjouait dangereusement. La démarche trop chaloupée, la coiffure trop apprêtée, les gants trop …. gantés ! Prenez la scène de la rencontre dans le grand magasin, entre poupées et petits trains. Scène d’anthologie ? Scène surjouée où je n’ai pas ressenti le coup de foudre, l’électricité entre les deux femmes.

Par comparaison, j’ai trouvé Rooney Mara beaucoup plus juste. C’est peut-être elle, la vraie héroïne du film qui se découvre au contact de Carol. Le papillon qui se débarrasse de sa chrysalide – et de son boyfriend fade comme une endive wallonne.

Quant à la scène finale. Parlons-en. Elle est annoncée dès le premier plan. Ah ! cette manie contemporaine de construire le film en flash back à partir d’une scène qu’on retrouvera – filmée sous un autre angle – à la fin du film. La première utilisation de ce procédé était géniale (Casino de Scorsese ?), la 351e lassante. Donc, on retrouve nos deux héroïnes à la fin du film, là où on les avait laissées au début. Que se passe-t-il ? je ne vous le dirai pas – histoire de garder votre fidélité à me lire. Mais je trouve cette fin-là, dont j’aurais tant aimé qu’elle m’arrache des sanglots, bêtement ratée. Et je lui préfère mille fois les amours contrariées de Une brève rencontre (David Lean, 1945).

Peut-être, si je n’en avais pas tant escompté, aurais-je adoré Carol et en chanterais-je les éloges. Ce qui explique ma note lâchement médiane. Mais, parce que j’en attendais trop, j’ai énuméré les défauts que j’y ai trouvés, au risque de vous laisser penser que ce film en était gorgé. Aussi, cher lecteur, prenez cette critique pour ce qu’elle est : un bémol dans un concert de louanges. Entendez mon bémol mais ne le laissez pas couvrir le concert de louanges !

« La Fille du patron », c’est deux films en un. D’un côté, des employés d’une entreprise textile qui forment une équipe de rugby. De l’autre, l’arrivée dans ce groupe soudé d’un corps exogène – la fille du patron chargée de mener une étude d’ergonomie dans l’entreprise de son père – qui va révéler les conflits de classe.

« La Fille du patron », c’est deux films en un. D’un côté, des employés d’une entreprise textile qui forment une équipe de rugby. De l’autre, l’arrivée dans ce groupe soudé d’un corps exogène – la fille du patron chargée de mener une étude d’ergonomie dans l’entreprise de son père – qui va révéler les conflits de classe.

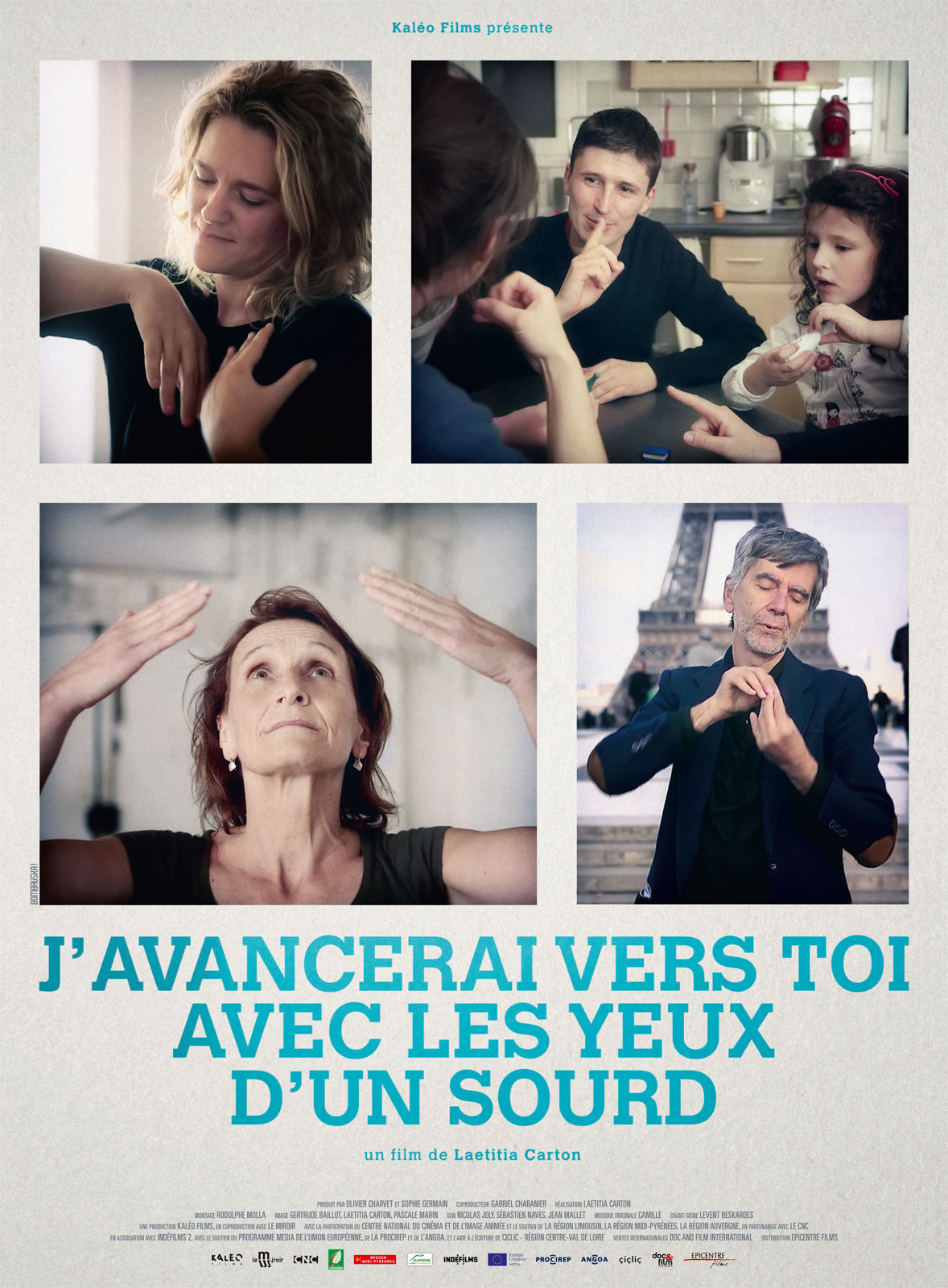

Les sourds veulent se faire entendre. Voilà le titre de la critique de ce beau documentaire que j’aurais écrit pour Libération.

Les sourds veulent se faire entendre. Voilà le titre de la critique de ce beau documentaire que j’aurais écrit pour Libération. Dans les années 60, les frères Krays régnèrent sur la mafia londonienne. Un premier film leur avait été consacré en 1990 que j’avais vu encore étudiant – et dont je n’ai gardé que le souvenir vague d’une efficace série B. Brian Helgeland, le réalisateur des dispensables « Payback » et « Chevalier », aime les titres courts et filme la légende de ces deux malfrats.

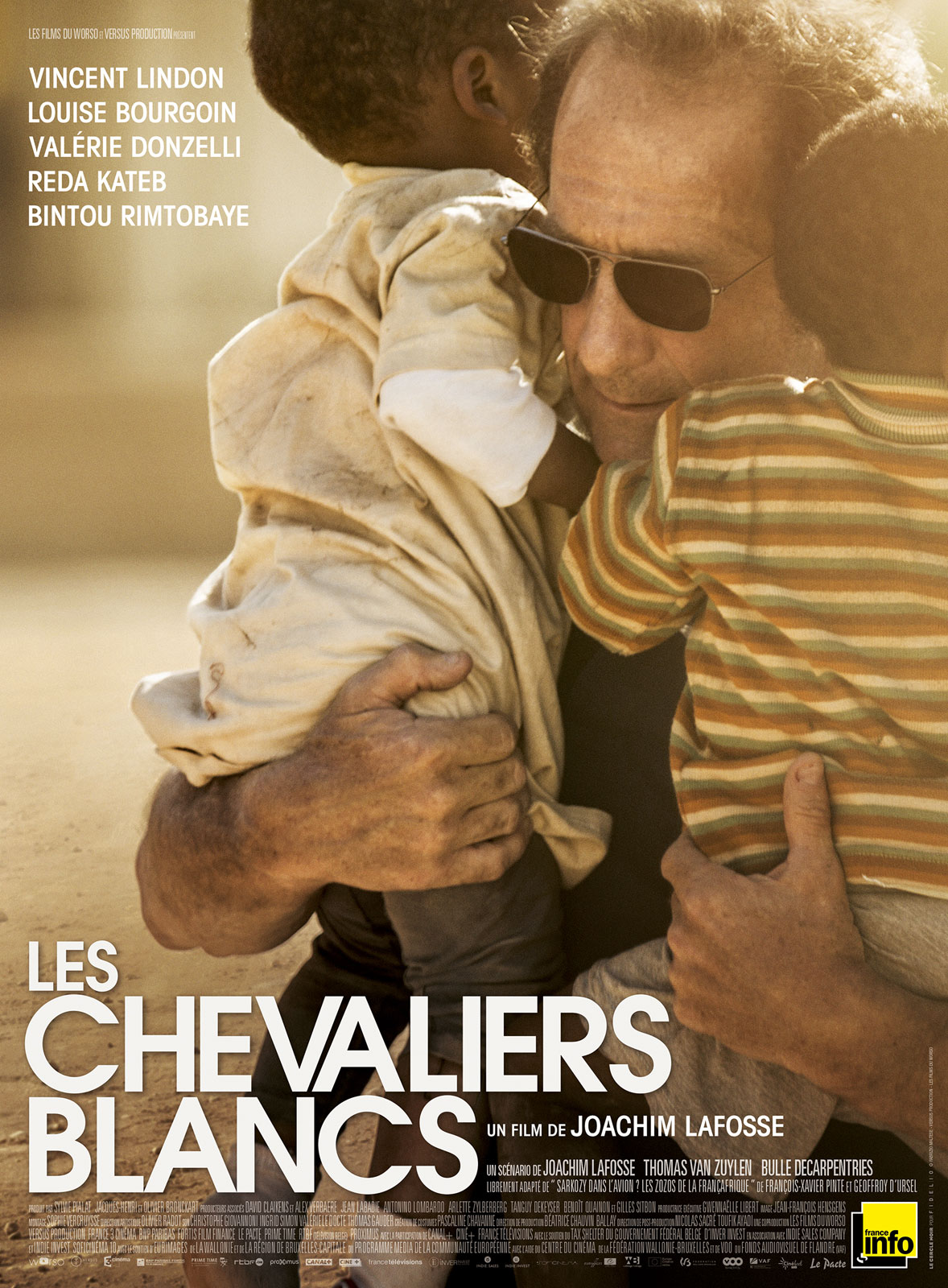

Dans les années 60, les frères Krays régnèrent sur la mafia londonienne. Un premier film leur avait été consacré en 1990 que j’avais vu encore étudiant – et dont je n’ai gardé que le souvenir vague d’une efficace série B. Brian Helgeland, le réalisateur des dispensables « Payback » et « Chevalier », aime les titres courts et filme la légende de ces deux malfrats. Le fait divers avait défrayé la chronique à l’automne 2007 : une association humanitaire française avait tenté de faire sortir du Tchad 103 enfants présentés comme orphelins du Darfour.

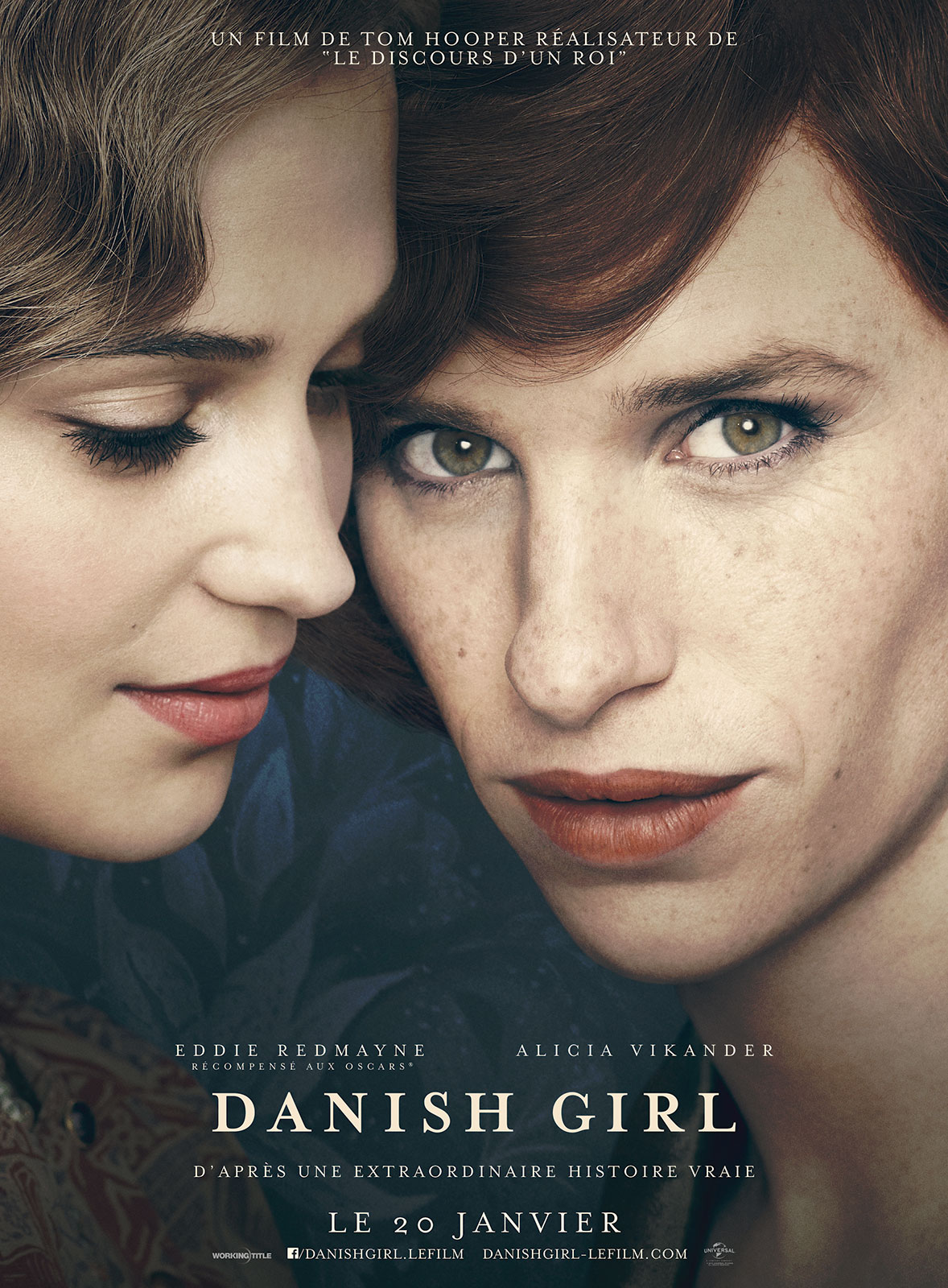

Le fait divers avait défrayé la chronique à l’automne 2007 : une association humanitaire française avait tenté de faire sortir du Tchad 103 enfants présentés comme orphelins du Darfour. « The Danish Girl » est – comme doivent l’être les mélos aujourd’hui – inspiré d’une histoire vraie : en 1930, le peintre danois Einar Wegener fut le premier à subir une opération de « réattribution sexuelle ».

« The Danish Girl » est – comme doivent l’être les mélos aujourd’hui – inspiré d’une histoire vraie : en 1930, le peintre danois Einar Wegener fut le premier à subir une opération de « réattribution sexuelle ». Anna Roussillon est une documentariste qui a posé sa caméra dans la maison de Farraj Jalal. Avec sa femme et ses quatre enfants, cet agriculteur vit à Louxor, en Moyenne-Égypte, à quelques kilomètres de la Vallée des Rois que des montgolfières affrétées par de riches touristes survolent dès l’aube.

Anna Roussillon est une documentariste qui a posé sa caméra dans la maison de Farraj Jalal. Avec sa femme et ses quatre enfants, cet agriculteur vit à Louxor, en Moyenne-Égypte, à quelques kilomètres de la Vallée des Rois que des montgolfières affrétées par de riches touristes survolent dès l’aube. Certains films sont précédés d’excellentes critiques et d’un bouche-à-oreille enthousiaste. Carol est de ceux-là. J’attendais avec impatience sa sortie, alléché par

Certains films sont précédés d’excellentes critiques et d’un bouche-à-oreille enthousiaste. Carol est de ceux-là. J’attendais avec impatience sa sortie, alléché par  Après « Ernest et Célestine », mon ami Henri Magalon et Maybe movies produisent « Tout en haut du monde ». Son action se déroule à la fin du XIXème siècle dans la Russie tsariste. La petite-fille d’un explorateur, disparu sur la banquise arctique, part à sa recherche tout en haut du monde.

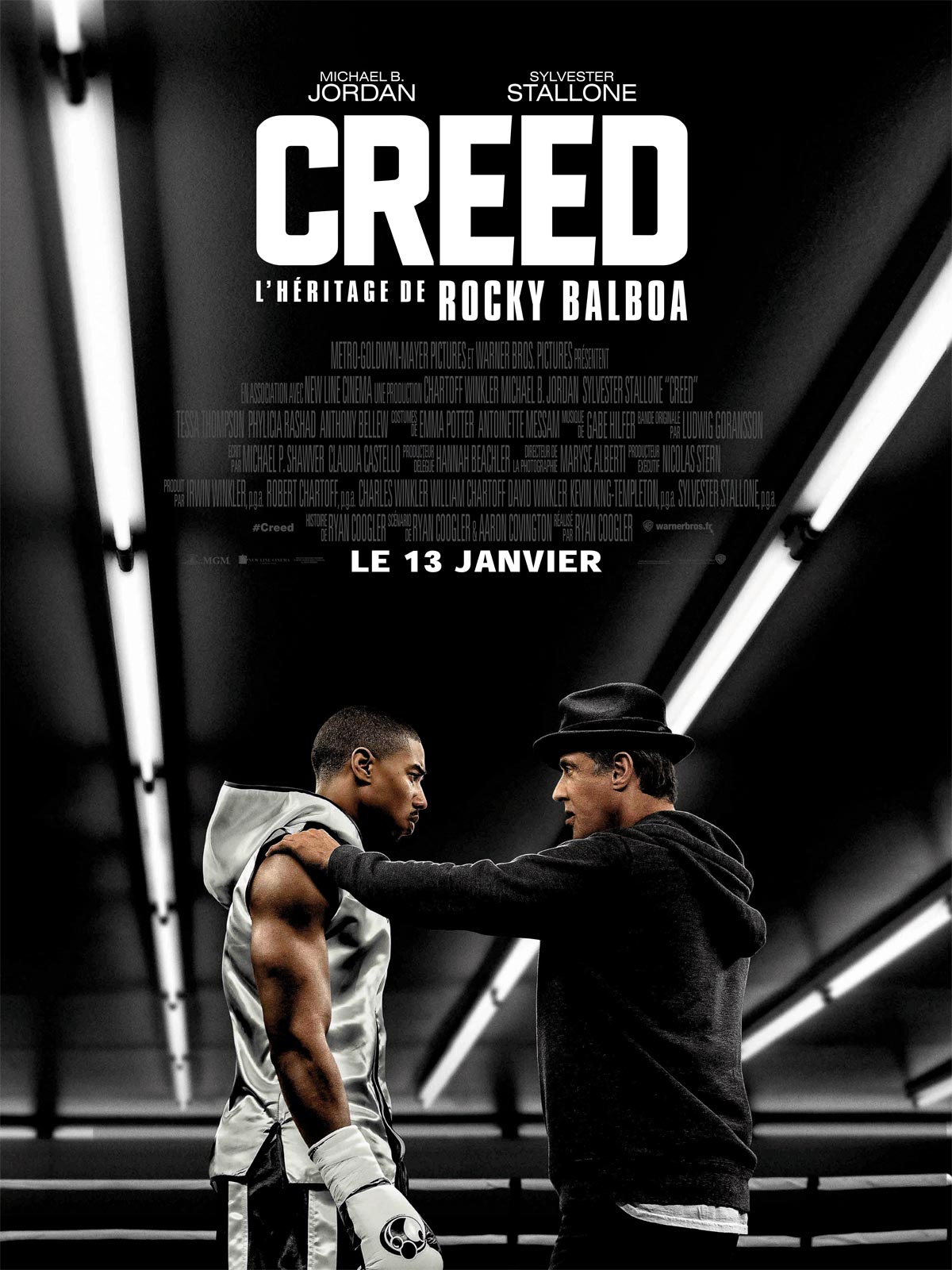

Après « Ernest et Célestine », mon ami Henri Magalon et Maybe movies produisent « Tout en haut du monde ». Son action se déroule à la fin du XIXème siècle dans la Russie tsariste. La petite-fille d’un explorateur, disparu sur la banquise arctique, part à sa recherche tout en haut du monde. Apollo Creed, l’adversaire de Rocky, devenu son ami, avait un fils naturel qui a hérité de son père ses dons pour la boxe. Il demande à Rocky de l’entraîner.

Apollo Creed, l’adversaire de Rocky, devenu son ami, avait un fils naturel qui a hérité de son père ses dons pour la boxe. Il demande à Rocky de l’entraîner.