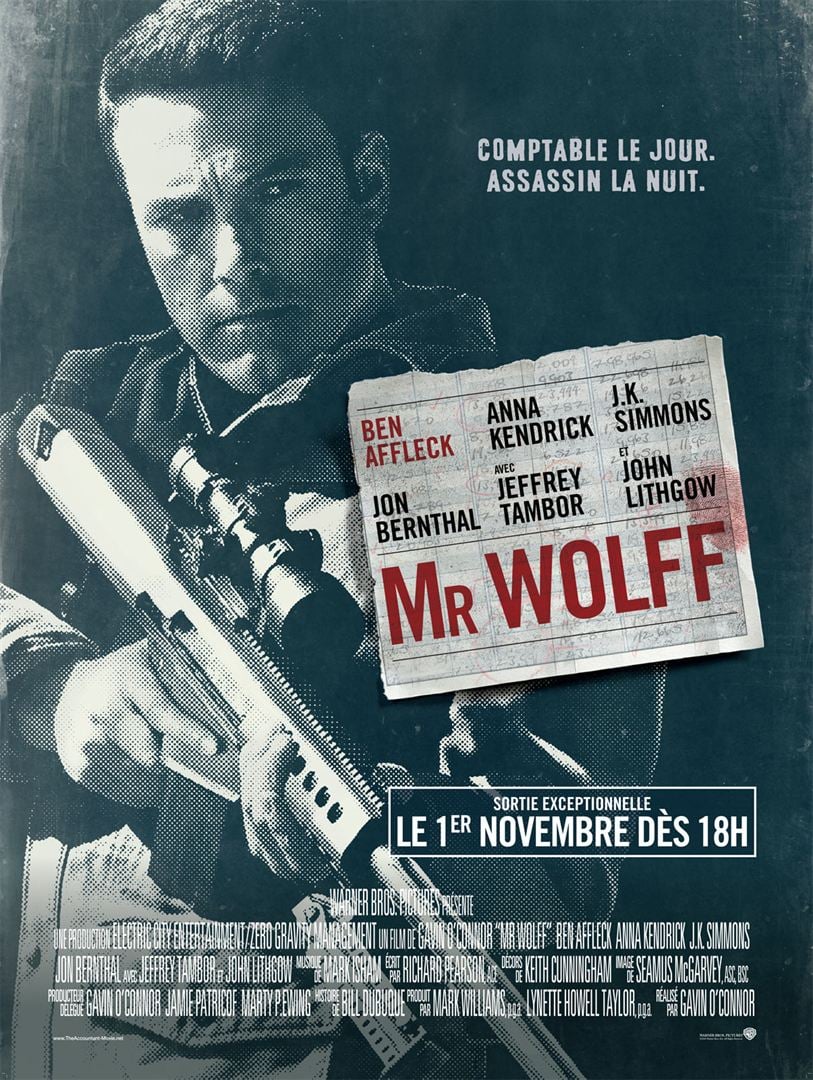

Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ».

Mon Dieu cette affiche ! La photo qui tue : Ben Affleck le regard noir brandissant un fusil à lunettes. Et le slogan qui claque et fait penser à un film X « Bourgeoise le jour, p… la nuit ».

Il ne faut pas s’arrêter à cette première impression et aller voir « Mr. Wolff », un mélange stimulant entre « Rain Man » et « Batman ». « Rain Man » parce que son héros est autiste et que Ben Affleck est génial dans ce rôle – mille lieues au-dessus de l’insupportable cabotinage de Dustin Hoffman dans le film de Barry Levinson.

« Batman » parce que, comme le Bruce Wayne de Gotham City, Mr. Wolff est un orphelin doté de super pouvoirs : un don pour les chiffres qui l’aide à débrouiller les comptabilités les plus opaques et une pratique des arts martiaux pour se sortir des plus mauvais pas.

Le scénario n’est pas linéaire et multiplie les flash back et les side stories (un flic tenace, un autre génie du crime) jusqu’à un dénouement qui les éclairera tous. Mais le plus intéressant est le jeu de Ben Affleck qui réussit à faire de ses défauts (son jeu monocorde et inexpressif, sa stature massive) des atouts pour ce rôle.

Au début du dix-neuvième siècle, Jeanne vient d’achever sa scolarité chez les sœurs. Elle est la fille unique du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds. Elle épouse un jeune vicomte. Mais la vie lui apportera bientôt son lot de désillusions. Son mari la trompe. Sa meilleure amie la trahit. Son fils unique est une canaille qui lui ment et la vole.

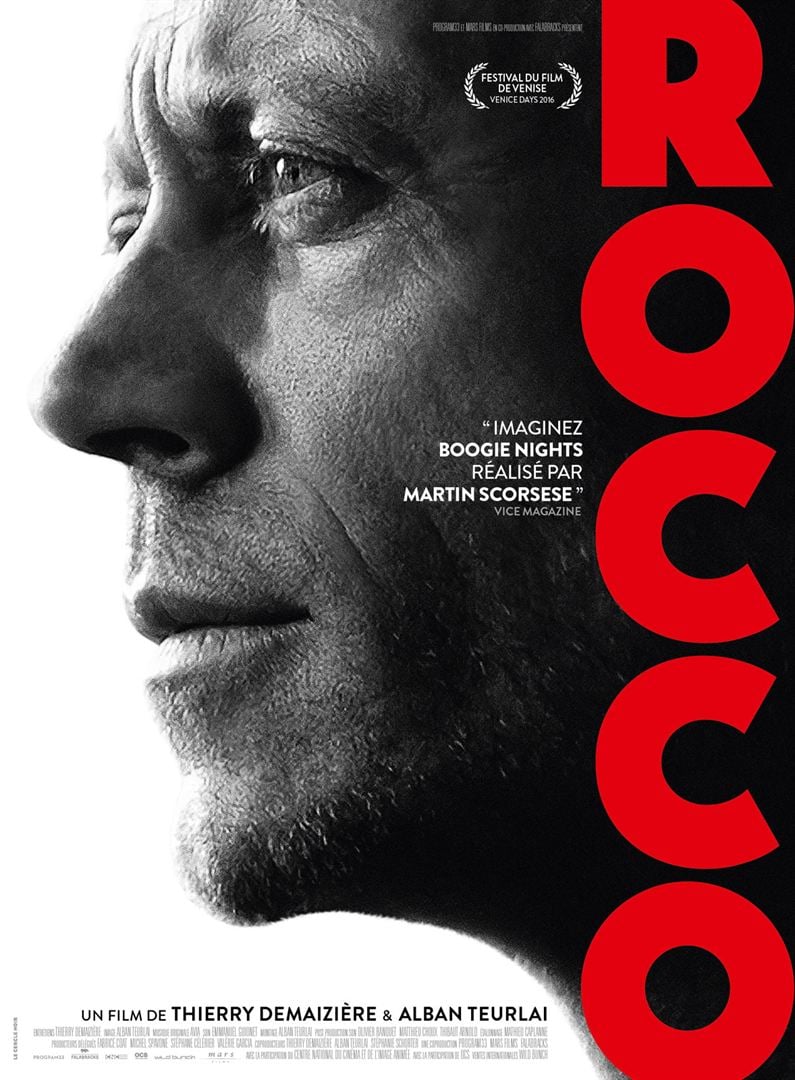

Au début du dix-neuvième siècle, Jeanne vient d’achever sa scolarité chez les sœurs. Elle est la fille unique du baron et de la baronne Le Perthuis des Vauds. Elle épouse un jeune vicomte. Mais la vie lui apportera bientôt son lot de désillusions. Son mari la trompe. Sa meilleure amie la trahit. Son fils unique est une canaille qui lui ment et la vole. « Rocco » c’est d’abord une grosse b…lessure d’amour propre pour le spectateur masculin. Le nu frontal de la première scène aura eu raison de son orgueil. Rocco est sans conteste un acteur hors catégorie. Et si les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (auxquels on doit le récent

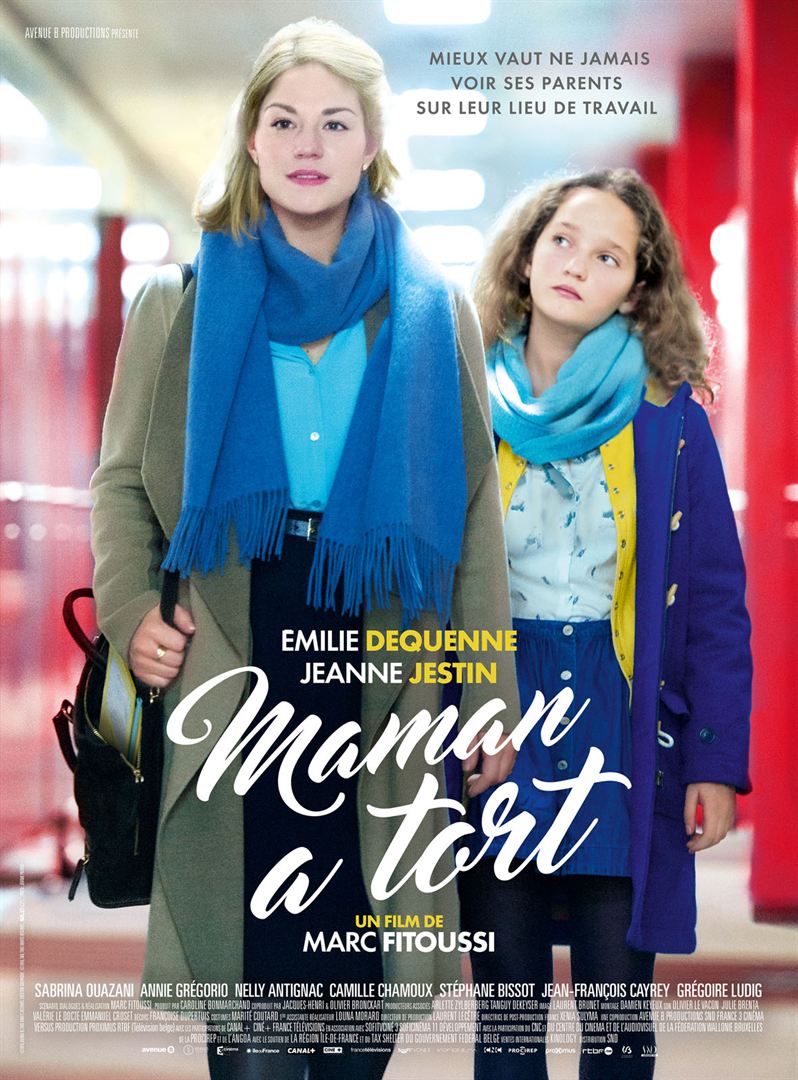

« Rocco » c’est d’abord une grosse b…lessure d’amour propre pour le spectateur masculin. Le nu frontal de la première scène aura eu raison de son orgueil. Rocco est sans conteste un acteur hors catégorie. Et si les documentaristes Thierry Demaizière et Alban Teurlai (auxquels on doit le récent  Anouk a quatorze ans. Ses parents sont divorcés. L’heure du stage en troisième a sonné qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances qui emploie sa mère. C’est l’occasion pour la jeune fille de découvrir le monde du travail, ses lâchetés, ses compromissions.

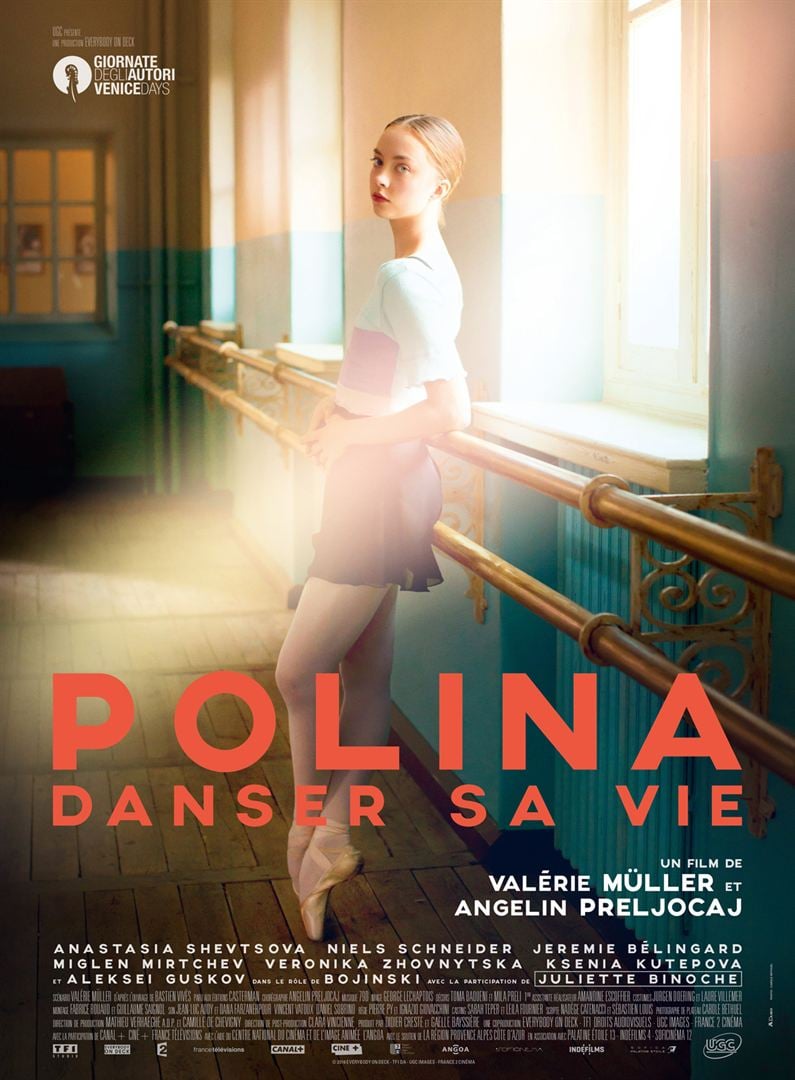

Anouk a quatorze ans. Ses parents sont divorcés. L’heure du stage en troisième a sonné qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances qui emploie sa mère. C’est l’occasion pour la jeune fille de découvrir le monde du travail, ses lâchetés, ses compromissions. Formée à la dure école du ballet russe, Polina pratique la danse classique depuis l’âge de quatre ans. Recrutée au Bolchoï, elle décide néanmoins de quitter son pays pour s’essayer à la danse contemporaine en France.

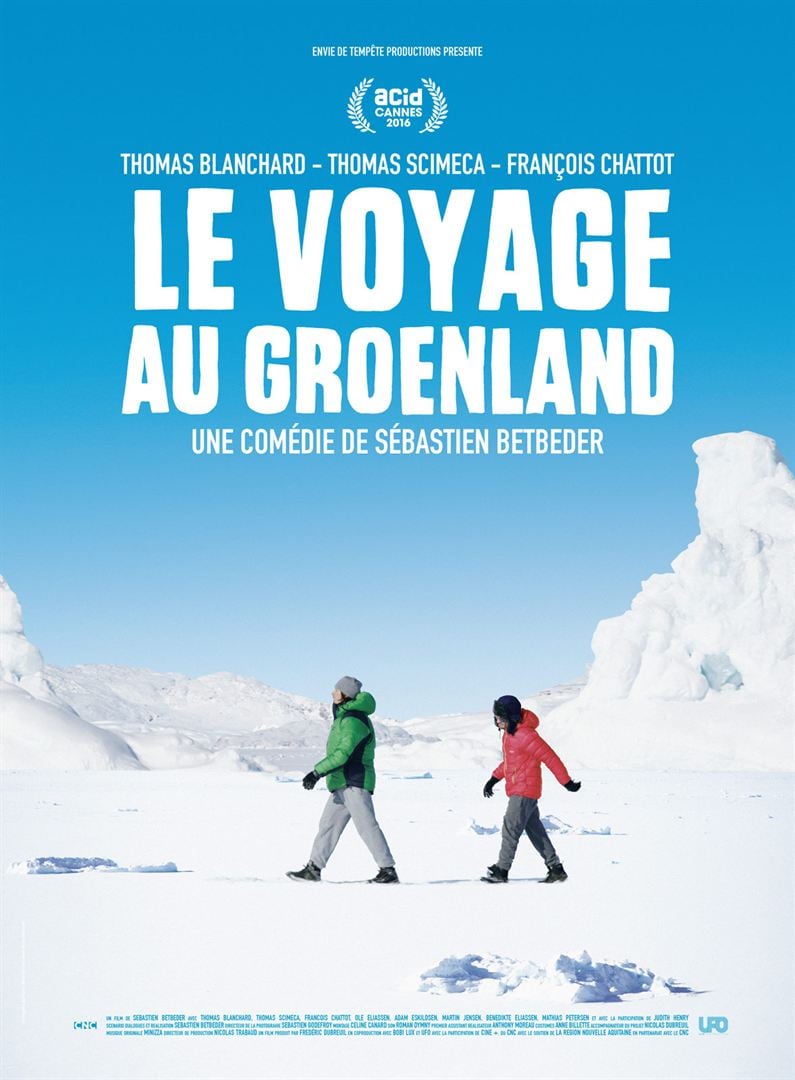

Formée à la dure école du ballet russe, Polina pratique la danse classique depuis l’âge de quatre ans. Recrutée au Bolchoï, elle décide néanmoins de quitter son pays pour s’essayer à la danse contemporaine en France. La trentaine bohème, Thomas rend visite à son père installé depuis une vingtaine d’années dans un petit village du Groenland. Il est accompagné d’un ami qui, comme lui, se prénomme Thomas et, comme lui, vit à Paris de petits rôles.

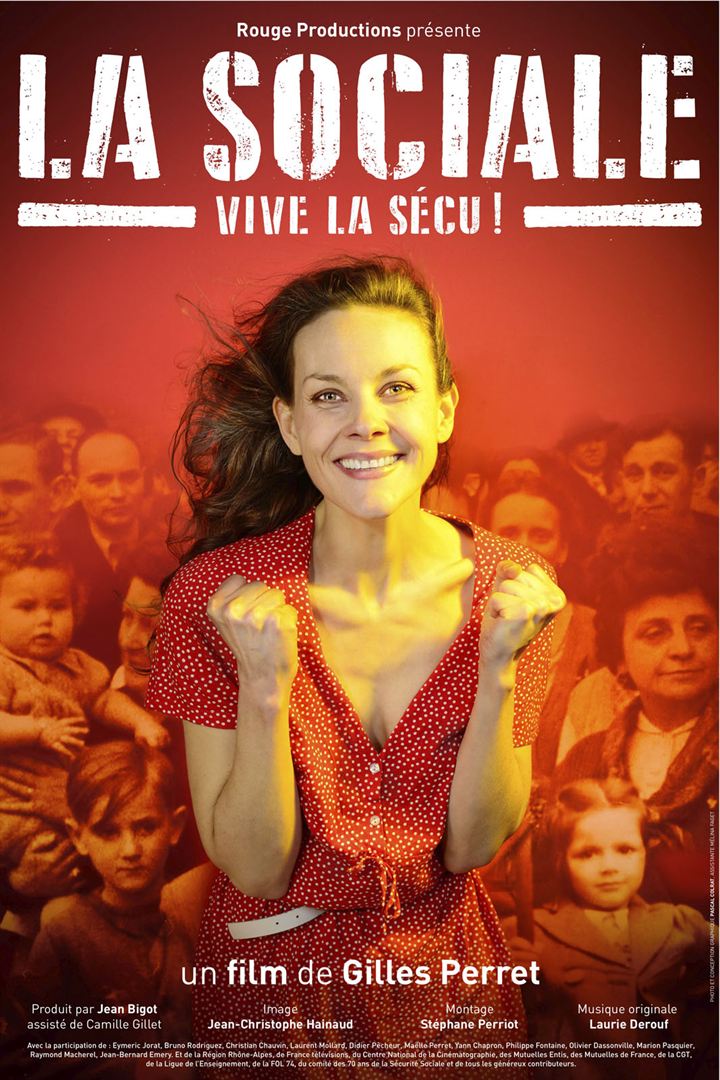

La trentaine bohème, Thomas rend visite à son père installé depuis une vingtaine d’années dans un petit village du Groenland. Il est accompagné d’un ami qui, comme lui, se prénomme Thomas et, comme lui, vit à Paris de petits rôles. La Sécurité sociale est née en 1945. Ce documentaire retrace son histoire et réhabilite la figure de Ambroise Croizat, son père fondateur. Il en prend la défense et récuse les critiques néolibérales qui lui sont adressées.

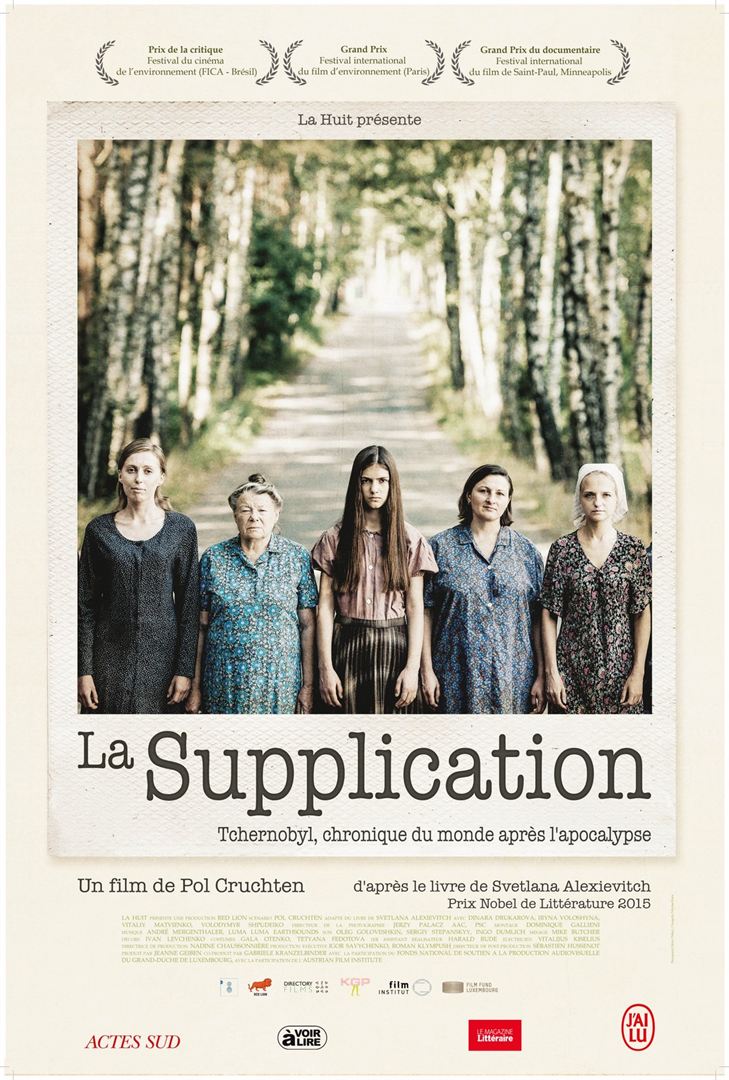

La Sécurité sociale est née en 1945. Ce documentaire retrace son histoire et réhabilite la figure de Ambroise Croizat, son père fondateur. Il en prend la défense et récuse les critiques néolibérales qui lui sont adressées. Svetlana Alexevitch a reçu le prix Nobel de littérature l’an passé. Ses livres font entendre la voix, patiemment enregistrée, des témoins de l’histoire : les femmes ayant combattu pendant la Grande guerre patriotique de 1941-1945 (« La Guerre n’a pas un visage de femme »), les soldats de la guerre d’Afghanistan (« Les Cercueils de zinc ») ou les survivants de Tchernobyl (« La Supplication »).

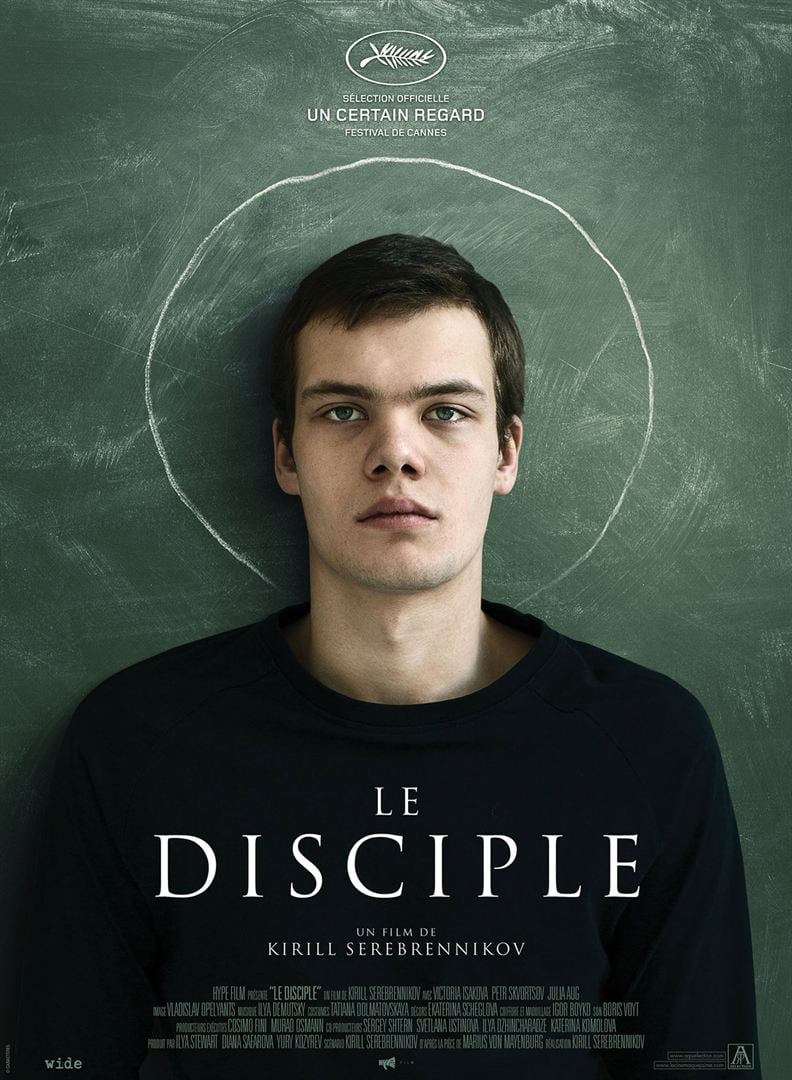

Svetlana Alexevitch a reçu le prix Nobel de littérature l’an passé. Ses livres font entendre la voix, patiemment enregistrée, des témoins de l’histoire : les femmes ayant combattu pendant la Grande guerre patriotique de 1941-1945 (« La Guerre n’a pas un visage de femme »), les soldats de la guerre d’Afghanistan (« Les Cercueils de zinc ») ou les survivants de Tchernobyl (« La Supplication »). Dans un lycée de Russie, Veniamine est un élève à problèmes. Il sèche les cours, insulte ses professeurs, se bat avec ses camarades. La cause ? Une profonde crise de mysticisme et une lecture littérale de la Bible qui le pousse à condamner la société qui l’entoure : les filles en bikini à la piscine, le darwinisme enseigné en cours de biologie, l’homosexualité d’un de ses camarades…

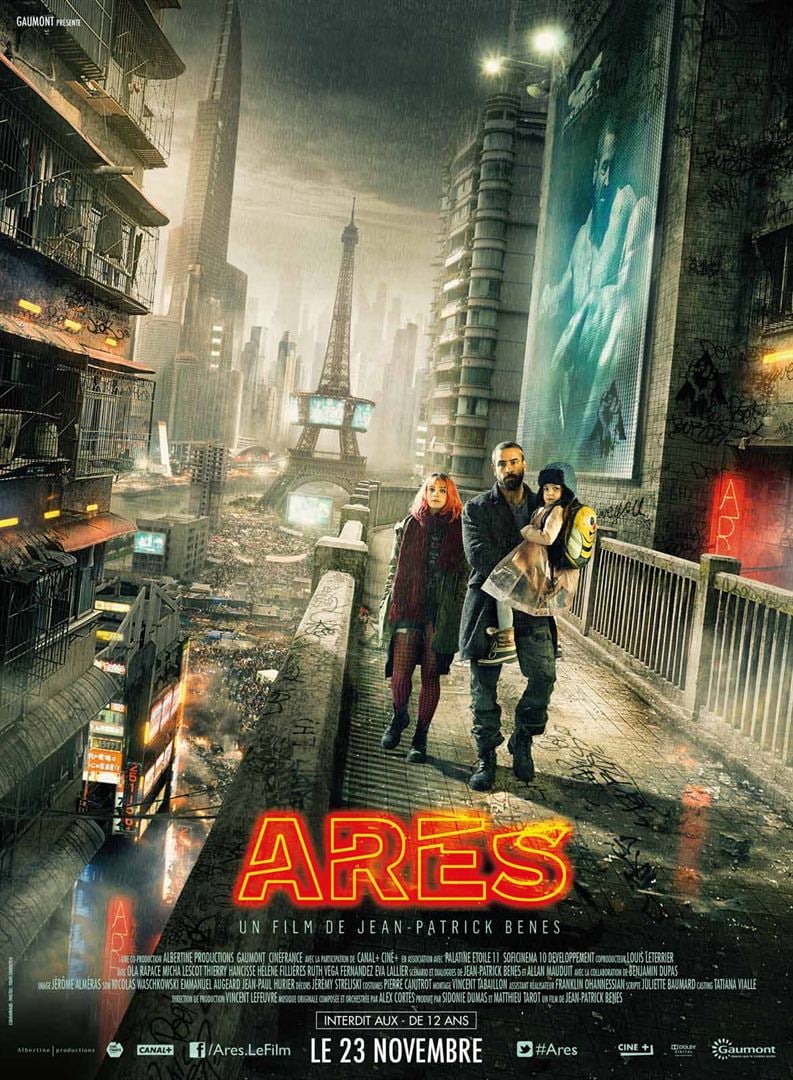

Dans un lycée de Russie, Veniamine est un élève à problèmes. Il sèche les cours, insulte ses professeurs, se bat avec ses camarades. La cause ? Une profonde crise de mysticisme et une lecture littérale de la Bible qui le pousse à condamner la société qui l’entoure : les filles en bikini à la piscine, le darwinisme enseigné en cours de biologie, l’homosexualité d’un de ses camarades… En 2035, la France compte quinze millions de chômeurs et Paris est devenue une ville du tiers-monde. L’État en faillite a cédé le pouvoir aux groupes pharmaceutiques dont les produits anabolisants dopent en toute légalité les champions de l’Arena, un sport martial ultra-violent. Reda est un vieux boxeur sur le retour. Tout bascule pour lui le jour où le grand groupe Donevia teste sur lui son dernier produit.

En 2035, la France compte quinze millions de chômeurs et Paris est devenue une ville du tiers-monde. L’État en faillite a cédé le pouvoir aux groupes pharmaceutiques dont les produits anabolisants dopent en toute légalité les champions de l’Arena, un sport martial ultra-violent. Reda est un vieux boxeur sur le retour. Tout bascule pour lui le jour où le grand groupe Donevia teste sur lui son dernier produit.