En juin 1940, alors que l’Allemagne nazie fête sa victoire sur la France, Otto et Anna Quangel pleurent la mort de leur fils unique tombé au champ d’honneur. Ils décident d’entrer en résistance en écrivant et en distribuant des cartes postales contre Hitler.

En juin 1940, alors que l’Allemagne nazie fête sa victoire sur la France, Otto et Anna Quangel pleurent la mort de leur fils unique tombé au champ d’honneur. Ils décident d’entrer en résistance en écrivant et en distribuant des cartes postales contre Hitler.

Un peu comme « Suite française » d’Irène Nemirowsky, le roman de Hans Fallada, écrit en 1946, dont Primo Levi disait qu’il était « l’un des plus beaux livres sur la résistance allemande antinazie », a connu un succès tardif et retentissant. Après une première traduction française en 1967 chez Plon, passée inaperçue, Denoël publie à nouveau « Jeder stirbt für sich allein » en 2002. Je l’ai lu entre Mascate et Shompole (mais là je frime). Le succès est cette fois ci au rendez-vous. Le livre est monté au théâtre, aux Amandiers et au Lucernaire où j’ai trainé mes ados maussades (je continue à frimer, un peu moins, mais encore trop). Il est traduit en anglais en 2009.

L’adaptation cinématographique était un produit dérivé inévitable. Elle est bizarrement l’œuvre de Vincent Perez, acteur populaire passé derrière la caméra, dont l’intérêt pour la Seconde guerre mondiale était jusqu’à présent peu médiatisé. Son film fut paraît-il difficile à réaliser. Et dès la première image on comprend pourquoi.

Tout sonne faux. Pour une raison simple. Les acteurs parlent anglais. Les Britanniques Emma Thompson et Brendan Gleeson – ce qui pourrait à la limite se comprendre – et même l’Allemand Daniel Brühl – ce qui est un comble. Ce choix linguistique calamiteux – dont on imagine qu’il a été dicté par le souci de toucher un public anglo-saxon rétif aux sous-titres – condamne inéluctablement ce film à n’être qu’une reconstitution empesée et désincarnée.

À la sortie du restaurant où elle déjeunait avec son époux , Iris disparaît. Marc Lopez, un garagiste sans le sou, l’a kidnappée et exige de son mari le versement d’une rançon pour la libérer. Mais le kidnapping est une arnaque montée par Iris. À moins que…

À la sortie du restaurant où elle déjeunait avec son époux , Iris disparaît. Marc Lopez, un garagiste sans le sou, l’a kidnappée et exige de son mari le versement d’une rançon pour la libérer. Mais le kidnapping est une arnaque montée par Iris. À moins que… Olivier Babinet filme onze collégiens à Aulnay-sous-Bois. Régis, le roi de la sape, Aissatou la Sénégalaise trop discrète, Paul qui vient de Pondichéry, Elvis qui veut devenir chirurgien…

Olivier Babinet filme onze collégiens à Aulnay-sous-Bois. Régis, le roi de la sape, Aissatou la Sénégalaise trop discrète, Paul qui vient de Pondichéry, Elvis qui veut devenir chirurgien… Leo aime Alma. Alma aime Leo. Mais la Seconde guerre mondiale les sépare. Un roman « L’Histoire de l’amour » qu’une Américaine de Brooklyn traduit de l’espagnol soixante ans plus tard parviendra-t-il à les rapprocher ?

Leo aime Alma. Alma aime Leo. Mais la Seconde guerre mondiale les sépare. Un roman « L’Histoire de l’amour » qu’une Américaine de Brooklyn traduit de l’espagnol soixante ans plus tard parviendra-t-il à les rapprocher ? À Paris, dans les années 30, les soeurs Barlow, Laura l’aînée (Natalie Portman probablement la plus parisienne des stars hollywoodiennes) et Kate la cadette (Lily-Rose Depp tout juste sortie de l’enfance, portrait craché de sa mère), donnent un spectacle de spiritisme. Elles attirent l’attention d’un riche producteur (Emmanuel Salinger) qui rêve de capter sur la pellicule les esprits qu’elles convoquent.

À Paris, dans les années 30, les soeurs Barlow, Laura l’aînée (Natalie Portman probablement la plus parisienne des stars hollywoodiennes) et Kate la cadette (Lily-Rose Depp tout juste sortie de l’enfance, portrait craché de sa mère), donnent un spectacle de spiritisme. Elles attirent l’attention d’un riche producteur (Emmanuel Salinger) qui rêve de capter sur la pellicule les esprits qu’elles convoquent. Moitié hippie, moitié altermondialiste, un père décide d’éduquer ses six enfants loin de la société et de ses pollutions. Mais sa vie hors du monde est remise en cause lorsque sa femme se suicide. Contre l’avis de ses beaux-parents, il décide de se rendre aux funérailles en compagnie de ses enfants et d’exécuter les dernières volontés de la défunte.

Moitié hippie, moitié altermondialiste, un père décide d’éduquer ses six enfants loin de la société et de ses pollutions. Mais sa vie hors du monde est remise en cause lorsque sa femme se suicide. Contre l’avis de ses beaux-parents, il décide de se rendre aux funérailles en compagnie de ses enfants et d’exécuter les dernières volontés de la défunte. Rachel se remet difficilement d’un divorce douloureux. Elle passe tous les jours en train devant son ancienne maison qu’occupe désormais son ex-mari, sa compagne et leur bébé. Juste à côté, une autre maison abrite un jeune couple dont Rachel fantasme la vie parfaite. Jusqu’au jour où elle est témoin – ou croît l’être – d’une scène étonnante…

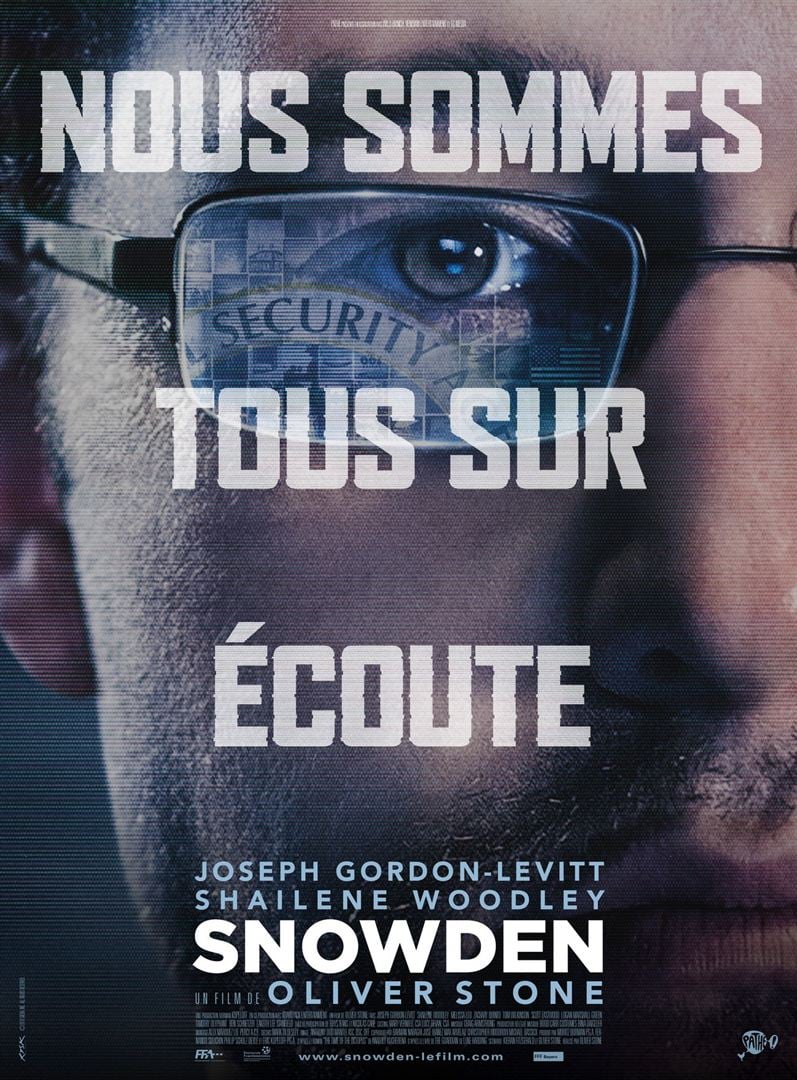

Rachel se remet difficilement d’un divorce douloureux. Elle passe tous les jours en train devant son ancienne maison qu’occupe désormais son ex-mari, sa compagne et leur bébé. Juste à côté, une autre maison abrite un jeune couple dont Rachel fantasme la vie parfaite. Jusqu’au jour où elle est témoin – ou croît l’être – d’une scène étonnante… En juin 2013, Edward Snowden, un ancien employé de la CIA et de la NSA, a lancé l’alerte sur les programmes de surveillance électronique mis en œuvre par les agences américaines de renseignement.

En juin 2013, Edward Snowden, un ancien employé de la CIA et de la NSA, a lancé l’alerte sur les programmes de surveillance électronique mis en œuvre par les agences américaines de renseignement. Le dernier film du réalisateur iranien Ashgar Farhadi a frôlé la Palme d’Or à Cannes, obtenant le prix du meilleur scénario et celui de la meilleur interprétation masculine. Il suscite une impatience d’autant plus grande qu’il succède à deux chefs d’œuvre : « Une séparation » (2011) et « Le Passé » (2013).

Le dernier film du réalisateur iranien Ashgar Farhadi a frôlé la Palme d’Or à Cannes, obtenant le prix du meilleur scénario et celui de la meilleur interprétation masculine. Il suscite une impatience d’autant plus grande qu’il succède à deux chefs d’œuvre : « Une séparation » (2011) et « Le Passé » (2013).