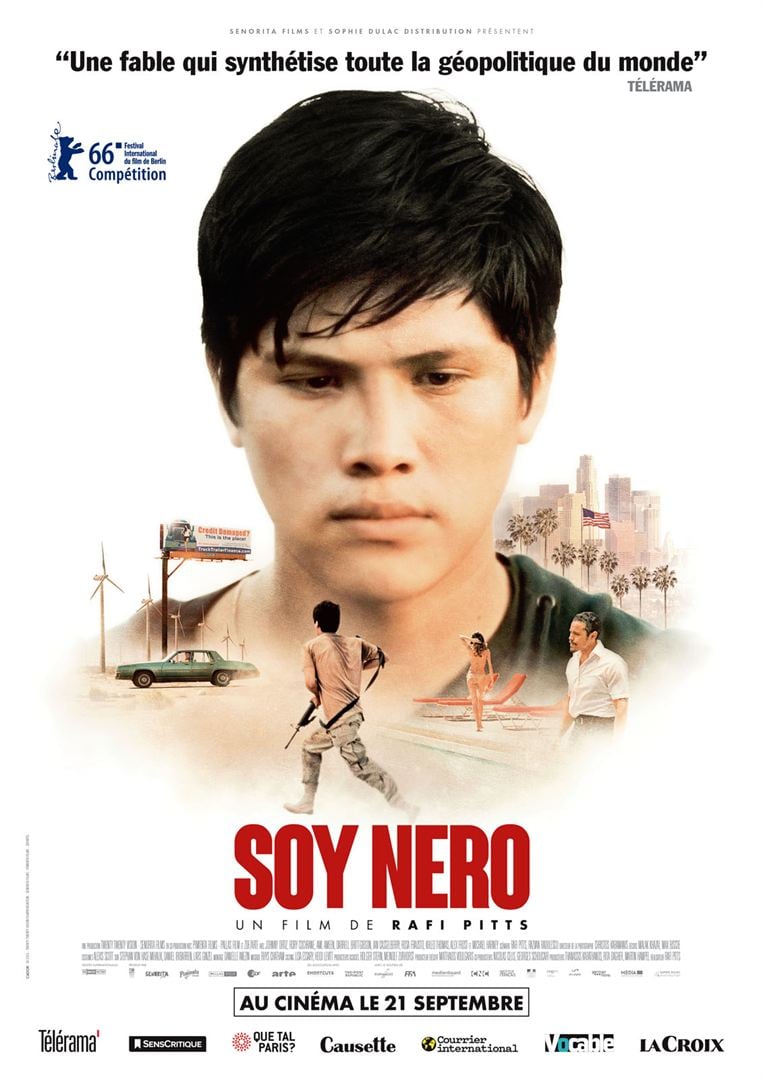

Nero a grandi à Los Angeles. Il en a été expulsé vers le Mexique. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient à revenir en Californie avec une idée en tête : servir dans les rangs de l’armée pour obtenir, à l’issue de son engagement, la citoyenneté américaine.

Nero a grandi à Los Angeles. Il en a été expulsé vers le Mexique. Après plusieurs tentatives infructueuses, il parvient à revenir en Californie avec une idée en tête : servir dans les rangs de l’armée pour obtenir, à l’issue de son engagement, la citoyenneté américaine.

Comme l’annonce la phrase qui surplombe l’affiche du film, « Soy Nero » se veut « une fable qui synthétise toute la géopolitique du monde ». Ce film voudrait évoquer en un seul geste à la fois le drame de l’immigration chicano aux États-Unis et l’hybris de l’interventionnisme militaire américain. Projet ambitieux ! Projet stimulant sur le papier d’un réalisateur anglo-iranien résidant en France dont l’œuvre interroge la notion d’identité et de frontière.

La déception est d’autant plus grande que les espérances étaient élevées. Faute de moyens, « Soy Nero » colle à son héros qu’on accompagne en de longs plans séquence. On le suit d’abord dans ses tentatives de franchissement du mur qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Le deuxième tiers du film le retrouve sans transition à Beverley Hills, dans une luxueuse villa dont son frère fait mine d’être le propriétaire alors qu’il n’en est que l’homme à tout faire. La rupture est plus radicale encore avec la dernière partie du film. Nero – qui a dû changer d’identité entretemps – patrouille un check point sous l’uniforme américain. Les choses, comme on l’escomptait, tournent mal.

Sans doute Rafi Pitts a-t-il trop voulu brasser. Son film en contient deux voire trois. Mais, défaut plus rédhibitoire encore, il le fait sous une forme languissante, éthérée, qui distille l’ennui plus qu’il ne suscite l’intérêt.

Dans la danse classique, tout part des pieds. Loïe Fuller décida de danser avec ses bras et inventa la danse moderne en 1892. Tournoyant sur un piédestal dans des jeux de lumière, noyée dans des mètres de soie, cette Américaine connut la gloire à Paris avant d’être éclipsée par sa compatriote Isadora Duncan.

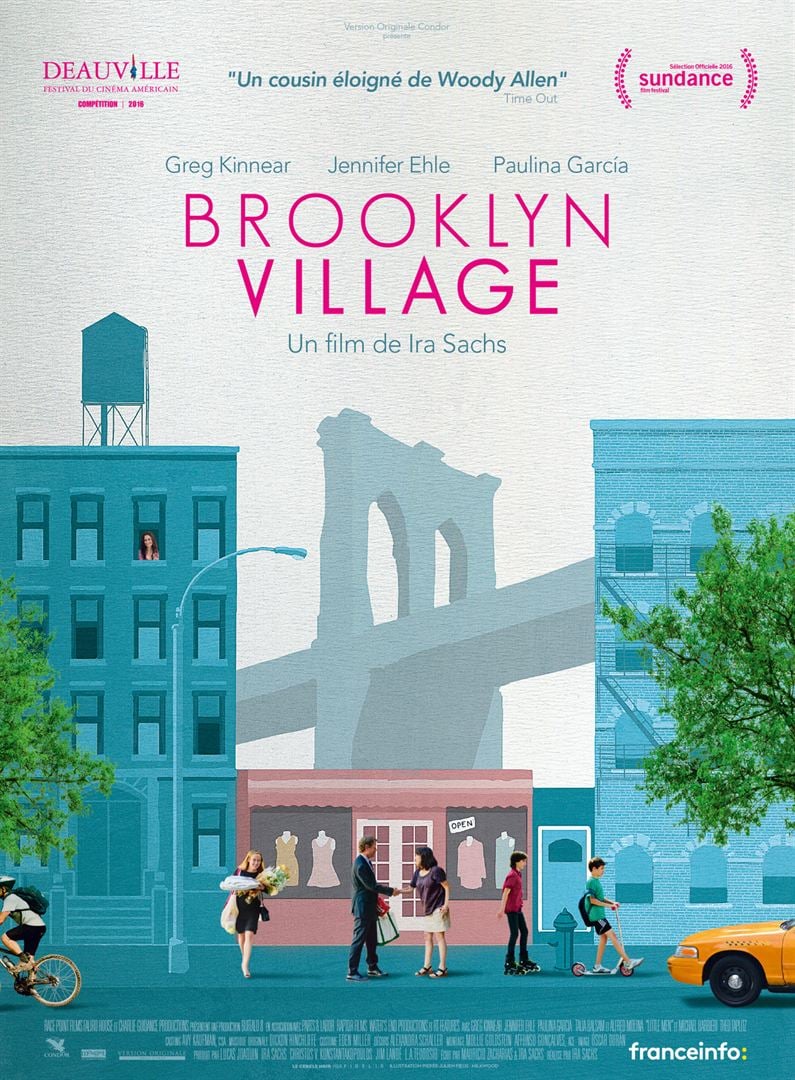

Dans la danse classique, tout part des pieds. Loïe Fuller décida de danser avec ses bras et inventa la danse moderne en 1892. Tournoyant sur un piédestal dans des jeux de lumière, noyée dans des mètres de soie, cette Américaine connut la gloire à Paris avant d’être éclipsée par sa compatriote Isadora Duncan. Une famille new-yorkaise emménage dans une maison à Brooklyn héritée d’un père défunt. Son rez-de-chaussée est occupé par une couturière à laquelle le propriétaire avait accordé un loyer modéré. Les nouveaux propriétaires ne l’entendent pas de cette oreille.

Une famille new-yorkaise emménage dans une maison à Brooklyn héritée d’un père défunt. Son rez-de-chaussée est occupé par une couturière à laquelle le propriétaire avait accordé un loyer modéré. Les nouveaux propriétaires ne l’entendent pas de cette oreille. Ténor du barreau, sexy et intelligente, Victoria est pourtant en pleine crise de la quarantaine : sa vie sexuelle est un néant, son ex la diffame sur son blog, son meilleur ami, accusé d’agression à main armée, insiste pour qu’elle assure sa défense au mépris des règles déontologiques de sa profession.

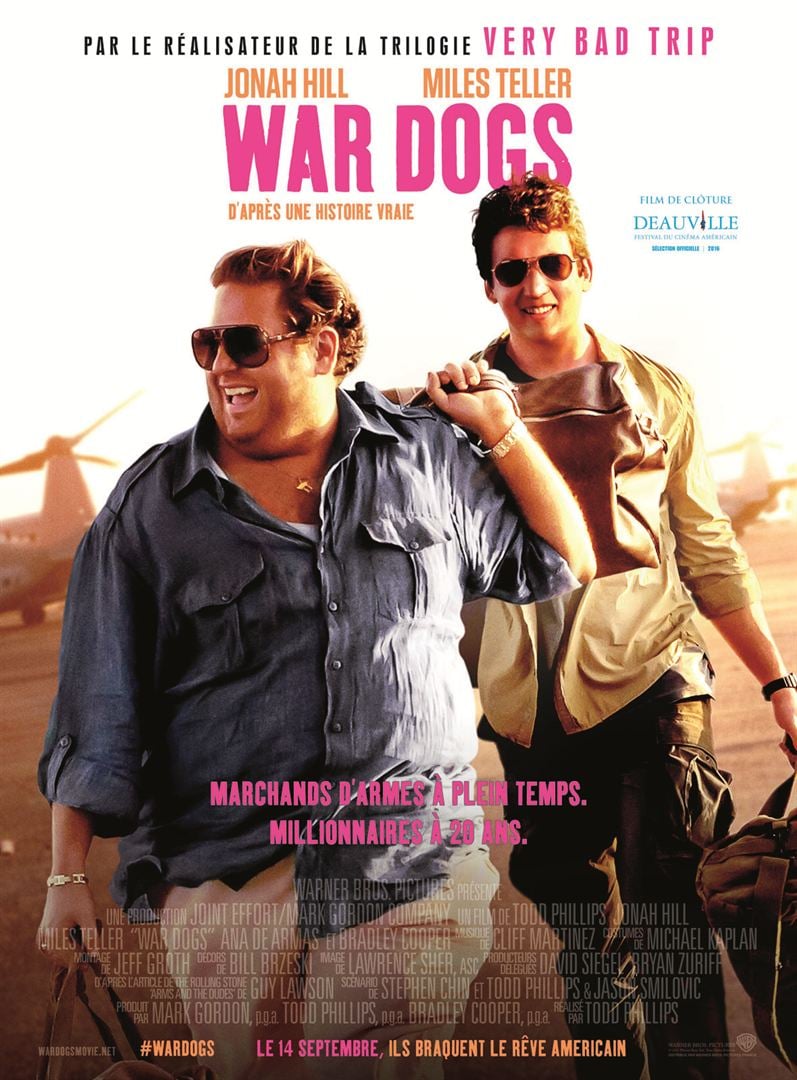

Ténor du barreau, sexy et intelligente, Victoria est pourtant en pleine crise de la quarantaine : sa vie sexuelle est un néant, son ex la diffame sur son blog, son meilleur ami, accusé d’agression à main armée, insiste pour qu’elle assure sa défense au mépris des règles déontologiques de sa profession. Deux potes deviennent trafiquants d’armes… pour le gouvernement américain.

Deux potes deviennent trafiquants d’armes… pour le gouvernement américain. L’amitié qui lia les deux Aixois Cézanne et Zola était un beau sujet de film. Las ! c’est Danièle Thompson, la fille de Gérard Oury, plus connue pour ses comédies franchouillardes (« La Bûche », « Décalage horaire », « Fauteuils d’orchestre ») que pour sa profondeur historique, qui l’a eue.

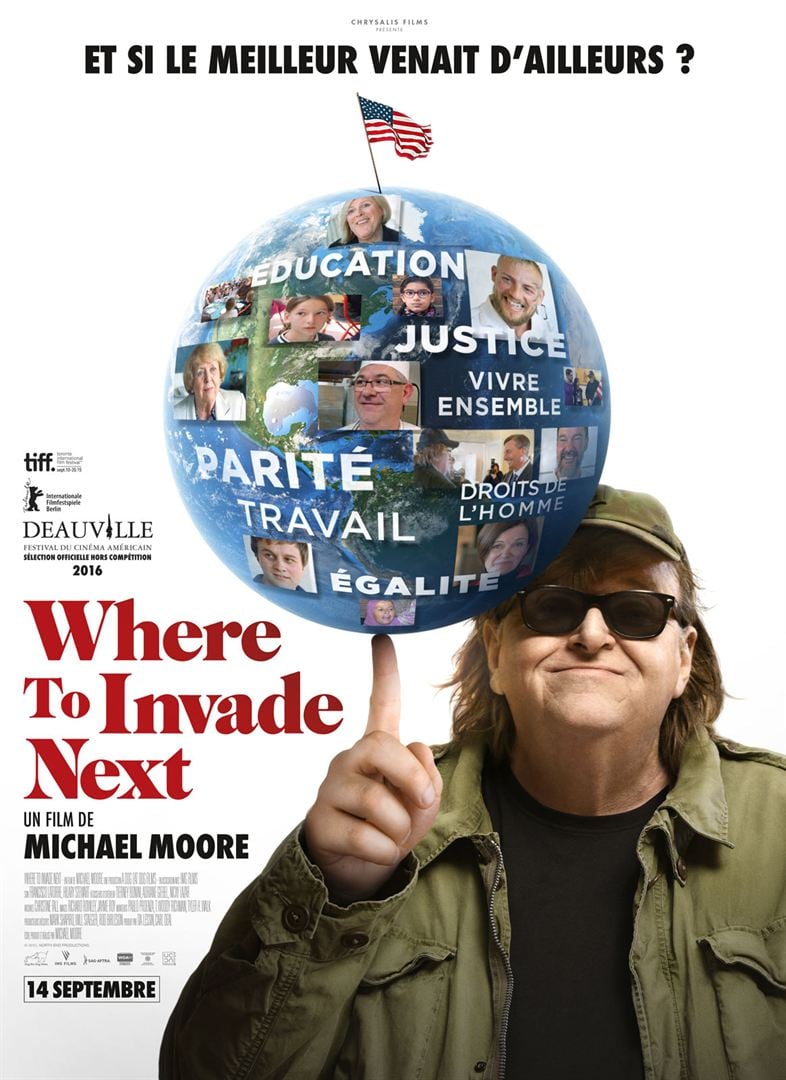

L’amitié qui lia les deux Aixois Cézanne et Zola était un beau sujet de film. Las ! c’est Danièle Thompson, la fille de Gérard Oury, plus connue pour ses comédies franchouillardes (« La Bûche », « Décalage horaire », « Fauteuils d’orchestre ») que pour sa profondeur historique, qui l’a eue. Qui ne connaît Michael Moore, sa casquette de baseball, son humour décapant, ses documentaires hilarants qui sont autant de pièces à charge sur les maux de l’Amérique : « Bowling for Columbine », « Fahrenheit 9/11 » (Palme d’or 2004), « Sicko »… Quelques années plus tard – et quelques kilos en plus – le comique américain est toujours aussi mordant.

Qui ne connaît Michael Moore, sa casquette de baseball, son humour décapant, ses documentaires hilarants qui sont autant de pièces à charge sur les maux de l’Amérique : « Bowling for Columbine », « Fahrenheit 9/11 » (Palme d’or 2004), « Sicko »… Quelques années plus tard – et quelques kilos en plus – le comique américain est toujours aussi mordant. Xavier Dolan me gonfle. Voilà bientôt une dizaine d’années que le petit génie canadien fait monter le buzz. Cannes lui a fait la courte échelle, sélectionnant la quasi-totalité de ses films et les couvrant de prix – seule la Palme d’Or lui a échappé – qui sont autant d’occasions de discours de remerciements hauts en couleurs. Sans doute faut-il reconnaître à Laurence Anyways (2012) un certain coffre ; mais j’ai déjà dit ici tout le mal que je pensais de l’insipide Tom à la ferme (2013) et du surcoté Mommy (2014).

Xavier Dolan me gonfle. Voilà bientôt une dizaine d’années que le petit génie canadien fait monter le buzz. Cannes lui a fait la courte échelle, sélectionnant la quasi-totalité de ses films et les couvrant de prix – seule la Palme d’Or lui a échappé – qui sont autant d’occasions de discours de remerciements hauts en couleurs. Sans doute faut-il reconnaître à Laurence Anyways (2012) un certain coffre ; mais j’ai déjà dit ici tout le mal que je pensais de l’insipide Tom à la ferme (2013) et du surcoté Mommy (2014). Pour rembourser le crédit immobilier qui les étouffe, deux frères s’improvisent braqueurs de banque. Deux Rangers opiniâtres les traquent.

Pour rembourser le crédit immobilier qui les étouffe, deux frères s’improvisent braqueurs de banque. Deux Rangers opiniâtres les traquent. Igor et Zhenia forment un couple uni. Ils font leurs premiers pas à Moscou dans la vie active : Zhenia vient d’être embauchée dans un journal branché tandis que Igor travaille comme taxi clandestin. Mais lentement, le fossé entre eux se creuse.

Igor et Zhenia forment un couple uni. Ils font leurs premiers pas à Moscou dans la vie active : Zhenia vient d’être embauchée dans un journal branché tandis que Igor travaille comme taxi clandestin. Mais lentement, le fossé entre eux se creuse.