Les Bénédictines de Habstahl dans le Jura souabe ne sont plus que quatre. Sobo Swobodnik filme leur quotidien.

Les Bénédictines de Habstahl dans le Jura souabe ne sont plus que quatre. Sobo Swobodnik filme leur quotidien.

Amateur de blockbuster assourdissant, de twist renversant, de motion capture hypnotisante, passe ton chemin ! Ce documentaire contemplatif n’est pas pour toi !

On y voit quatre femmes – et un homme – dans un couvent. La règle de Saint Benoît, Ora et labora, s’y applique avec rigueur. Les temps de prière, de travail, de détente, se succèdent selon une séquence inflexible. La caméra filme une sœur qui coud, une autre qui prépare les repas, tandis que la supérieure, sœur Kornelia, qui pianote sur son ordinateur avec une étonnante aisance, est en charge des relations avec le monde extérieur.

Le documentariste, comme c’est la règle désormais, adopte une position strictement observatrice. Il filme la vie des moniales sans nous donner d’autres informations que celles que la caméra capte. On comprend que le monastère a bien changé depuis sa fondation au début du treizième siècle. L’aînée raconte qu’il comptait encore cinquante-neuf sœurs au lendemain de la Seconde guerre mondiale. La plupart sont mortes, d’autres sont parties, d’autres encore ont été renvoyées. On comprend aussi que le monastère tente d’élargir ses revenus en ouvrant ses portes à des visiteurs accueillis pour une visite de quelques heures ou un séjour de quelques jours. On n’en saura pas plus. Restent quatre femmes bien âgées dont on imagine la fin prochaine. Qui prendra leur suite ? La question est posée ; mais nulle réponse ne lui est donnée.

Nora vit dans le canton d’Appenzell, dans la Suisse rurale. Sa vie n’est pas malheureuse, entre un mari qu’elle aime, deux garçons qu’elle bichonne et un beau-père qu’elle supporte tant bien que mal. L’approche d’une votation sur le droit de vote des femmes lui fera progressivement prendre conscience de l’ordre patriarcal auquel elle est soumise.

Nora vit dans le canton d’Appenzell, dans la Suisse rurale. Sa vie n’est pas malheureuse, entre un mari qu’elle aime, deux garçons qu’elle bichonne et un beau-père qu’elle supporte tant bien que mal. L’approche d’une votation sur le droit de vote des femmes lui fera progressivement prendre conscience de l’ordre patriarcal auquel elle est soumise. Steven (Colin Farrell) est cardiologue. Anna (Nicole Kidman) son épouse ophtalmologue. Ils forment un couple parfait avec leurs deux parfaits enfants, Kim, quatorze ans et Bob douze.

Steven (Colin Farrell) est cardiologue. Anna (Nicole Kidman) son épouse ophtalmologue. Ils forment un couple parfait avec leurs deux parfaits enfants, Kim, quatorze ans et Bob douze. En 1980, Björn Borg, âgé de vingt-quatre ans à peine, est déjà au sommet de sa gloire. Vainqueur à quatre reprise du tournoi de Wimbledon, il remet une cinquième fois son titre en jeu. John McEnroe, avec son jeu de service-volée et ses facéties de mauvais garçon, pourrait remettre en cause sa suprématie.

En 1980, Björn Borg, âgé de vingt-quatre ans à peine, est déjà au sommet de sa gloire. Vainqueur à quatre reprise du tournoi de Wimbledon, il remet une cinquième fois son titre en jeu. John McEnroe, avec son jeu de service-volée et ses facéties de mauvais garçon, pourrait remettre en cause sa suprématie. Eric Caravaca mène l’enquête auprès de ses proches sur sa sœur aînée, née en 1960 au Maroc, morte trois ans plus tard seulement, dont l’existence lui a été cachée toute son enfance et dont sa mère a détruit le souvenir.

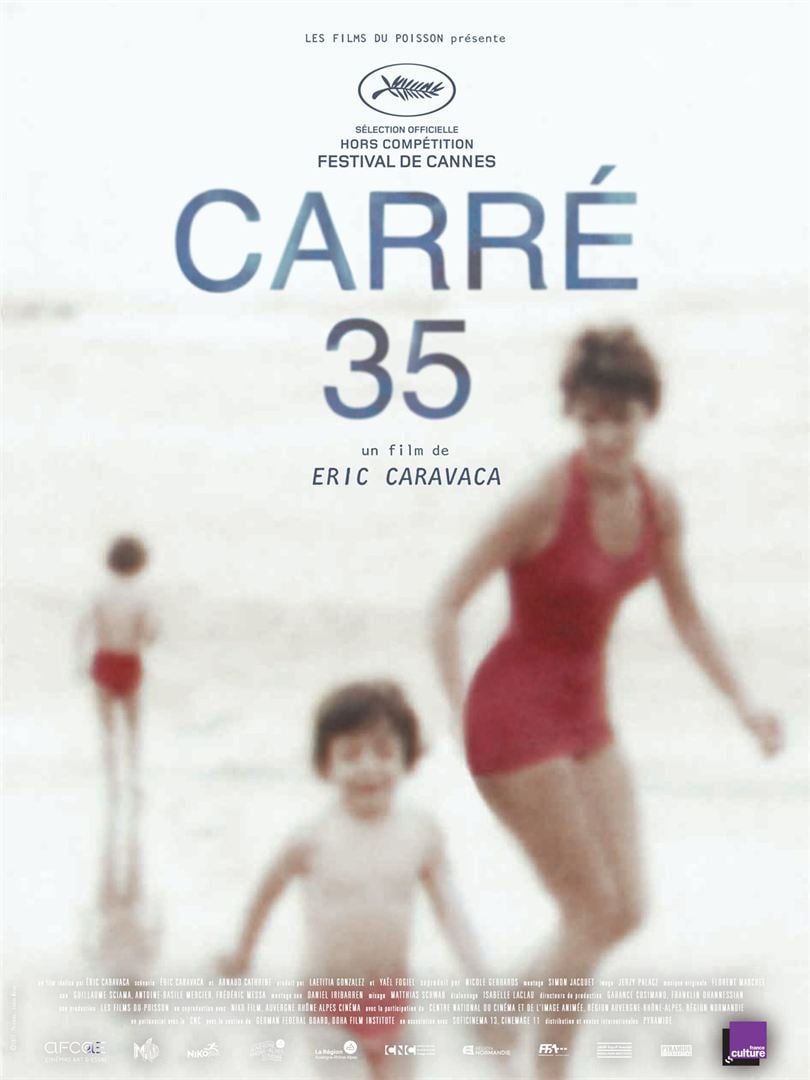

Eric Caravaca mène l’enquête auprès de ses proches sur sa sœur aînée, née en 1960 au Maroc, morte trois ans plus tard seulement, dont l’existence lui a été cachée toute son enfance et dont sa mère a détruit le souvenir. Delphine vient d’écrire un roman autobiographique dont le succès l’écrase. En panne d’inspiration, elle est tétanisée devant la page blanche alors que ses fans s’impatientent. C’est alors qu’elle rencontre Élisabeth qui s’immisce peu à peu dans sa vie au point d’en prendre la direction.

Delphine vient d’écrire un roman autobiographique dont le succès l’écrase. En panne d’inspiration, elle est tétanisée devant la page blanche alors que ses fans s’impatientent. C’est alors qu’elle rencontre Élisabeth qui s’immisce peu à peu dans sa vie au point d’en prendre la direction.