Léo, la vingtaine, débarque à Paris. Il s’installe chez son père qu’il n’avait plus vu depuis des années. Celui-ci se travestit avec quelques garçons qui, comme lui, battent le pavé. La violence de leurs souteneurs les rattrape bientôt.

Léo, la vingtaine, débarque à Paris. Il s’installe chez son père qu’il n’avait plus vu depuis des années. Celui-ci se travestit avec quelques garçons qui, comme lui, battent le pavé. La violence de leurs souteneurs les rattrape bientôt.

Le travestisme est un sujet qui a beaucoup inspiré le cinéma : The Danish Girl de Tom Hooper, Nos années folles de André Téchiné, Lola Pater de Nadir Moknèche, Laurence Anyways de Xavier Dolan, Une nouvelle amie de François Ozon, Chouchou de Merzak Allouache, The Crying Game de Neil Jordan… et la quasi totalité des films d’Almodovar. À noter qu’on filme des hommes travestis en femmes et quasiment jamais l’inverse. Et lorsque des femmes se travestissent en hommes, ce n’est pas en réponse à une quête identitaire mais pour accéder à des fonctions ou à des privilèges réservés aux hommes : Barbara Streisand, qui joue une jeune Juive polonaise qui veut étudier la Torah dans Yentl, Glen Close dans le rôle d’une Irlandaise sans le sou employée comme majordome dans Albert Nobbs, les Iraniennes privées de football dans Hors jeu…

Celui qui m’a le plus troublé n’est pas le plus célèbre. Il s’agit de Les nuits d’été, un film français sorti début 2015 passé inaperçu, couturé de défauts, mais bourré de qualités. Guillaume de Tonquédec (plus connu pour son rôle dans Fais pas çi fais pas ça) y jouait un notable de province, dans les années cinquante, marié à Jeanne Balibar, heureux en ménage qui, le week-end venu, s’isolait dans sa maison de campagne pour se travestir avec quelques amis.

Pas comme lui aurait pu avoir la même sensibilité, évoquer la découverte par un fils du travestisme de son père ou celle par une mère de son travestisme de son fils. Hélas le film de Franck Llopis n’a pas cette finesse là. Mal tourné, mal éclairé, mal joué, il se perd dans une histoire sans intérêt et dépourvue de toute crédibilité de vengeance façon Un justicier dans la ville : après la mort de son père, Léo décide de tuer, les uns après les autres, les auteurs de son crime. On décroche le pompon quand le flic qui le poursuit l’absout de ses fautes. Un navet monumental à ranger avec The Room de Tommy Wiseau parmi les nanars les plus tristement mémorables.

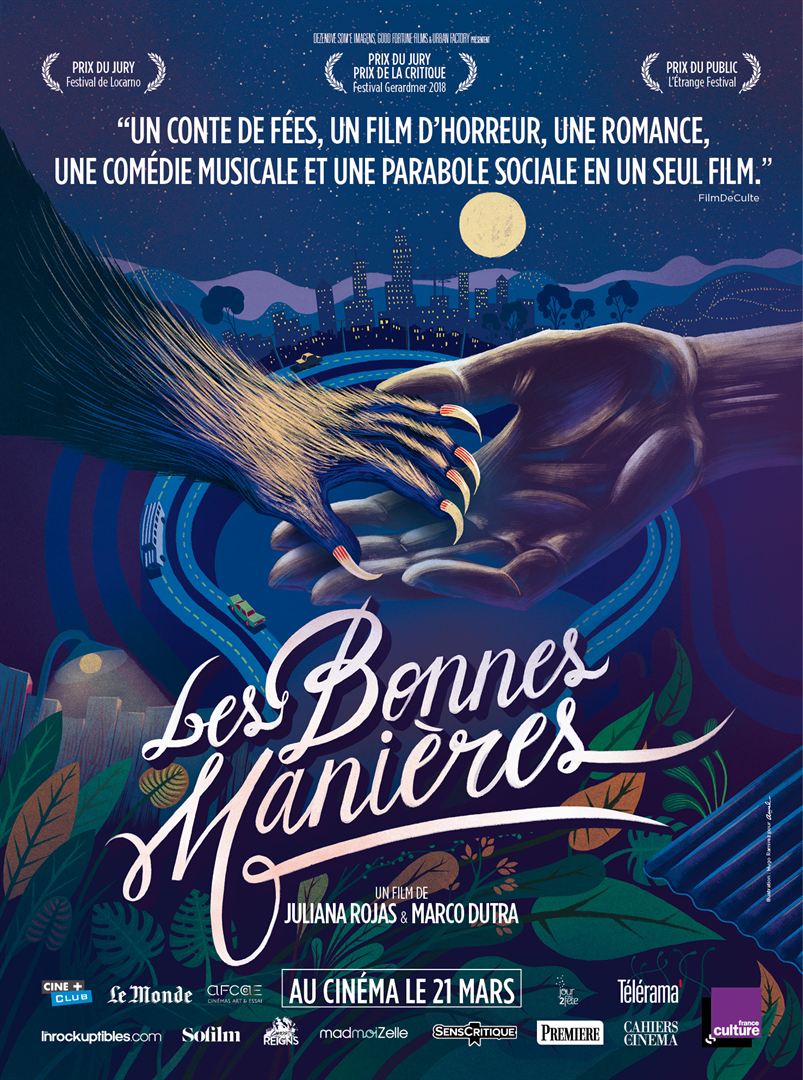

Ana, une riche Brésilienne enceinte, embauche Clara pour l’aider dans les tâches ménagères et avec l’enfant à naître. Ana, qui a conçu son enfant dans des circonstances nimbées de mystère, a une grossesse compliquée. Tandis que l’attirance mutuelle des deux femmes grandit, Ana manifeste, les nuits de pleine lune, un comportement inquiétant.

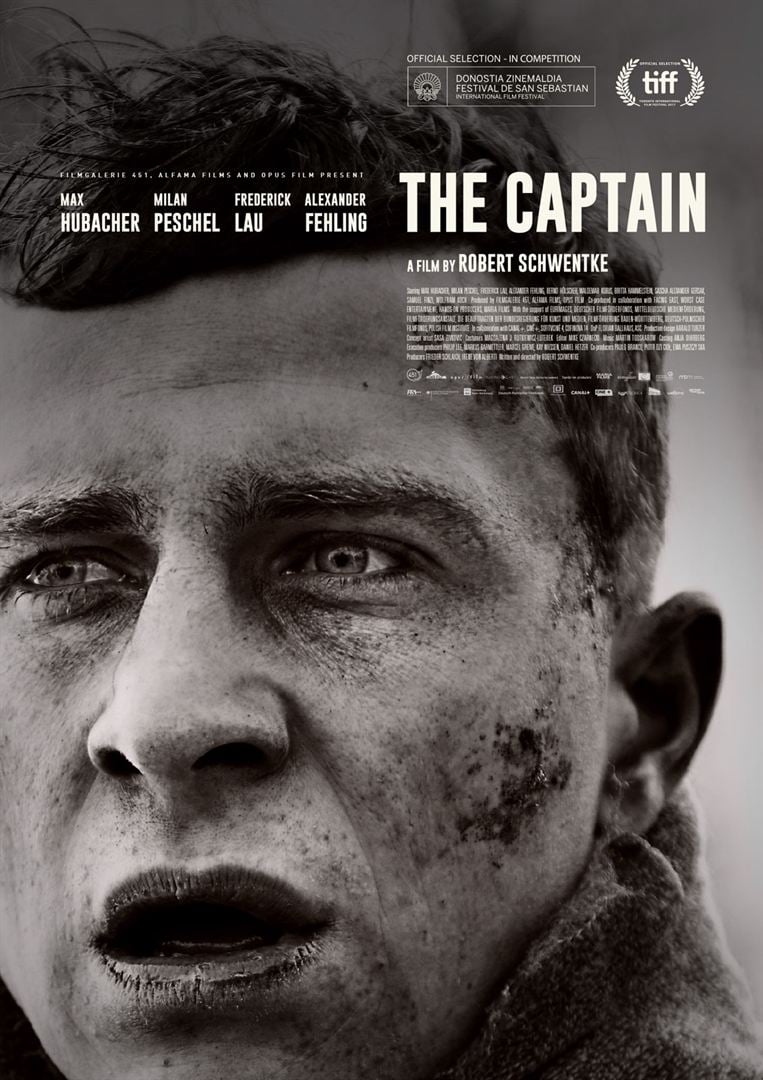

Ana, une riche Brésilienne enceinte, embauche Clara pour l’aider dans les tâches ménagères et avec l’enfant à naître. Ana, qui a conçu son enfant dans des circonstances nimbées de mystère, a une grossesse compliquée. Tandis que l’attirance mutuelle des deux femmes grandit, Ana manifeste, les nuits de pleine lune, un comportement inquiétant. Dans les derniers jours de la guerre, alors que l’ordre nazi se fissure inexorablement en Allemagne, le caporal Herold déserte. Pour sauver sa peau, il usurpe l’identité d’un Hauptmann de la Wehrmacht. Pour justifier son uniforme, il s’invente une mystérieuse « mission spéciale » que lui aurait confiée personnellement le Führer.

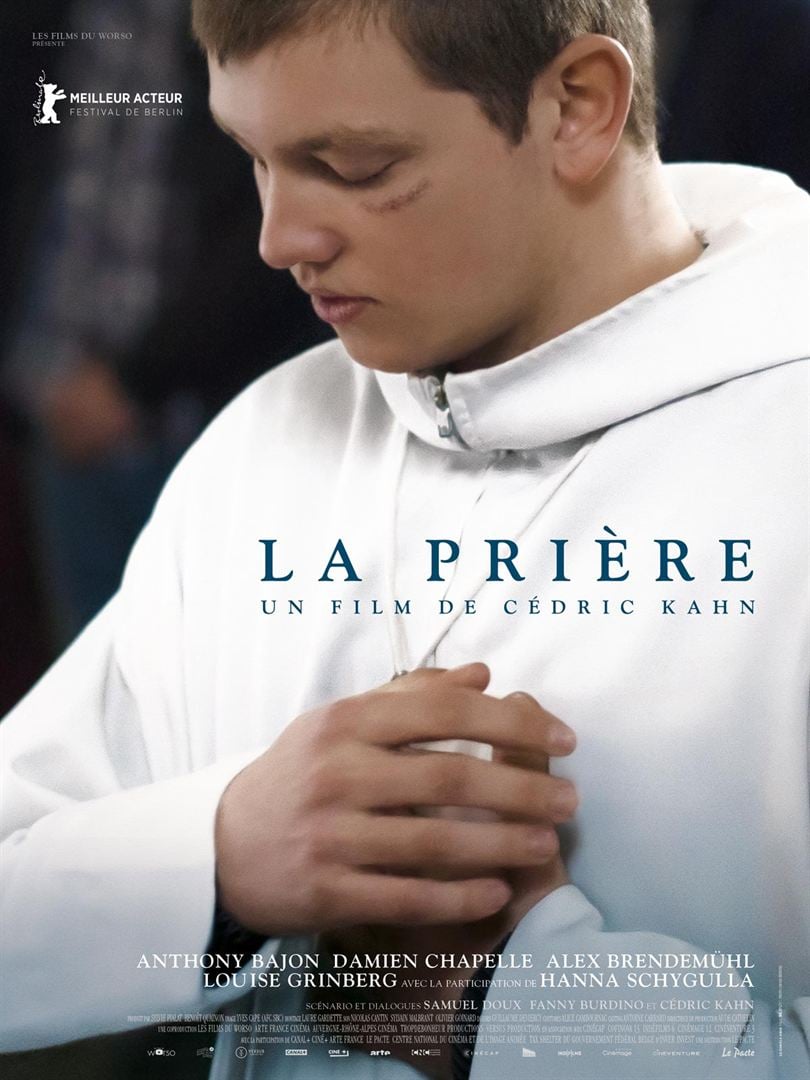

Dans les derniers jours de la guerre, alors que l’ordre nazi se fissure inexorablement en Allemagne, le caporal Herold déserte. Pour sauver sa peau, il usurpe l’identité d’un Hauptmann de la Wehrmacht. Pour justifier son uniforme, il s’invente une mystérieuse « mission spéciale » que lui aurait confiée personnellement le Führer. Thomas est à peine sorti de l’adolescence. Après une overdose, il rejoint une communauté de prière, perdue au cœur des montagnes, dont les membres sont d’anciens toxicomanes. La règle y est dure : pas de sorties, pas de tabac, pas de filles. Une vie confraternelle consacrée à la prière et au travail. Les rechutes sont fréquentes. Thomas en connaîtra sa part. Mais, au bout du tunnel, l’espoir de la rédemption existe.

Thomas est à peine sorti de l’adolescence. Après une overdose, il rejoint une communauté de prière, perdue au cœur des montagnes, dont les membres sont d’anciens toxicomanes. La règle y est dure : pas de sorties, pas de tabac, pas de filles. Une vie confraternelle consacrée à la prière et au travail. Les rechutes sont fréquentes. Thomas en connaîtra sa part. Mais, au bout du tunnel, l’espoir de la rédemption existe. Rien ne va plus pour Jacques Blanchot (Vincent Macaigne). Sa femme (Vanessa Paradis) prétexte une allergie cutanée pour le mettre à la porte du domicile conjugal avant de l’interdire de carte bleue et de mettre un autre homme dans son lit. Le patron du médiocre commerce où il travaille le licencie. Jacques est bientôt à la rue.

Rien ne va plus pour Jacques Blanchot (Vincent Macaigne). Sa femme (Vanessa Paradis) prétexte une allergie cutanée pour le mettre à la porte du domicile conjugal avant de l’interdire de carte bleue et de mettre un autre homme dans son lit. Le patron du médiocre commerce où il travaille le licencie. Jacques est bientôt à la rue. Quatre personnages vivent à Casablanca en 2014 sur fond de troubles sociaux. Salima étouffe : elle ne supporte ni son mari ni la société marocaine qui entendent contrôler ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ce qu’elle dit. Joe est un restaurateur prospère qui vit au jour le jour, dans ses rapports avec les femmes et avec les êtres, la difficulté d’être Juif à Tanger. Hakim adule Freddy Mercury dont il reprend les standards sur les scènes ; mais il est en butte au mépris de son père qui conteste ses choix de carrière. Dans une maison luxueuse, entre des parents invisibles et une nounou qui lui sert de mère de substitution, Inès est en pleine crise d’adolescence.

Quatre personnages vivent à Casablanca en 2014 sur fond de troubles sociaux. Salima étouffe : elle ne supporte ni son mari ni la société marocaine qui entendent contrôler ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ce qu’elle dit. Joe est un restaurateur prospère qui vit au jour le jour, dans ses rapports avec les femmes et avec les êtres, la difficulté d’être Juif à Tanger. Hakim adule Freddy Mercury dont il reprend les standards sur les scènes ; mais il est en butte au mépris de son père qui conteste ses choix de carrière. Dans une maison luxueuse, entre des parents invisibles et une nounou qui lui sert de mère de substitution, Inès est en pleine crise d’adolescence.

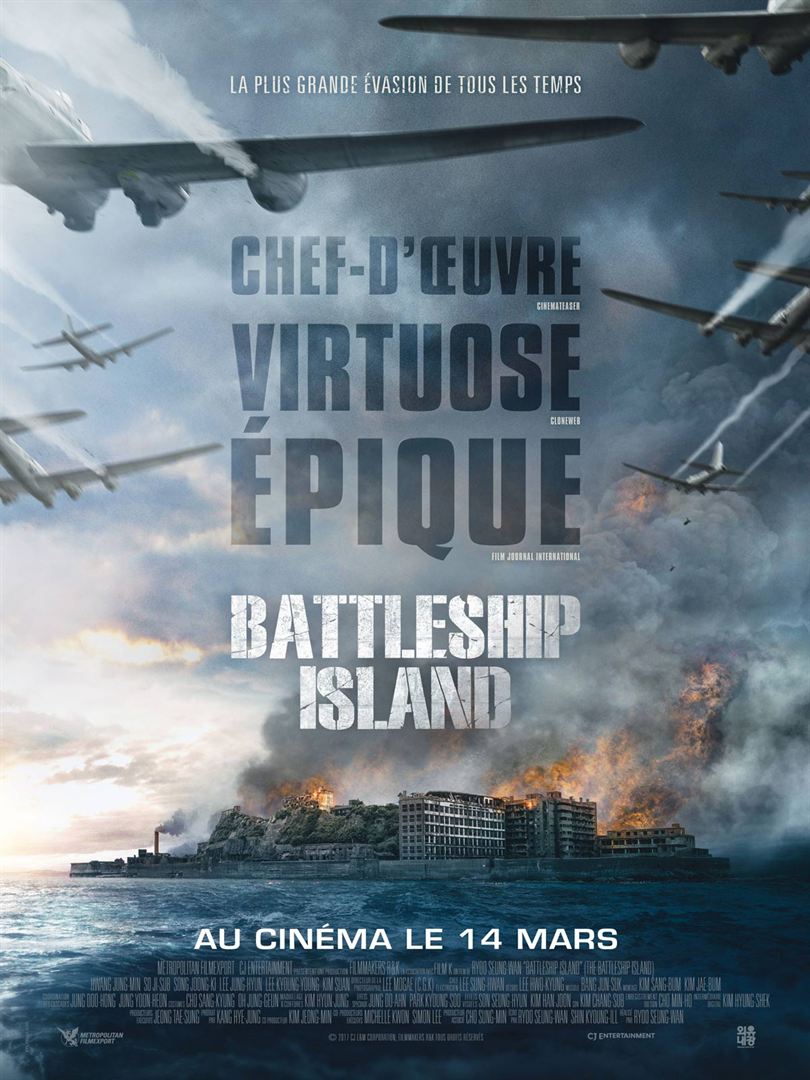

Pendant la Seconde guerre mondiale, des Coréens sont amenés de force sur l’île de Hashima, au large du Japon pour y travailler à la mine. Parmi eux, un clarinettiste et sa fille, un Coréen bagarreur, une femme de réconfort, un espion du mouvement d’indépendance infiltré pour libérer un vieux résistant.

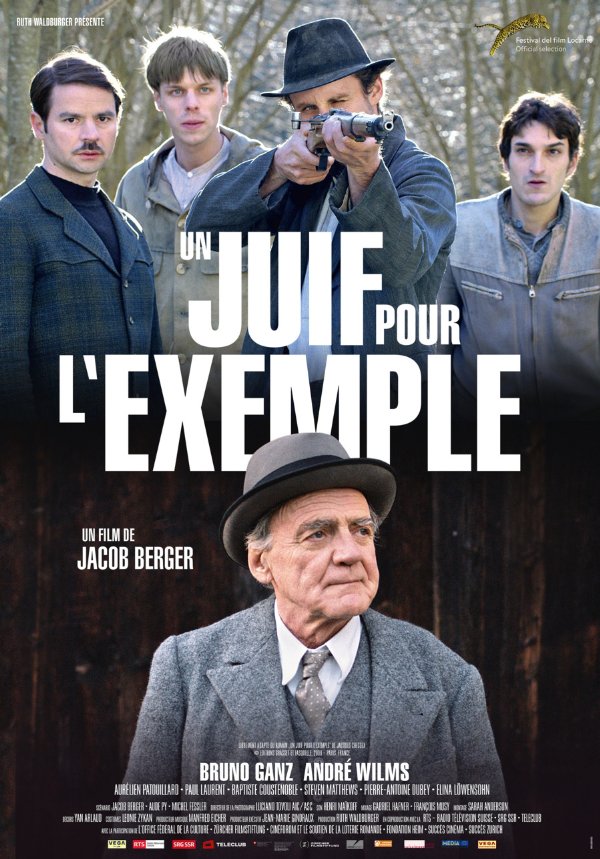

Pendant la Seconde guerre mondiale, des Coréens sont amenés de force sur l’île de Hashima, au large du Japon pour y travailler à la mine. Parmi eux, un clarinettiste et sa fille, un Coréen bagarreur, une femme de réconfort, un espion du mouvement d’indépendance infiltré pour libérer un vieux résistant. Au crépuscule de sa vie, le grand écrivain suisse Jacques Chessex se souvient.

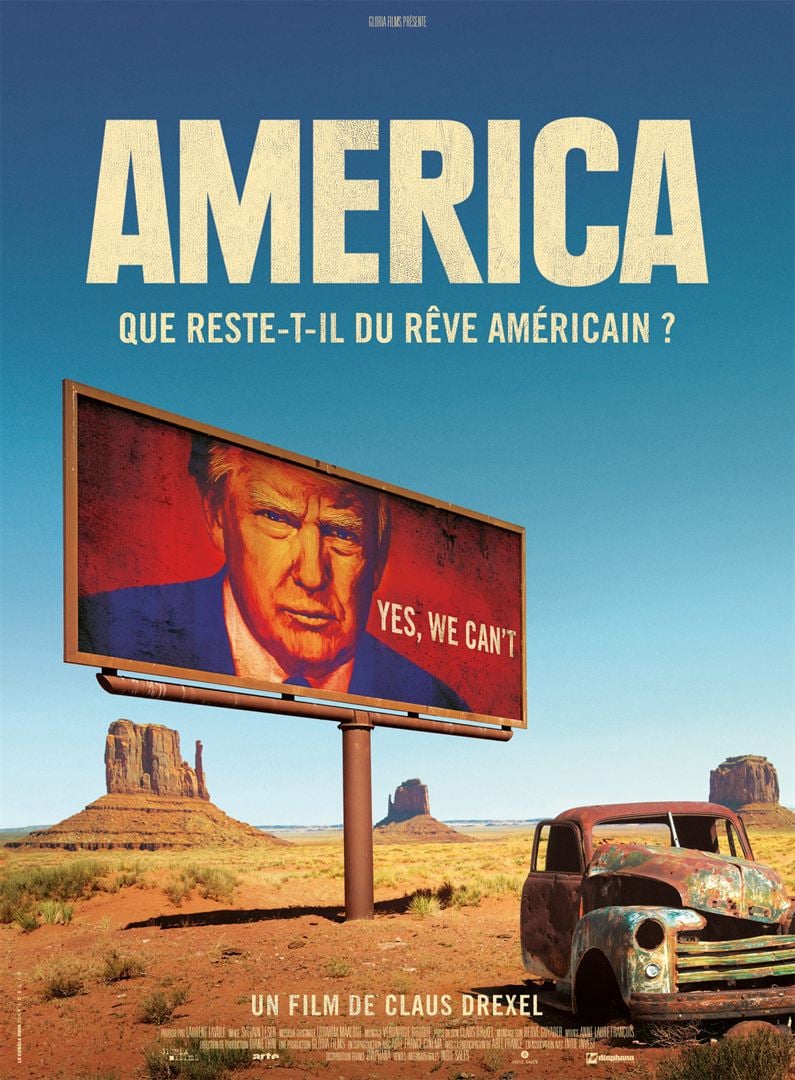

Au crépuscule de sa vie, le grand écrivain suisse Jacques Chessex se souvient. À la veille de l’élection de Donald Trump, en pleine campagne présidentielle américaine, Claus Drexel est allé poser sa caméra dans le désert de l’Arizona, un État qui, sauf en 1996, a depuis toujours porté ses suffrages sur le candidat du parti républicain. Au bord de la mythique route 66, dans la petite ville de Seligman, il a longuement interrogé ses habitants, des rednecks pauvres à la langue bien pendue, viscéralement attachés au deuxième amendement et volontiers favorable à Donald Trump. Son directeur de la photographie les filme dans des plans millimétrés.

À la veille de l’élection de Donald Trump, en pleine campagne présidentielle américaine, Claus Drexel est allé poser sa caméra dans le désert de l’Arizona, un État qui, sauf en 1996, a depuis toujours porté ses suffrages sur le candidat du parti républicain. Au bord de la mythique route 66, dans la petite ville de Seligman, il a longuement interrogé ses habitants, des rednecks pauvres à la langue bien pendue, viscéralement attachés au deuxième amendement et volontiers favorable à Donald Trump. Son directeur de la photographie les filme dans des plans millimétrés.