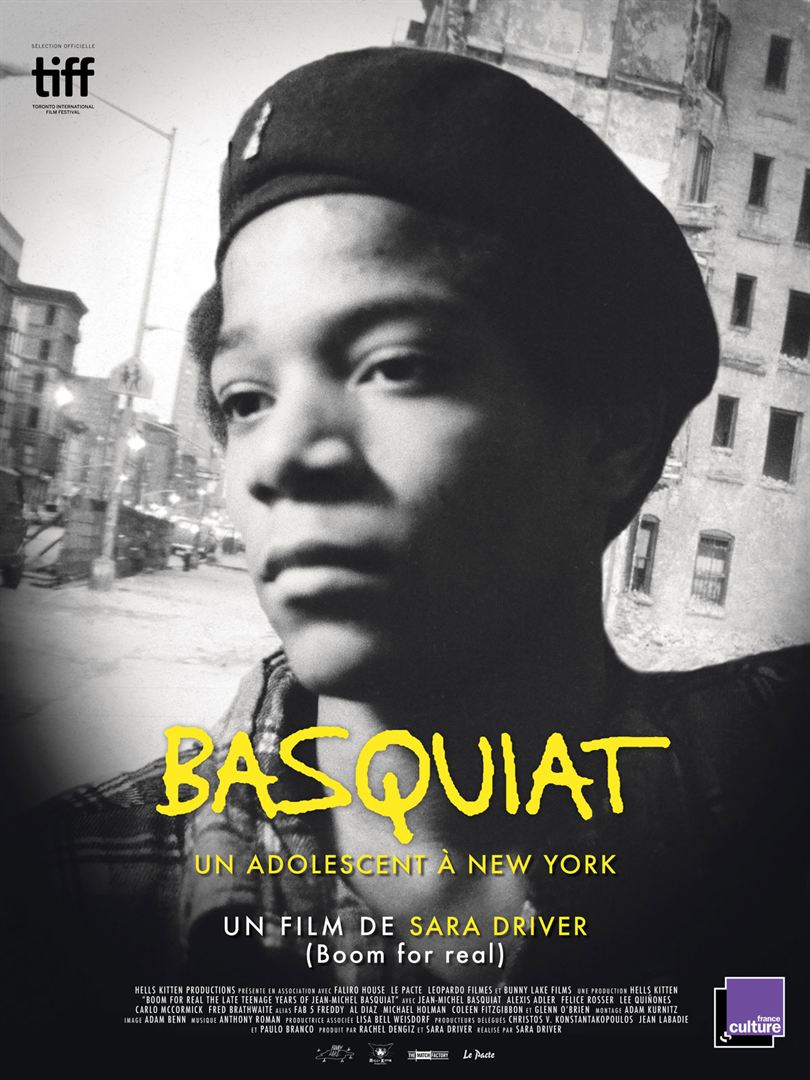

Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication.

Comme son sous-titre l’annonce, Basquiat nous fait revivre l’adolescence du jeune artiste né en 1960 qui, dès 1976, dans une métropole en plein chaos, commence à graffer sur les murs du Lower East Side sous le pseudonyme SAMO (« Same Old Shit »). L’adolescent en rupture de ban vit dans la rue, squatte chez des amis, vend des T-shirts ou des cartes postales de sa fabrication.

La notoriété viendra plus tard, après la présentation de ses premières œuvres au Times Square Show, une exposition organisée sur les murs lépreux d’un ancien bordel, et son passage à la télévision à l’émission de Glenn O’Brien qui le présente à Andy Warhol.

Sara Driver, qui était la compagne de Jim Jarmusch et fréquentait le jeune Basquiat dans ces temps-là, revient non sans nostalgie sur cette période. Son documentaire est d’un grand classicisme, sans guère de facture cinématographique, composé alternativement d’interviews de témoins de l’époque et d’images d’archives.

Paradoxalement, Basquiat est moins le portrait d’un artiste que celui d’une époque. Le jeune graffeur reste une silhouette dont on entend à peine la voix et dont on ne percera pas les secrets de son art sinon qu’il s’inscrit en rupture avec l’impasse dans lequel l’art abstrait s’était enfermé.

Avec une étonnante puissance, Basquiat nous raconte un New York pas si lointain au bord de la faillite financière et du chaos social. Les images sont frappantes qui montrent des rues désertes, des immeubles en ruines, quelques junkies hagards échangeant leurs seringues à ciel ouvert. Cet environnement là a été le creuset de nouvelles formes d’art, moins intellectuelles, plus spontanées. Sur les rêves brisés des Beatniks, le nihilisme punk naissait.

Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats.

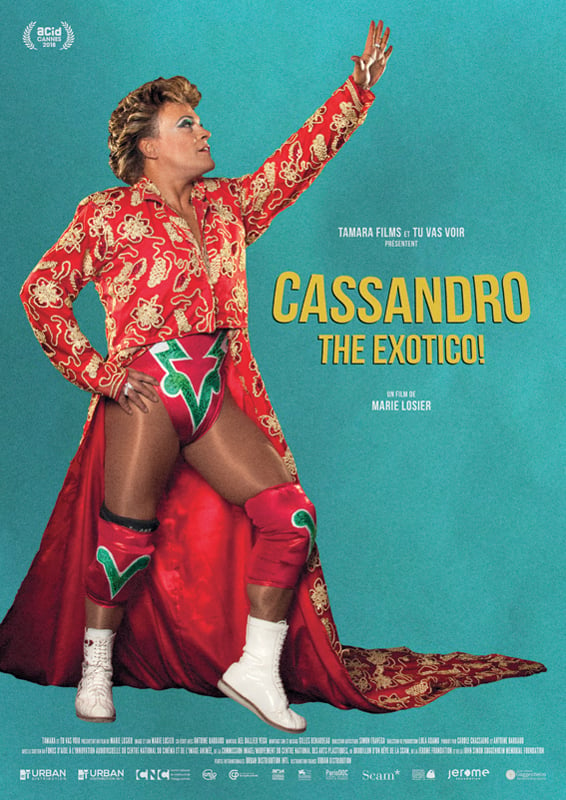

Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats. Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape.

Au Mexique, la Lucha libre est un sport national. Les catcheurs combattent masqués. Les Exoticos ont le visage découvert et, pour tourner en ridicule les homosexuels, se travestissent. Retournant à leur profit ce travestissement ridicule, quelques homosexuels sont devenus célèbres. Parmi eux Saul Armendariz, alias Cassandro. Il pratique la Lucha libre depuis son enfance. Il a été trois fois champion du monde. Mais à quarante ans passés, son corps le rattrape. Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser.

Abel (Louis Garrel) vit paisiblement en couple avec Marianne (Laetitia Casta) avant d’apprendre brutalement de sa bouche qu’elle est enceinte de son meilleur ami Paul et qu’elle s’apprête à l’épouser. En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale.

En 1960, au Montana, sous les yeux de leur fils unique, un couple se déchire. Jerry (Jake Gyllenhaal) vient de perdre son emploi et sombre dans la dépression. Jeannette (Carry Mulligan) étouffe de devoir porter à bout de bras un ménage qui bat de l’aile. Joe, quatorze ans, aimerait avoir une adolescence normale. Zain a douze ans. Il comparaît devant un tribunal. On ne sait à ce stade encore rien des faits qui lui sont reprochés. Mais le jeune accusé utilise un moyen de défense original : il met en cause ses parents auxquels il reproche de l’avoir mis au monde

Zain a douze ans. Il comparaît devant un tribunal. On ne sait à ce stade encore rien des faits qui lui sont reprochés. Mais le jeune accusé utilise un moyen de défense original : il met en cause ses parents auxquels il reproche de l’avoir mis au monde À Baton Rouge en Louisiane, à l’été 2017, le documentariste Roberto Minervini a mis ses pas dans ceux de quelques membres de la communauté afro-américaine traumatisée par la multiplication des crimes racistes et l’inaction de la police. La quarantaine, la langue bien pendue, Judy peine à maintenir à flots le bar dont elle a repris la direction et à s’occuper de sa mère, chassée de son appartement. Ronaldo , quatorze ans, et Titus, neuf ans, sont frères. Ils déambulent dans les rues en violation des consignes de prudence de leur mère. Krystal Muhammad est la présidente du New Black Panther Party, une organisation paramilitaire qui prône l’usage de la violence pour lutter contre les discriminations dont les Noirs sont victimes.

À Baton Rouge en Louisiane, à l’été 2017, le documentariste Roberto Minervini a mis ses pas dans ceux de quelques membres de la communauté afro-américaine traumatisée par la multiplication des crimes racistes et l’inaction de la police. La quarantaine, la langue bien pendue, Judy peine à maintenir à flots le bar dont elle a repris la direction et à s’occuper de sa mère, chassée de son appartement. Ronaldo , quatorze ans, et Titus, neuf ans, sont frères. Ils déambulent dans les rues en violation des consignes de prudence de leur mère. Krystal Muhammad est la présidente du New Black Panther Party, une organisation paramilitaire qui prône l’usage de la violence pour lutter contre les discriminations dont les Noirs sont victimes. Avant d’être une rock star et une icône gay, Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, était bagagiste à Heathrow. Bohemian Rhapsody nous raconte son histoire : la rencontre avec Brian May et Roger Taylor du groupe Smile, la formation du groupe Queen, l’enregistrement de Bohemian Rhapsody en 1975 et les premiers succès, les querelles d’ego au sein du groupe, les frasques de plus en plus queer de Freddie, l’apothéose à Wembley au Live Aid de 1985 – élu meilleure performance live de tous les temps.

Avant d’être une rock star et une icône gay, Farrokh Bulsara, alias Freddie Mercury, était bagagiste à Heathrow. Bohemian Rhapsody nous raconte son histoire : la rencontre avec Brian May et Roger Taylor du groupe Smile, la formation du groupe Queen, l’enregistrement de Bohemian Rhapsody en 1975 et les premiers succès, les querelles d’ego au sein du groupe, les frasques de plus en plus queer de Freddie, l’apothéose à Wembley au Live Aid de 1985 – élu meilleure performance live de tous les temps. De 2000 à 2002 Olivier Meyrou a été autorisé par Pierre Bergé à filmer les coulisses de la maison Yves Saint-Laurent : les essayages avec Laetitia Casta, la remise d’un prix à new York, les préparations des grands défilés…

De 2000 à 2002 Olivier Meyrou a été autorisé par Pierre Bergé à filmer les coulisses de la maison Yves Saint-Laurent : les essayages avec Laetitia Casta, la remise d’un prix à new York, les préparations des grands défilés… Dans la maison exiguë d’une vieille retraitée s’entasse une bruyante tribu joyeusement amorale qui vit d’expédients. Osamu travaille sur les chantiers ; Noboyu arrondit son salaire dans un pressing industriel en faisant les poches des vêtements qu’elle repasse ; Aki se déguise en Lolita dans un peep show ; Shota préfère faire les courses sans passer par la caisse qu’aller à l’école. S’y greffe bientôt Juri, une gamine de cinq ans, victime de violences familiales.

Dans la maison exiguë d’une vieille retraitée s’entasse une bruyante tribu joyeusement amorale qui vit d’expédients. Osamu travaille sur les chantiers ; Noboyu arrondit son salaire dans un pressing industriel en faisant les poches des vêtements qu’elle repasse ; Aki se déguise en Lolita dans un peep show ; Shota préfère faire les courses sans passer par la caisse qu’aller à l’école. S’y greffe bientôt Juri, une gamine de cinq ans, victime de violences familiales.