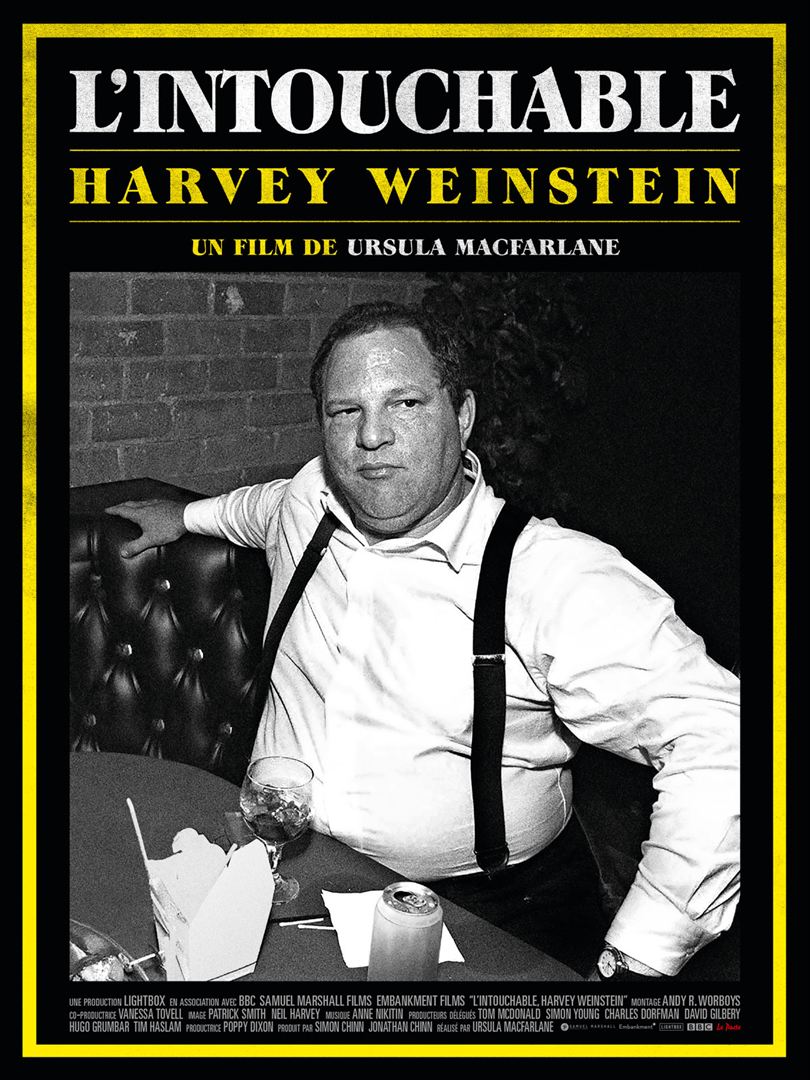

Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes…

Harvey Weinstein : ce nom vaut désormais à lui seul condamnation. Ils ne sont pas si nombreux ceux qui, dans l’opinion publique, ont atteint une si funeste réputation : Dutroux et la pédophilie, Papon et la collaboration, Lehman Brothers et la crise des subprimes…

Les innombrables viols et tentatives de viol dont ce magnat hollywoodien se serait rendu coupable ont provoqué une prise de conscience planétaire. C’est au lendemain de leur révélation par deux enquêtes quasi-concomitantes du New York Times et du New Yorker publiées en octobre 2017 que le mouvement #metoo a été lancé sur les réseaux sociaux – bientôt repris en France avec #balancetonporc.

Pas facile de faire le portrait d’un tel « porc ». Le documentaire de Ursula Macfarlane ne prétend pas à l’objectivité. Alors que le procès de Weinstein va se tenir et que le recueil des témoignages s’est probablement heurté au déroulement parallèle de l’enquête judiciaire, il ne donne guère la parole à la défense. Si l’ironie était permise, on dirait qu’il juge à charge plus qu’à décharge.

Aussi ne trouve-t-il guère de circonstances atténuantes au comportement prédateur du patron de Miramax sinon d’avoir été un outsider (« underdog ») avide de revanche sociale et un adolescent obèse et boutonneux dont les filles se moquaient. Si ce businessman de génie a, avec son frère, construit un empire et insufflé un grand courant d’air frais dans le cinéma des années 80 et 90 en produisant Soderbergh ou Tarantino, c’est en usant de méthodes inadmissibles.

Rien ne devait lui résister. « C’était un homme qui n’acceptait pas qu’on lui résiste ». Dans les affaires… comme dans la vie privée.

L’Intouchable documente avec beaucoup de finesse l’hubris qui s’empare d’un homme ivre de puissance. Une hubris qui se caractérise d’abord par un comportement inadmissible avec ses collaborateurs, harcelés, humiliés, rabaissés. Une hubris qui se manifeste ensuite par un comportement sexuel prédateur : « ma puissance est si grande qu’aucune femme ne peut se refuser à moi ».

L’Intouchable documente aussi – c’est l’angle que le choix de son titre indique – l’omerta qui s’est installée autour de Weinstein. Shérif autoproclamé de la ville (Hollywood/New York), le producteur a, pendant vingt ans, fait régner sa loi sans que personne n’ose la dénoncer. Pendant tout ce temps, la rumeur est allée bon train ; mais personne n’a parlé, ni les collaborateurs terrifiés ni les victimes qui, lorsqu’elles faisaient mine de lancer des poursuites, devaient, sous la contrainte, monnayer leur silence en signant des accords de confidentialité.

Il a fallu un immense courage à ces victimes pour parler. Le point fort du documentaire est de les avoir retrouvées et de les avoir convaincues de témoigner. Sur une liste initiale de 600 noms, 400 personnes ont été contactées et 128 ont consenti à parler à l’équipe du film. Au final, 29 personnes ont été interviewées, nous indique le dossier de presse.

Leurs témoignages sont étonnamment similaires. Pendant quarante ans, le modus operandi de Weinstein n’a guère varié. Il propose à une starlette, croisée dans une soirée, de le raccompagner dans son hôtel. Y voyant une opportunité extraordinaire pour sa carrière, elle accepte. Mais sitôt la porte de la suite refermée, Weinstein devient plus violent, usant de menace verbale et physique pour parvenir à ses fins. Certaines y concèdent, paralysées par la peur ; d’autres s’y refusent et réussissent à s’échapper.

Leur témoignage est glaçant : « J’imaginais qu’une femme violée se débattait et hurlait. C’est l’image qu’on s’en fait. Mais c’est faux. Je suis restée immobile. J’étais paralysée. J’avais peur de recevoir des coups. Je me suis dit que moins je bougerais, mieux ça se passerait. J’espérais que ça dure cinq minutes et que ce serait oublié. Mais je n’arrive pas à oublier »

Bien sûr, le documentaire de Ursula Macfarlane n’est pas sans défauts. On peut pointer le classicisme de sa forme, plus télévisuelle que cinématographique. On peut aussi lui reprocher son manque d’objectivité et considérer qu’il eût mieux fallu attendre la conclusion du procès de Weinstein pour dresser son portrait. Mais la stratégie de ses avocats étant de le faire durer au maximum – car espérer innocenter leur client est illusoire – il y a fort à craindre que la procédure ne s’éternise. Il y avait urgence à raconter Weinstein ; il y avait, plus encore, urgence à donner la parole à ses victimes. C’est chose faite. Et c’est tant mieux.

Le capitaine Pierre Perdrix (Swann Arlaud, César 2018, taillé un peu trop large pour lui, du meilleur acteur masculin) dirige, sans toujours se faire respecter, une brigade de gendarmerie perdue au fond des Vosges. Soutien de famille depuis la mort de son père, il vit avec sa mère (Fanny Ardant), son frère (Nicolas Maury) et la fille adolescente de celui-ci.

Le capitaine Pierre Perdrix (Swann Arlaud, César 2018, taillé un peu trop large pour lui, du meilleur acteur masculin) dirige, sans toujours se faire respecter, une brigade de gendarmerie perdue au fond des Vosges. Soutien de famille depuis la mort de son père, il vit avec sa mère (Fanny Ardant), son frère (Nicolas Maury) et la fille adolescente de celui-ci. Hollywood. Février 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a réussi à inscrire son nom en haut de l’affiche d’une série TV. Mais il redoute une gloire éphémère. Sa doublure Cliff Booth (Brad Pitt) est aussi son chauffeur et son seul ami.

Hollywood. Février 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a réussi à inscrire son nom en haut de l’affiche d’une série TV. Mais il redoute une gloire éphémère. Sa doublure Cliff Booth (Brad Pitt) est aussi son chauffeur et son seul ami. Iya et Masha ont combattu dans les rangs de l’Armée rouge pendant la Seconde guerre mondiale. Surnommée « la girafe », Iya est une jeune femme sylphide embarrassée par son immense stature, une « longue perche » (Dylda en russe), une « tige de haricot » (Beanpole en anglais). La minuscule et rousse Masha a eu au front un enfant qu’elle a confiée aux bons soins de Iya dont les fréquentes crises de tétanie lui ont valu d’être démobilisée avant elle. Mais quand Masha revient à son tour à Leningrad et retrouve Iya dans l’hôpital militaire où celle-ci est désormais affectée au chevet de soldats lourdement handicapés, la réalité qu’elle découvre l’autorise à exiger de son amie un sacrifice exorbitant.

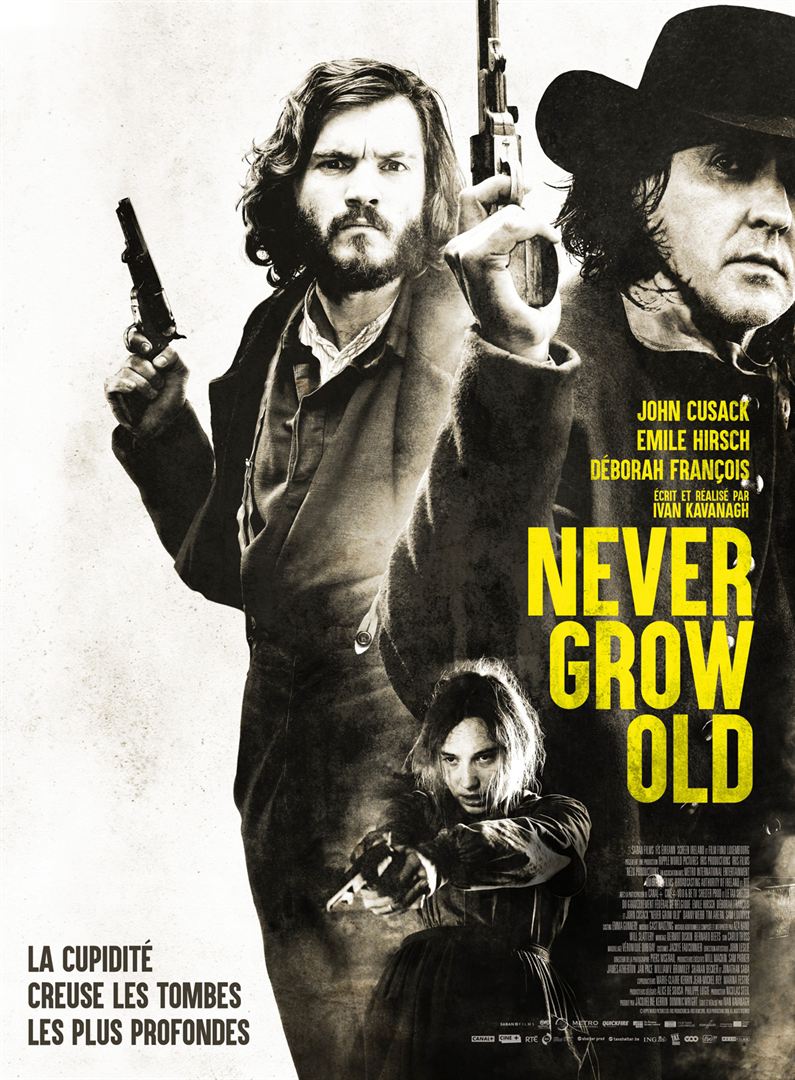

Iya et Masha ont combattu dans les rangs de l’Armée rouge pendant la Seconde guerre mondiale. Surnommée « la girafe », Iya est une jeune femme sylphide embarrassée par son immense stature, une « longue perche » (Dylda en russe), une « tige de haricot » (Beanpole en anglais). La minuscule et rousse Masha a eu au front un enfant qu’elle a confiée aux bons soins de Iya dont les fréquentes crises de tétanie lui ont valu d’être démobilisée avant elle. Mais quand Masha revient à son tour à Leningrad et retrouve Iya dans l’hôpital militaire où celle-ci est désormais affectée au chevet de soldats lourdement handicapés, la réalité qu’elle découvre l’autorise à exiger de son amie un sacrifice exorbitant. 1849. Patrick Tate (Emile Hirsch), sa femme Audrey (Déborah François) et leurs deux enfants se sont arrêtés sur le chemin de la Californie dans une petite bourgade sous la coupe d’un predicateur anglican. Patrick y est devenu charpentier et croque-mort. Audrey attend un troisième enfant. La famille vivrait en paix si le sinistre Dutch Albert (John Cusack), flanqué de ses deux acolytes, le Sicilien et le Muet, n’avait pas décidé de s’installer en ville et d’y ouvrir un saloon au grand dam du pasteur et du shérif.

1849. Patrick Tate (Emile Hirsch), sa femme Audrey (Déborah François) et leurs deux enfants se sont arrêtés sur le chemin de la Californie dans une petite bourgade sous la coupe d’un predicateur anglican. Patrick y est devenu charpentier et croque-mort. Audrey attend un troisième enfant. La famille vivrait en paix si le sinistre Dutch Albert (John Cusack), flanqué de ses deux acolytes, le Sicilien et le Muet, n’avait pas décidé de s’installer en ville et d’y ouvrir un saloon au grand dam du pasteur et du shérif.