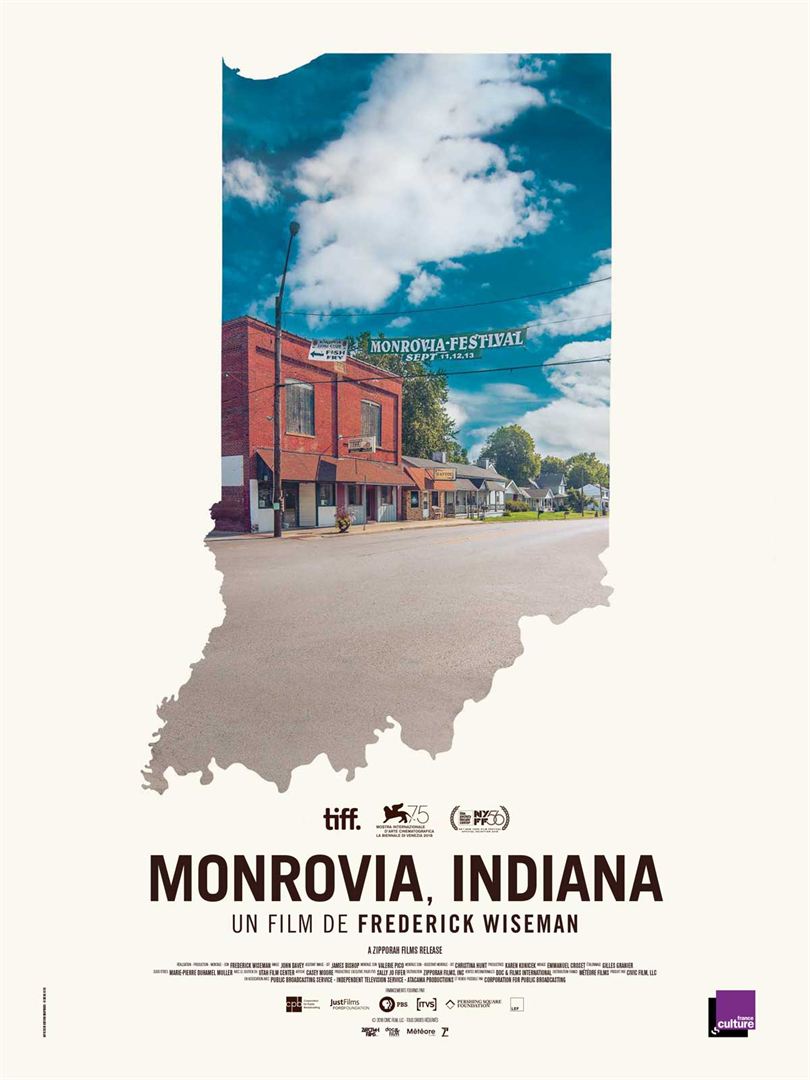

Monrovia est une petite ville de l’Indiana au cœur du MidWest à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Indianapolis. Sa population : 1400 habitants. Aux élections présidentielles de novembre 2016, elle a voté à 76 % pour Donald Trump.

Monrovia est une petite ville de l’Indiana au cœur du MidWest à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Indianapolis. Sa population : 1400 habitants. Aux élections présidentielles de novembre 2016, elle a voté à 76 % pour Donald Trump.

Le grand documentariste Frederick Wiseman en fait la radioscopie.

On imagine volontiers que si Monrovia a été choisi comme sujet de ce documentaire, c’est pour répondre à une question : qui sont ces Américains « moyens » qui ont élu, contre toute raison, Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016 ? On imagine tout aussi volontiers le traitement désopilant qu’en aurait fait un Michael Moore, déployant probablement la même méchanceté à se moquer de ces ploucs rétrogrades que celle dont il avait fait preuve dans Bowling for Columbine ou Fahrenheit 9/11.

Or, le spectateur candide qui regarderait Monrovia, Indiana sans avoir été prévenu du sens du vote de cette petite ville pourrait fort bien ne rien comprendre de son sous-thème. Car, Frederick Wiseman, fidèle à la méthode qu’il a déjà utilisée pour faire le portrait des grandes institutions américaines (le zoo de Miami, l’université Berkeley, la New York Public Library, ne prend pas parti. S’interdisant l’usage de la voix off, l’interview, la mise en perspective, il se contente – en apparence du moins – de poser sa caméra au bord de la route et de capter des fragments de vie. Sa neutralité rigoureuse lui interdit tout à la fois l’empathie et la critique.

Aussi son documentaire distille-t-il un parfum d’ennui, qui filme le quotidien d’une petite ville sans histoire. On assiste à des comices agricoles, à une kermesse, au spectacle de fin d’année du lycée, à plusieurs réunions du conseil municipal, à une curieuse assemblée de la loge maçonnique locale (dont on n’imaginait pas qu’elle laisse si volontiers les caméras filmer leurs rites d’un autre âge), à un mariage, à un enterrement, à la caudectomie d’un boxer, etc. On visite le lycée, le supermarché, les deux salons de coiffure (pour hommes et pour femmes), la salle de sport… C’est long. C’est très long, même si les 2h23 que dure Monrovia, Indiana font figure de court métrage comparé aux 3h17 de Ex Libris ou aux 4h04 de At Berkeley.

C’est seulement à la fin du documentaire, une fois assemblées toutes les pièces, qu’on peut esquisser une réponse à la question posée. Qui sont les électeurs de Trump ? Ce qui saute aux yeux : ils sont Blancs. Quasiment aucun Afro-Américain à Monrovia, aucun Latino, Aucun Asiatique. Une religiosité omniprésente, qui accompagne les grands moments de la vie : le mariage, la mort. Un sexisme décomplexé qui s’exprime sans vergogne sur les stickers à la vente lors de la kermesse annuelle.

C’est déjà beaucoup ; mais ce n’est pas le plus important. Ce qui, tout bien réfléchi, frappe le plus, ne saute pas aux yeux : c’est l’enfermement de cette communauté sur elle-même. Aucune curiosité pour le monde extérieur. Aucune vie culturelle : personne ne lit, ne va au cinéma, n’écoute de la musique. Aucune vie tout court dans cette communauté désespérément triste dont l’existence sans joie ni délicatesse suinte l’ennui.

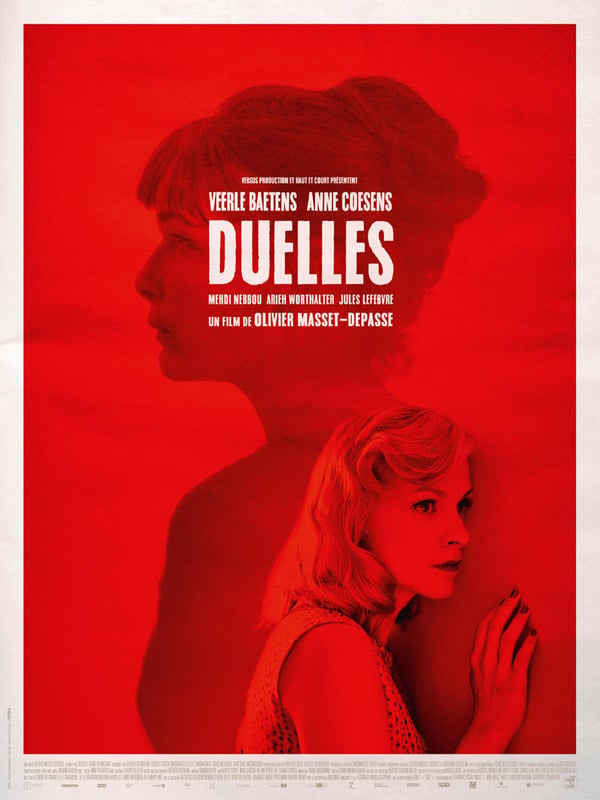

Alice (Veerle Baetens) et Céline (Anne Coesens) sont voisines. Elles sont les meilleures amies du monde. Leurs familles, en tous points similaires, habitent un pavillon cossu de banlieue : Alice comme Céline ont un mari, qui travaille dans une compagnie aérienne, et un fils unique de dix ans. Les deux familles sont vite devenues inséparables.

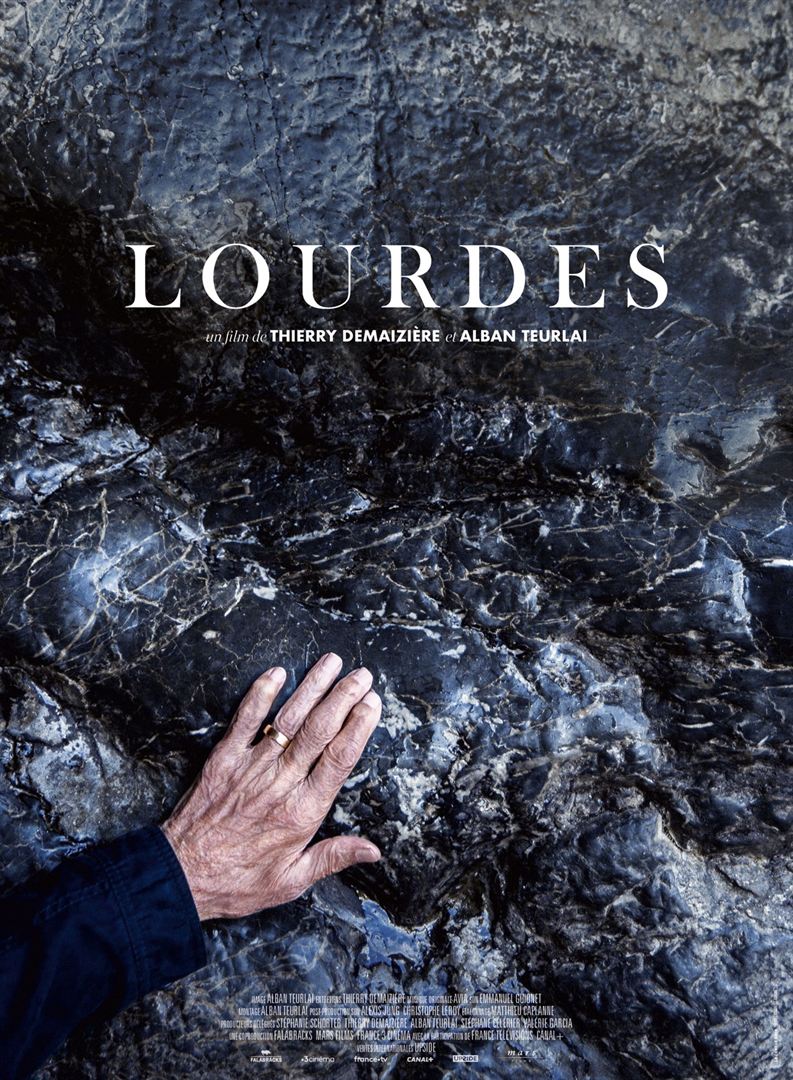

Alice (Veerle Baetens) et Céline (Anne Coesens) sont voisines. Elles sont les meilleures amies du monde. Leurs familles, en tous points similaires, habitent un pavillon cossu de banlieue : Alice comme Céline ont un mari, qui travaille dans une compagnie aérienne, et un fils unique de dix ans. Les deux familles sont vite devenues inséparables. Chaque année, Lourdes, où la Vierge Marie apparut en 1858 à Bernadette Soubirous, accueille quelque six millions de pèlerins dont environ 60.000 malades ou invalides.

Chaque année, Lourdes, où la Vierge Marie apparut en 1858 à Bernadette Soubirous, accueille quelque six millions de pèlerins dont environ 60.000 malades ou invalides. Marcos et Ana ont la petite cinquantaine. Il enseigne la littérature à l’université ; elle est cadre dans une société de marketing. Le départ de leur fils unique pour ses études en Espagne les oblige à une lucide introspection. Même s’ils sont unis par une solide complicité, construite sur l’accumulation des souvenirs partagés, l’amour a déserté leur couple.

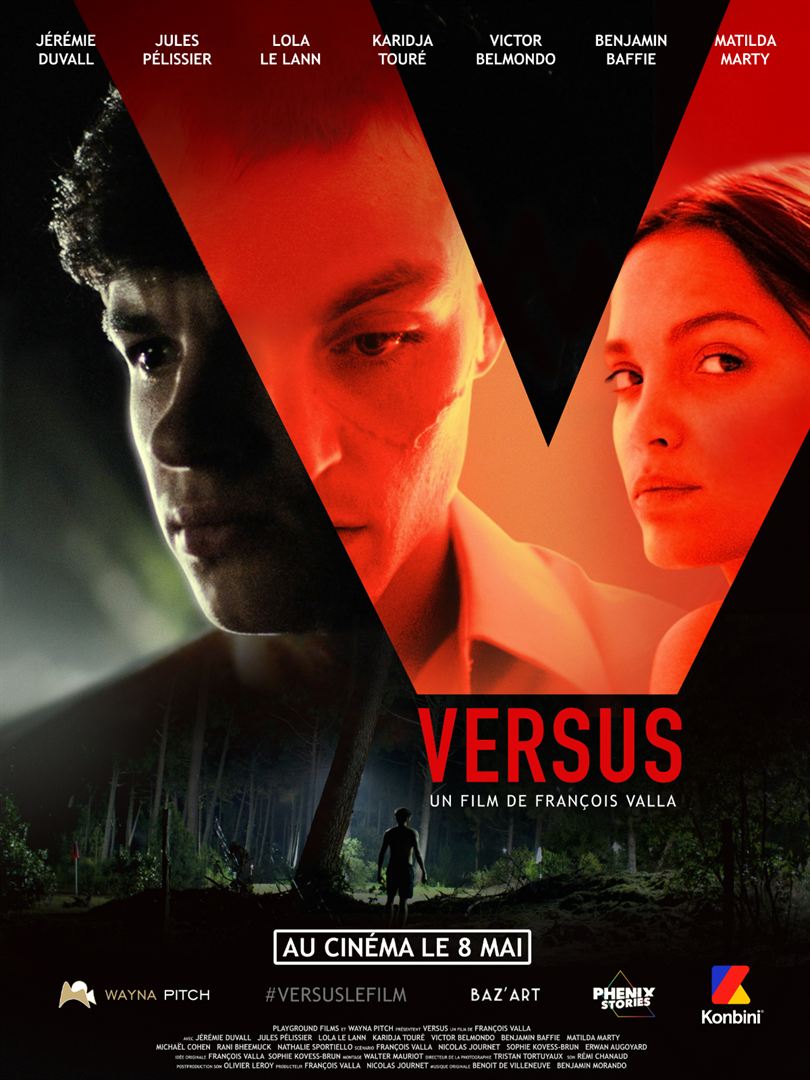

Marcos et Ana ont la petite cinquantaine. Il enseigne la littérature à l’université ; elle est cadre dans une société de marketing. Le départ de leur fils unique pour ses études en Espagne les oblige à une lucide introspection. Même s’ils sont unis par une solide complicité, construite sur l’accumulation des souvenirs partagés, l’amour a déserté leur couple. Achille (Jérémie Duvall) est victime d’une sauvage agression dans un bus parisien. Sévèrement blessé, il met plusieurs mois à se remettre. À la fin de sa convalescence, une fois ses blessures cicatrisées, il va passer quelques jours au bord de la mer chez une tante.

Achille (Jérémie Duvall) est victime d’une sauvage agression dans un bus parisien. Sévèrement blessé, il met plusieurs mois à se remettre. À la fin de sa convalescence, une fois ses blessures cicatrisées, il va passer quelques jours au bord de la mer chez une tante. En 1913 à Budapest, Irisz Leiter est à la recherche de ses origines. Ses parents sont morts dans l’incendie de leur chapellerie qui, depuis lors, est dirigée par un capitaine d’industrie cynique et sans scrupule, Oszkár Brill.

En 1913 à Budapest, Irisz Leiter est à la recherche de ses origines. Ses parents sont morts dans l’incendie de leur chapellerie qui, depuis lors, est dirigée par un capitaine d’industrie cynique et sans scrupule, Oszkár Brill. Le 11 mars 2011, le Japon connaît le plus important séisme de son histoire : un tremblement de terre de magnitude 9 dont l’épicentre se situe à 130 km des côtes nord-est de Honshu, l’île principale de l’archipel nippon. Le séisme et le tsunami qu’il provoque mettent hors service le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte.

Le 11 mars 2011, le Japon connaît le plus important séisme de son histoire : un tremblement de terre de magnitude 9 dont l’épicentre se situe à 130 km des côtes nord-est de Honshu, l’île principale de l’archipel nippon. Le séisme et le tsunami qu’il provoque mettent hors service le système de refroidissement de la centrale nucléaire de Fukushima, située sur la côte. Assistante sociale en Seine Saint-Denis, Faustine (Jisca Kalvanda) s’est radicalisée à l’insu de son mari au contact de quelques jeunes dont elle a eu la charge, partis combattre avec Daech en Syrie. Prétextant à son époux un séjour balnéaire en Turquie, elle décide de les rejoindre en compagnie de son fils de cinq ans. Mais dès son arrivée à Rakka, la jeune Française déchante vite.

Assistante sociale en Seine Saint-Denis, Faustine (Jisca Kalvanda) s’est radicalisée à l’insu de son mari au contact de quelques jeunes dont elle a eu la charge, partis combattre avec Daech en Syrie. Prétextant à son époux un séjour balnéaire en Turquie, elle décide de les rejoindre en compagnie de son fils de cinq ans. Mais dès son arrivée à Rakka, la jeune Française déchante vite. C’est une famille unie dans une ferme isolée de l’Afrique du sud blanche et dévote. Un père, une mère, un fils, trois filles. Un jour, un nouvel enfant fait son arrivée. Il s’appelle Pieter, il a le même âge que Janno, le fils jusqu’alors unique. Abandonné par ses parents, il a vécu une enfance douloureuse et solitaire.

C’est une famille unie dans une ferme isolée de l’Afrique du sud blanche et dévote. Un père, une mère, un fils, trois filles. Un jour, un nouvel enfant fait son arrivée. Il s’appelle Pieter, il a le même âge que Janno, le fils jusqu’alors unique. Abandonné par ses parents, il a vécu une enfance douloureuse et solitaire. Depuis près de quarante ans, Maguy Marin occupe une place bien à elle dans la danse contemporaine française. Formée à Bruxelles par Maurice Béjart, elle dirige le Centre chorégraphique national de Créteil puis de Lyon.

Depuis près de quarante ans, Maguy Marin occupe une place bien à elle dans la danse contemporaine française. Formée à Bruxelles par Maurice Béjart, elle dirige le Centre chorégraphique national de Créteil puis de Lyon.