En 1979, le communisme impose sa loi d’airain en Allemagne de l’Est, claquemurée derrière un mur infranchissable. Quelques esprits rebelles rivalisent d’ingéniosité pour le franchir. Les Strelzyk et les Wetzel imaginent de le faire par la voie des airs, en montgolfière. Une première tentative échoue de justesse.

En 1979, le communisme impose sa loi d’airain en Allemagne de l’Est, claquemurée derrière un mur infranchissable. Quelques esprits rebelles rivalisent d’ingéniosité pour le franchir. Les Strelzyk et les Wetzel imaginent de le faire par la voie des airs, en montgolfière. Une première tentative échoue de justesse.

Les films sur l’Allemagne de l’est communiste constituent un genre à part entière. Good Bye Lenin ! et La Vie des autres en constituent les deux modèles les plus réussis, le premier exploitant la veine douce amère de l’Ostalgie, le second constituant au contraire une critique au scalpel d’un régime construit sur l’espionnage systématique de tous par tous. Mais ils ne sont pas les seuls : Barbara (2012), De l’autre côté du mur (2014), La Révolution silencieuse (2018) examinent toutes les modalités de la résistance à un ordre communiste implacable.

Inspiré de faits réels – qui avaient déjà fait l’objet dès 1982 d’une adaptation hollywoodienne oubliable avec John Hurt dans le rôle principal – Le Vent de la liberté a le même potentiel dramatique que ces films là. Sans craindre de verser dans le manichéisme, il met en scène des héros positifs en sécession face à un ordre liberticide. Il reconstitue une évasion éminemment cinématographique.

Mais, pour donner plus de piment à la narration, les scénaristes ont été contraints d’accumuler les invraisemblances. Dans la réalité, les Strelzyk et les Wetzel ont construit une montgolfière, y sont montés et ont volé jusqu’en RFA. Dans le film, cette évasion, certes héroïque et dangereuse, mais chiche en rebondissements, se transforme en thriller – auquel on juxtapose pour faire bonne mesure une histoire d’amour superflue entre l’aîné des Strelzyk et la fille du chef de la Stasi locale. On peine à croire que l’armée est-allemande placée en état d’alerte n’arrive pas à repérer une montgolfière dans le ciel et que son aviation échoue à l’abattre. C’est pourtant le cas pour ménager l’happy end couru d’avance.

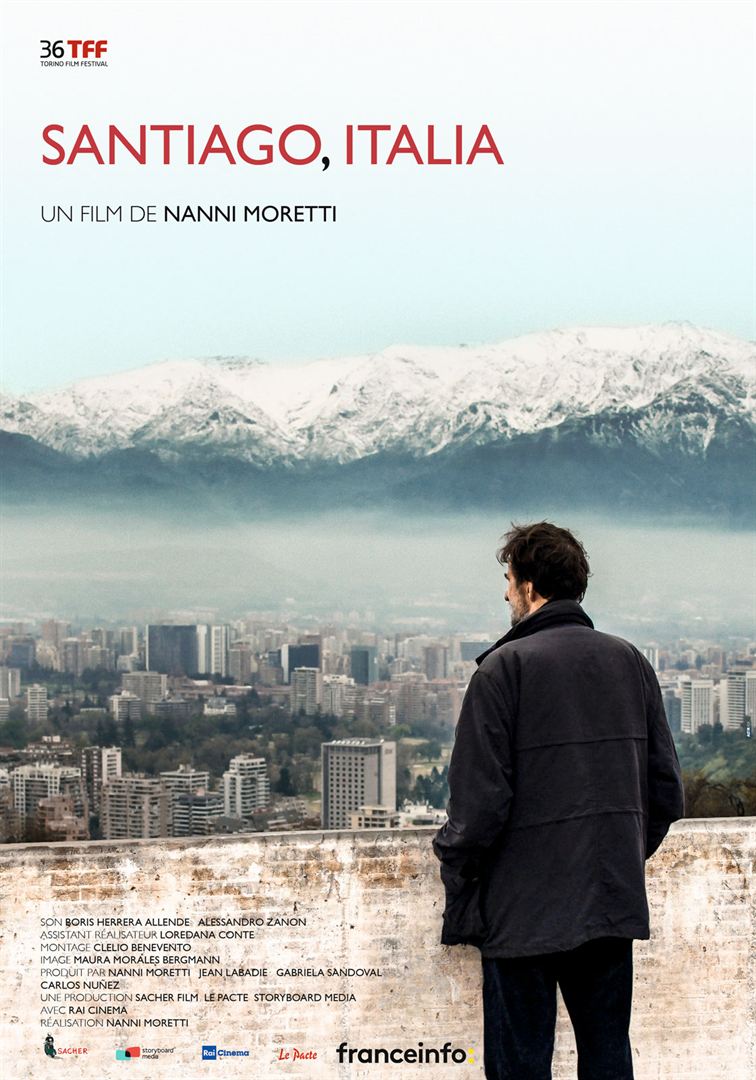

En 1973, lorsque la junte de Augusto Pinochet renverse le gouvernement de Salvador Allende et arrête en masse ses supporters, des réfugiés politiques affluent dans les ambassades étrangères de Santiago en quête de protection. L’ambassade d’Italie leur a ouvert ses portes.

En 1973, lorsque la junte de Augusto Pinochet renverse le gouvernement de Salvador Allende et arrête en masse ses supporters, des réfugiés politiques affluent dans les ambassades étrangères de Santiago en quête de protection. L’ambassade d’Italie leur a ouvert ses portes. Salam (Kais Nashif) est un Arabe israélien de Jérusalem. Chaque jour, il va travailler à Ramallah avec son oncle à une série télévisée à succès Tel Aviv on Fire dont le rôle principal est interprété par une vedette française (Lubna Azabal). Il se retrouve bientôt en charge de rédiger le scénario des derniers épisodes.

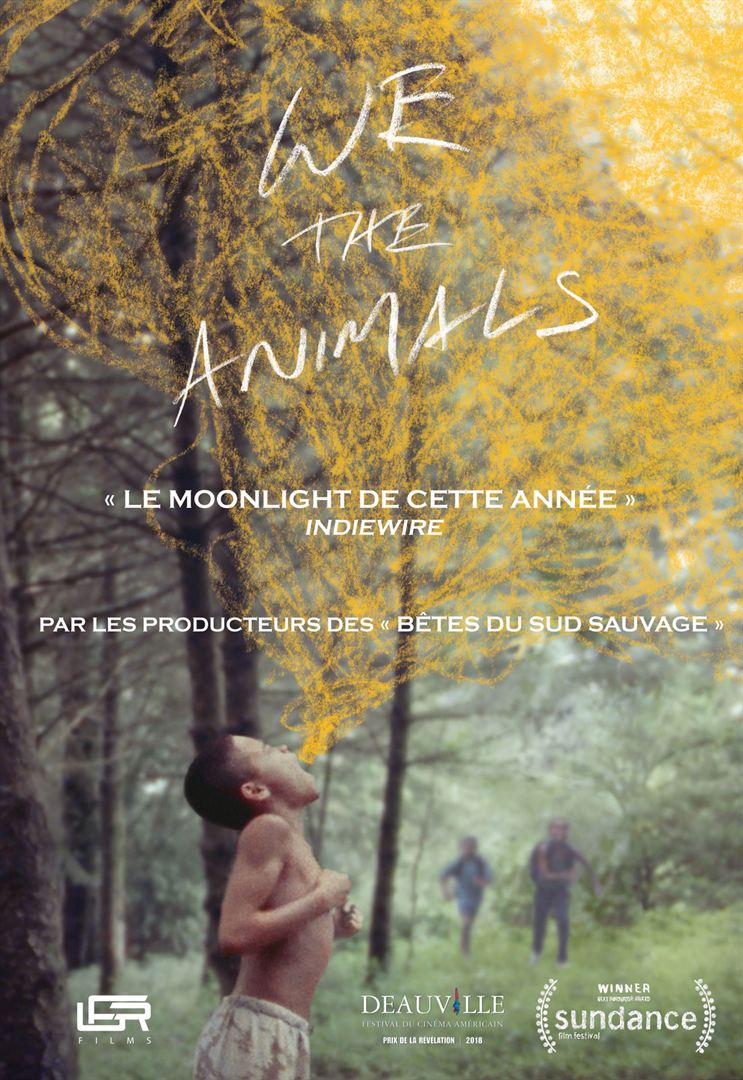

Salam (Kais Nashif) est un Arabe israélien de Jérusalem. Chaque jour, il va travailler à Ramallah avec son oncle à une série télévisée à succès Tel Aviv on Fire dont le rôle principal est interprété par une vedette française (Lubna Azabal). Il se retrouve bientôt en charge de rédiger le scénario des derniers épisodes. Jonah a dix ans à peine. C’est le cadet d’une fratrie de trois garçons. Sa mère d’origine italienne et son père portoricain se sont rencontrés à Brooklyn et ont laissé derrière eux des familles, qu’on imagine volontiers hostiles à leur rapprochement, pour vivre à la campagne dans le nord de l’État de New York.

Jonah a dix ans à peine. C’est le cadet d’une fratrie de trois garçons. Sa mère d’origine italienne et son père portoricain se sont rencontrés à Brooklyn et ont laissé derrière eux des familles, qu’on imagine volontiers hostiles à leur rapprochement, pour vivre à la campagne dans le nord de l’État de New York. Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché.

Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché. La quarantaine bien entamée, Mario (Bouli Lanners) vit seul avec ses deux filles. Sa femme vient de le quitter. Niki, l’aînée, qui fêtera bientôt ses dix-huit ans, supporte vaillamment la séparation. Frida, la cadette, la vit plus mal. Mais, de tous, c’est Mario qui est le plus désemparé.

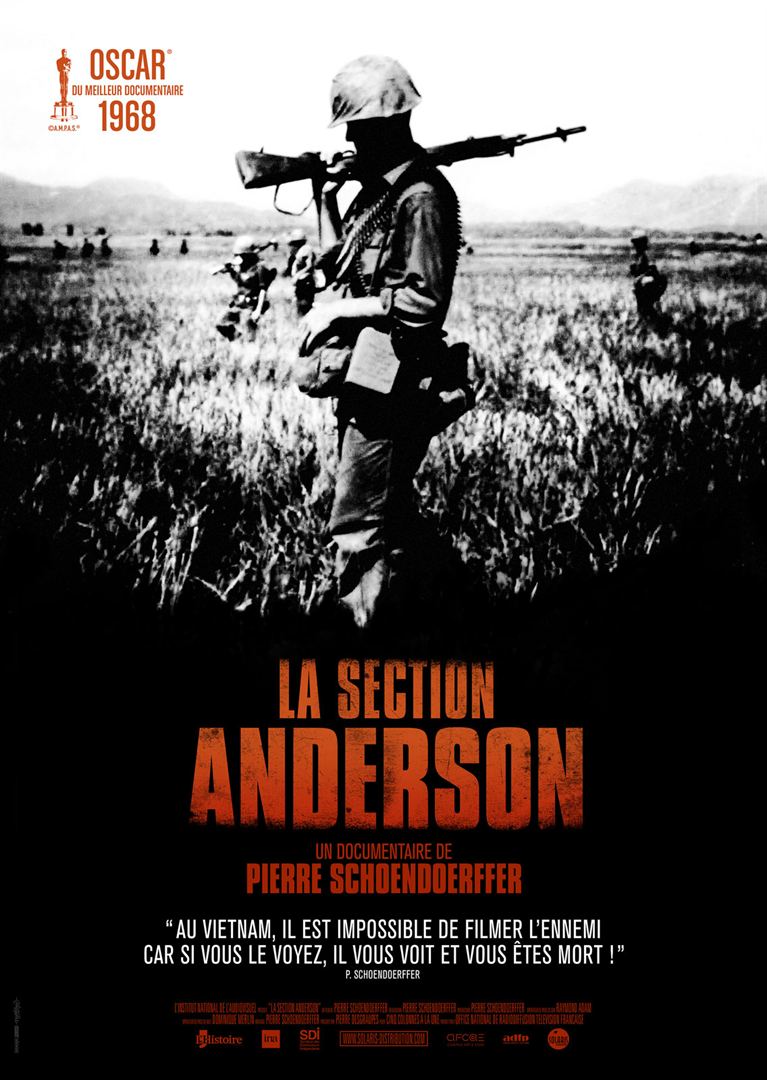

La quarantaine bien entamée, Mario (Bouli Lanners) vit seul avec ses deux filles. Sa femme vient de le quitter. Niki, l’aînée, qui fêtera bientôt ses dix-huit ans, supporte vaillamment la séparation. Frida, la cadette, la vit plus mal. Mais, de tous, c’est Mario qui est le plus désemparé. 1966. Le reporter de guerre Pierre Schoendoerffer est dépêché au Vietnam par Pierre Lazareff, le réalisateur de 5 colonnes à la Une, le magazine d’informations de l’ORTF. Le reporter de guerre qui avait combattu à Diên Biên Phu douze ans plus tôt et filmé La 317ème Section l’année précédente retourne en Indochine. Avec un caméraman et un preneur de sons, il est « embedded » pendant sept semaines dans une section de cavalerie héliportée.

1966. Le reporter de guerre Pierre Schoendoerffer est dépêché au Vietnam par Pierre Lazareff, le réalisateur de 5 colonnes à la Une, le magazine d’informations de l’ORTF. Le reporter de guerre qui avait combattu à Diên Biên Phu douze ans plus tôt et filmé La 317ème Section l’année précédente retourne en Indochine. Avec un caméraman et un preneur de sons, il est « embedded » pendant sept semaines dans une section de cavalerie héliportée. De mystérieux extra-terrestres ont envahi la planète. S’appuyant sur quelques collaborateurs, ils la gouvernent d’une main de fer. Mais la résistance s’organise.

De mystérieux extra-terrestres ont envahi la planète. S’appuyant sur quelques collaborateurs, ils la gouvernent d’une main de fer. Mais la résistance s’organise. Saeed et Milad sont deux jeunes Syriens pris dans le feu de la guerre civile. L’un est en école d’ingénieur, l’autre aux Beaux-Arts. En 2011, ils décident de s’engager aux côtés des opposants au régime de Assad.

Saeed et Milad sont deux jeunes Syriens pris dans le feu de la guerre civile. L’un est en école d’ingénieur, l’autre aux Beaux-Arts. En 2011, ils décident de s’engager aux côtés des opposants au régime de Assad. On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept.

On avait laissé les époux Verneuil il y a cinq ans encaisser, non sans mal, l’annonce par leurs quatre filles de leurs mariages quasi-simultanés avec un Juif, un Arabe, un Noir et un Chinois. Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu ? a enregistré un tel succès (plus de douze millions d’entrées soit le troisième film français le plus populaire du siècle derrière Bienvenue chez les Ch’tis et Intouchables) que le tournage d’une suite s’imposait. L’entreprise n’était guère risquée et s’avère payante : le deuxième opus dépasse les six millions d’entrées et pourrait en engranger sept.