Adelaide (Lupita Nyong’o révélée par son rôle dans Twelve Years A Slave qui lui valut en 2014 l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle avant d’intégrer l’univers Star Wars et Marvel Comedy) et Gabe (Winston Duke, M’Baku de MCU) amènent leurs deux enfants en vacances dans une belle maison au bord de la mer, non loin de la frontière mexicaine. C’est là que Adelaide a connu en 1986 un traumatisme qu’elle a longtemps eu du mal à dominer.

Adelaide (Lupita Nyong’o révélée par son rôle dans Twelve Years A Slave qui lui valut en 2014 l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle avant d’intégrer l’univers Star Wars et Marvel Comedy) et Gabe (Winston Duke, M’Baku de MCU) amènent leurs deux enfants en vacances dans une belle maison au bord de la mer, non loin de la frontière mexicaine. C’est là que Adelaide a connu en 1986 un traumatisme qu’elle a longtemps eu du mal à dominer.

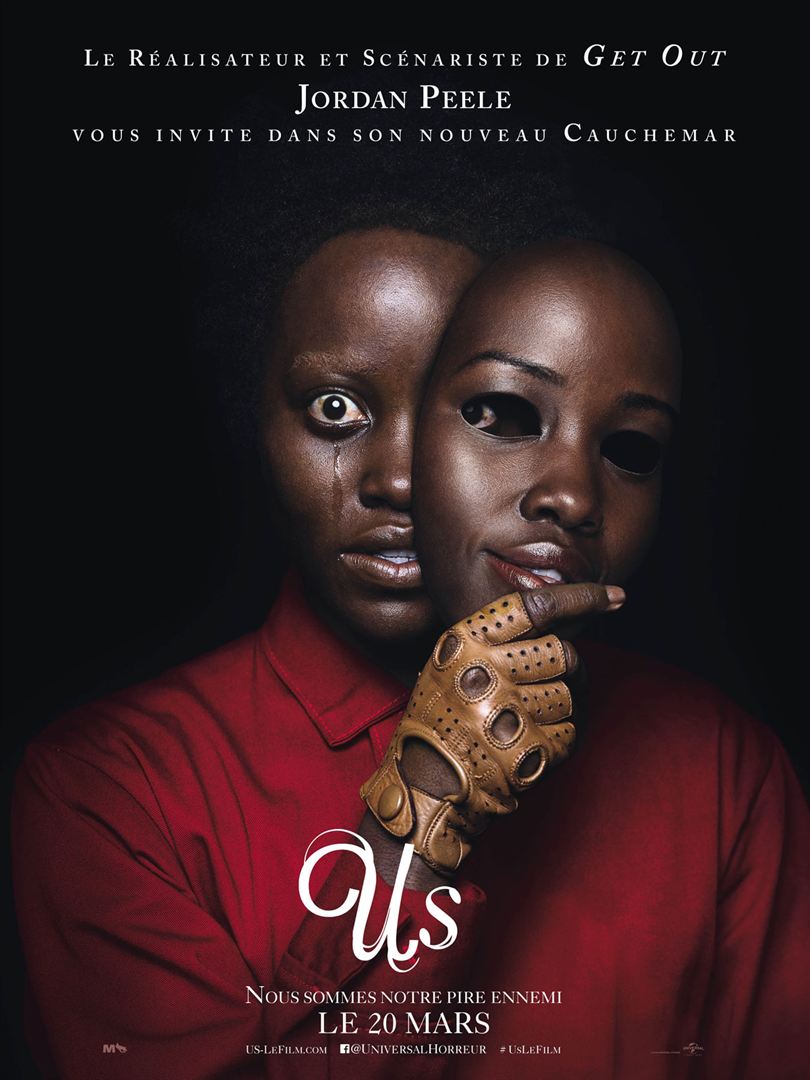

C’est peu dire qu’on attendait avec impatience le nouveau film de Jordan Peele. Le jeune réalisateur, venu de la stand-up comedy où ses imitations du président Obama l’avait rendu célèbre, avait révolutionné le cinéma de genre avec Get Out (Oscar 2018 du meilleur scénario original), mariant intelligemment horreur et politique.

Sans doute Us n’est-il pas tout à fait à la hauteur des espérances que son matraquage publicitaire avait fait naître. On escomptait, comme dans Get Out, que le message politique serait aussi fort que la terreur que le film ferait naître. On imaginait au titre une polysémie qu’il n’a pas : Us, ç’aurait pu être nous, mais aussi les États-Unis.

Or, si la bande-annonce de Us est terrifiante, Us ne fait pas vraiment peur. Certes, sa première demie-heure, où l’intrigue se met lentement en place, est angoissante durant laquelle il ne se passe rien mais où le spectateur redoute le surgissement violent d’une horreur glaçante. Mais ensuite, Us ne se distingue guère d’un slasher movie ordinaire où une sympathique famille américaine – à laquelle ne manque guère qu’un animal de compagnie – doit se défendre de méchants zombies. D’ailleurs le scénario ne réussit pas à respecter l’unité de lieu (un chalet au bord de mer) et l’unité de temps (une nuit de pleine lune).

Pire : Us n’a pas la force politique de Get Out. Quand se révèle l’origine des zombies en rouge et l’objet de leur soudaine intrusion dans le monde des vivants, on en est pour son argent.

On n’aurait mis qu’une seule étoile à Us si sa conclusion renversante à la M. Night Shyamalan ne l’avait au dernier moment distingué du tout-venant.

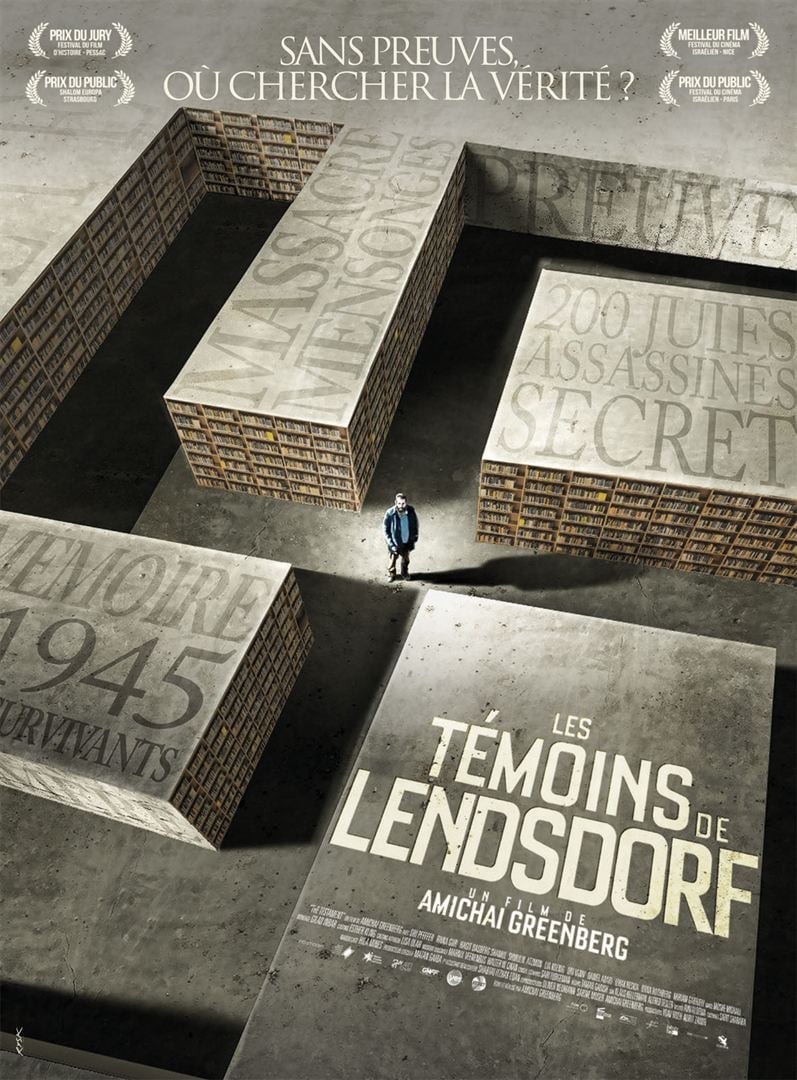

Yoel (Ori Pfeffer) est un Juif orthodoxe qui travaille à l’Institut d’histoire de Jérusalem. Il est spécialiste de la Shoah. Il est chargé d’enquêter sur le charnier de Lendsdorf en Autriche où deux cents Juifs auraient été tués en 1945 durant les « marches de la mort » après l’évacuation des camps d’extermination. Sur place, la commune souhaite lotir un terrain où les recherches archéologiques n’ont pas permis de localiser le lieu de l’exécution.

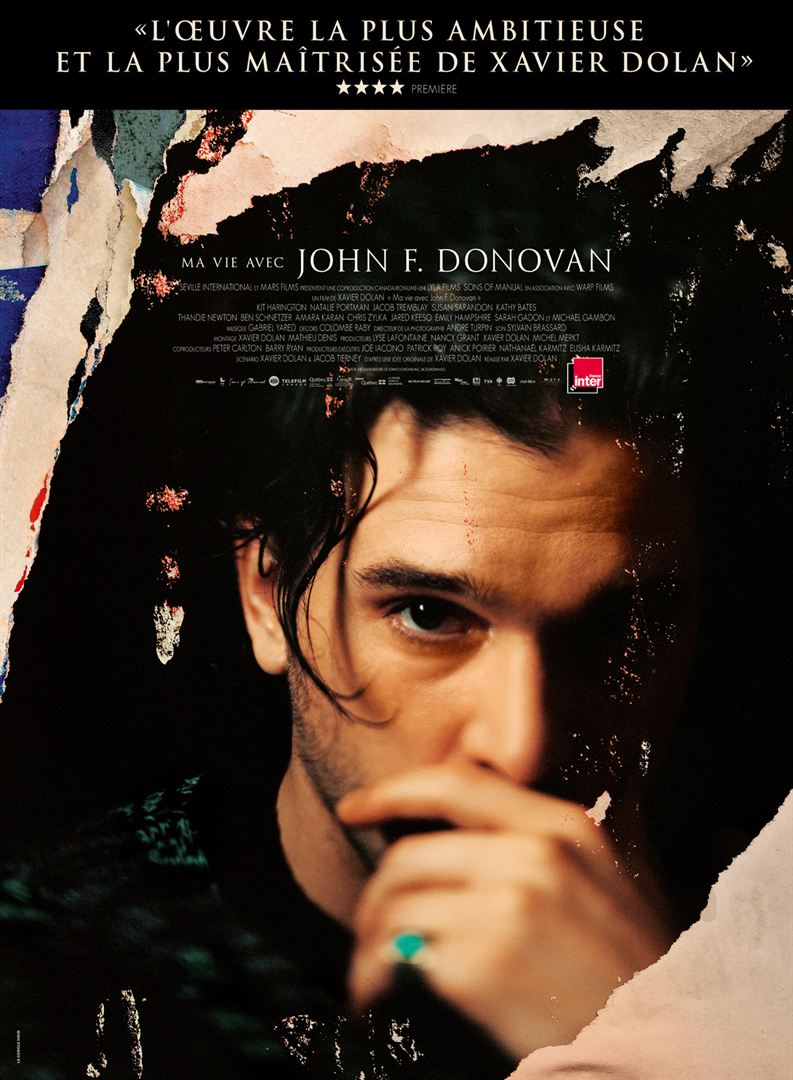

Yoel (Ori Pfeffer) est un Juif orthodoxe qui travaille à l’Institut d’histoire de Jérusalem. Il est spécialiste de la Shoah. Il est chargé d’enquêter sur le charnier de Lendsdorf en Autriche où deux cents Juifs auraient été tués en 1945 durant les « marches de la mort » après l’évacuation des camps d’extermination. Sur place, la commune souhaite lotir un terrain où les recherches archéologiques n’ont pas permis de localiser le lieu de l’exécution. John F. Donovan (Kit Harington) est mort à vingt-six ans. C’était un acteur de séries adulé dans le monde entier. Mais, John F. Donovan ne supportait plus de cacher son homosexualité que son succès lui interdisait de révéler.

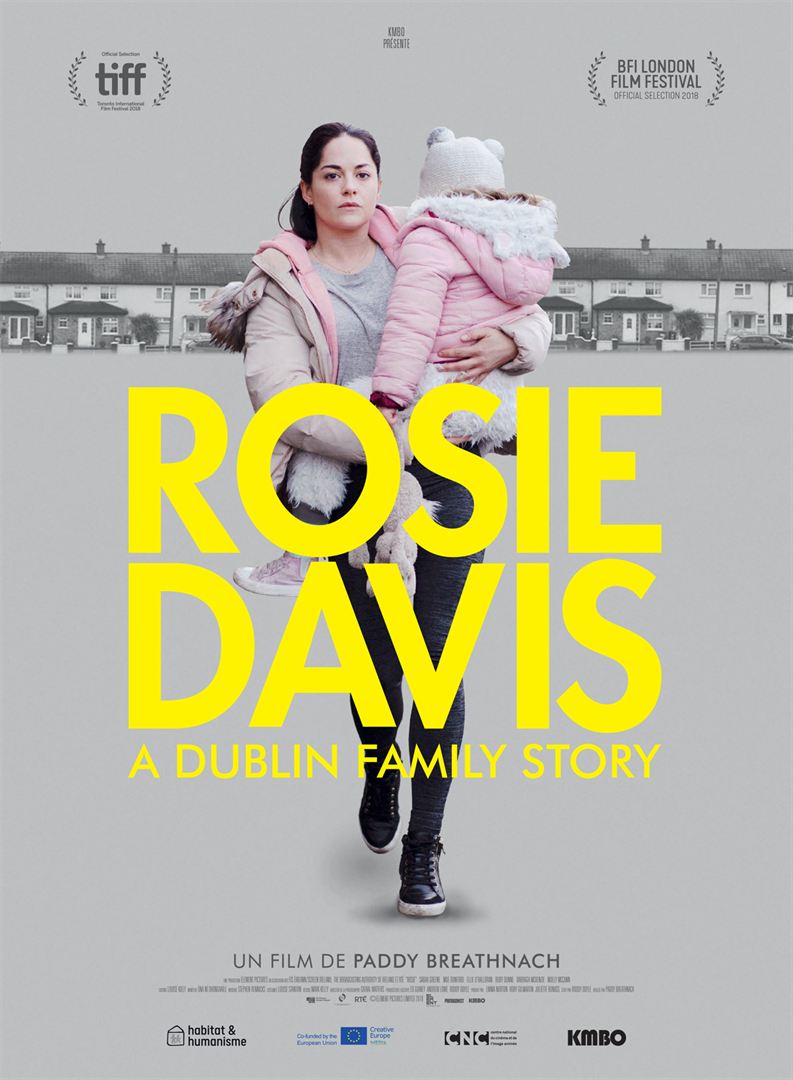

John F. Donovan (Kit Harington) est mort à vingt-six ans. C’était un acteur de séries adulé dans le monde entier. Mais, John F. Donovan ne supportait plus de cacher son homosexualité que son succès lui interdisait de révéler. Rosie Davis, son mari et leurs quatre enfants sont à la rue. Cette famille modeste était locataire d’un pavillon, dans la banlieue de Dublin. Leur propriétaire a décidé de le vendre. Mais Rosie et son mari n’avaient pas les moyens de l’acheter. En attendant de trouver un nouveau toit, ils en sont réduits à vivre dans leur voiture.

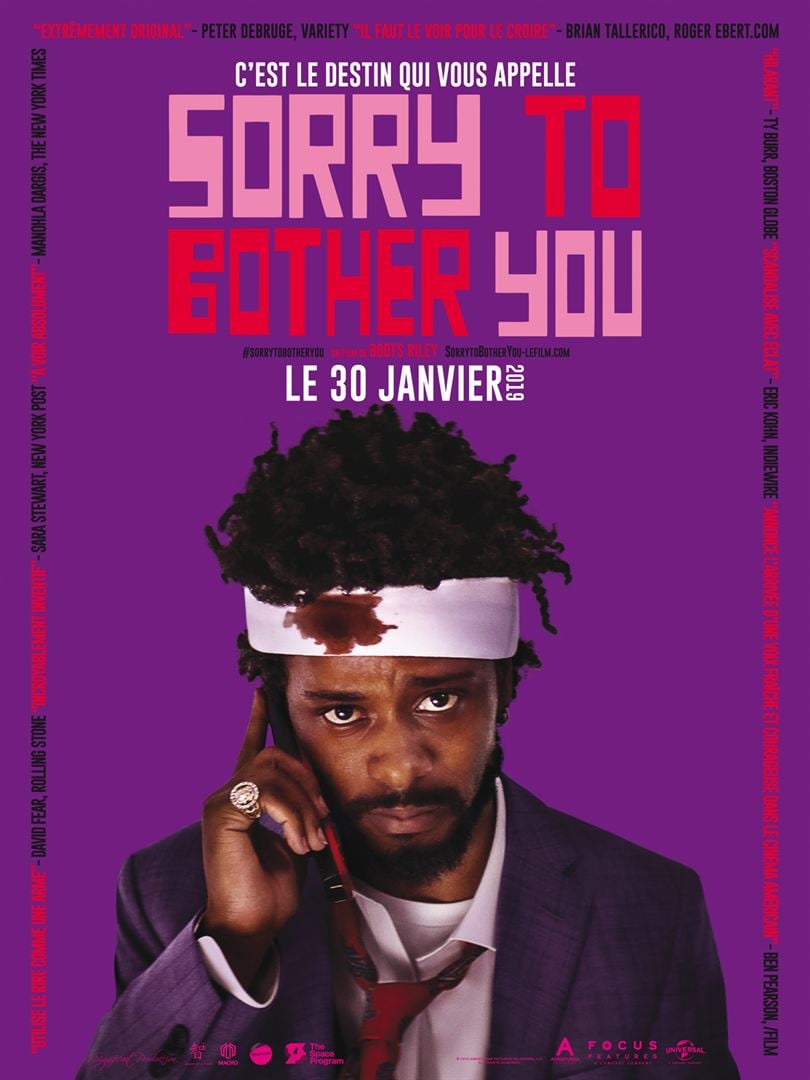

Rosie Davis, son mari et leurs quatre enfants sont à la rue. Cette famille modeste était locataire d’un pavillon, dans la banlieue de Dublin. Leur propriétaire a décidé de le vendre. Mais Rosie et son mari n’avaient pas les moyens de l’acheter. En attendant de trouver un nouveau toit, ils en sont réduits à vivre dans leur voiture. Cassius Green (Lakeith Stanfield) vit dans le garage de son oncle avec Detroit, une performeuse (Tessa Thompson). Le couple, qui tire le diable par la queue, est recruté par une société de télémarketing.

Cassius Green (Lakeith Stanfield) vit dans le garage de son oncle avec Detroit, une performeuse (Tessa Thompson). Le couple, qui tire le diable par la queue, est recruté par une société de télémarketing. Valse en trois temps.

Valse en trois temps. Sandra (Cécile Defrance), ex Miss Nord Pas de Calais, revient habiter chez sa mère près de Boulogne-sur-mer. Sans argent, sans travail, elle trouve à s’employer à la pêcherie locale. Elle y retrouve Marilyn (Audrey Lamy), une ancienne camarade d’école qui élève seule son fils, et fait la connaissance de Nadine (Yolande Moreau), une collègue plus âgée qui subvient seule aux besoins de sa famille depuis que son époux a été licencié.

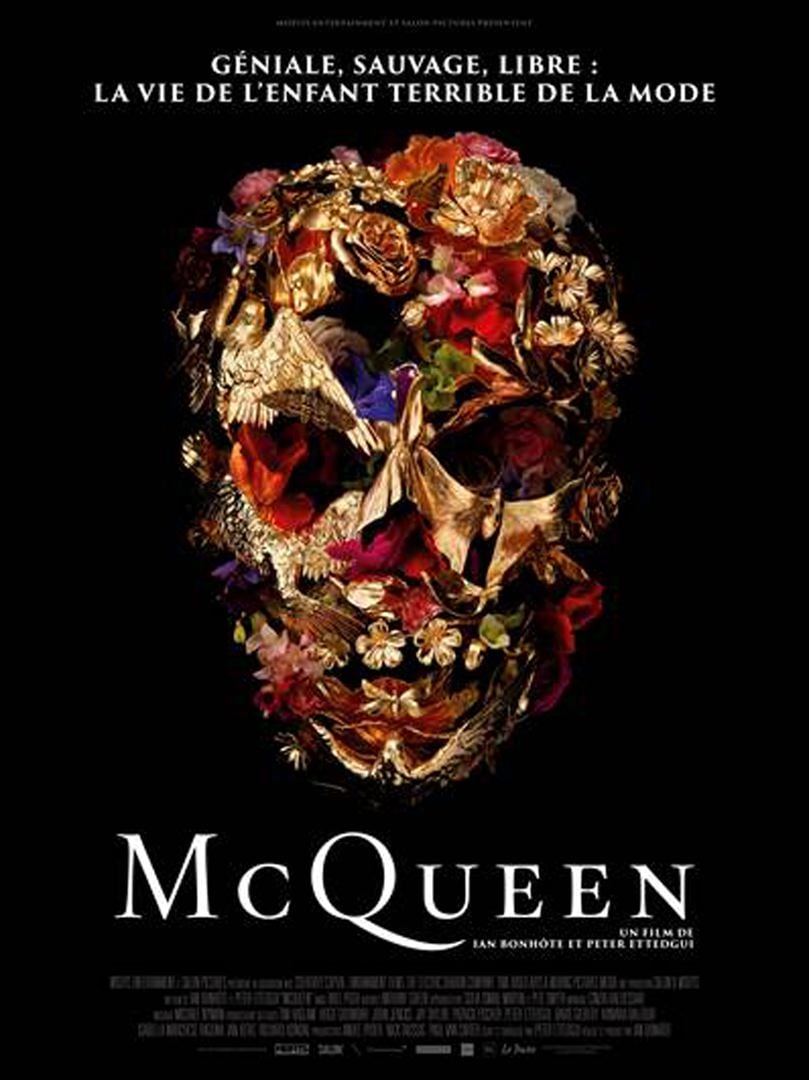

Sandra (Cécile Defrance), ex Miss Nord Pas de Calais, revient habiter chez sa mère près de Boulogne-sur-mer. Sans argent, sans travail, elle trouve à s’employer à la pêcherie locale. Elle y retrouve Marilyn (Audrey Lamy), une ancienne camarade d’école qui élève seule son fils, et fait la connaissance de Nadine (Yolande Moreau), une collègue plus âgée qui subvient seule aux besoins de sa famille depuis que son époux a été licencié. Enfant terrible de la mode, Alexander McQueen a gravi à toute allure tous les échelons.

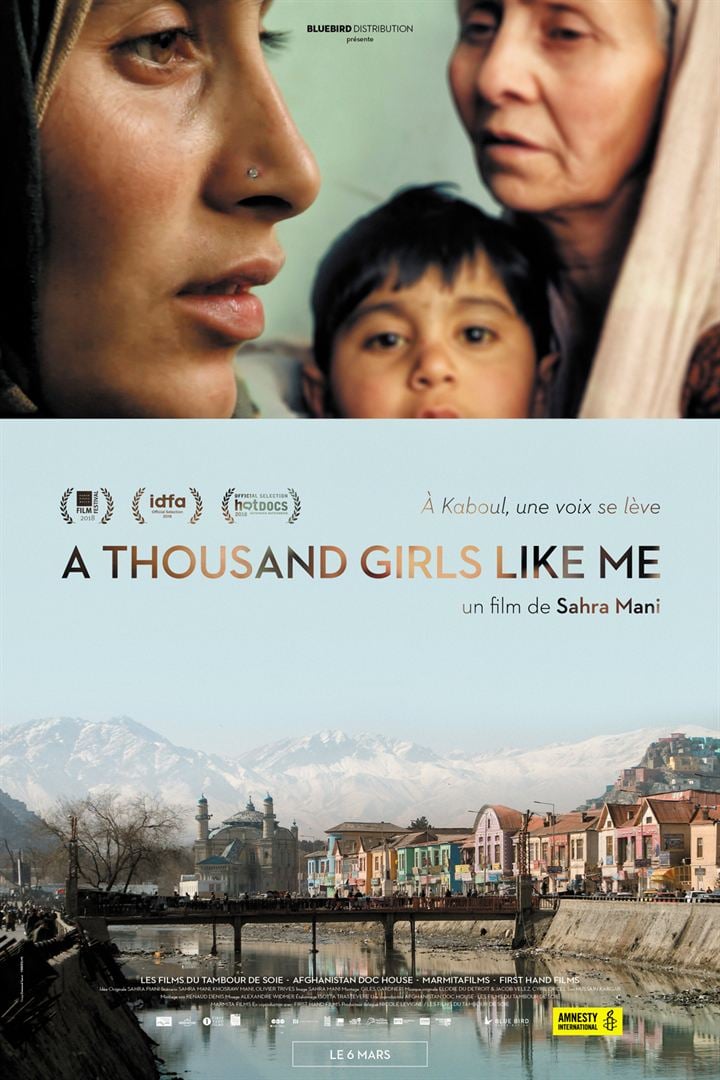

Enfant terrible de la mode, Alexander McQueen a gravi à toute allure tous les échelons. Depuis l’âge de dix ans, Khatera a été violée par son père. De cet inceste, pas moins de six enfants ont été conçus. Le premier est abandonné par son père dans le désert. Khatera avorte des quatre suivants. Le dernier naît à terme.

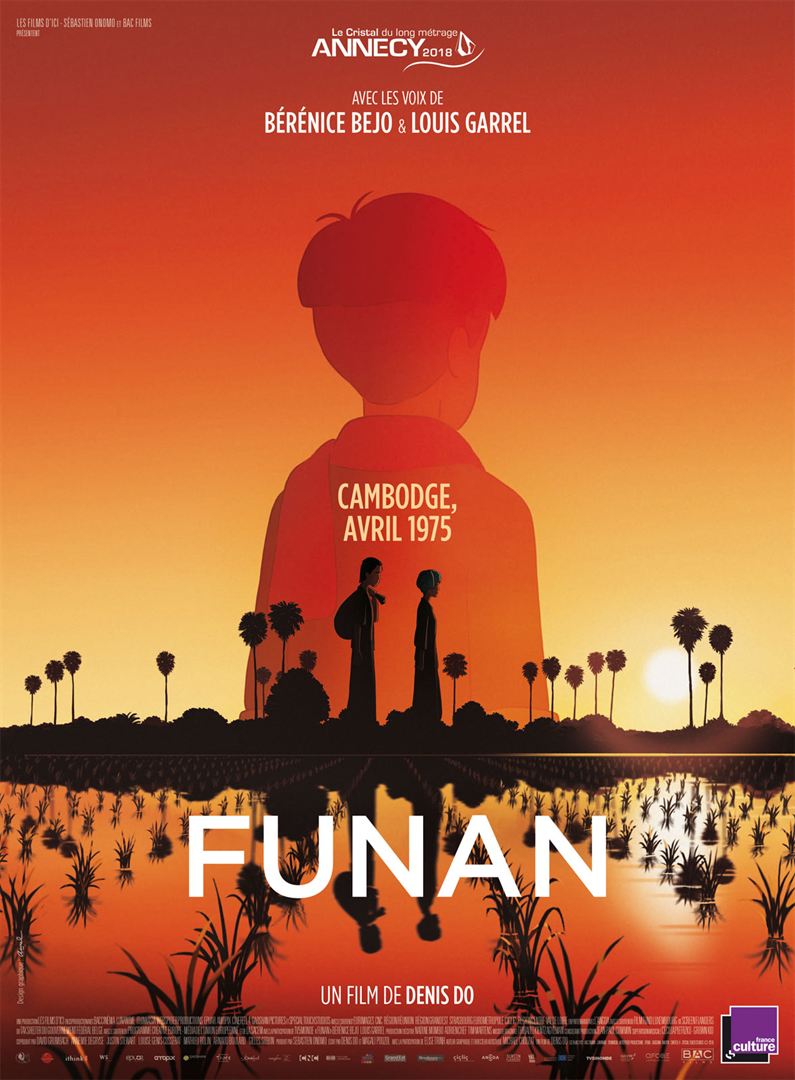

Depuis l’âge de dix ans, Khatera a été violée par son père. De cet inceste, pas moins de six enfants ont été conçus. Le premier est abandonné par son père dans le désert. Khatera avorte des quatre suivants. Le dernier naît à terme. Lorsque les Khmers rouges prennent Phnom Penh en avril 1975, Chou, son mari Kuon et leur fils Sovanh sont, comme la plupart des habitants de la capitale, jetés sur les routes. Dans une bousculade, le petit garçon disparaît laissant ses parents dévastés de chagrin. Emprisonnés dans un camp, condamnés par l’Angkar à travailler jusqu’à épuisement, ils resteront pendant quatre longues années dans l’ignorance du sort de leur fils.

Lorsque les Khmers rouges prennent Phnom Penh en avril 1975, Chou, son mari Kuon et leur fils Sovanh sont, comme la plupart des habitants de la capitale, jetés sur les routes. Dans une bousculade, le petit garçon disparaît laissant ses parents dévastés de chagrin. Emprisonnés dans un camp, condamnés par l’Angkar à travailler jusqu’à épuisement, ils resteront pendant quatre longues années dans l’ignorance du sort de leur fils.