Alice (Laliv Sivan), la petite trentaine, est une artiste touche-à-tout. Elle enseigne les arts plastiques. Elle vient de publier son premier livre. Elle est en train de réaliser un documentaire. Mais, un beau jour, elle se réveille nauséeuse, sans souvenir de la soirée précédente. Traumatisée par le sentiment indistinct d’avoir été droguée et violée pendant son sommeil, elle se replie sur elle-même.

Alice (Laliv Sivan), la petite trentaine, est une artiste touche-à-tout. Elle enseigne les arts plastiques. Elle vient de publier son premier livre. Elle est en train de réaliser un documentaire. Mais, un beau jour, elle se réveille nauséeuse, sans souvenir de la soirée précédente. Traumatisée par le sentiment indistinct d’avoir été droguée et violée pendant son sommeil, elle se replie sur elle-même.

Dans l’appartement situé en face du sien vit Ziv (Bar Gottfried) un jeune lycéen passionné de musique et tétanisé à l’idée de devoir aller effectuer son service militaire.

Stripped est le troisième volet d’une trilogie dont les deux premiers, Chained et Beloved, sont sortis en juillet dernier. Rien n’explique ces dates de sortie décalées sinon peut-être le lien plus ténu que ce volet-ci entretient avec les deux premiers qui racontaient la relation toxique entre Rashi et Avigail filmée du point de vue de Rashi d’abord (Chained) puis d’Avigail ensuite (Beloved). D’ailleurs ces trois films peuvent se voir indépendamment les uns des autres.

On y retrouve les mêmes ingrédients que dans les deux premiers films. En particulier le réalisateur a le don d’hystériser les dialogues, les transformant en d’épuisantes disputes, sans qu’on sache si c’est une marque de son cinéma ou un trait caractéristique de la sociabilité israélienne.

Stripped est construit autour d’un principe à la fois simple et complexe. Il tisse deux histoires parallèles, celles d’Alice et de Ziv, dont on pressent qu’elles finiront par se croiser sans en deviner encore par avance les modalités de la rencontre. Le film dure deux heures, une durée analogue à celles de Chained et de Beloved. Est-il trop long pour autant – comme j’ai coutume trop souvent de m’en plaindre ? Non. Car la tension est maintenue tout son long ; car aucune scène n’est superflue pour raconter ces deux histoires qui n’en font qu’une.

Stéphanie Gaillard a suivi pendant une année les joueuses de l’Olympique lyonnais, le club le plus titré du football français, qui vont tenter en 2018-2019 de remporter comme les deux saisons précédentes le triplé Coupe de France, championnat de France et Ligue des champions.

Stéphanie Gaillard a suivi pendant une année les joueuses de l’Olympique lyonnais, le club le plus titré du football français, qui vont tenter en 2018-2019 de remporter comme les deux saisons précédentes le triplé Coupe de France, championnat de France et Ligue des champions. Petit voyou sans futur, Ermanno vole des scooters et dépense dans des machines à sous l’argent qu’il retire de leur trafic. Son oncle le charge d’une mission bien particulière : accueillir Lena, une jeune Polonaise enceinte de huit mois, déclarer être le père de son enfant à naître, pour en faciliter l’adoption ultérieure, et partager jusqu’à la naissance l’appartement de la jeune femme.

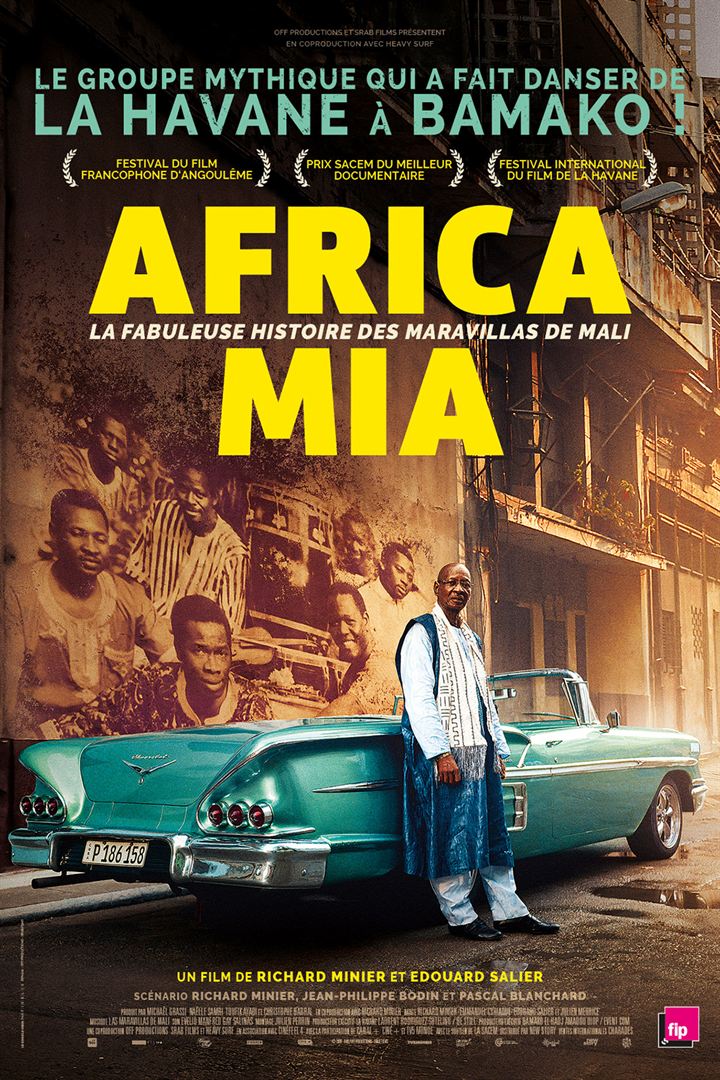

Petit voyou sans futur, Ermanno vole des scooters et dépense dans des machines à sous l’argent qu’il retire de leur trafic. Son oncle le charge d’une mission bien particulière : accueillir Lena, une jeune Polonaise enceinte de huit mois, déclarer être le père de son enfant à naître, pour en faciliter l’adoption ultérieure, et partager jusqu’à la naissance l’appartement de la jeune femme. Dans les années soixante, alors que se levaient les soleils des indépendances africaines et que la Cuba castriste espérait devenir l’un des phares du mouvement des non-alignés, une dizaine de musiciens maliens sont allés, tous frais payés, se former à La Havane. La joyeuse équipe a formé un groupe, Les Maravillas de Mali, joué dans les concerts et enregistré un 33 tours auréolé d’une gloire éphémère.

Dans les années soixante, alors que se levaient les soleils des indépendances africaines et que la Cuba castriste espérait devenir l’un des phares du mouvement des non-alignés, une dizaine de musiciens maliens sont allés, tous frais payés, se former à La Havane. La joyeuse équipe a formé un groupe, Les Maravillas de Mali, joué dans les concerts et enregistré un 33 tours auréolé d’une gloire éphémère. Journaliste septuagénaire retraité, Claude (Bruce Dern) est veuf. Il vit en Californie près de sa fille, en pleine crise conjugale, et de sa petite-fille. Il n’a jamais oublié Lilian (Caroline Silhol), son amour de jeunesse, une actrice française dont il apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Journaliste septuagénaire retraité, Claude (Bruce Dern) est veuf. Il vit en Californie près de sa fille, en pleine crise conjugale, et de sa petite-fille. Il n’a jamais oublié Lilian (Caroline Silhol), son amour de jeunesse, une actrice française dont il apprend qu’elle est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Le Bhoutan est un minuscule royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine. Il est connu pour ses paysages grandioses. Il est aussi connu pour avoir substitué au produit national brut (PNB), pour mesurer la richesse de ses habitants, un concept original : le « bonheur national brut ».

Le Bhoutan est un minuscule royaume himalayen coincé entre l’Inde et la Chine. Il est connu pour ses paysages grandioses. Il est aussi connu pour avoir substitué au produit national brut (PNB), pour mesurer la richesse de ses habitants, un concept original : le « bonheur national brut ». Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève….

Béatrice Dalle joue son propre rôle : celui d’une actrice passablement barrée qui passe derrière la caméra pour diriger dans son premier film « L’Œuvre de Dieu », son amie Charlotte Gainsbourg. L’ambiance sur le plateau n’est pas paisible et le comportement agressif de la réalisatrice n’arrange rien : son producteur ne lui fait plus confiance et veut l’évincer, ses actrices, en roue libre, sont abandonnées à elles mêmes, le personnel technique est au bord de la grève…. Chaque année plusieurs centaines de milliers de randonneurs du monde entier font le pèlerinage de Compostelle. Son succès n’a cessé de croitre, attirant des foules sans cesse plus nombreuses, en quête tout à la fois de grand air, de spiritualité et de dépassement. D’ailleurs, la soixantaine approchant à grands pas, je me dis qu’il serait temps que, moi aussi, je m’y prépare. Ce serait de mon âge…

Chaque année plusieurs centaines de milliers de randonneurs du monde entier font le pèlerinage de Compostelle. Son succès n’a cessé de croitre, attirant des foules sans cesse plus nombreuses, en quête tout à la fois de grand air, de spiritualité et de dépassement. D’ailleurs, la soixantaine approchant à grands pas, je me dis qu’il serait temps que, moi aussi, je m’y prépare. Ce serait de mon âge… Hatidze est une vieille paysanne macédonienne qui vit seule avec sa mère impotente. Les deux femmes habitent un hameau en ruines, vidé de ses habitants dans un coin reculé de la Macédoine du nord, sans eau ni électricité. Hatidze y cultive le miel en suivant les méthodes séculaires que ses ancêtres lui ont transmises et va en faire le commerce dans la capitale.

Hatidze est une vieille paysanne macédonienne qui vit seule avec sa mère impotente. Les deux femmes habitent un hameau en ruines, vidé de ses habitants dans un coin reculé de la Macédoine du nord, sans eau ni électricité. Hatidze y cultive le miel en suivant les méthodes séculaires que ses ancêtres lui ont transmises et va en faire le commerce dans la capitale. Le Professeur et Giorgio sont deux septuagénaires romains qui tirent le diable par la queue avec une retraite de misère. Sans attaches, sans amis, sans guère d’argent, ils rêvent à un ailleurs où l’herbe serait plus verte – et la bière moins chère. Ils sont bientôt rejoints dans leur projet de départ par un troisième larron, Attilio, brocanteur du dimanche. Où partir ? Cuba ? Bali ? les Açores ?

Le Professeur et Giorgio sont deux septuagénaires romains qui tirent le diable par la queue avec une retraite de misère. Sans attaches, sans amis, sans guère d’argent, ils rêvent à un ailleurs où l’herbe serait plus verte – et la bière moins chère. Ils sont bientôt rejoints dans leur projet de départ par un troisième larron, Attilio, brocanteur du dimanche. Où partir ? Cuba ? Bali ? les Açores ?