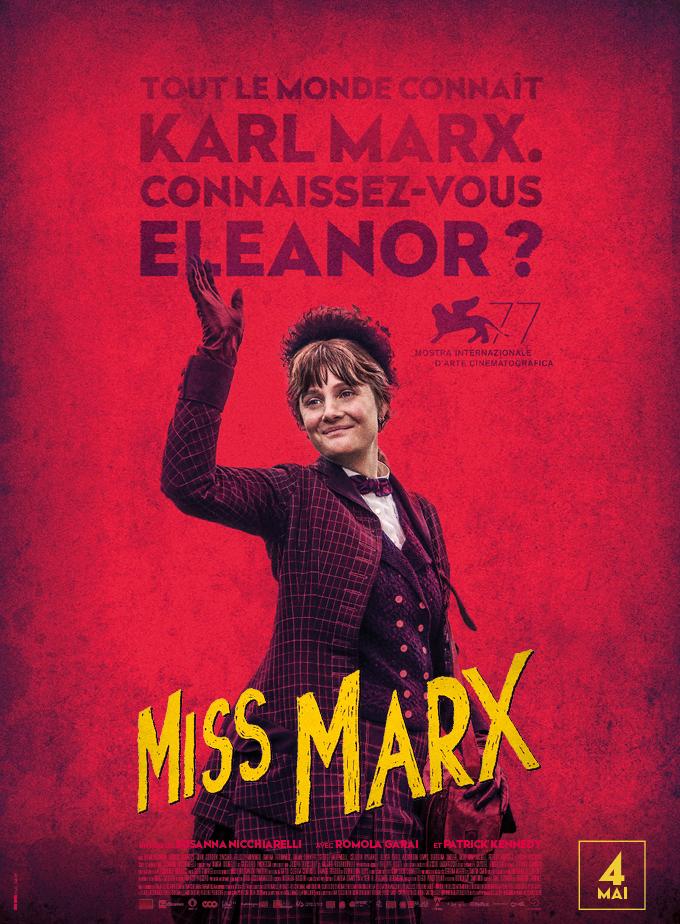

Eleanor Marx (Romola Garai) était la fille cadette de Karl Marx. Elle a vingt-huit ans à peine à la mort de son père, quand elle rencontre Edward Aveling (Patrick Kennedy), un panier percé, coureur de jupons, avec qui elle vivra une longue et tumultueuse passion. Elle aura à cœur de transmettre l’oeuvre de son père et de faire l’avocate avant l’heure du droit des femmes.

Eleanor Marx (Romola Garai) était la fille cadette de Karl Marx. Elle a vingt-huit ans à peine à la mort de son père, quand elle rencontre Edward Aveling (Patrick Kennedy), un panier percé, coureur de jupons, avec qui elle vivra une longue et tumultueuse passion. Elle aura à cœur de transmettre l’oeuvre de son père et de faire l’avocate avant l’heure du droit des femmes.

Le marxisme, largement dévoyé par l’application qui en a été faite dans l’URSS stalinienne et dans la Chine maoïste, continue d’inspirer quelques esprits qu’on jugera progressistes ou aveugles, selon le bord où on se situe. La personnalité de Karl Marx continue à fasciner. Raoul Peck, cinéaste et militant, ancien ministre de la culture de Haïti, s’était intéressé à la naissance de son inspiration en brossant, à rebours de l’image engoncée qu’il a laissée dans les livres d’histoire, le portrait d’un jeune homme plein de fougue (Le Jeune Karl Marx, 2016). La réalisatrice italienne Susanna Nicchiarelli, qui avait consacré son premier film à Nico, la chanteuse du Velvet Underground, fait le pari curieux de se focaliser sur la dernière fille de l’idéologue allemand. Son film sur Nico avait pour accroche : « La femme derrière l’icône », nous promettant de percer l’intimité de la muse d’Andy Warhol. Miss Marx pourrait avoir le même : la femme – Eleanor Marx – derrière l’icone – Karl son père.

Le programme était alléchant et la bande annonce m’avait mis l’eau à la bouche. Le résultat est hélas décevant. Mis à part une BOF décalée, mêlant des titres originaux du groupe punk Downtown Boys avec des classiques de Chopin ou de Liszt bizarrement réarrangés, Miss Marx est d’un classicisme éhonté. Même si l’excellente Romola Garai lui insuffle une sacrée énergie, la personnalité d’Eleanor Marx peine à susciter l’empathie. Des plans languissants la montrent entourée de quelques intellectuels marxistes qui, grâce à la générosité du riche Engels, théorisent le sort du lumpenprolétariat en fumant le cigare. On applaudit certes à ses discours féministes avant-gardistes, à son dévouement pour l’interdiction du travail des enfants – qui sera bientôt proscrit, preuve du machiavélisme des odieux capitalistes ou de leur humanité ? Mais on ne réussit pas à se passionner pour ses déboires conjugaux auprès d’un mari veule et hypocrite.

Jeune père de famille, Cédric (Patrick Hivon), la quarantaine, est mis à pied par son employeur pour un geste déplacé qu’il a eu à la sortie d’un match de MMA en compagnie de ses camarades sévèrement alcoolisés, immortalisé par les réseaux sociaux. Son frère Jean-Michel (Steve Laplante), éditorialiste bien-pensant d’un journal à grand tirage, lui recommande de s’en excuser publiquement. Cédric s’attelle à la rédaction d’une lettre, qui deviendra bientôt un livre.

Jeune père de famille, Cédric (Patrick Hivon), la quarantaine, est mis à pied par son employeur pour un geste déplacé qu’il a eu à la sortie d’un match de MMA en compagnie de ses camarades sévèrement alcoolisés, immortalisé par les réseaux sociaux. Son frère Jean-Michel (Steve Laplante), éditorialiste bien-pensant d’un journal à grand tirage, lui recommande de s’en excuser publiquement. Cédric s’attelle à la rédaction d’une lettre, qui deviendra bientôt un livre. Rodrigo (Nahuel Perez Biscayart) est un jeune père de famille qui dirige aux côtés de son père une exploitation agricole. Pour conduire ses tracteurs, il recrute Carlos (Cristian Borges), un jeune gaucho de dix-huit ans à peine, passionné d’équitation, qui lui aussi vient d’avoir un bébé. Une tragédie va bientôt les déchirer.

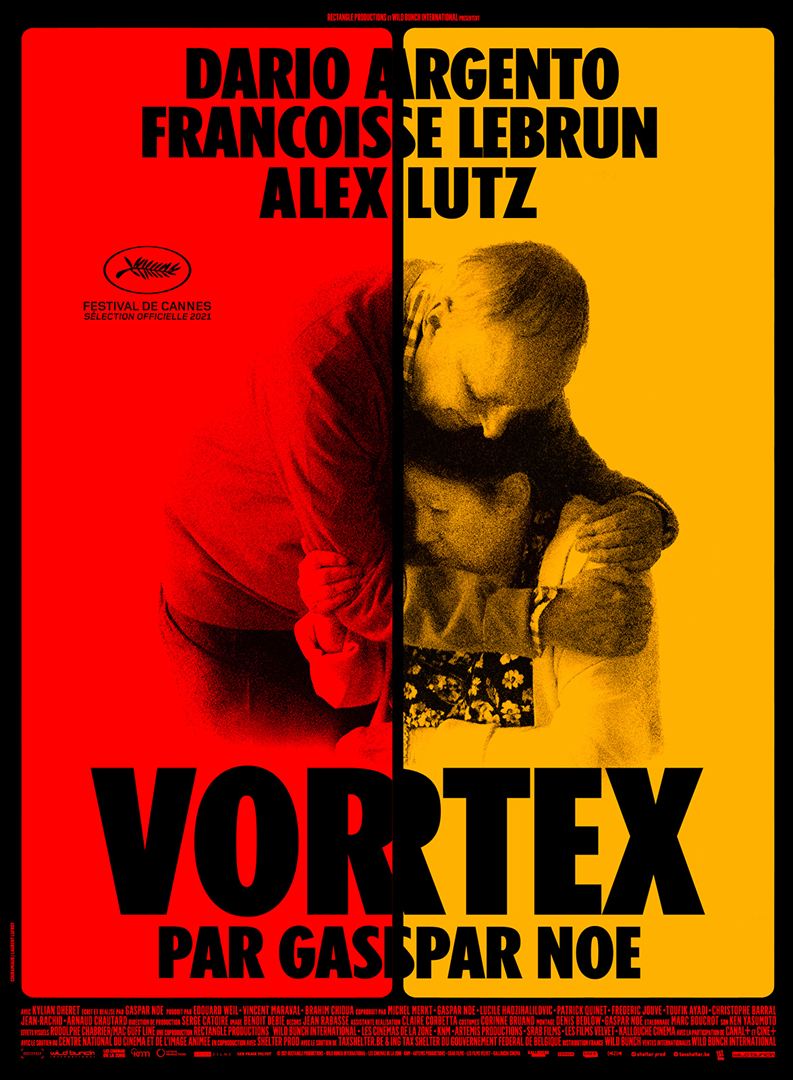

Rodrigo (Nahuel Perez Biscayart) est un jeune père de famille qui dirige aux côtés de son père une exploitation agricole. Pour conduire ses tracteurs, il recrute Carlos (Cristian Borges), un jeune gaucho de dix-huit ans à peine, passionné d’équitation, qui lui aussi vient d’avoir un bébé. Une tragédie va bientôt les déchirer. Lui (Dario Argento, le pape du giallo italien qu’on avait plus souvent vu derrière la caméra que devant) a quatre-vingt ans et a été victime trois ans plus tôt d’un accident vasculaire qui menace de se répéter ; mais il garde sinon le pied ferme et la tête claire. Elle (Françoise Lebrun, l’égérie de Jean Eustache), ancienne psychiatre, a deux ans de moins que son époux mais est frappée d’un Alzheimer qui ne veut pas dire son nom. Ce couple habite un appartement labyrinthique du vingtième arrondissement parisien. Leur fils (Alex Lutz), un ancien toxicomane qui essaie tant bien que mal de décrocher, ne peut qu’assister impuissant à leur lente déchéance.

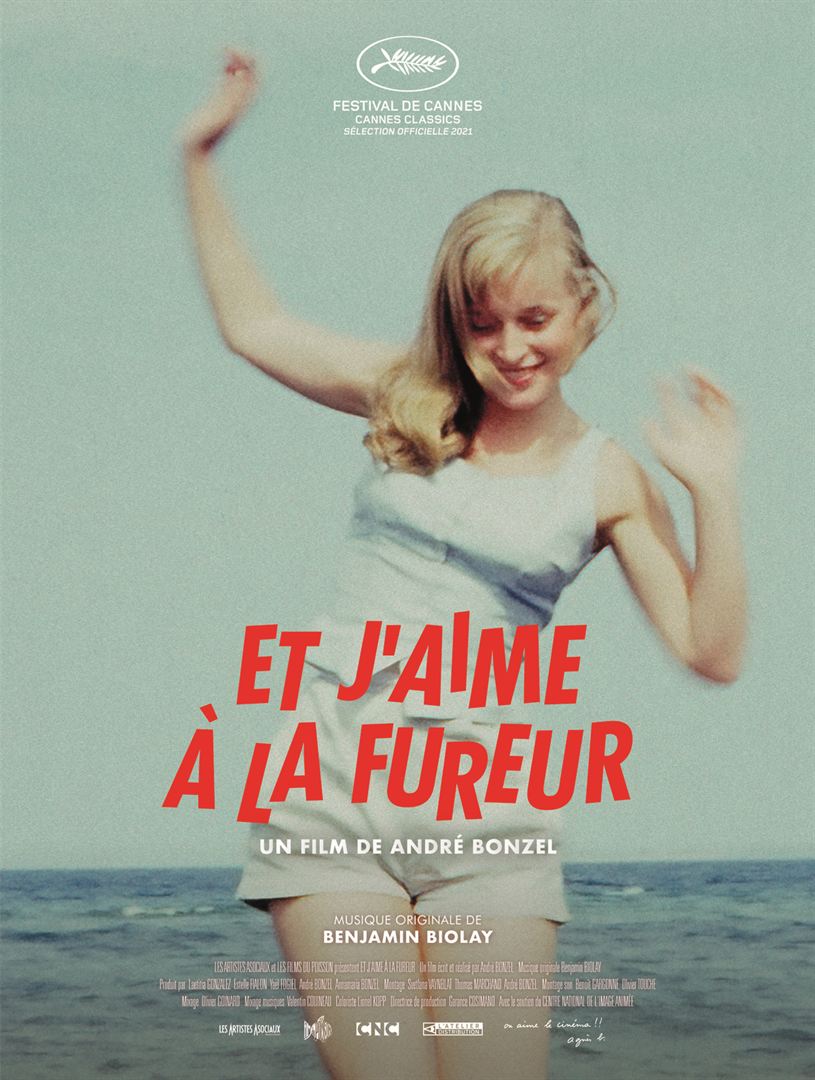

Lui (Dario Argento, le pape du giallo italien qu’on avait plus souvent vu derrière la caméra que devant) a quatre-vingt ans et a été victime trois ans plus tôt d’un accident vasculaire qui menace de se répéter ; mais il garde sinon le pied ferme et la tête claire. Elle (Françoise Lebrun, l’égérie de Jean Eustache), ancienne psychiatre, a deux ans de moins que son époux mais est frappée d’un Alzheimer qui ne veut pas dire son nom. Ce couple habite un appartement labyrinthique du vingtième arrondissement parisien. Leur fils (Alex Lutz), un ancien toxicomane qui essaie tant bien que mal de décrocher, ne peut qu’assister impuissant à leur lente déchéance. Qu’on l’ait aimé ou pas, on se souvient tous de C’est arrivé près de chez nous, cet Ovni cinématographique transgressif en noir et blanc, débarqué de Belgique en 1992 avec son humour trash en bandoulière. Son héros, Benoît Poelvoorde, a eu depuis la carrière que l’on sait. Ses deux co-réalisateurs en revanche ont disparu de la circulation. L’un d’eux Rémy Belvaux (le frère cadet de Lucas Belvaux) s’est suicidé à trente-neuf ans en se jetant sous un train après une brillante carrière dans la publicité. L’autre, André Bonzel, n’avait pas donné signe de vie avant ce documentaire autobiographique qu’il signe la soixantaine déjà entamée.

Qu’on l’ait aimé ou pas, on se souvient tous de C’est arrivé près de chez nous, cet Ovni cinématographique transgressif en noir et blanc, débarqué de Belgique en 1992 avec son humour trash en bandoulière. Son héros, Benoît Poelvoorde, a eu depuis la carrière que l’on sait. Ses deux co-réalisateurs en revanche ont disparu de la circulation. L’un d’eux Rémy Belvaux (le frère cadet de Lucas Belvaux) s’est suicidé à trente-neuf ans en se jetant sous un train après une brillante carrière dans la publicité. L’autre, André Bonzel, n’avait pas donné signe de vie avant ce documentaire autobiographique qu’il signe la soixantaine déjà entamée. En 1943, les Alliés, après avoir envahi l’Afrique du Nord, s’apprêtent à mettre pied en Europe et à débarquer en Sicile. Mais l’opération amphibie s’avère délicate et la résistance des forces italiennes et allemandes féroce. Pour la faciliter, le MI5 va essayer de convaincre le renseignement allemand que le débarquement aura lieu en Grèce et non en Italie. L’opération Mincemeat fut menée à bien par une unité du MI5 dirigée par le commandant Montaigu (Colin Firth) et le lieutenant Cholmondeley (Matthew Macfayden).

En 1943, les Alliés, après avoir envahi l’Afrique du Nord, s’apprêtent à mettre pied en Europe et à débarquer en Sicile. Mais l’opération amphibie s’avère délicate et la résistance des forces italiennes et allemandes féroce. Pour la faciliter, le MI5 va essayer de convaincre le renseignement allemand que le débarquement aura lieu en Grèce et non en Italie. L’opération Mincemeat fut menée à bien par une unité du MI5 dirigée par le commandant Montaigu (Colin Firth) et le lieutenant Cholmondeley (Matthew Macfayden). Après une soirée bien arrosée lors de laquelle le premier (Jonathan Cohen), élu macroniste cynique, était censé arracher l’accord du second (Vincent Macaigne), écologiste bon teint, pour la construction d’un parc de loisirs à l’emplacement d’une forêt centenaire, deux maires de province se retrouvent suite à l’action d’un commando féministe collés l’un à l’autre. Comment se sortiront-ils de cette situation embarrassante ?

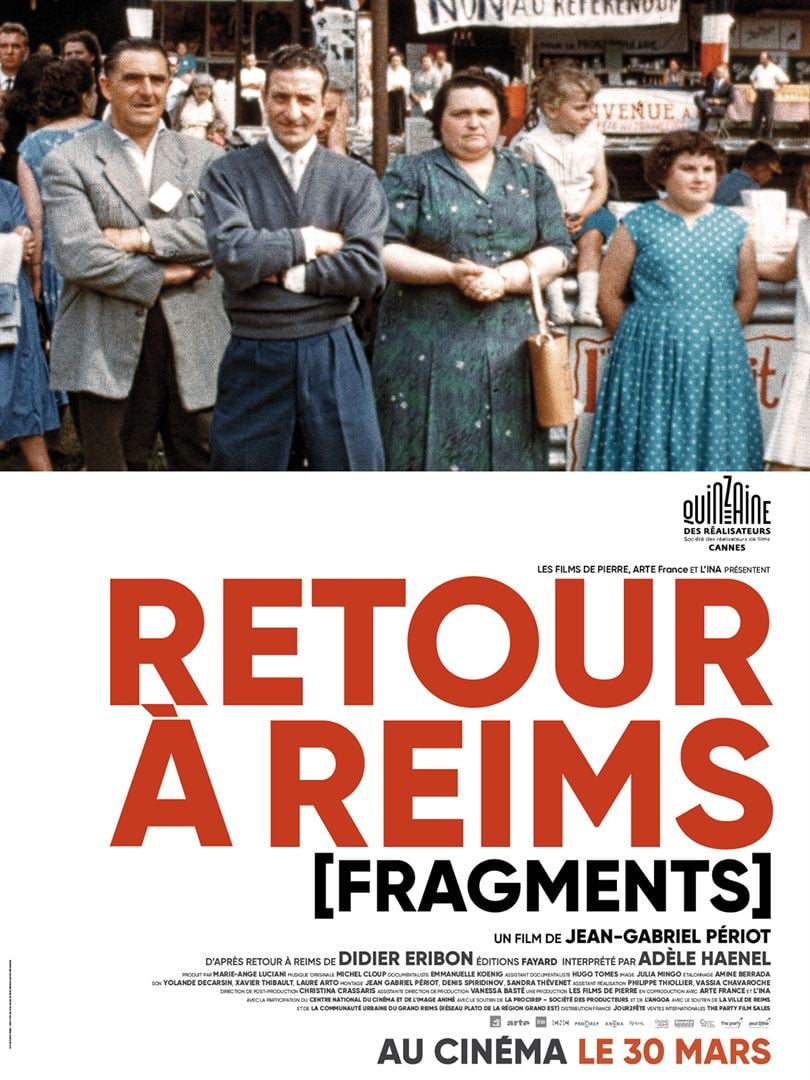

Après une soirée bien arrosée lors de laquelle le premier (Jonathan Cohen), élu macroniste cynique, était censé arracher l’accord du second (Vincent Macaigne), écologiste bon teint, pour la construction d’un parc de loisirs à l’emplacement d’une forêt centenaire, deux maires de province se retrouvent suite à l’action d’un commando féministe collés l’un à l’autre. Comment se sortiront-ils de cette situation embarrassante ? Le documentariste Jean-Gabriel Périot (

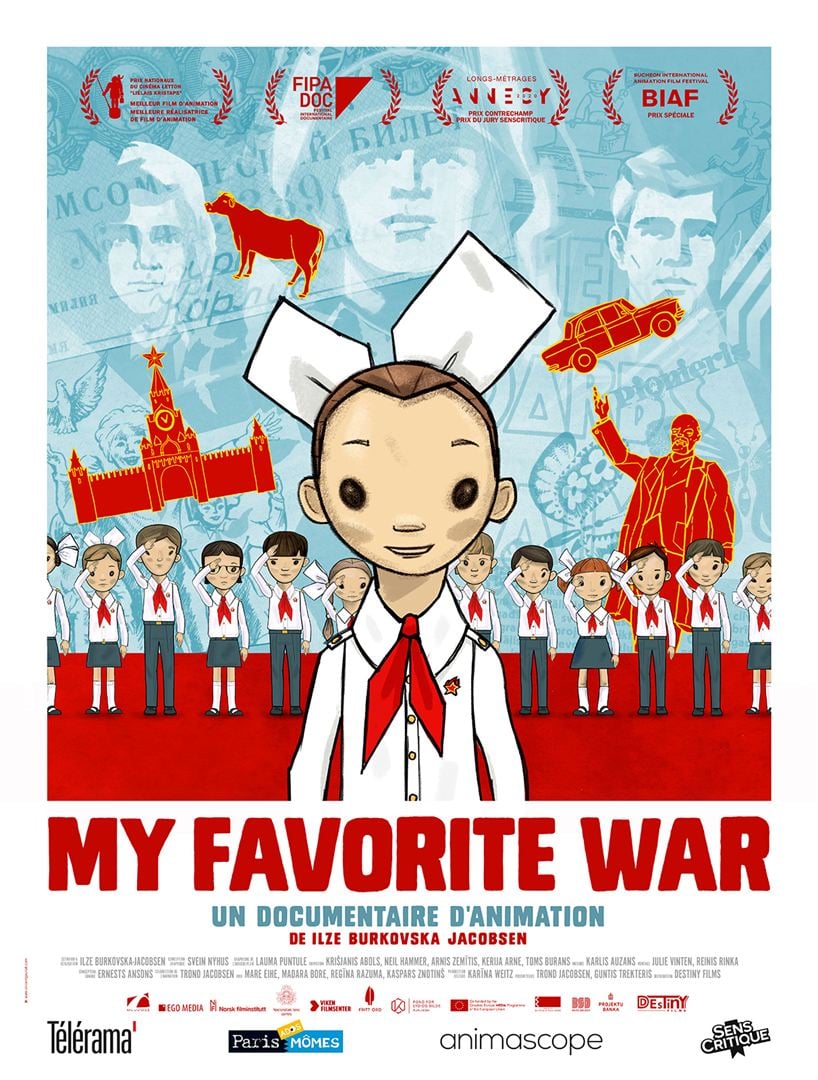

Le documentariste Jean-Gabriel Périot ( My Favorite war est un film d’animation autobiographique qui raconte l’enfance et l’adolescence de sa réalisatrice, Ilze Burkovska-Jacobsen, qui est née et a grandi en Lettonie derrière le rideau de fer.

My Favorite war est un film d’animation autobiographique qui raconte l’enfance et l’adolescence de sa réalisatrice, Ilze Burkovska-Jacobsen, qui est née et a grandi en Lettonie derrière le rideau de fer. Adja va sur ses dix-huit ans. Elle suit, sans passion des études de puéricultrice et effectue un stage dans un EHPAD. Son frère aîné est une vedette de football dont une blessure va bientôt hypothéquer l’avenir. Sa meilleure amie ne vit que par les réseaux sociaux où elle a une petite notoriété.

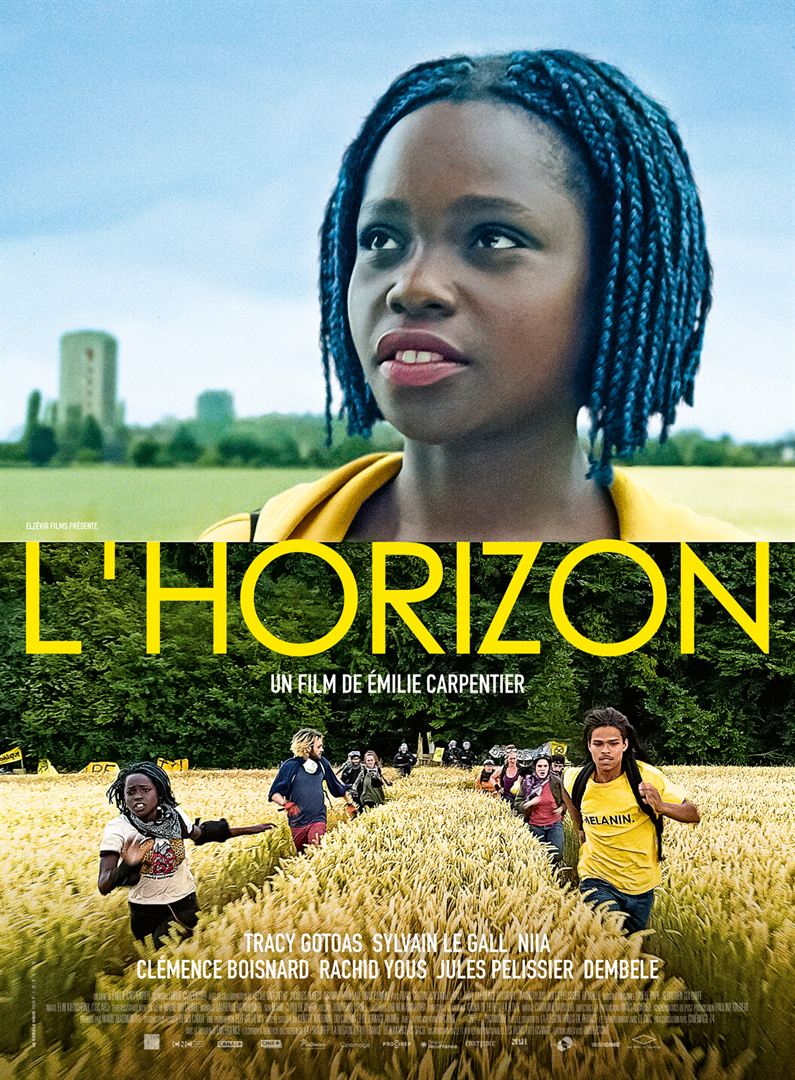

Adja va sur ses dix-huit ans. Elle suit, sans passion des études de puéricultrice et effectue un stage dans un EHPAD. Son frère aîné est une vedette de football dont une blessure va bientôt hypothéquer l’avenir. Sa meilleure amie ne vit que par les réseaux sociaux où elle a une petite notoriété.