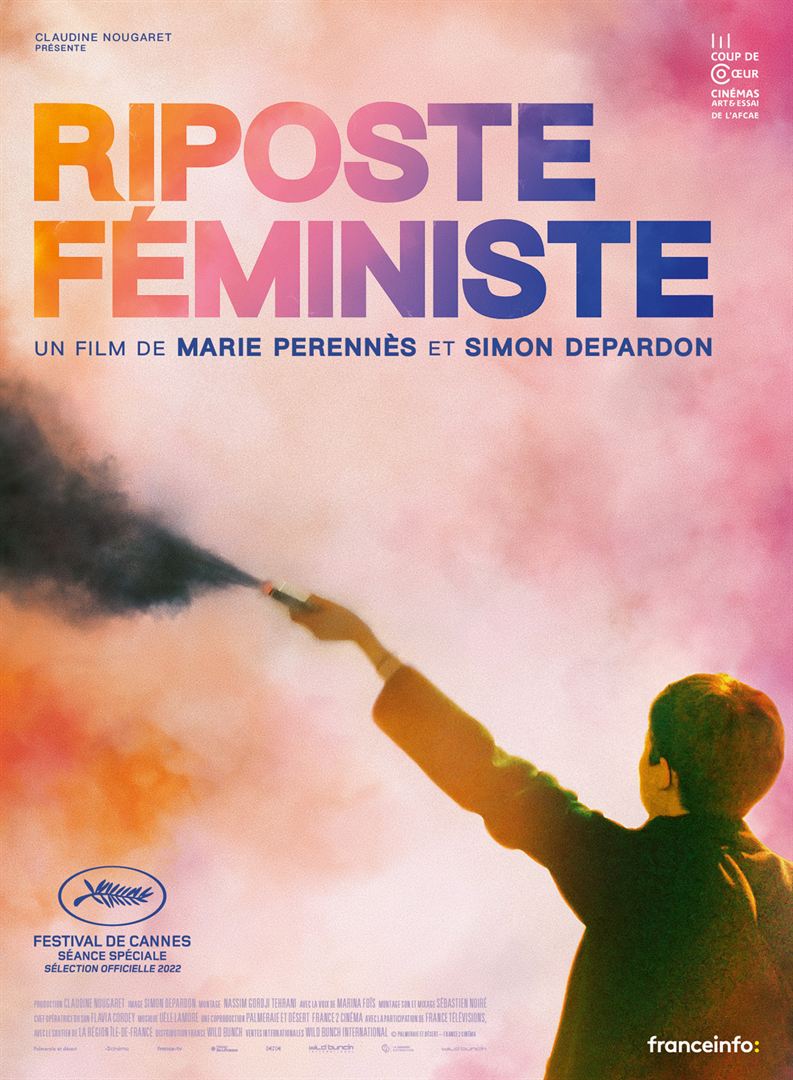

Partout en France, des militantes féministes collent sur les murs à la nuit tombée des slogans chocs sur des feuilles A4 peintes en noir qui dénoncent les féminicides et le patriarcat : « Je te crois » « Mon corps, mes choix » « Pas un.e de plus » « Ras le viol » « Non c’est non » « Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule ».

Partout en France, des militantes féministes collent sur les murs à la nuit tombée des slogans chocs sur des feuilles A4 peintes en noir qui dénoncent les féminicides et le patriarcat : « Je te crois » « Mon corps, mes choix » « Pas un.e de plus » « Ras le viol » « Non c’est non » « Ta main sur mon cul, ma main sur ta gueule ».

Marie Perennès et Simon Depardon sont allés à la rencontre de ces colleuses, jeunes et militantes, dans une dizaine de villes de France : Lyon, Le Havre, Montpellier, Marseille, Montbrison, Brest, Compiègne, Amiens, Lille, Paris, Gignac….

Riposte féministe témoigne de leur engagement. Il aurait pu se focaliser sur un seul collectif, probablement parisien, car le plus nombreux et le plus riche. Il a préféré prendre le parti de ce lent Tour de France dont l’objectif est de témoigner de la diversité de ce militantisme et aussi de son universalité : ce n’est pas seulement un phénomène parisien mais bien un mouvement national. Le risque est de donner au documentaire un faux rythme : il aurait pu nous montrer cinq groupes de plus – ou de moins – sans y rien changer.

Les femmes interviewées se ressemblent. Elles sont jeunes, entre dix-huit et vingt-cinq ans. Elles sont militantes et politisées. Ce sont les mêmes concepts, le même vocabulaire stéréotypé qu’elles utilisent, mais avec une indéniable authenticité. Elles se réapproprient la rue et la nuit avec une témérité contagieuse : quand une élue à Compiègne propose de leur affecter un mur pour s’y exprimer, elles accueillent avec tiédeur cette offre qui gommerait la transgression de leur geste.

Les Colleuses sont non-mixtes. Ces collectifs rassemblent exclusivement des femmes et des « minorités de genre ». Cette non-mixité contredit l’idéal universaliste qui est au cœur de notre pacte républicain et qui postule une égalité fondamentale, au-delà des différences de genres, de classes et de religions. La misandrie n’est jamais loin et les Colleuses en ont une conscience lucide dans leur débat interne autour du slogan radical de Brigitte Fontaine : “Assez parlementé, vive la lutte armée, qu’on empale tous les mâles”. On peut désapprouver cette non-mixité, cette misandrie latente ; mais il n’en est pas moins indéniable que la complice sororité – un mot étrangement tu durant tout le documentaire – qui caractérise ces collectifs et que les réalisateurs ont parfaitement réussi à saisir en constitue une des dimensions les plus sympathiques.

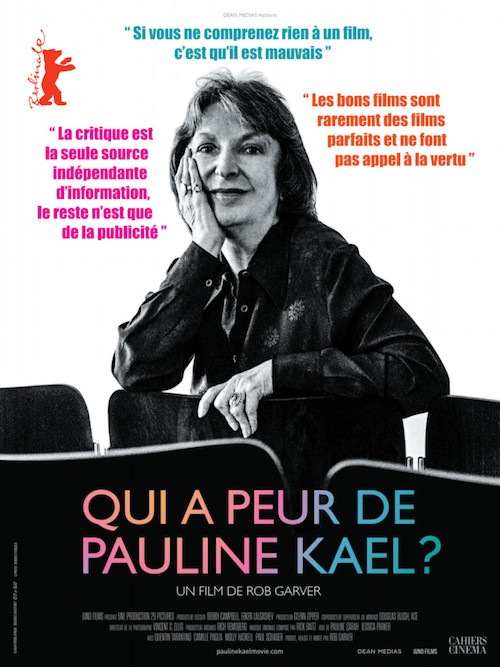

Pauline Kael (1919-2001) fut en son temps la plus féroce et la plus célèbre critique de cinéma américaine. Née en Californie, Kael s’essaie à la création artistique après des études à Berkeley. Elle commence par hasard à écrire des critiques de cinéma en 1953 – en assassinant Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin – avant de rejoindre The New Yorker en 1967 dont elle tient la rubrique cinématographique jusqu’à son départ à la retraite en 1991.

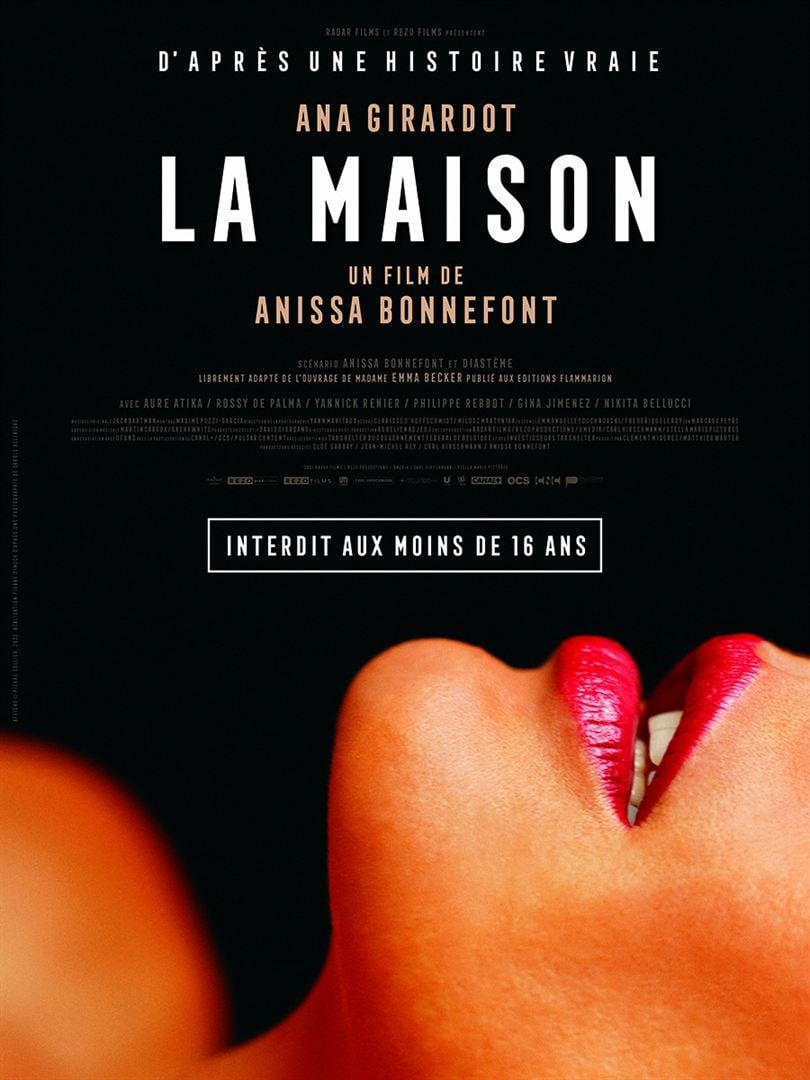

Pauline Kael (1919-2001) fut en son temps la plus féroce et la plus célèbre critique de cinéma américaine. Née en Californie, Kael s’essaie à la création artistique après des études à Berkeley. Elle commence par hasard à écrire des critiques de cinéma en 1953 – en assassinant Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin – avant de rejoindre The New Yorker en 1967 dont elle tient la rubrique cinématographique jusqu’à son départ à la retraite en 1991. La Maison est inspiré du livre éponyme d’Emma Becker qui fit scandale à sa sortie en août 2019. L’autrice, une jeune écrivaine française, y racontait les deux années qu’elle avait décidé de passer dans une maison close berlinoise pour y trouver la matière de son quatrième roman.

La Maison est inspiré du livre éponyme d’Emma Becker qui fit scandale à sa sortie en août 2019. L’autrice, une jeune écrivaine française, y racontait les deux années qu’elle avait décidé de passer dans une maison close berlinoise pour y trouver la matière de son quatrième roman. David (Benjamin Lavernhe) est kinésithérapeute à Briançon. Il forme avec Gabrielle (Julia Piaton) et les deux enfants qu’elle a eus d’un homme dont elle est en train de se séparer une famille recomposée épanouie et heureuse. Mais cet équilibre est rompu le jour où le jeune Jocojayé, un Guinéen qui vient de franchir illégalement la frontière franco-italienne et que les gendarmes poursuivent, se jette sous les roues du 4×4 familial. Sans y réfléchir, répondant à l’impératif de fraternité et d’hospitalité qui s’impose spontanément à lui, David le recueille et le cache. Il le confie au Refuge, une association briançonnaise qui accueille les demandeurs d’asile et les accompagne dans leur démarche.

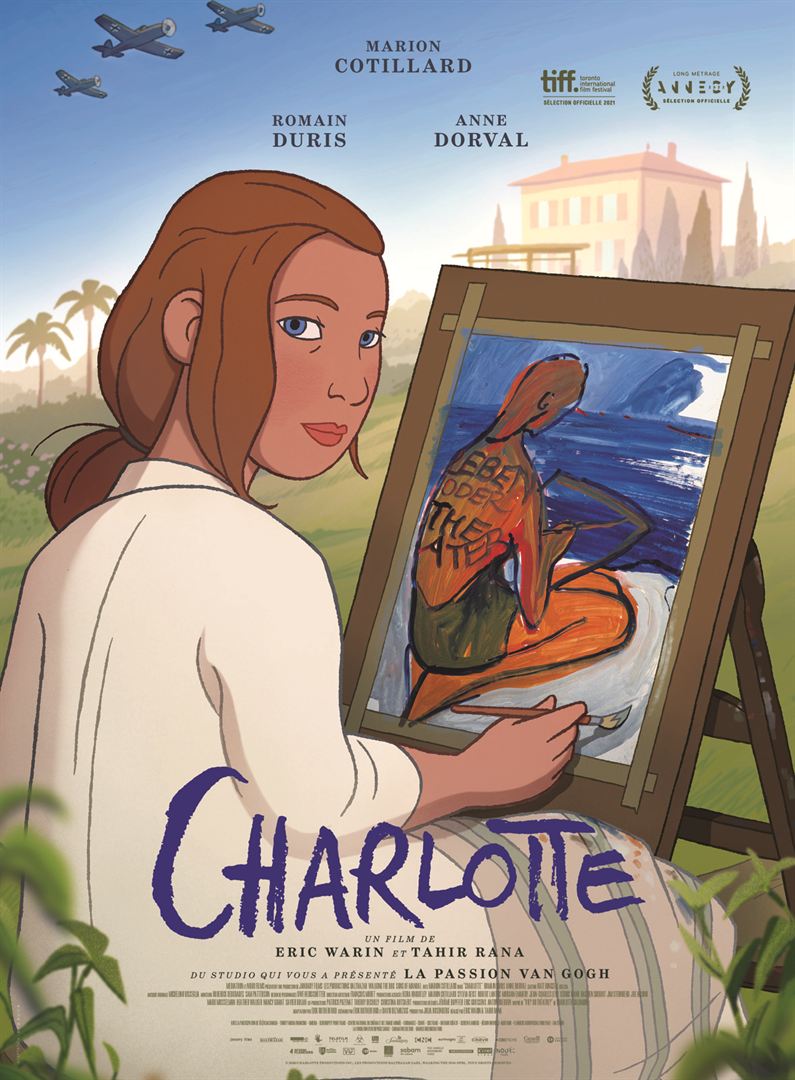

David (Benjamin Lavernhe) est kinésithérapeute à Briançon. Il forme avec Gabrielle (Julia Piaton) et les deux enfants qu’elle a eus d’un homme dont elle est en train de se séparer une famille recomposée épanouie et heureuse. Mais cet équilibre est rompu le jour où le jeune Jocojayé, un Guinéen qui vient de franchir illégalement la frontière franco-italienne et que les gendarmes poursuivent, se jette sous les roues du 4×4 familial. Sans y réfléchir, répondant à l’impératif de fraternité et d’hospitalité qui s’impose spontanément à lui, David le recueille et le cache. Il le confie au Refuge, une association briançonnaise qui accueille les demandeurs d’asile et les accompagne dans leur démarche. Charlotte Salomon est morte à Auschwitz en 1943. Elle avait vingt-six ans. Elle était enceinte de cinq mois de son mari, qu’elle avait rencontré à Villefranche-sur-mer où elle était venue se réfugier en 1939. Elle avait quitté ses parents et l’Allemagne nazie où sa judéité l’avait empêchée de suivre les cours de l’Académie des arts de Berlin.

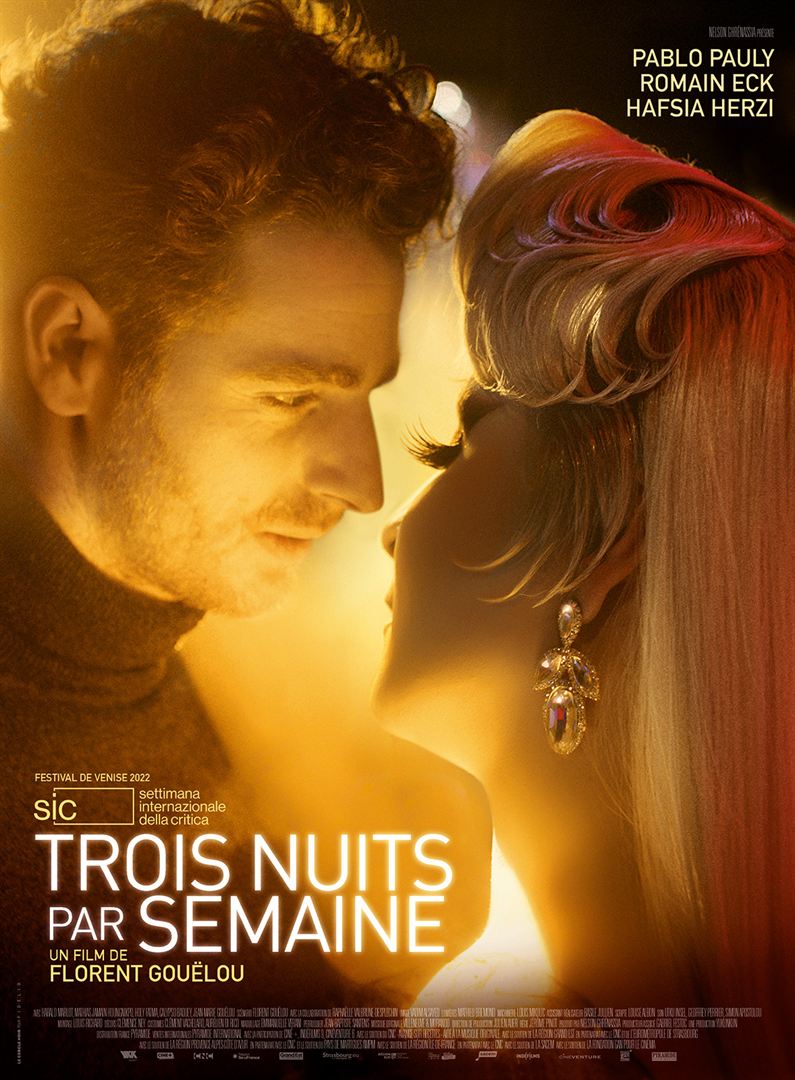

Charlotte Salomon est morte à Auschwitz en 1943. Elle avait vingt-six ans. Elle était enceinte de cinq mois de son mari, qu’elle avait rencontré à Villefranche-sur-mer où elle était venue se réfugier en 1939. Elle avait quitté ses parents et l’Allemagne nazie où sa judéité l’avait empêchée de suivre les cours de l’Académie des arts de Berlin. Baptiste (Pablo Pauly) mène une vie en apparence bien rangée. Il est chef de rayon à la FNAC Saint Lazare. Il est en couple depuis huit ans avec Samia (Hafsia Herzi), une étudiante en dernière année de ses longues études de pharmacie qu’il accompagne parfois la nuit pour des actions de dépistage auprès des prostitué.e.s du XXième arrondissement. C’est là qu’il croise Cookie Kunty (Romain Eck) et ses ami.e.s drag queens. La fascination est immédiate.

Baptiste (Pablo Pauly) mène une vie en apparence bien rangée. Il est chef de rayon à la FNAC Saint Lazare. Il est en couple depuis huit ans avec Samia (Hafsia Herzi), une étudiante en dernière année de ses longues études de pharmacie qu’il accompagne parfois la nuit pour des actions de dépistage auprès des prostitué.e.s du XXième arrondissement. C’est là qu’il croise Cookie Kunty (Romain Eck) et ses ami.e.s drag queens. La fascination est immédiate. Le titre original de ce film est Maixabel, du prénom de son héroïne. Il est inspiré de son histoire. Maixabel Lasa est la veuve de Juan María Jáuregui, qui fut le gouverneur civil – l’équivalent d’un préfet en France – de la province basque de Guipúzcoa de 1994 à 1996 avant d’être assassiné par l’ETA le 29 juillet 2000 à Tolosa. Onze ans plus tard, après avoir rompu avec l’ETA, deux de ses assassins souhaitèrent rencontrer sa veuve.

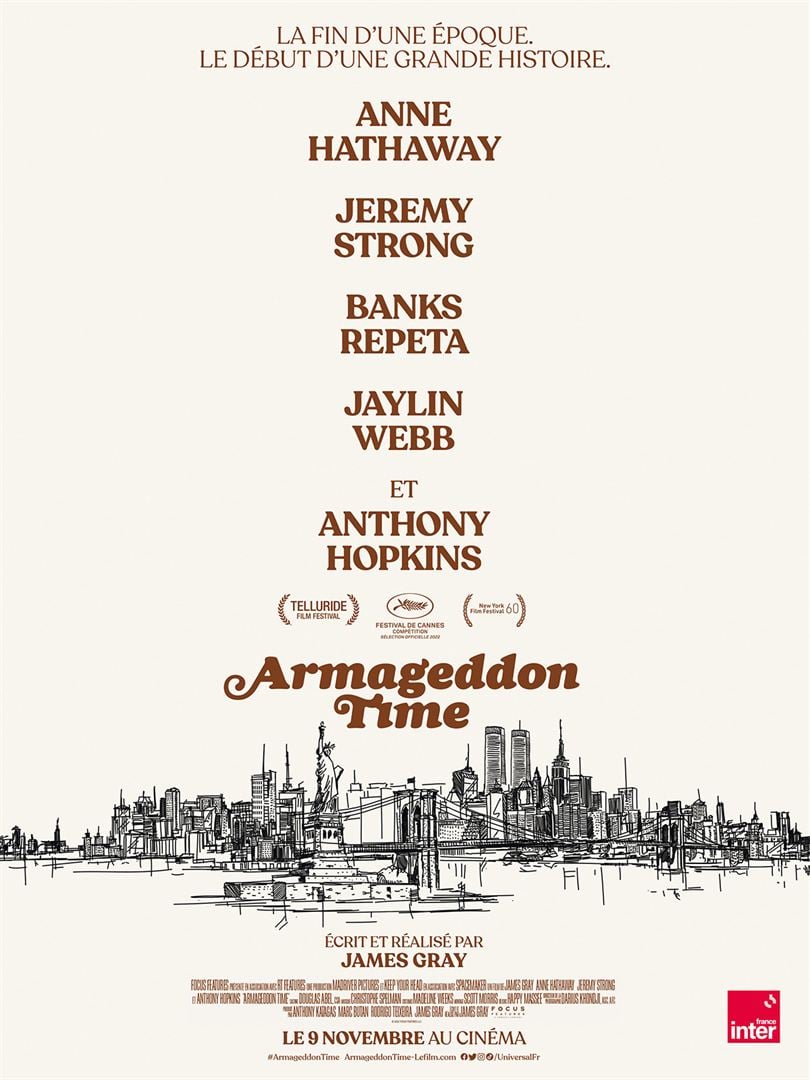

Le titre original de ce film est Maixabel, du prénom de son héroïne. Il est inspiré de son histoire. Maixabel Lasa est la veuve de Juan María Jáuregui, qui fut le gouverneur civil – l’équivalent d’un préfet en France – de la province basque de Guipúzcoa de 1994 à 1996 avant d’être assassiné par l’ETA le 29 juillet 2000 à Tolosa. Onze ans plus tard, après avoir rompu avec l’ETA, deux de ses assassins souhaitèrent rencontrer sa veuve. Paul Graff a onze ans. Il grandit dans le Queens, un quartier de New York, au sein d’une famille juive ashkénaze (son arrière-grand-mère a fui les pogroms d’Ukraine) qui se réunit régulièrement autour de grandes tablées bruyantes. Paul est couvé par sa mère (Anne Hathaway) mais élevé à la dure par son père (Jeremy Strong). Il est profondément attaché à son grand-père (Anthony Hopkins). Ecolier rêveur, plus doué pour le dessin que pour les matières académiques, il fait son entrée au collège et s’y lie immédiatement d’amitié avec Johnny, un jeune redoublant noir élevé par sa grand-mère grabataire.

Paul Graff a onze ans. Il grandit dans le Queens, un quartier de New York, au sein d’une famille juive ashkénaze (son arrière-grand-mère a fui les pogroms d’Ukraine) qui se réunit régulièrement autour de grandes tablées bruyantes. Paul est couvé par sa mère (Anne Hathaway) mais élevé à la dure par son père (Jeremy Strong). Il est profondément attaché à son grand-père (Anthony Hopkins). Ecolier rêveur, plus doué pour le dessin que pour les matières académiques, il fait son entrée au collège et s’y lie immédiatement d’amitié avec Johnny, un jeune redoublant noir élevé par sa grand-mère grabataire. Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires.

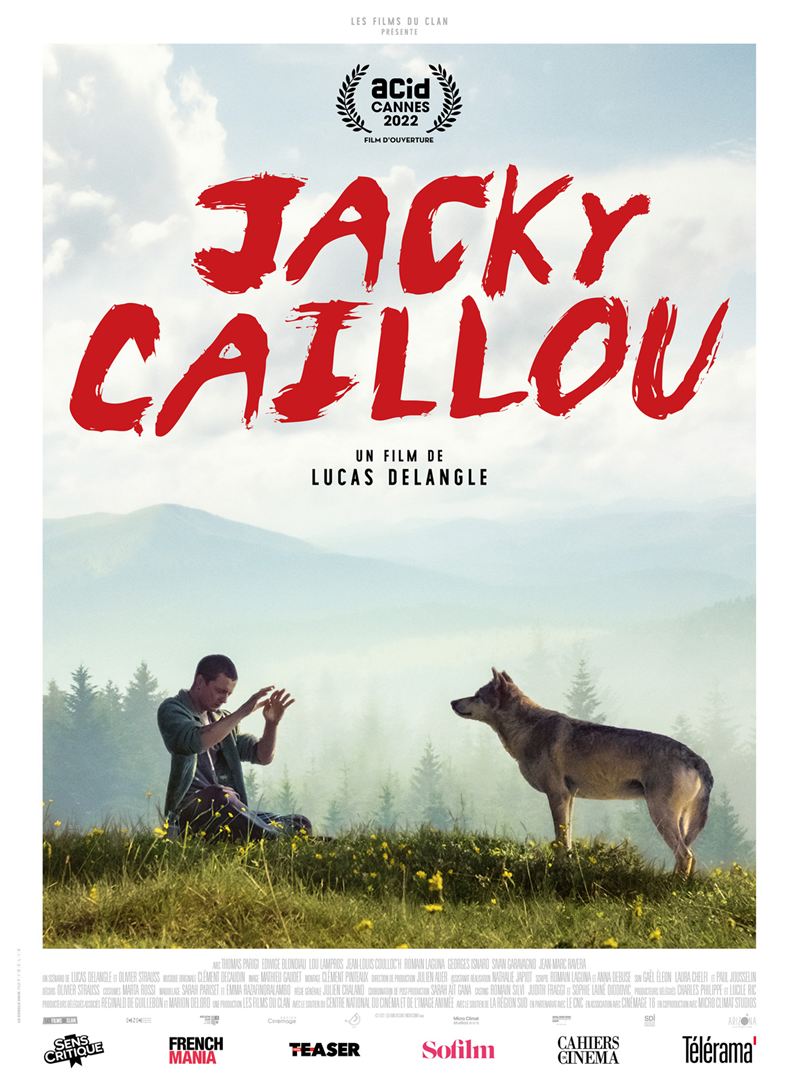

Le haut-commissaire en Polynésie française, M. De Roller (Benoît Magimel) sillonne Tahiti et les îles avoisinantes à la rencontre de la population pour faire le clair sur une rumeur persistante : la reprise imminente des essais nucléaires. Jacky Caillou vit dans les Alpes auprès de sa grand-mère, une magnétiseuse. Il apprend d’elle les secrets de ses pouvoirs. Une citadine et son père viennent la consulter pour une maladie de peau. Un loup hante les bois avoisinants et tue les brebis.

Jacky Caillou vit dans les Alpes auprès de sa grand-mère, une magnétiseuse. Il apprend d’elle les secrets de ses pouvoirs. Une citadine et son père viennent la consulter pour une maladie de peau. Un loup hante les bois avoisinants et tue les brebis.