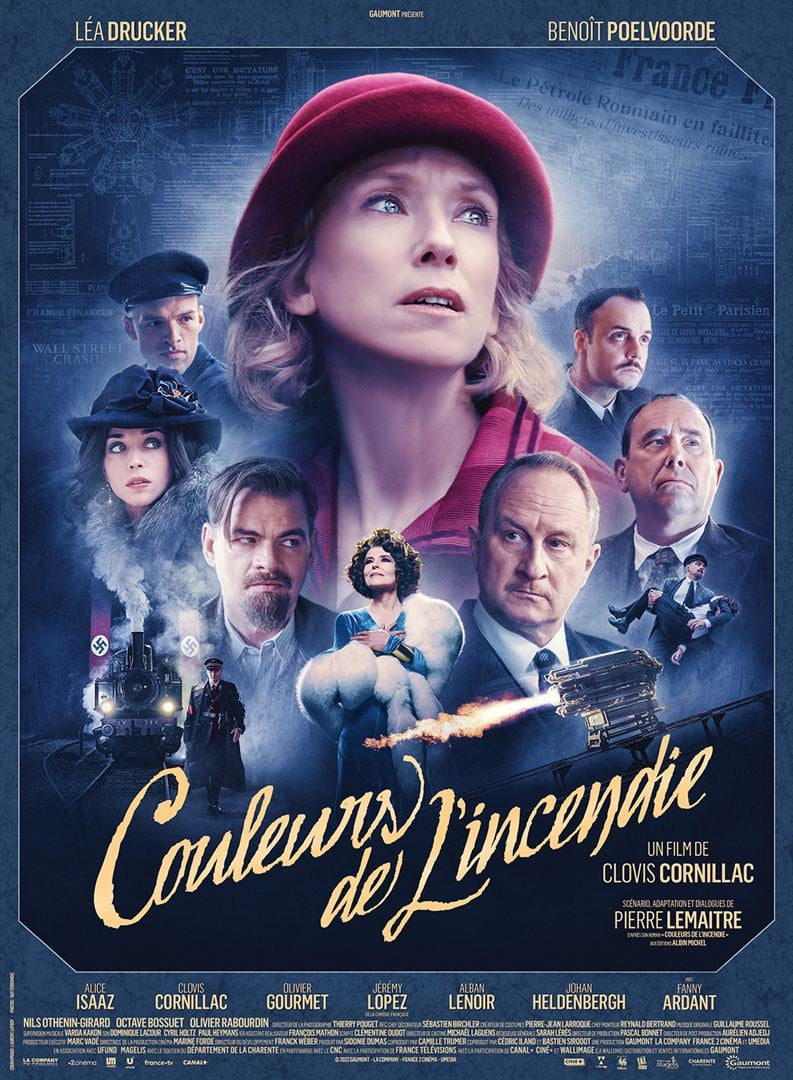

La mort de son père laisse Madeleine Pericourt (Léa Drucker) à la tête d’une fortune. Mais son manque d’expérience l’oblige à se reposer sur son entourage : son homme de confiance (Benoît Poelvoorde), son oncle (Olivier Gourmet), le précepteur de son fils (Jérémy Lopez), sa dame de compagnie (Alice Isaaz), son chauffeur (Clovis Cornillac)…

La mort de son père laisse Madeleine Pericourt (Léa Drucker) à la tête d’une fortune. Mais son manque d’expérience l’oblige à se reposer sur son entourage : son homme de confiance (Benoît Poelvoorde), son oncle (Olivier Gourmet), le précepteur de son fils (Jérémy Lopez), sa dame de compagnie (Alice Isaaz), son chauffeur (Clovis Cornillac)…

Bien vite, les masques tomberont et Madeleine se retrouvera ruinée et à la rue, avec un fils grabataire. Mais Madeleine est bien décidée à se venger.

On avait tous adoré en 2013 Au revoir là-haut, le roman haut en couleurs de Pierre Lemaître, auquel les jurys du Goncourt avaient eu le nez creux de décerner leur prix prestigieux, n’en déplaise aux grincheux qui leur reprochent leur élitisme ou leur compromission avec Galligrasseuil. On avait tous aimé en 2017 la flamboyante adaptation qu’en avait tirée Albert Dupontel, elle aussi couverte de prix (cinq Césars en 2018). Ce double succès critique et public ne pouvait avoir qu’une seule issue : l’écriture d’une suite… et son adaptation au cinéma.

Albert Dupontel ne s’y est pas collé cette fois-ci, laissant la place à Clovis Cornillac, un solide acteur qui a parfois gâché son talent dans des films niaiseux, mais qui est aussi un solide réalisateur. Il s’est entouré de la fine fleur du cinéma français. Il n’a pas lésiné sur les moyens : le budget du film, produit par Gaumont, s’élève à seize millions. La reconstitution des années Trente est impeccable : il ne manque aucune traction avant dans les rues de Paris (on reconnaît la rue Le Goff dans le cinquième, la place saint Georges dans le neuvième, la Cour de cassation dans le premier et bien sûr le Grand Escalier de l’Opéra Garnier) et aucun bouton de manchette aux riches toilettes des personnages.

La trame du roman est scrupuleusement respectée. Son histoire est abracadabrantesque, renouant avec les grands romans populaires à feuilleton d’Eugène Sue ou d’Alexandre Dumas. Je reproche souvent aux scénarios leur manque de crédibilité et le manichéisme de leurs personnages. Pourquoi ne le fais-je pas ici ? Parce que ce manque de crédibilité et le manichéisme des personnages font partie en quelque sorte de ce genre et on les y accepte plus aisément.

On se laisse happer par ce récit enthousiasmant et profondément moral où les Gentils finissent toujours par l’emporter sur les Méchants. On n’a qu’un seul regret : que le film, qui dure pourtant deux heures et quart bien sonnées, ne soit pas plus long. Couleurs de l’incendie aurait fait une parfaite série de six fois une heure, dont on aurait dévoré les premiers épisodes en attendant impatiemment les suivants.

Vivement l’adaptation du troisième tome de ce cycle romanesque : Miroir de nos peines !

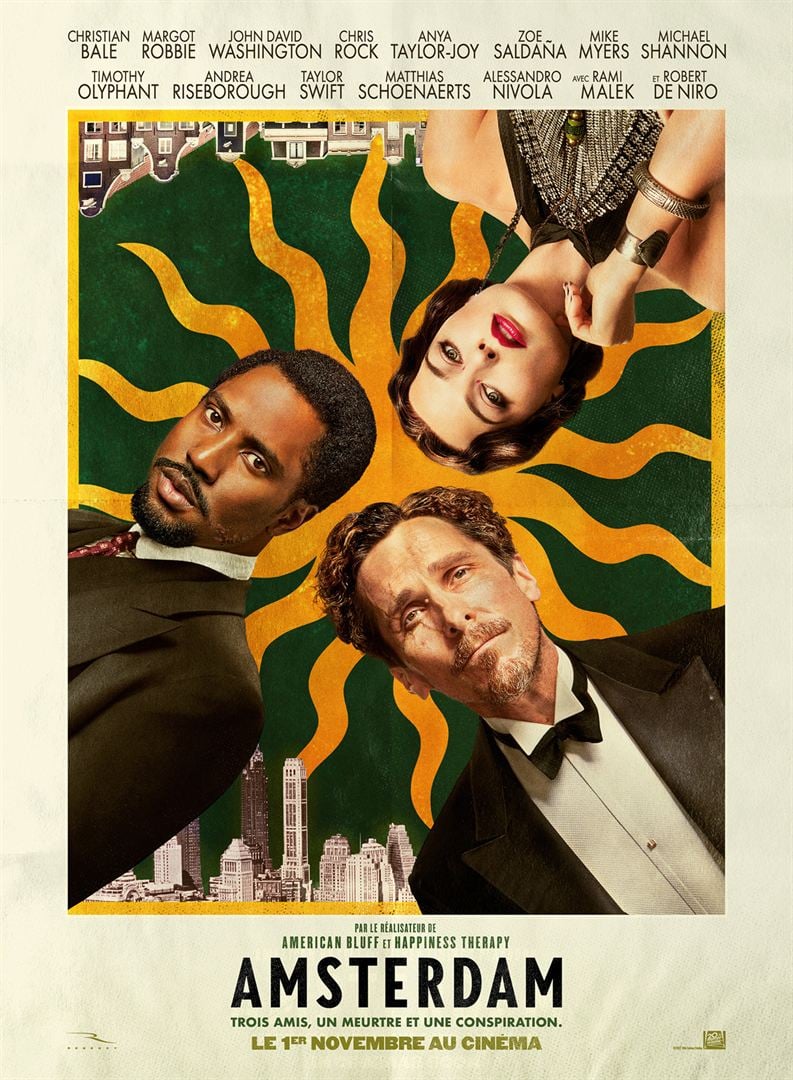

Dans l’Amérique des années trente, trois vétérans de la Première Guerre mondiale, un médecin en rupture de ban (Christian Bale), un avocat noir (John David Washington) et la sœur d’un milliardaire (Margot Robbie) enquêtent sur un double meurtre.

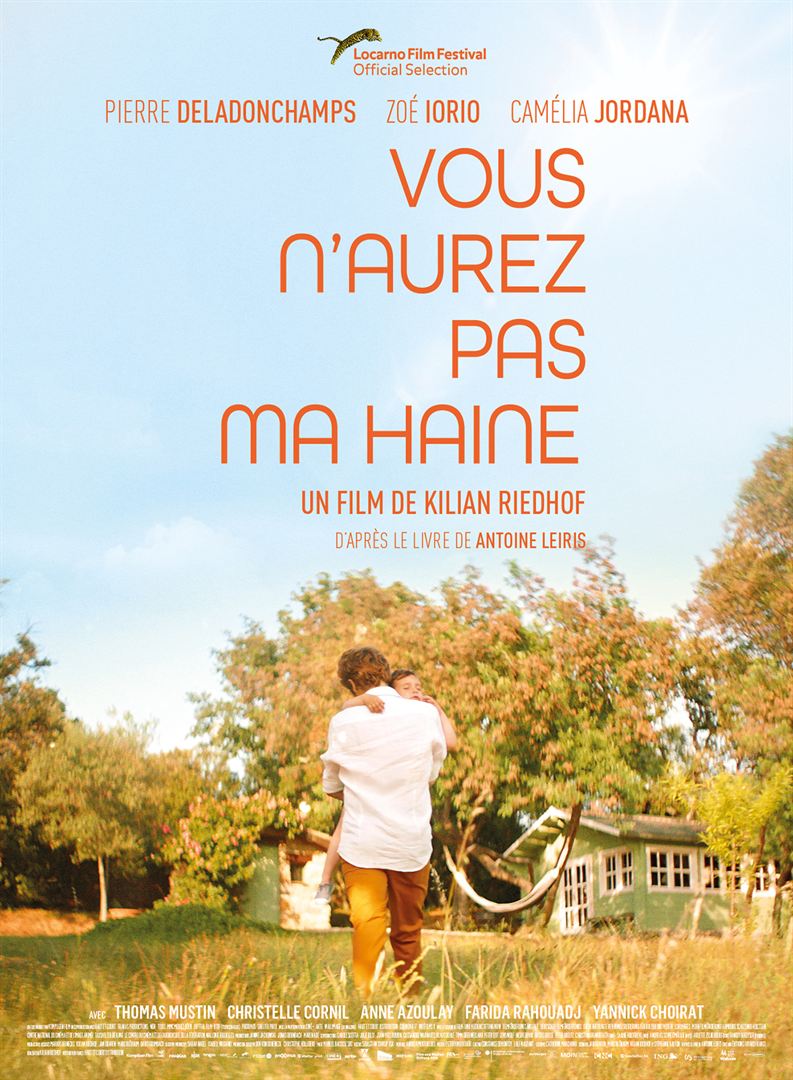

Dans l’Amérique des années trente, trois vétérans de la Première Guerre mondiale, un médecin en rupture de ban (Christian Bale), un avocat noir (John David Washington) et la sœur d’un milliardaire (Margot Robbie) enquêtent sur un double meurtre. On se souvient tous que trois jours après l’attentat du Bataclan, Antoine Leiris avait posté sur Facebook un texte poignant. Sa compagne, la mère de son petit garçon, âgé d’un an à peine, venait de décéder. Aux auteurs de l’attentat, il écrivait : «

On se souvient tous que trois jours après l’attentat du Bataclan, Antoine Leiris avait posté sur Facebook un texte poignant. Sa compagne, la mère de son petit garçon, âgé d’un an à peine, venait de décéder. Aux auteurs de l’attentat, il écrivait : «  Sascha, la quarantaine bien entamée, a fui la vie convenue d’une petite ville du Brandebourg, son mari et son fils, pour s’installer à Berlin. Elle travaille dans une maison close. Elle y accueille une nouvelle venue, Maria, plus jeune qu’elle d’une quinzaine d’années, le corps couvert de tatouages, les aisselles velues en diable. Entre les deux femmes, l’attraction est immédiate.

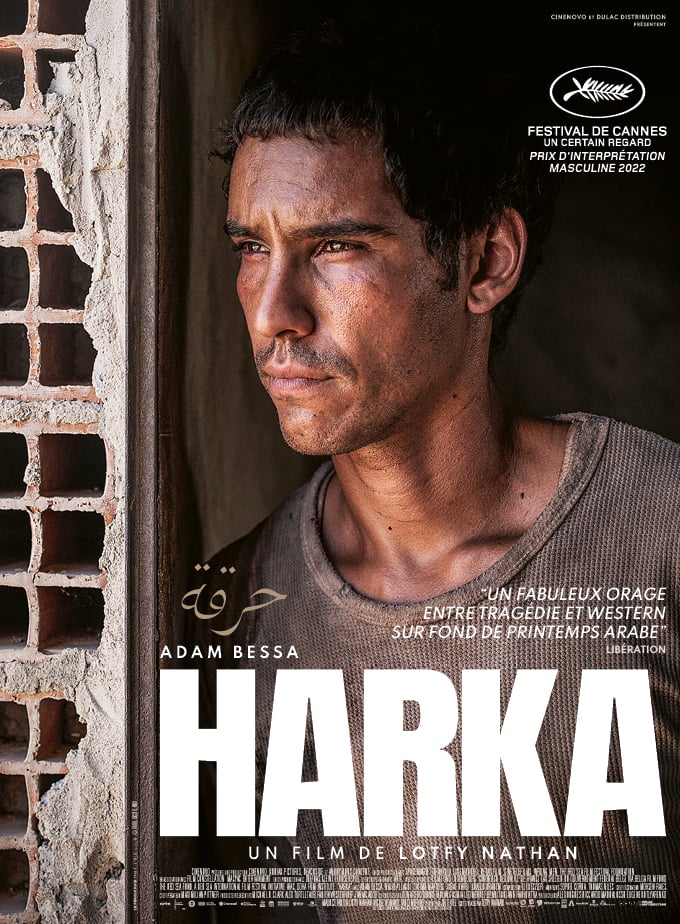

Sascha, la quarantaine bien entamée, a fui la vie convenue d’une petite ville du Brandebourg, son mari et son fils, pour s’installer à Berlin. Elle travaille dans une maison close. Elle y accueille une nouvelle venue, Maria, plus jeune qu’elle d’une quinzaine d’années, le corps couvert de tatouages, les aisselles velues en diable. Entre les deux femmes, l’attraction est immédiate. Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité.

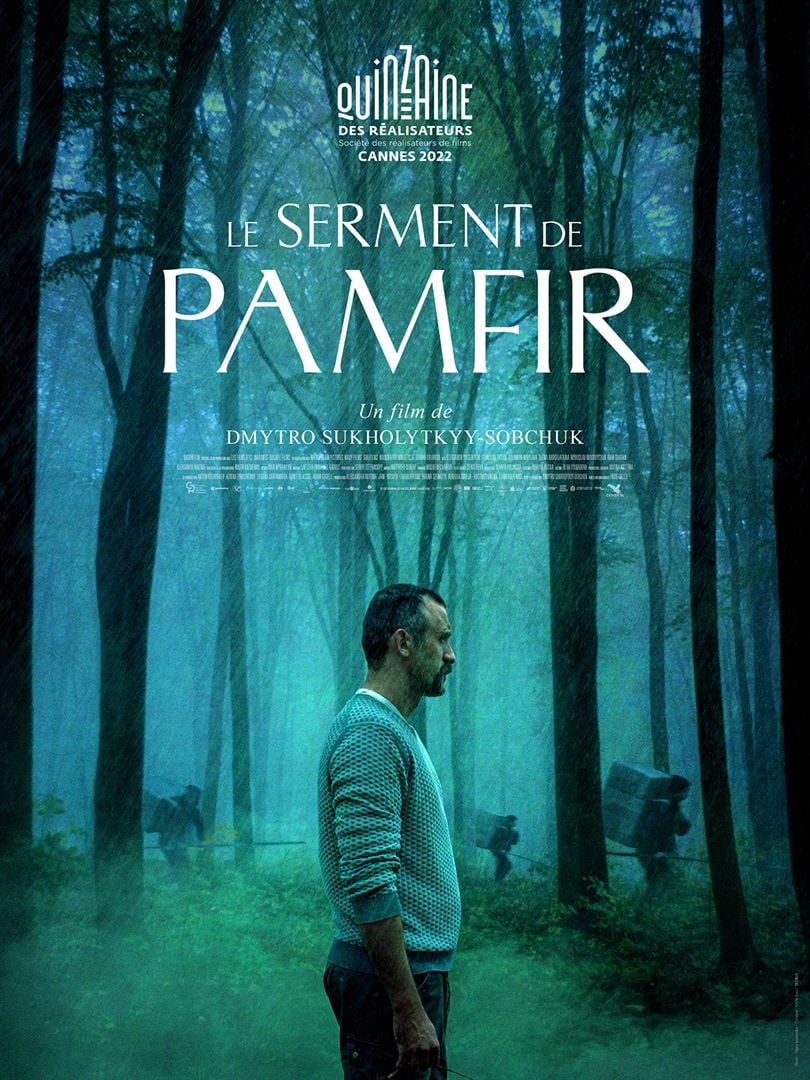

Ali est un jeune Tunisien qui ne se voit pas d’avenir, sinon celui de traverser la Méditerranée à la recherche d’une vie meilleure. En rupture de ban, il a abandonné le foyer familial pour squatter une maison en construction. Il gagne sa vie chichement en vendant de l’essence de contrebande. La mort de son père et la défection de son frère aîné l’obligent à revenir vivre avec ses deux sœurs cadettes et à renoncer à ses projets d’émigration. Pour leur éviter la saisie de leur maison et réunir la somme nécessaire au remboursement des dettes de son père, Ali doit franchir les limites de la légalité. Pamfir est un colosse qui a quitté son village en Ukraine, dans les Carpates, à la frontière de la Roumanie, pour aller s’employer en Pologne. La région vit de la contrebande ; mais, après un événement dramatique qui l’a brouillé avec son père, Pamfir a fait le serment de tourner le dos à cette vie-là.

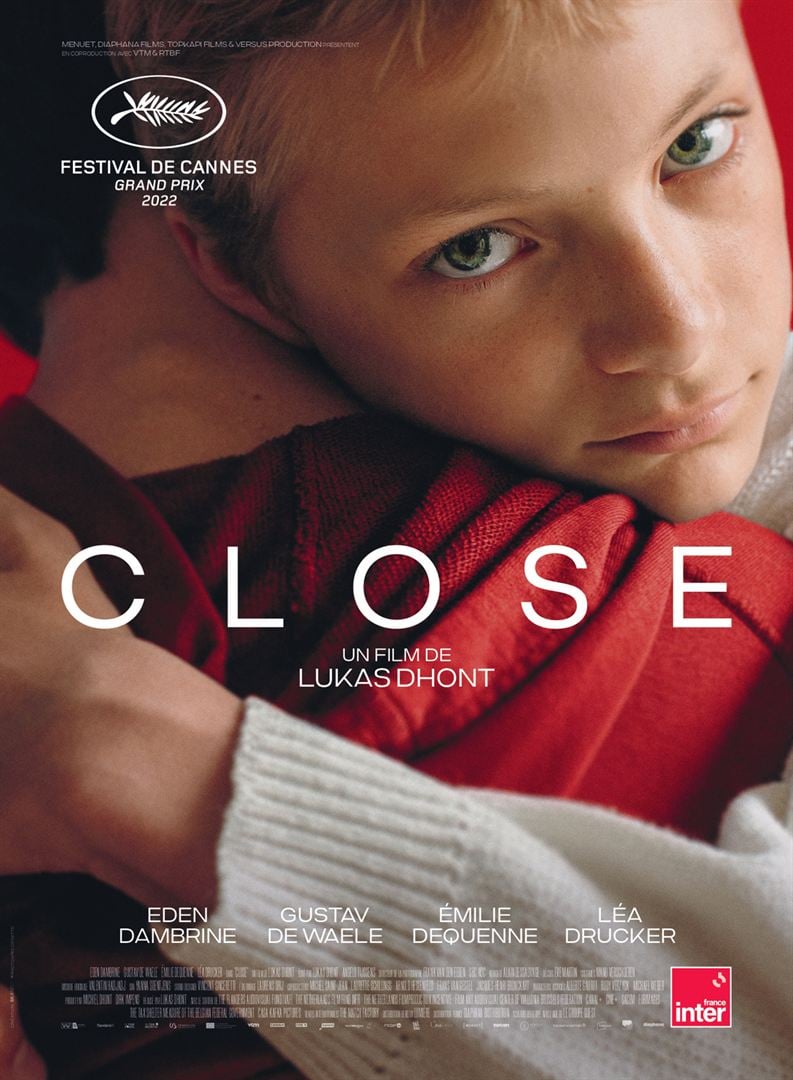

Pamfir est un colosse qui a quitté son village en Ukraine, dans les Carpates, à la frontière de la Roumanie, pour aller s’employer en Pologne. La région vit de la contrebande ; mais, après un événement dramatique qui l’a brouillé avec son père, Pamfir a fait le serment de tourner le dos à cette vie-là. Léo et Rémi sont amis depuis l’enfance. Ils partagent tout : les mêmes jeux, les mêmes rires, les mêmes repas, une fois chez l’un, une fois chez l’autre, jusqu’aux nuits qu’ils passent ensemble dans le même lit… Mais avec l’entrée au collège et l’adolescence, le regard qui pèse sur eux corrompt leur relation.

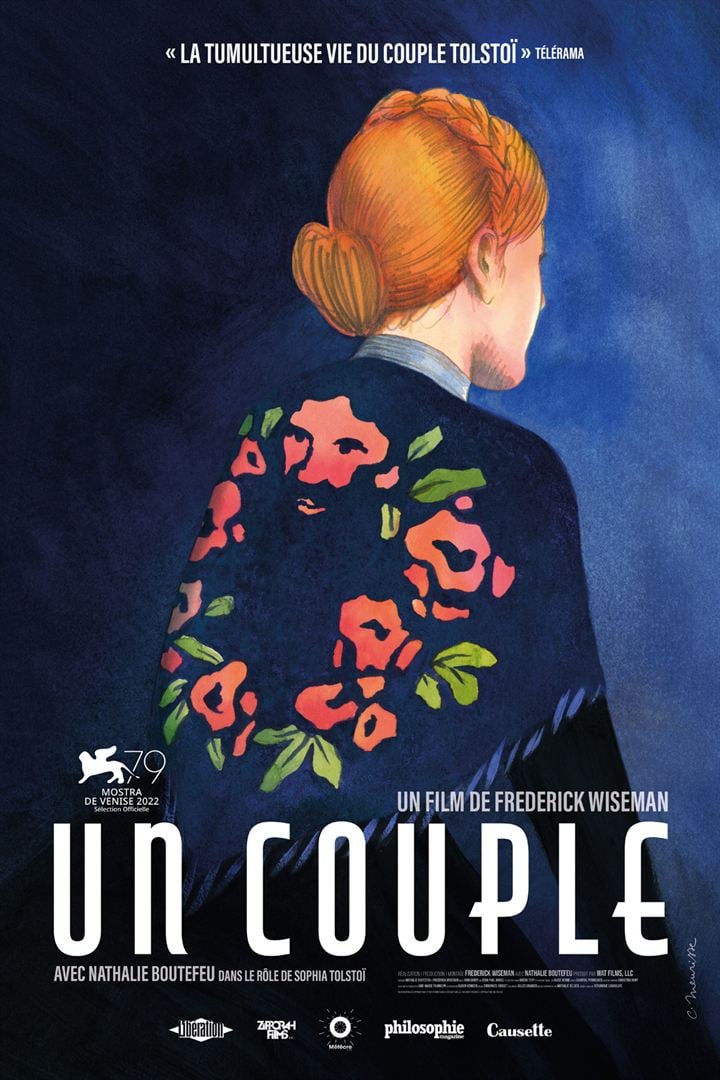

Léo et Rémi sont amis depuis l’enfance. Ils partagent tout : les mêmes jeux, les mêmes rires, les mêmes repas, une fois chez l’un, une fois chez l’autre, jusqu’aux nuits qu’ils passent ensemble dans le même lit… Mais avec l’entrée au collège et l’adolescence, le regard qui pèse sur eux corrompt leur relation. Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston (

Le documentariste Frederick Wiseman nous surprend encore à quatre-vingt-dix ans passés. On avait l’habitude de le retrouver à échéances régulières avec des documentaires hors normes où, dans un style bien à lui, sans voix off, ni carton explicatif, il disséquait l’organisation d’une institution : la mairie de Boston ( « La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie »

« La Côte d’Azur est une région très triste. Les très riches s’y ennuient ; les riches font semblant d’être très riches ; et tous les autres crèvent de jalousie » L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France.

L’œuvre de Patricio Guzmán peut se lire comme une immense et ambitieuse encyclopédie de l’histoire contemporaine du Chili. Le réalisateur est aujourd’hui octogénaire. Il a quitté son pays après le coup d’Etat de 1973 et le renversement de Salvador Allende. Il s’est réfugié en France.