Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins.

Adam est le fils d’un pêcheur pauvre. Repéré par l’imam de son village pour son intelligence et sa foi, il reçoit une bourse qui lui permet d’aller étudier à la prestigieuse université Al Azhar, le phare de l’Islam sunnite. La mort de son Grand Imam y provoque une guerre de succession. Les autorités civiles veulent à toute force favoriser leur poulain. La Sûreté de l’Etat va recruter Adam pour parvenir à ses fins.

Le réalisateur Tarik Saleh, né en 1972 à Stockholm d’un père égyptien, qui avait fui le régime de Nasser, et d’une mère suédoise, s’était fait connaître du grand public en signant en 2017 Le Caire Confidentiel, un film noir qui ne m’avait qu’à moitié convaincu. Très critique à l’égard des autorités égyptiennes dont il stigmatisait la corruption, il avait dû tourner son film au Maroc. C’est dans le sublime écrin de la mosquée Süleymaniye à Istanbul qu’il a dû tourner son film suivant qui égratigne lui aussi l’Egypte du Prophète et du Pharaon (pour reprendre le titre du livre de Gilles Kepel), son autoritarisme, ses coups tordus.

La Conspiration du Caire (un titre beaucoup plus alléchant que le titre original anglais Boy from Heaven) est un vrai film d’espionnage. Son principal attrait est son exotisme. Il nous transporte dans un pays et dans un lieu qui ont été rarement filmés, mais où les enjeux de pouvoir sont régis par les mêmes règles que celles qu’on retrouve partout.

La Conspiration du Caire compte son lot de renversements de situation. Mais il souffre toutefois d’un scénario pas toujours crédible, dont on s’étonne qu’il se soit vu décerner le prix du Festival de Cannes 2022 (sans doute pour le consoler de ne pas en avoir reçu de plus prestigieux). En particulier, personne autour de moi n’a compris le face-à-face final, en prison. J’en appelle aux esprits plus aiguisés pour nous éclairer sur sa signification (la réponse suppose-t-elle de connaître les circonstances précises de la mort du Prophète et les propos tenus autour de sa dépouille par Omar et par Abu Bakr ?)

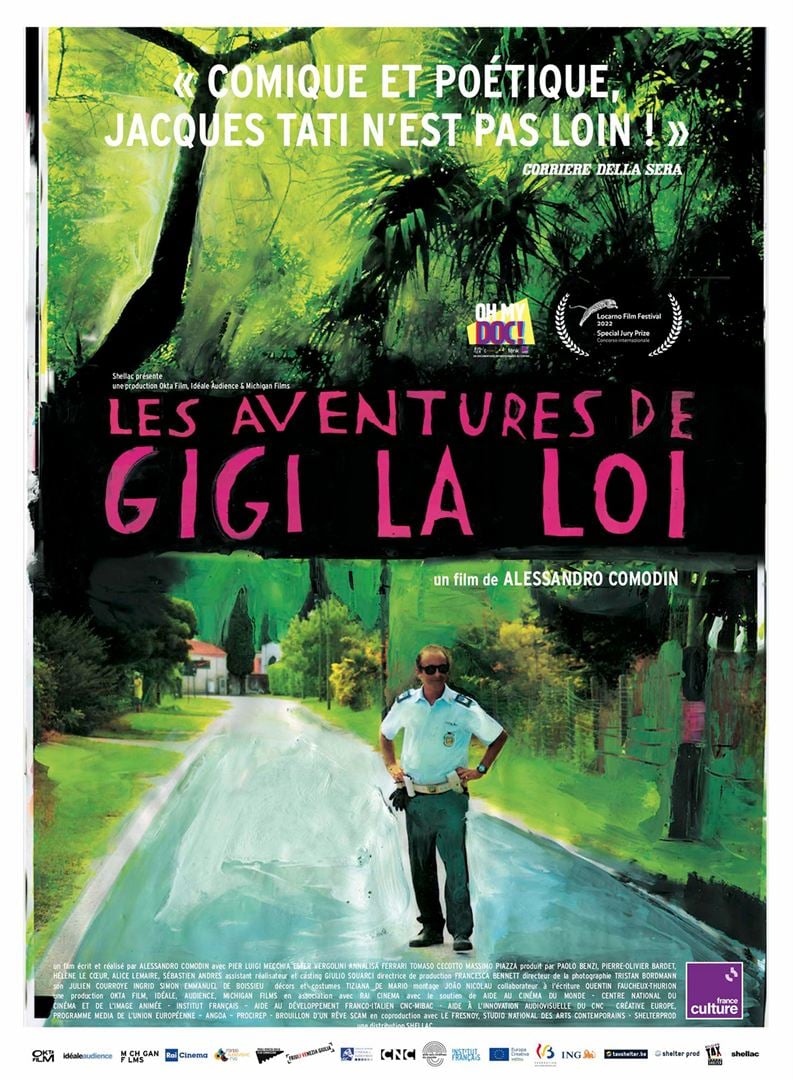

« Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction.

« Gigi la legge », c’est le surnom affectueux que le jeune réalisateur Alessandro Comodon a donné à son oncle, un policier municipal d’une petite ville de Vénétie, dans le nord de l’Italie. C’est aussi le nom du film qu’il lui consacre. Sans voix off, sans indication chronologique, sans précision sur la nature des fonctions qu’exerce ce moderne garde-champêtre, ce drôle de film oscille entre le documentaire et la fiction. À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré.

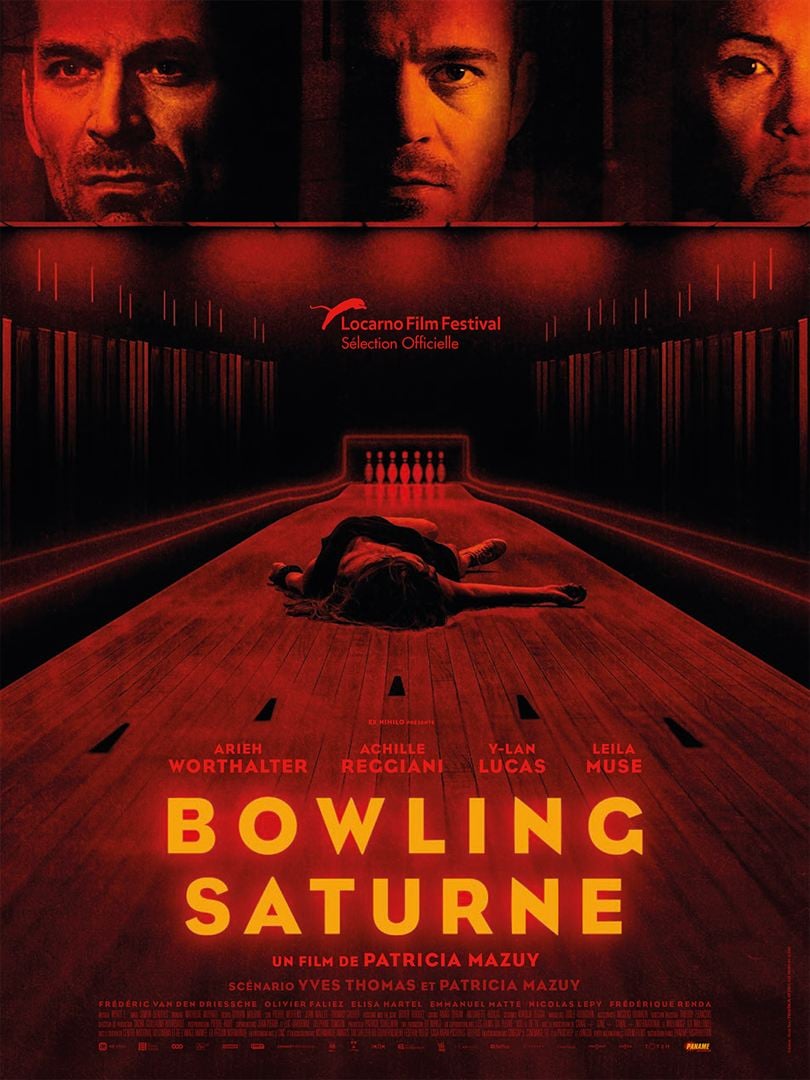

À la mort de son père, un homme autoritaire, passionné de chasse au gros gibier, Guillaume (Arieh Worthalter), un inspecteur de police, décide de céder la gérance du bowling dont il a hérité à Armand (Achille Reggiani), son demi-frère qui exerçait jusqu’alors un emploi de vigile dans une boîte de nuit. Guillaume enquête sur une série de crimes commis sur des jeunes femmes dont les corps violentés sont retrouvés dans le cimetière où son père a été enterré. Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte.

Cédric (Pierre Deladonchamps) est décolleteur, un métier de haute précision exercé depuis des générations par les paysans de la vallée de l’Arve. La PME qui l’emploie est sur le point de se faire racheter par un fonds de pension britannique. Son rachat se fera au détriment de l’appareil industriel et de l’emploi. Aussi Cédric décide-t-il, avec deux amis, avec la complicité d’Alice (Laetitia Dosch), la directrice financière qui l’informe en sous-main des progrès de la négociation, et avec les conseils de Frédéric, un Golden Boy genevois rencontré sur le Bargy, de créer son propre fonds d’investissement et de racheter sa boîte. Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière.

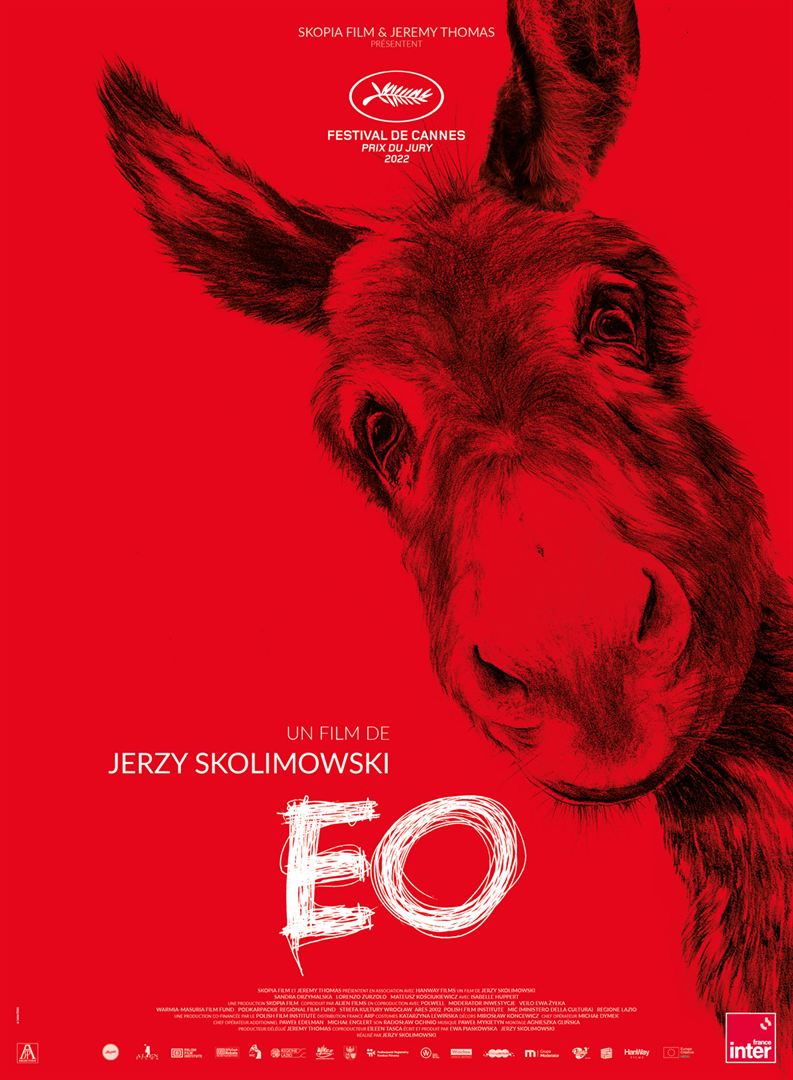

Le sous-titre de ce documentaire Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Il y sera autant question de la chanson iconique de Leonard Cohen que de la vie et de l’oeuvre de ce poète canadien né en 1934 venu à la musique sur le tard et mort en 2016 après une longue carrière. EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert).

EO est un âne paisible qui vit, à son corps défendant, bien des aventures. Il est employé dans un cirque sous la protection aimante d’une acrobate ; mais la faillite du cirque lui fait perdre sa protectrice. Il travaille ensuite comme bête de somme dans un haras où il jalouse les soins donnés aux plus beaux étalons. Il s’enfuit dans la forêt et est capturé au petit matin par des pompiers. Il devient la mascotte d’une équipe de foot mais tombe sous les coups des supporters de l’équipe rivale. Transporté de Pologne en Italie par un routier louche, il est recueilli par un prêtre défroqué, le fils d’une riche comtesse (Isabelle Huppert). Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais.

Après avoir frappé son contremaître dans la boucherie industrielle qui l’employait en Allemagne, Matthias rentre rapidement chez lui en Roumanie. Il y retrouve sa femme, dont il était sur le point de divorcer, son fils, qui s’est muré dans le silence depuis un événement traumatisant qui lui est arrivé sur le chemin de l’école, son vieux père, dont la santé s’affaiblit, et sa maîtresse. Le village de Matthias en Transylvanie est peuplé de roumanophones, de magyarophones et de germanophones unis par une haine commune à l’égard des Tziganes. Ce racisme va à nouveau s’exprimer quand la boulangerie industrielle située sur le territoire de la commune, après avoir sans succès diffusé une offre d’emplois, recrute trois Sri-Lankais. Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption.

Katia et Maurice Krafft furent deux volcanologues alsaciens qui sillonnèrent le monde pour y filmer et y photographier des volcans en éruption. Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète.

Le député Gilbert Alibert (Arnaud Ducret) est sur le point de signer avec la société chinoise Axomako un contrat autorisant la construction d’une centrale nucléaire. Sa fille, Alice (Enya Baroux) fait partie des écologistes qui tentent de s’opposer à ce projet. L’avenir lui donnera raison : mal conçue, la centrale explosera bientôt, entraînant une apocalypse nucléaire qui manquera détruire la planète. Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)…

Une jeune femme (Laure Calamy), à l’existence précaire, travaille à la chaîne dans une poissonnerie industrielle du sud de la France. Elle perd son logement. Sa mère, qui l’a élevée seule, vient de mourir. Son amoureuse purge en prison une longue peine. Elle se résout à recontacter son père (Jacques Weber), un richissime homme d’affaires qui vit reclus dans son hôtel particulier sur l’île de Porquerolles. Diminué par une attaque, le vieillard antisémite et homophobe, portant toujours beau, est entouré d’un quatuor de femmes qui réserve à la nouvelle arrivante un accueil hostile : sa femme (Dominique Blanc), une diva droguée au télé-achat, sa fille (Dora Tillier) qui a repris les rênes de l’empire familial, sa petite fille (Céleste Brunquell), l’œil vissé derrière son appareil photo, sa domestique (Véronique Ruggia Saura)…