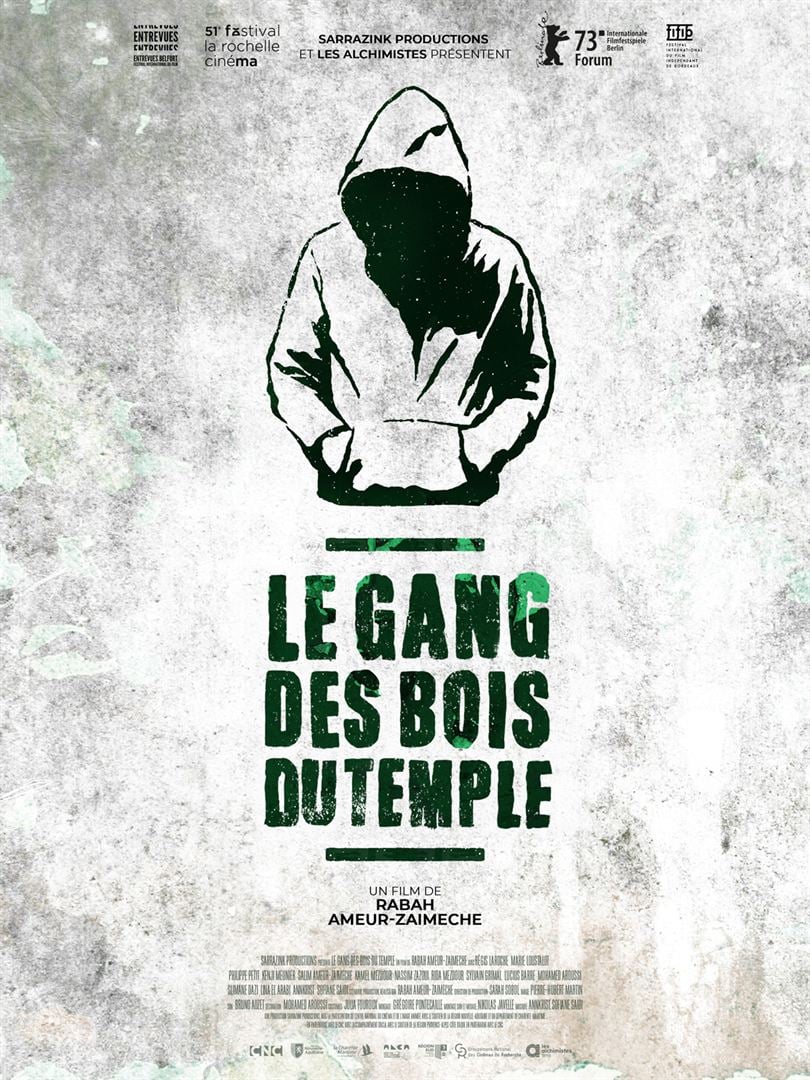

Dans une cité HLM située à la périphérie d’une métropole anonyme (Paris ? Marseille ? Bordeaux ?), un homme, enterre sa mère qui fut longtemps l’épicière du coin. D’autres habitants du quartier, qui vivent de petits trafics, préparent un gros coup : le braquage du van d’un riche prince émirati contenant des valises remplies d’argent liquide.

Dans une cité HLM située à la périphérie d’une métropole anonyme (Paris ? Marseille ? Bordeaux ?), un homme, enterre sa mère qui fut longtemps l’épicière du coin. D’autres habitants du quartier, qui vivent de petits trafics, préparent un gros coup : le braquage du van d’un riche prince émirati contenant des valises remplies d’argent liquide.

Les films de Rabah Ameur-Zaïmeche sont rares. Il en a tourné sept en vingt ans. Ils sont précieux, âpres, singuliers, souvent minimalistes. L’œuvre de cet enfant des Bosquets à Montfermeil (il est arrivé en France à l’âge de deux ans) ne se limite pas au « film de banlieue » à la mode comique (Le Ciel, les oiseaux et ta mère), tragique (La Haine, Les Misérables) ou romantique (Tout ce qui brille). Après Wesh-wesh et Bled number one, ses deux premiers films tournés en 2002 et en 2006 avec quatre bouts de ficelle, qui racontent la difficile réinsertion d’un détenu puis son retour au bled en Algérie, Ameur-Zaïmeche voit plus large. Les Chants de Mandrin et Histoire de Judas sont des films en costumes qui racontent l’un comme l’autre des formes d’utopie sociale, dans la France du XVIIIème siècle ou dans la Galilée de Tibère.

Le Gang des bois du temple n’est pas situé géographiquement – même si l’anecdote rocambolesque qui l’a inspiré s’est déroulée sur une bretelle de l’autoroute A, entre Paris et Roissy. S’il louche du côté du thriller, il n’en reproduit pas tous les codes. Il y a, en particulier, dans la bande débonnaire des braqueurs un je-ne-sais-quoi qui les différencie de ceux qu’on voit d’habitude s’organiser pour braquer un convoi ou une banque. Ils sont trop vieux, trop bonhommes, trop loquaces. Pour le dire autrement, ils n’ont pas la gueule de l’emploi.

Mais, fort subtilement, Rabah Ameur-Zaïmeche fait de ce qui, chez d’autres, aurait sonné comme une piteuse erreur de casting, un atout. Son, film, qui si ces acteurs avaient été plus normés, aurait été plus banal, acquiert grâce à eux une tonalité originale.

Et son scénario, bancal, lui aussi, acquiert, par la grâce de ses défauts, une saveur inattendue. Dans un thriller « normal », la préparation du braquage aurait occupé l’essentiel du film : le recrutement des acolytes, le repérage des lieux, la tension grandissante jusqu’à son exécution. Mais le braquage est expédié ici en un rien de temps dès le début du film, provoquant ensuite une brutale baisse de rythme et lançant l’intrigue dans une direction inattendue. Le même procédé était utilisé récemment dans Dernière nuit à Milan.

Le film change alors de focale. Il s’éloigne de la sympathique bande de braqueurs pour mettre en vedette deux héros solitaires. D’abord, interprété par Slimane Dazi qui promène depuis si longtemps sa gueule impossible qu’il serait temps qu’on se souvienne de son nom, un privé chargé par le bras droit du prince de retrouver ceux qui l’ont volé. Ensuite, cet homme solitaire, qui, depuis la mort de sa mère, dont les funérailles muettes occupaient le premier quart d’heure du film, passe ses journées à jouer au tiercé. Au détour d’une conversation de bistrot on avait appris qu’il avait été tireur d’élite dans l’armée de terre. L’information a son importance qui lui donne dans le dernier tiers du film un rôle qu’on n’imaginait pas.

Avec Le Gang des bois du temple, Rabah Ameur-Zaïmeche confirme la place originale qu’il occupe dans le cinéma français.

Estelle Vasseur (Diane Kruiger) est pilote de ligne sur longs-courriers. Elle habite, avec son mari Guillaume (Mathieu Kassovitz), brillant cardiologue, une luxueuse villa sur les hauteurs de Toulon. Il ne manque au couple qu’un enfant pour que leur bonheur soit complet.

Estelle Vasseur (Diane Kruiger) est pilote de ligne sur longs-courriers. Elle habite, avec son mari Guillaume (Mathieu Kassovitz), brillant cardiologue, une luxueuse villa sur les hauteurs de Toulon. Il ne manque au couple qu’un enfant pour que leur bonheur soit complet. À Great Yarmouth, sur les bords de la mer du Nord, dans l’une des villes les plus pauvres d’Angleterre, Tania, la quarantaine, dirige avec son mari Richard un trafic juteux : elle fait venir des immigrés portugais en Angleterre, les entasse dans des meublés miteux et fournit cette main d’oeuvre docile et bon marché à un abattoir de volailles.

À Great Yarmouth, sur les bords de la mer du Nord, dans l’une des villes les plus pauvres d’Angleterre, Tania, la quarantaine, dirige avec son mari Richard un trafic juteux : elle fait venir des immigrés portugais en Angleterre, les entasse dans des meublés miteux et fournit cette main d’oeuvre docile et bon marché à un abattoir de volailles. Deux amis, Leon, un jeune écrivain qui peine à mettre la dernière main à son second roman, et Felix, étudiant aux Beaux-Arts censé achever un travail photographique, ont décidé de passer quelques jours au bord de la Baltique, dans la maison de campagne des parents de Felix. À leur arrivée dans les lieux, ils ont la surprise d’y découvrir la présence de Nadia et, à la nuit tombée, ses bruyants ébats avec son amant, un sauveteur prénommé Devid.

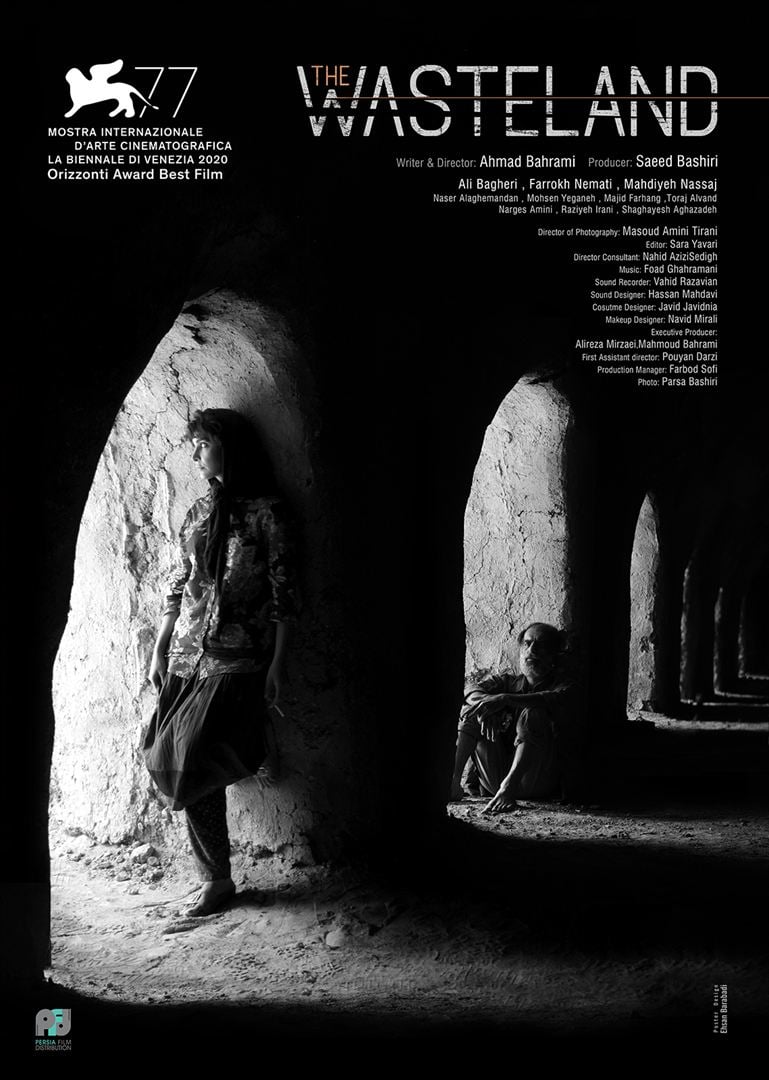

Deux amis, Leon, un jeune écrivain qui peine à mettre la dernière main à son second roman, et Felix, étudiant aux Beaux-Arts censé achever un travail photographique, ont décidé de passer quelques jours au bord de la Baltique, dans la maison de campagne des parents de Felix. À leur arrivée dans les lieux, ils ont la surprise d’y découvrir la présence de Nadia et, à la nuit tombée, ses bruyants ébats avec son amant, un sauveteur prénommé Devid. Le propriétaire d’une briqueterie hors d’âge, perdue au milieu de nulle part, annonce à ses employés qu’il est au bord du dépôt de bilan. Son contremaitre, Lotfollah, qui y travaille depuis toujours, fait l’entre-deux entre le patron et les ouvriers sommés sans délai de quitter les lieux.

Le propriétaire d’une briqueterie hors d’âge, perdue au milieu de nulle part, annonce à ses employés qu’il est au bord du dépôt de bilan. Son contremaitre, Lotfollah, qui y travaille depuis toujours, fait l’entre-deux entre le patron et les ouvriers sommés sans délai de quitter les lieux. La cinquantaine déjà bien entamée, Vera Gemma est la fille de Giuliano Gemma, acteur iconique de séries B italiennes, de péplums et de westerns spaghettis dans les 60ies et 70ies. Vera a souffert toute sa vie de l’ombre envahissante de ce père adulé. Elle a tenté en vain de marcher sur ses pas, multipliant les ridectomies et les mammoplasties au risque de se défigurer, courant sans succès les castings où son manque de talent et son visage de drag queen l’ont condamnée à d’humiliantes rebuffades. Menant grand train, elle a peu à peu dilapidé l’héritage paternel, ne gardant de son luxe passé qu’un appartement dans le centre de Rome et un vieux chauffeur, Walter, qui lui est indissolublement fidèle. Elle n’a jamais eu de compagnon stable, sinon des gigolos qui tentaient d’abuser de sa richesse, ni d’enfant.

La cinquantaine déjà bien entamée, Vera Gemma est la fille de Giuliano Gemma, acteur iconique de séries B italiennes, de péplums et de westerns spaghettis dans les 60ies et 70ies. Vera a souffert toute sa vie de l’ombre envahissante de ce père adulé. Elle a tenté en vain de marcher sur ses pas, multipliant les ridectomies et les mammoplasties au risque de se défigurer, courant sans succès les castings où son manque de talent et son visage de drag queen l’ont condamnée à d’humiliantes rebuffades. Menant grand train, elle a peu à peu dilapidé l’héritage paternel, ne gardant de son luxe passé qu’un appartement dans le centre de Rome et un vieux chauffeur, Walter, qui lui est indissolublement fidèle. Elle n’a jamais eu de compagnon stable, sinon des gigolos qui tentaient d’abuser de sa richesse, ni d’enfant. Antonia, dite Toni, élève seule cinq adolescents aussi bruyants qu’attachants. Alors que les deux aînés passent leur bac et sont sur le point de quitter le nid, Toni s’interroge sur son avenir.

Antonia, dite Toni, élève seule cinq adolescents aussi bruyants qu’attachants. Alors que les deux aînés passent leur bac et sont sur le point de quitter le nid, Toni s’interroge sur son avenir. Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite.

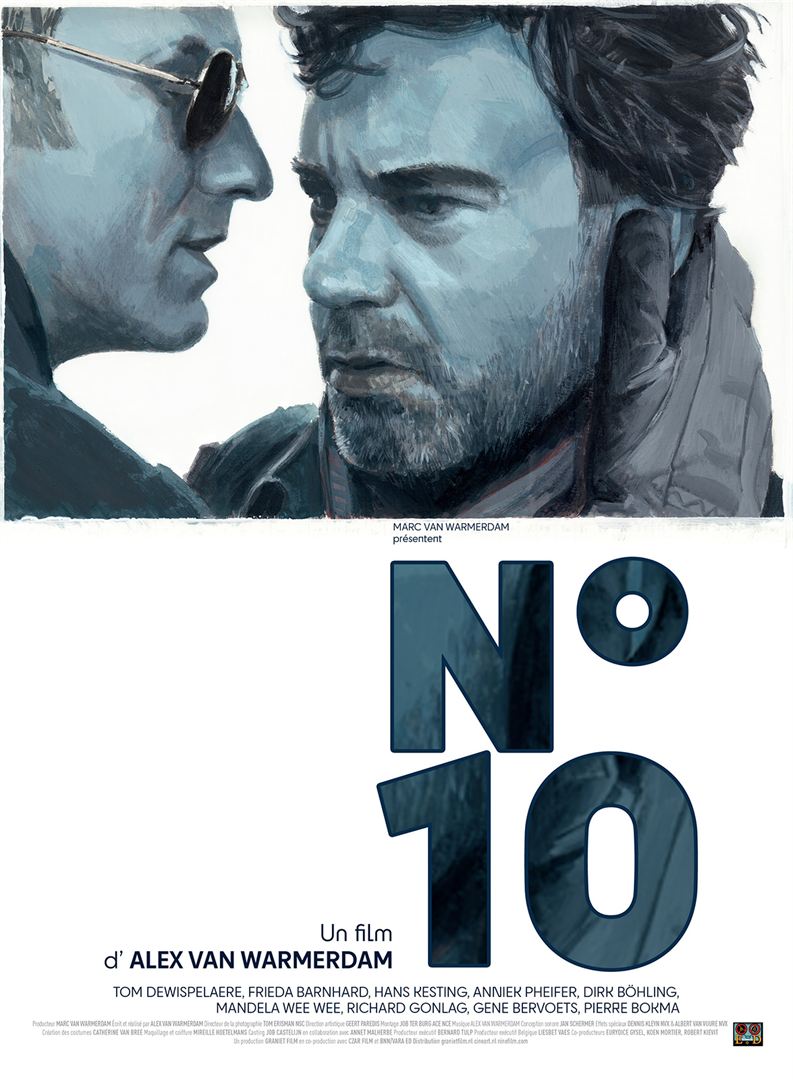

Keiko est sourde et quasiment muette. Mais elle a su dépasser son handicap pour vivre sa passion et devenir boxeuse professionnelle. Elle s’entraîne dans un petit club fatigué de la banlieue de Tokyo au bord de la faillite. Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie.

Günter (Tom Dewispelaere), la quarantaine, vit seul dans un loft moderne sur les quais. Acteur de théâtre, il tient le rôle principal de la prochaine pièce et se rend chaque jour aux répétitions dirigées par Karl, le metteur en scène. Günter est secrètement l’amant d’Isabel, la femme de Karl, qui a fait croire à son mari qu’elle s’occupait de l’appartement de sa fille pour venir dormir chez lui. Mais Karl, alerté par Marius (Pierre Bokma), un autre acteur de la troupe – qui peine à mémoriser son rôle à cause des nuits hachées que lui fait endurer sa femme mourante – découvre la duperie. Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame.

Amies et colocataires, Louise et Sofia viennent d’achever leurs études de sages-femmes et prennent ensemble leur service à la maternité d’un grand hôpital parisien. Immédiatement, elles sont plongées dans l’activité frénétique d’un service en sous-effectif chronique où les médecins, les sages-femmes et les infirmiers ne savent plus où donner de la tête pour accompagner avec le minimum d’attention les accouchements qui se passent bien et éviter à ceux qui se passent mal de tourner au drame.