Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple.

Banel et Adama s’aiment depuis toujours d’un amour absolu. Mais Banel était vouée à épouser le frère aîné d’Adama, Yéro, l’héritier d’une prestigieuse lignée, destiné à devenir le chef du village. C’est seulement après le décès accidentel de Yéro que Banel a pu, en vertu de la loi du lévirat, épouser Adama. Mais le décès de son frère, s’il permet à Adama d’épouser Banel, lui impose aussi de prendre les rênes du village et contrecarre les projets du couple.

Banel & Adama est le premier film d’une jeune réalisatrice franco-sénégalaise formée à la Fémis. Il a été sélectionné en compétition officielle à Cannes. Les mauvaises langues diront qu’il le doit moins à ses qualités propres qu’à son origine géographique : grâce à lui, l’Afrique subsaharienne trouvait sa place sur l’échiquier mondial du cinéma (le Maghreb étant quant à lui très dignement représenté par Les Filles d’Olfa).

Son action se déroule dans le Fouta, une région désertique du nord du Sénégal, à la frontière de la Mauritanie (où ma sœur aînée, par les hasards de la vie, a vu le jour en 1951… mais ceci est une autre histoire). Ramata-Toulaye Sy raconte avoir voulu tourner une grande histoire d’amour entre deux êtres qui refusent les règles contraignantes que le village et la tradition voudraient leur imposer. Ils se vouent une passion oblative, refusent pour le moment de faire des enfants, malgré la pression collective, et aimeraient s’installer à l’écart du village dans une maison désaffectée qu’Adama dispute au sable qui l’a recouverte quand ses corvées lui en laissent le temps.

La pluie se fait attendre, obligeant Banel à travailler aux champs et Adama à veiller sur les bêtes lentement décimées par la sécheresse.

Banel & Adama m’a rappelé Animalia, un film lui aussi tourné par une réalisatrice française revenue filmer dans son pays d’origine, le Maroc. Comme Animalia, Banel & Adama a le dérèglement climatique pour arrière-plan. Comme Animalia, Banel & Adama fait un pas de côté, dans sa dernière partie, vers le cinéma fantastique. Comme lui, il encourt le reproche de vouloir explorer plusieurs registres sans arrêter son choix sur aucun.

Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été.

Cléo, six ans, et Gloria, sa nounou cap-verdienne, sont unies par un lien symbiotique. Mais lorsque la mère de Gloria meurt et qu’elle doit rentrer dans son pays pour y prendre en charge l’éducation de ses deux enfants, sonne l’heure de la séparation. Le chagrin de Cléo est si grand que son père accepte de l’envoyer au Cap-Vert y passer avec sa nounou adorée un dernier été. Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper.

Durant l’été 2021, dix-neuf millions d’hectares – soit environ la superficie d’une trentaine de départements métropolitains français – sont partis en fumée dans le nord-est de la Sibérie. Le documentariste Alexander Abaturov est parti en Iakoutie, à Shologon, un village perdu dans la taïga pour filmer l’attente anxieuse de la population devant l’incendie qui vient et les tentatives maladroites des autorités locales, privées par Moscou de tout soutien, de le stopper. John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments.

John et Mary s’étaient croisés encore adolescents, lors d’une fête de village. John avait à cette occasion confié à Mary un secret : il était persuadé de l’imminence d’un événement qui viendrait bientôt bouleverser sa vie, telle une bête tapie dans la jungle, prête à bondir. Dix ans plus tard, en 1979, désormais adultes, John et Mary se croisent à nouveau dans une boîte parisienne en pleine mode disco. Pendant plus de vingt ans, leurs chemins ne cesseront de s’y croiser encore. Tandis que le monde change autour d’eux (les années Sida déciment les clients avant la Chute du Mur et le 11-septembre), tandis que les tendances musicales évoluent (la techno succède à la new wave qui avait succédé au disco), John et Mary ne changent pas, prisonniers d’une éternelle jeunesse et de l’immobilité de leurs sentiments. Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer.

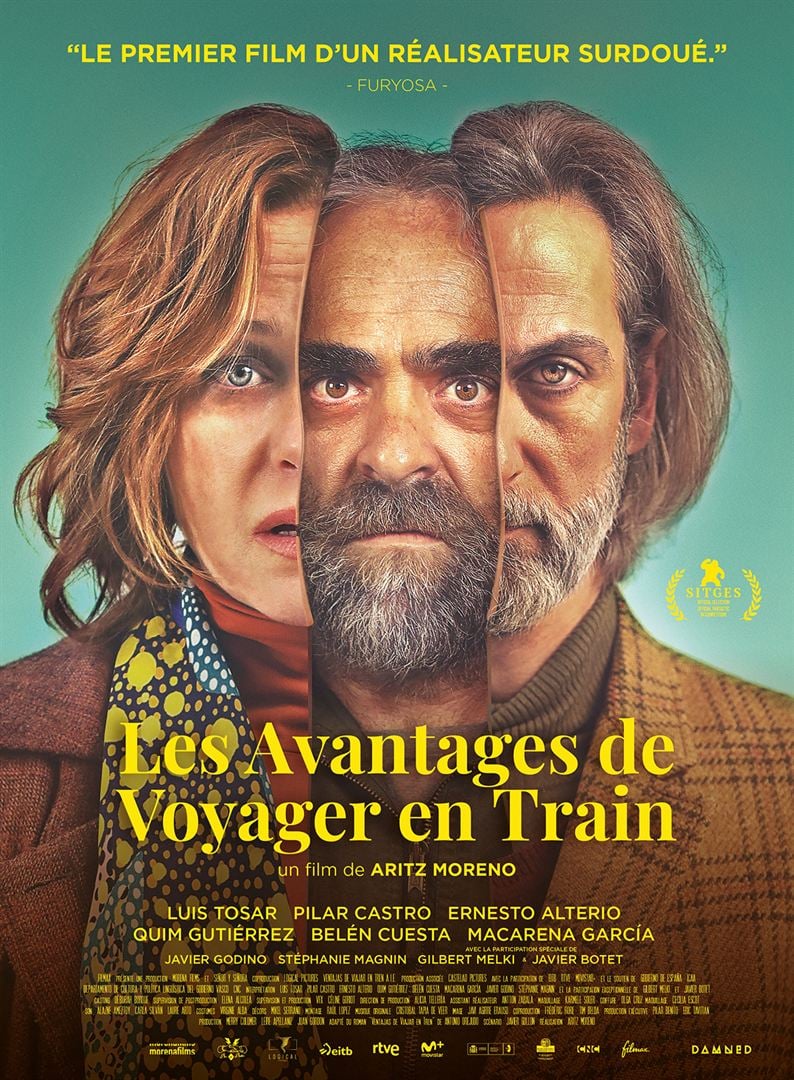

Le lieutenant Hermes Papauran est considéré comme l’un des plus fins limiers de la police philippine. Mais il est devenu au fil du temps le complice des pratiques arbitraires du gouvernement qui, dans le cadre de sa campagne anti-drogue, multiplie les arrestations et les exécutions arbitraires. Ne supportant plus cette schizophrénie, frappé par un psoriasis généralisé qui le défigure, il décide de quitter la police et de se retirer chez sa sœur au bord de la mer. Helga Pato, une éditrice, se voit obligée de placer son mari coprophage dans un asile du nord de l’Espagne. Dans le train qui la ramène à Madrid, elle est assise en face d’un psychiatre, Angel Sanagustin, qui lui raconte l’histoire de l’un de ses patients, Martin Urales de Ubeda.

Helga Pato, une éditrice, se voit obligée de placer son mari coprophage dans un asile du nord de l’Espagne. Dans le train qui la ramène à Madrid, elle est assise en face d’un psychiatre, Angel Sanagustin, qui lui raconte l’histoire de l’un de ses patients, Martin Urales de Ubeda. Quatre personnages se croisent à Istanbul, l’espace d’une journée rendue chaotique par une gigantesque panne d’électricité : une jeune danseuse de hip hop qui court les castings, une mère de famille réduite aux dernières extrémités pour payer la dette que son fils a contractée en prison, un vendeur de sommeil impliqué dans toutes sortes de trafics louches, une activiste féministe.

Quatre personnages se croisent à Istanbul, l’espace d’une journée rendue chaotique par une gigantesque panne d’électricité : une jeune danseuse de hip hop qui court les castings, une mère de famille réduite aux dernières extrémités pour payer la dette que son fils a contractée en prison, un vendeur de sommeil impliqué dans toutes sortes de trafics louches, une activiste féministe. Alexander (Pierfrancesco Favino) a passé son existence entre l’Italie de son père, trop tôt décédé, où son grand-père (Jean Reno) possède une immense fortune qu’il n’est pas près de lui léguer, et l’Angleterre de sa mère, où il a finalement fait sa vie, dans le commerce des livres, auprès de ses amis, Louis et Jack, dont il est inséparable, et où il a fondé un foyer avec sa femme Bianca et sa fille Penelope. La vie lui a fait, à l’aube, des promesses, qu’elle n’aura jamais tenues (Romain Gary, sors de ce corps !)

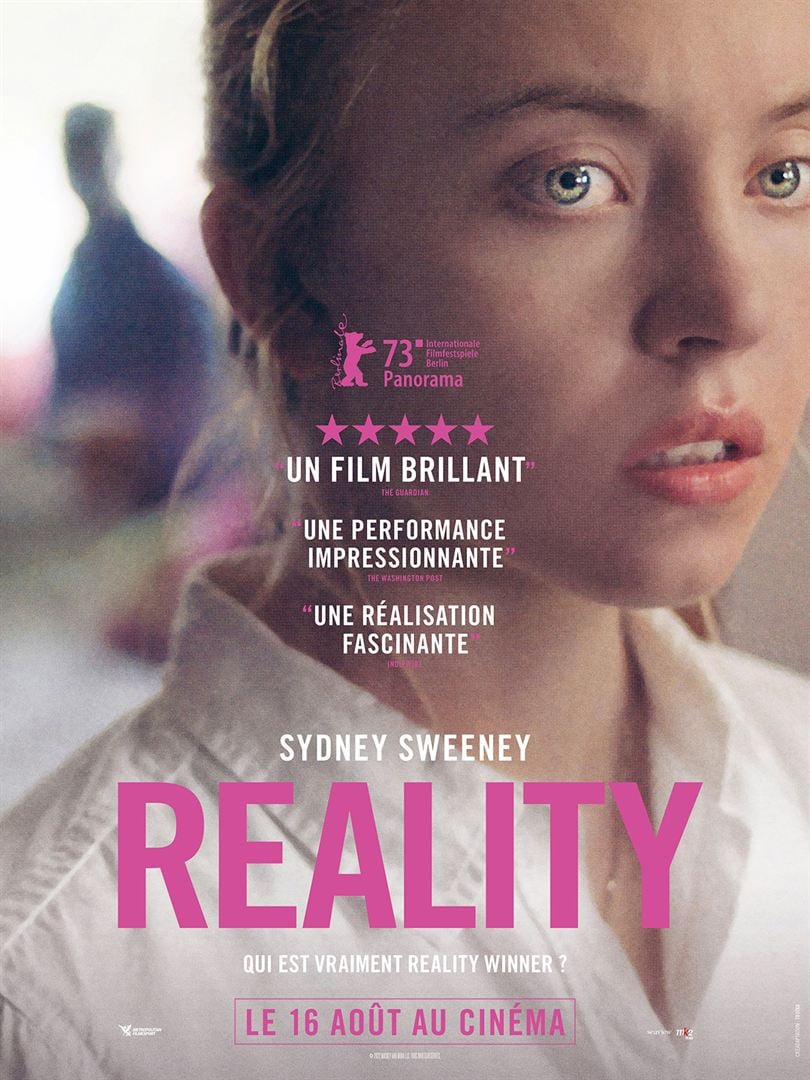

Alexander (Pierfrancesco Favino) a passé son existence entre l’Italie de son père, trop tôt décédé, où son grand-père (Jean Reno) possède une immense fortune qu’il n’est pas près de lui léguer, et l’Angleterre de sa mère, où il a finalement fait sa vie, dans le commerce des livres, auprès de ses amis, Louis et Jack, dont il est inséparable, et où il a fondé un foyer avec sa femme Bianca et sa fille Penelope. La vie lui a fait, à l’aube, des promesses, qu’elle n’aura jamais tenues (Romain Gary, sors de ce corps !) Une jeune femme, la vingtaine, de retour du supermarché, est interpelée devant son domicile par deux agents du FBI, bientôt rejoints par une escouade de collègues qui ratissent au peigne fin le petit pavillon qu’elle loue à Augusta en Géorgie. Que lui reproche-t-on ?

Une jeune femme, la vingtaine, de retour du supermarché, est interpelée devant son domicile par deux agents du FBI, bientôt rejoints par une escouade de collègues qui ratissent au peigne fin le petit pavillon qu’elle loue à Augusta en Géorgie. Que lui reproche-t-on ? En 1947, dans une longère perdue au fond des bois, un riche propriétaire au crépuscule de sa vie reçoit une sorte de détective privé pour lui demander de retrouver sa fille kidnappée par sa mère en Chine.

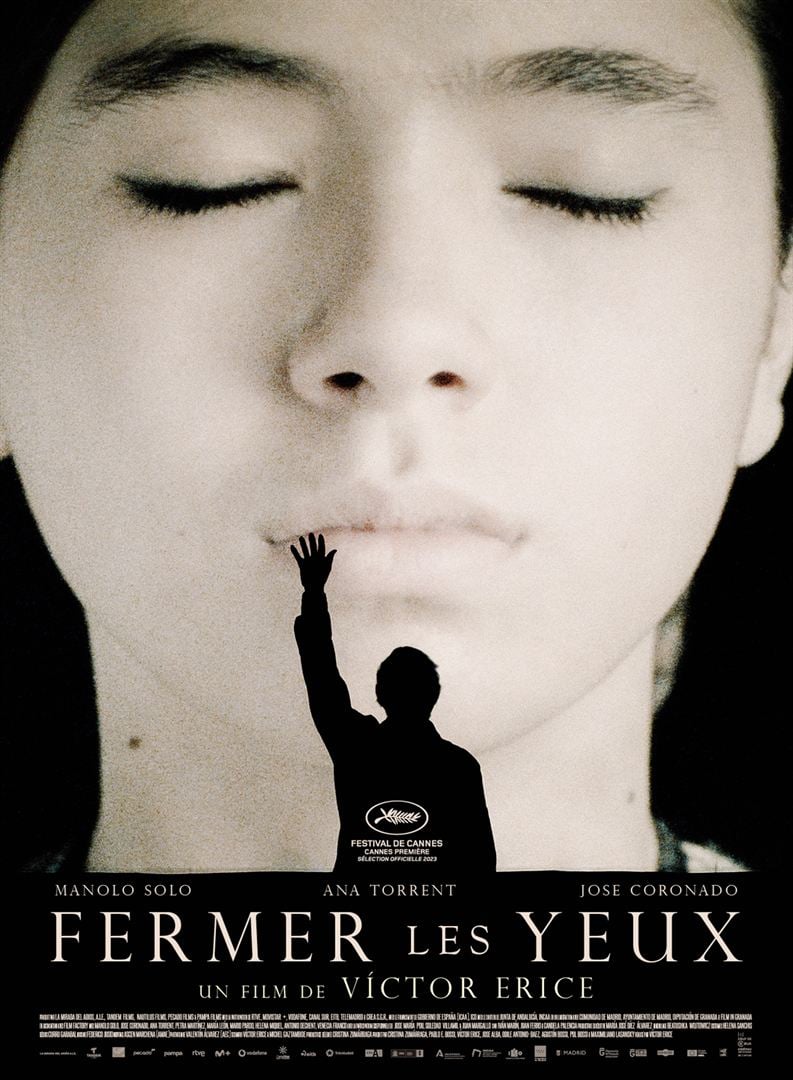

En 1947, dans une longère perdue au fond des bois, un riche propriétaire au crépuscule de sa vie reçoit une sorte de détective privé pour lui demander de retrouver sa fille kidnappée par sa mère en Chine.