Guru a vingt-cinq ans. Tanguy malgré lui, il est coincé dans la maison familiale, entre son père, sa mère et sa tante – dont son père a fait sa seconde épouse au grand dam de la première. Il aimerait pouvoir gagner un peu d’indépendance en s’installant sur la terrasse ; mais une cousine l’a déjà préemptée qui souhaite en faire son cabinet dentaire. La seule solution pour Guru : se marier. Mais avec qui ?

Guru a vingt-cinq ans. Tanguy malgré lui, il est coincé dans la maison familiale, entre son père, sa mère et sa tante – dont son père a fait sa seconde épouse au grand dam de la première. Il aimerait pouvoir gagner un peu d’indépendance en s’installant sur la terrasse ; mais une cousine l’a déjà préemptée qui souhaite en faire son cabinet dentaire. La seule solution pour Guru : se marier. Mais avec qui ?

Agra se déroule dans cette ville indienne surpeuplée située à deux heures de train de New Delhi, célèbre dans le monde entier pour le Taj Mahal. Hélas ou tant mieux, on n’en verra rien, dans ce film qui tourne le dos à la carte postale et qui reste tout entier concentré sur son sujet : la cohabitation forcée en Inde et les dégâts qu’elle cause.

Si le cinéma indien, loin des romances sucrées de Bollywood, est parfois zébré d’éclairs de violence, il reste toujours très chaste. Tel n’est pas le cas d’Agra qui n’a pas volé son interdiction aux moins de douze ans et l’avertissement qui l’accompagne. Les scènes de sexe, très crues, s’y succèdent, qui mettent en scène notre héros, érotomane pathologique, avec ses partenaires réelles ou fantasmées.

La maison où se pressent Guru et sa famille est une métaphore de l’Inde surpeuplée dont la cohabitation des habitants n’est pas toujours pacifique. Le jeune homme est représentatif des personnes de sa génération, tiraillées entre l’obéissance due aux aînés et le désir d’émancipation, le tout sur fond de frustration sexuelle qui s’épanche tant bien que mal grâce aux sites de rencontres et risquent parfois de dégénérer en violences sexuelles.

Le film est bizarrement construit, loin des standards auxquels le spectateur occidental est accoutumé. Il démarre très fort par une scène cauchemardesque qu’on n’est pas prêt d’oublier. Son scénario soulève des questions stimulantes : la maîtresse du père conspire-t-elle avec lui à l’éviction de la famille ? la femme que rencontre Guru accepte-t-elle uniquement de l’épouser par intérêt ? Et puis, bizarrement, il laisse ces questions en jachère, Agra se terminant en épingles à cheveux.

Agra vaut certes le détour par la vision originale qu’il donne de l’Inde, loin des images de carte postale ; mais son scénario est décevant qui nous plante au beau milieu sans répondre aux questions qu’il soulève.

Une botaniste s’est installée seule dans une île déserte pour y observer des plantes rares. Nous sommes au large de la Cornouaille, en avril 1973. Rien ne vient troubler la morne répétition des jours. Mais ce train-train quotidien se dérègle mystérieusement.

Une botaniste s’est installée seule dans une île déserte pour y observer des plantes rares. Nous sommes au large de la Cornouaille, en avril 1973. Rien ne vient troubler la morne répétition des jours. Mais ce train-train quotidien se dérègle mystérieusement. C’est l’été dans le Nordeste brésilien à la fin des années 90. Tamara, qui bientôt partira à Brasilia suivre des études d’architecture, et son frère aîné Vitinho traînent avec une bande d’adolescents de leur âge au bord de la plage. Une autre adolescente gravite en marge du groupe, d’un milieu modeste, qui circule à vélo et vend le poisson pêché par son père. Une cicatrice lui barre le thorax. La rumeur l’a surnommée « sans cœur ».

C’est l’été dans le Nordeste brésilien à la fin des années 90. Tamara, qui bientôt partira à Brasilia suivre des études d’architecture, et son frère aîné Vitinho traînent avec une bande d’adolescents de leur âge au bord de la plage. Une autre adolescente gravite en marge du groupe, d’un milieu modeste, qui circule à vélo et vend le poisson pêché par son père. Une cicatrice lui barre le thorax. La rumeur l’a surnommée « sans cœur ». Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata,

Le réalisateur Karim Aïnouz (Madame Sata,  Makenzy, quinze ans, et Purdey, de deux ans son aînée, sont frère et sœur. Laissés à eux-mêmes par une mère alcoolique, dans une maison qui tombe lentement en ruines, ils n’ont d’autre alternative que de s’assumer. Makenzy s’est acoquiné avec un autre adolescent de son âge, Donovan, et commet avec lui de menus larcins. Purdey a trouvé un job d’été dans une résidence hôtelière et rêve d’indépendance à l’approche de sa majorité.

Makenzy, quinze ans, et Purdey, de deux ans son aînée, sont frère et sœur. Laissés à eux-mêmes par une mère alcoolique, dans une maison qui tombe lentement en ruines, ils n’ont d’autre alternative que de s’assumer. Makenzy s’est acoquiné avec un autre adolescent de son âge, Donovan, et commet avec lui de menus larcins. Purdey a trouvé un job d’été dans une résidence hôtelière et rêve d’indépendance à l’approche de sa majorité. Gunnar a passé toute sa vie dans sa ferme, héritée de son père et de son grand-père. Il y a vécu seul, sans femme, avec la seule compagnie de ses chevaux. Quand l’État l’en exproprie pour la construction d’un barrage, il reçoit un gros pécule dont il ne sait que faire. Contraint de se réinstaller en ville, il s’habitue mal à son nouvel environnement. C’est là qu’il fait la connaissance du fils de ses voisins, Ari, un rouquin haut comme trois pommes.

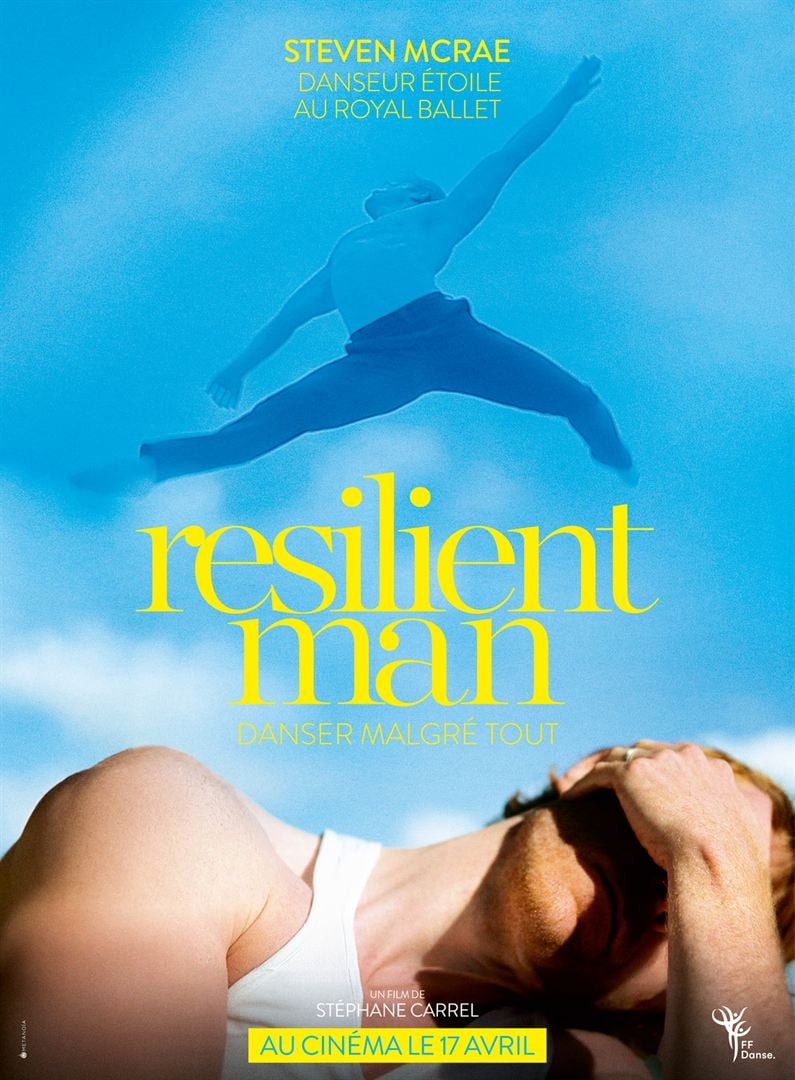

Gunnar a passé toute sa vie dans sa ferme, héritée de son père et de son grand-père. Il y a vécu seul, sans femme, avec la seule compagnie de ses chevaux. Quand l’État l’en exproprie pour la construction d’un barrage, il reçoit un gros pécule dont il ne sait que faire. Contraint de se réinstaller en ville, il s’habitue mal à son nouvel environnement. C’est là qu’il fait la connaissance du fils de ses voisins, Ari, un rouquin haut comme trois pommes. L’Australien Steven MacRae est danseur étoile au Royal Ballet de Londres depuis 2009. En octobre 2019, il se brise le talon d’Achille en plein spectacle. Sa carrière est compromise. Mais au terme d’une longue convalescence, Steven MacRae prépare son retour sur scène dans Roméo et Juliette. Le français Stéphane Carrel, qui a déjà consacré plusieurs documentaires à la danse, l’a suivi pas à pas.

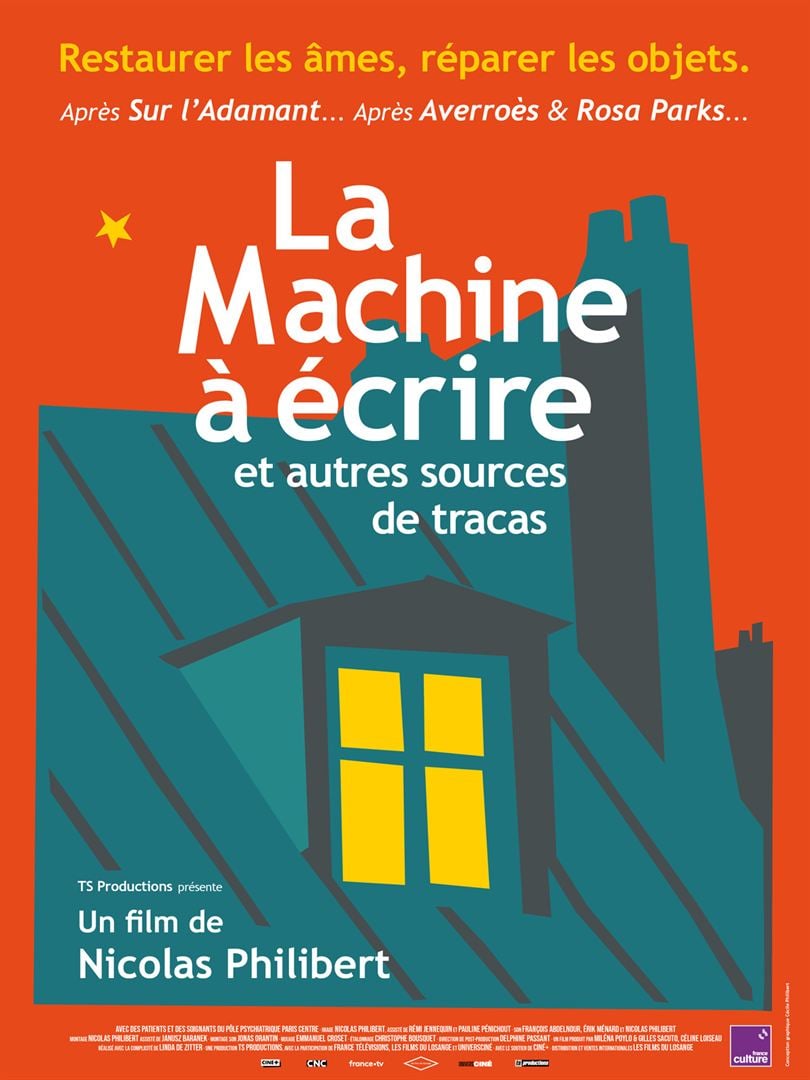

L’Australien Steven MacRae est danseur étoile au Royal Ballet de Londres depuis 2009. En octobre 2019, il se brise le talon d’Achille en plein spectacle. Sa carrière est compromise. Mais au terme d’une longue convalescence, Steven MacRae prépare son retour sur scène dans Roméo et Juliette. Le français Stéphane Carrel, qui a déjà consacré plusieurs documentaires à la danse, l’a suivi pas à pas. La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec

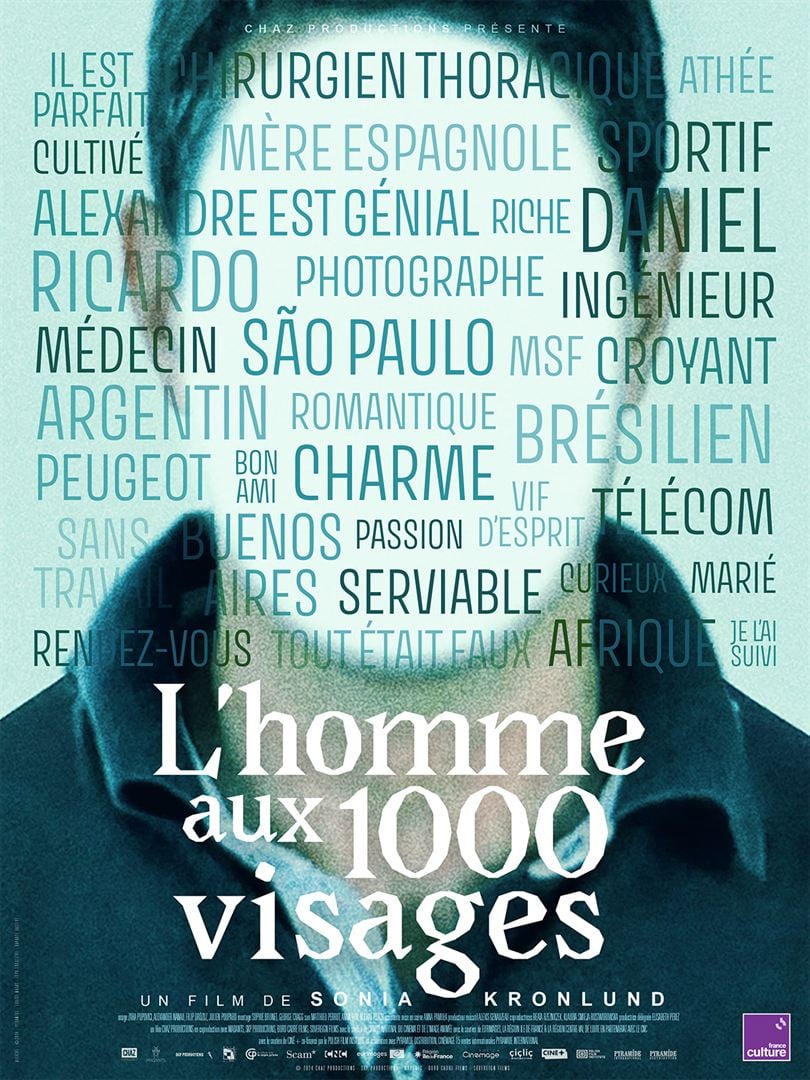

La Machine à écrire…. est le troisième volet du triptyque, que Nicolas Philibert, peut-être le plus grand documentariste français contemporain (ex aequo avec Raymond Depardon), consacre à la psychiatrie. Il a commencé l’an dernier avec  Chirurgien, ingénieur ou photographe, argentin, brésilien, ou portugais, Ricardo, Alexandre ou Daniel a mille visages. Ce séduisant mythomane mène plusieurs vies avec plusieurs femmes simultanément.

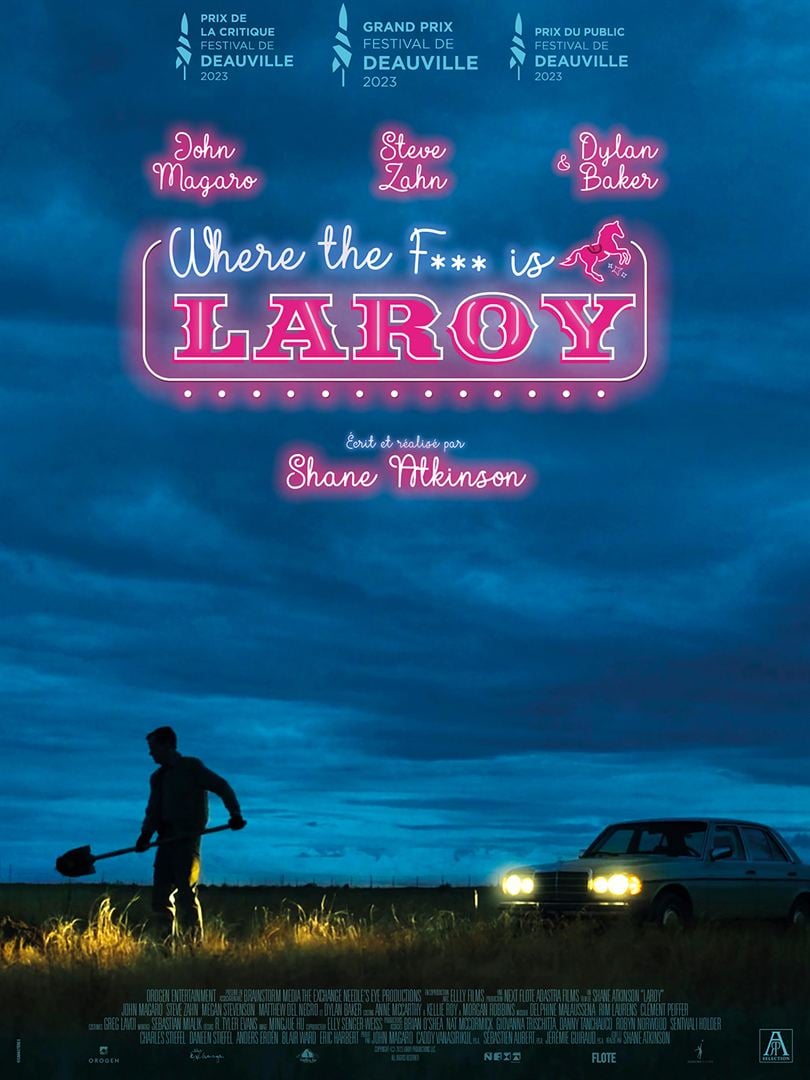

Chirurgien, ingénieur ou photographe, argentin, brésilien, ou portugais, Ricardo, Alexandre ou Daniel a mille visages. Ce séduisant mythomane mène plusieurs vies avec plusieurs femmes simultanément. LaRoy est une petite bourgade (imaginaire) du Texas. Ray, loser pathétique qui gère un magasin de bricolage avec son grand frère, un bellâtre coureur de jupons, découvre que sa femme, une ancienne miss, le trompe. De désespoir, il s’apprête à se suicider quand une succession de quiproquos le met sur la route d’un tueur à gages venu remplir un contrat et empocher un magot.

LaRoy est une petite bourgade (imaginaire) du Texas. Ray, loser pathétique qui gère un magasin de bricolage avec son grand frère, un bellâtre coureur de jupons, découvre que sa femme, une ancienne miss, le trompe. De désespoir, il s’apprête à se suicider quand une succession de quiproquos le met sur la route d’un tueur à gages venu remplir un contrat et empocher un magot.