Dans une grande maison de Long Island, trois (ou quatre ?) générations d’une famille italo-américaine se réunissent pour le réveillon de Noël.

Dans une grande maison de Long Island, trois (ou quatre ?) générations d’une famille italo-américaine se réunissent pour le réveillon de Noël.

J’avais déjà été passablement déconcerté, pour dire le moins, par le précédent film de Tyler Taormina, Ham on Rye. Je ne serais pas allé voir celui-ci si je n’en avais lu d’excellentes critiques. Elles saluaient la capacité du réalisateur à recréer l’atmosphère unique de ces joyeuses réunions, de ces tablées bruyantes que nous avons tous connues si nous avons eu la chance d’appartenir à une grande famille, de leurs éclats de rires, de leurs apartés, de leurs temps morts aussi et de leurs silences embarrassés. Les critiques évoquaient un récit nostalgique, élégiaque, émaillé d’accents joyciens ou proustiens.

On imagine volontiers que le réalisateur, né en 1990, a puisé dans ses souvenirs personnels. D’ailleurs, l’action se situe quelque part au début des années 2000, avec des téléphones portables à touches. Dans ce genre de films, la musique joue souvent un rôle essentiel ; elle est étonnamment absente ici.

Noël à Miller’s Point est un film choral minimaliste. On y voit défiler une galerie de personnages. Aucun n’est principal, aucun n’est secondaire. La « star » Michael Serra, co-producteur du film, a la modestie de tenir le rôle quasi muet d’un flic en patrouille. Le problème de cette construction est qu’on ne s’attache à rien : sitôt qu’un nouveau personnage est introduit, sitôt on s’en détache pour passer à un autre.

Pendant tout le film, j’ai attendu un drame qui ne venait pas : la dispute homérique qui mettrait les oncles aux mains ? la crise cardiaque qui terrasserait l’aïeule ? l’accident de voiture qui faucherait la vie des adolescents ? Mais rien ne vient dans Noël à Miller’s Point qui se tient à son strict cahier des charges. Je reprochais déjà ce manque d’ambition à Ham on Rye ; mais je reconnais volontiers que, paradoxalement, c’est ce minimalisme, ce don pour recoller de petits riens qui fait le prix du cinéma de Tyler Taormina.

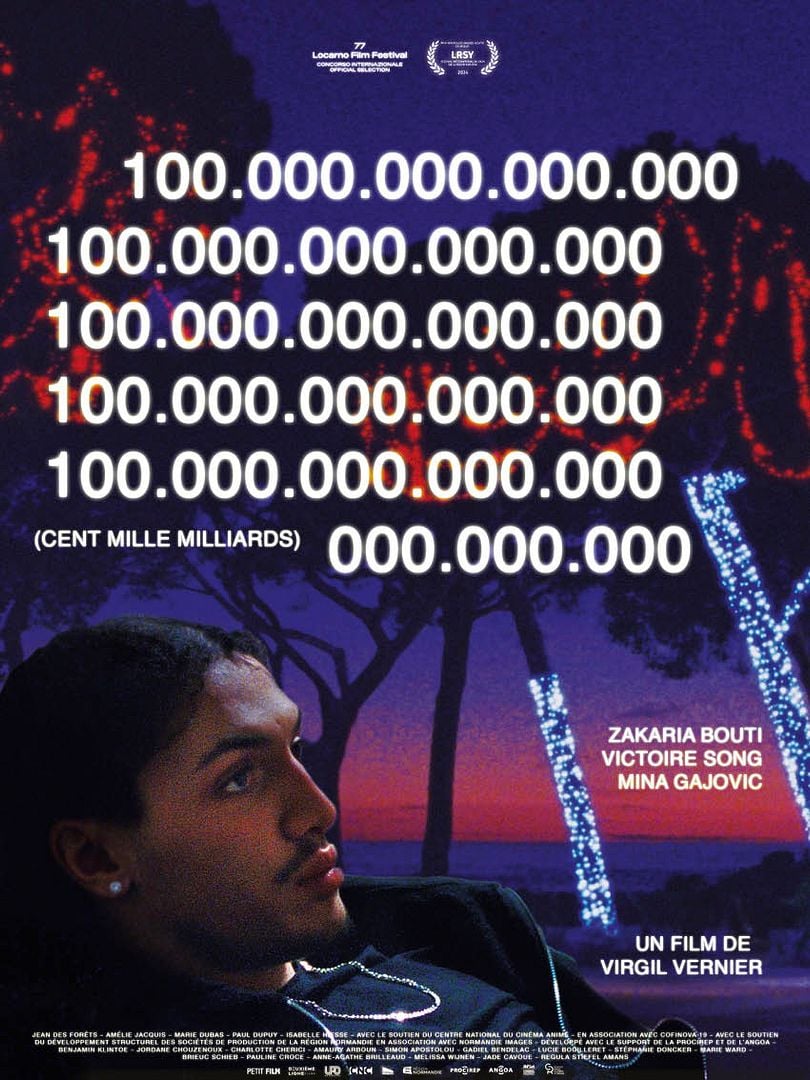

Afine est escort à Monaco. Il partage une villa sur les hauts de Nice avec trois amies, escorts comme lui, qui partent à Dubaï passer les fêtes de Noël. Resté seul, Afine traîne son ennui dans les rues silencieuses de la principauté, éclairées par les illuminations de Noël. Une de ses clientes, une plantureuse sexagénaire, l’emmène faire des courses, manger une glace, se baigner dans sa piscine. Afine croise une amie serbe qui s’est vu confier par des parents milliardaires la garde de Julia, une enfant de douze ans à peine.

Afine est escort à Monaco. Il partage une villa sur les hauts de Nice avec trois amies, escorts comme lui, qui partent à Dubaï passer les fêtes de Noël. Resté seul, Afine traîne son ennui dans les rues silencieuses de la principauté, éclairées par les illuminations de Noël. Une de ses clientes, une plantureuse sexagénaire, l’emmène faire des courses, manger une glace, se baigner dans sa piscine. Afine croise une amie serbe qui s’est vu confier par des parents milliardaires la garde de Julia, une enfant de douze ans à peine. Maurice et Katia Krafft étaient deux volcanologues français qui, défiant la mort et finalement y succombant en juin 1991 sur les pentes du mont Unzen au Japon, ont filmé et photographié au péril de leur vie les plus spectaculaires éruptions volcaniques sur la planète pendant vingt ans.

Maurice et Katia Krafft étaient deux volcanologues français qui, défiant la mort et finalement y succombant en juin 1991 sur les pentes du mont Unzen au Japon, ont filmé et photographié au péril de leur vie les plus spectaculaires éruptions volcaniques sur la planète pendant vingt ans. Elias, un écrivain en manque d’inspiration (William Lebghil) ,rencontre la nuit du Nouvel An 1977 Léonore, une star de cinéma (Clara Luciani), et passe avec elle une folle nuit d’amour. Mais les deux amants se séparent sans s’échanger leurs adresses et la femme de ménage d’Elias (Laura Felpin), qui en est secrètement eprise, ne lui transmet pas le mot que Leonore avait écrit à son attention. Elias est recruté le lendemain par un producteur de cinéma (José Garcia) pour écrire le scénario du prochain film de Léonore. Un réalisateur célèbre (Grégoire Ludig) est derrière la caméra. Il est amoureux du principal acteur masculin (Vincent Dedienne), lui aussi homosexuel mais condamné par les gazettes à accréditer la rumeur d’une idylle avec Léonore.

Elias, un écrivain en manque d’inspiration (William Lebghil) ,rencontre la nuit du Nouvel An 1977 Léonore, une star de cinéma (Clara Luciani), et passe avec elle une folle nuit d’amour. Mais les deux amants se séparent sans s’échanger leurs adresses et la femme de ménage d’Elias (Laura Felpin), qui en est secrètement eprise, ne lui transmet pas le mot que Leonore avait écrit à son attention. Elias est recruté le lendemain par un producteur de cinéma (José Garcia) pour écrire le scénario du prochain film de Léonore. Un réalisateur célèbre (Grégoire Ludig) est derrière la caméra. Il est amoureux du principal acteur masculin (Vincent Dedienne), lui aussi homosexuel mais condamné par les gazettes à accréditer la rumeur d’une idylle avec Léonore. Sami et Micka sont voisins, collègues de travail et les meilleurs amis du monde. Pour épicer leur quotidien monotone, ils décident, au nom de l’amitié qui les lie d’échanger leurs épouses. Pour que l’usurpation réussisse, ils doivent accentuer leurs ressemblances et copier les pratiques sexuelles de l’autre époux. Mais, Agathe et Mélissa ont vent du mauvais tour que leurs époux veulent leur jouer. Elles décident de leur en jouer un autre.

Sami et Micka sont voisins, collègues de travail et les meilleurs amis du monde. Pour épicer leur quotidien monotone, ils décident, au nom de l’amitié qui les lie d’échanger leurs épouses. Pour que l’usurpation réussisse, ils doivent accentuer leurs ressemblances et copier les pratiques sexuelles de l’autre époux. Mais, Agathe et Mélissa ont vent du mauvais tour que leurs époux veulent leur jouer. Elles décident de leur en jouer un autre. Touda (Nisrin Erradi) élève seule un enfant sourd-muet. Elle est chanteuse de profession et se produit dans des cabarets ou pour des concerts privés. Elle a un rêve : se consacrer à l’aïta, ce chant qui plonge ses racines dans l’histoire profonde du Maroc et qui promeut les valeurs de liberté et d’émancipation, et devenir une cheikha. Mais les hommes qui l’emploient et qui l’écoutent, loin de la reconnaître pour ses qualités artistiques, la ramènent constamment à son sexe.

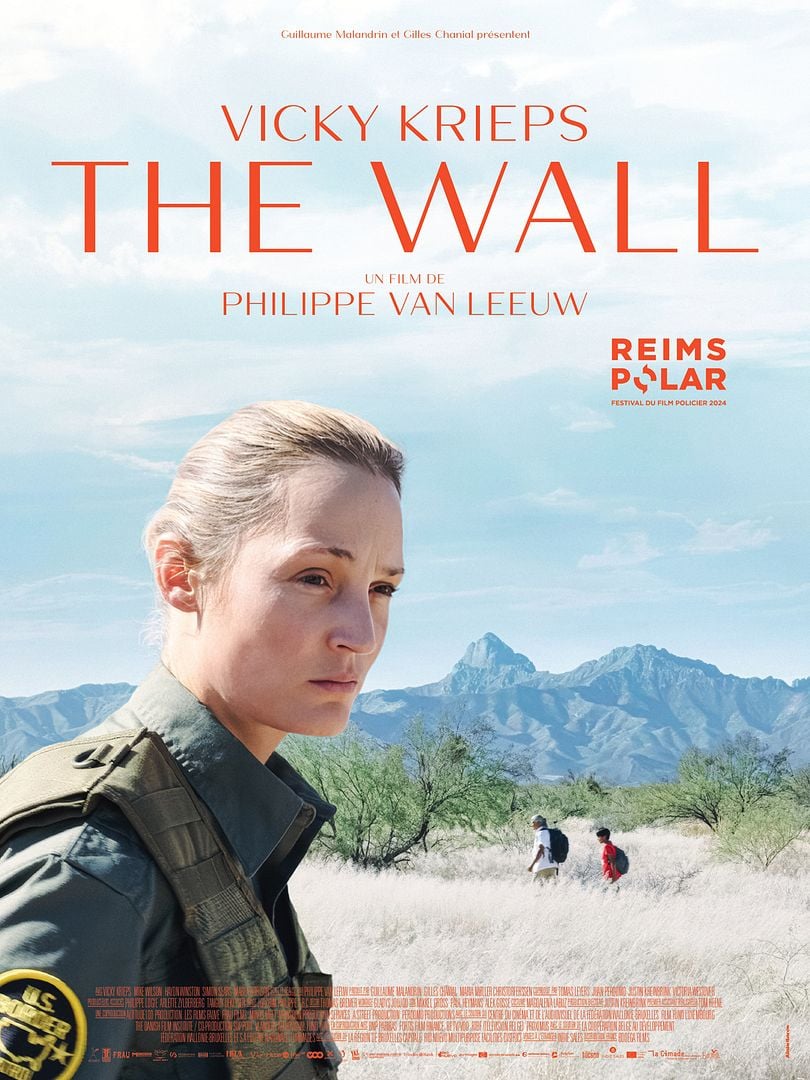

Touda (Nisrin Erradi) élève seule un enfant sourd-muet. Elle est chanteuse de profession et se produit dans des cabarets ou pour des concerts privés. Elle a un rêve : se consacrer à l’aïta, ce chant qui plonge ses racines dans l’histoire profonde du Maroc et qui promeut les valeurs de liberté et d’émancipation, et devenir une cheikha. Mais les hommes qui l’emploient et qui l’écoutent, loin de la reconnaître pour ses qualités artistiques, la ramènent constamment à son sexe. Jessica Comley (Vicky Krieps) est garde-frontière en Arizona. Cette jeune femme solitaire et silencieuse, fille de parents divorcés, très proche de sa belle-soeur qui se meurt d’un cancer, est tout entière investie dans sa tâche : pour elle, rien ne compte si ce n’est traquer les immigrants latino-américains qui essaient de franchir le mur qui sépare le Mexique des Etats-Unis.

Jessica Comley (Vicky Krieps) est garde-frontière en Arizona. Cette jeune femme solitaire et silencieuse, fille de parents divorcés, très proche de sa belle-soeur qui se meurt d’un cancer, est tout entière investie dans sa tâche : pour elle, rien ne compte si ce n’est traquer les immigrants latino-américains qui essaient de franchir le mur qui sépare le Mexique des Etats-Unis. La canicule réunit trois femmes dans un appartement marseillais : Elise (Noémie Merlant), une actrice qui tente de mettre un terme à la relation toxique qu’elle entretient avec un avocat, Nicole (Sanda Codreanu), une écrivaine en herbe qui peine à écrire son premier roman et Ruby (Souheila Yacoub), une cam girl délurée.

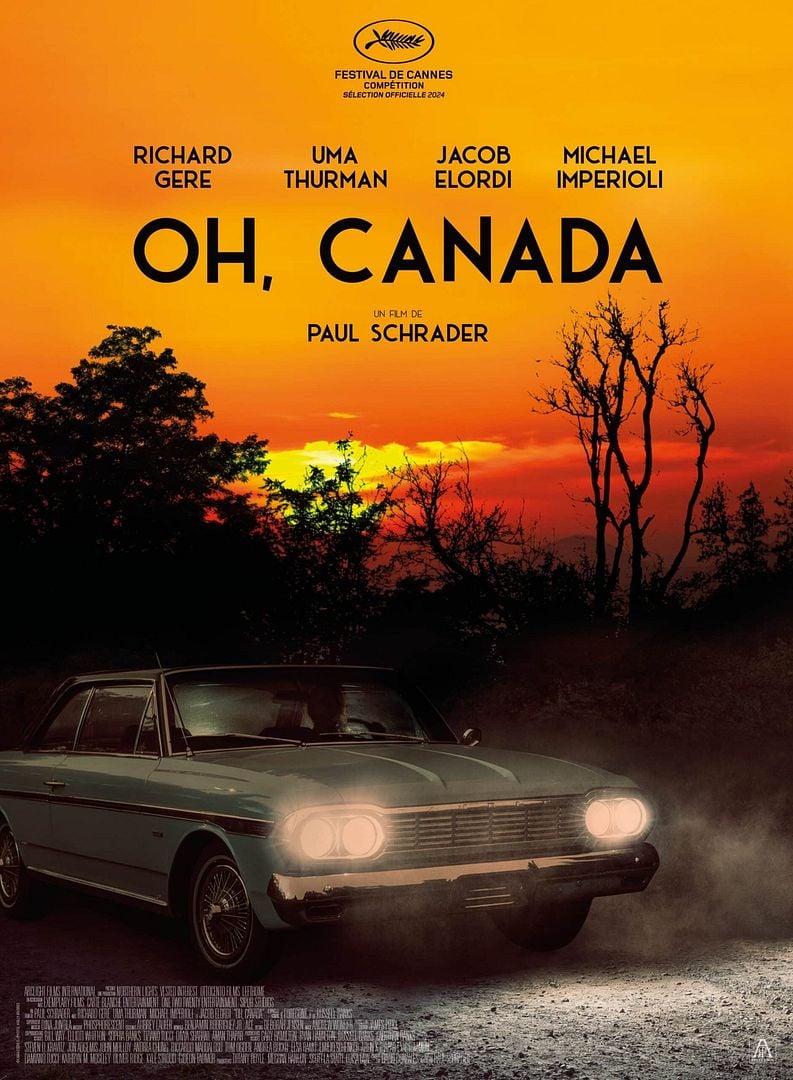

La canicule réunit trois femmes dans un appartement marseillais : Elise (Noémie Merlant), une actrice qui tente de mettre un terme à la relation toxique qu’elle entretient avec un avocat, Nicole (Sanda Codreanu), une écrivaine en herbe qui peine à écrire son premier roman et Ruby (Souheila Yacoub), une cam girl délurée. Alors qu’il se meurt d’un cancer en phase terminale, Leonard Fife (Richard Gere) accepte de raconter sa vie, face caméra, à deux de ses anciens étudiants. Avant de devenir un documentariste célèbre, Fife a grandi aux Etats-Unis. Il s’y est marié deux fois, y a eu plusieurs enfants, mais a abandonné les siens pour fuir au Canada, soi-disant pour échapper à la conscription en 1968 mais en fait pour fuir lâchement un quotidien qu’il ne supportait plus. Amy (Uma Thurman), qui fut son étudiante trente ans plus tôt, avant de devenir sa femme et sa productrice, assiste à l’enregistrement et découvre des pans de la vie de Leonard qu’elle ne connaissait pas.

Alors qu’il se meurt d’un cancer en phase terminale, Leonard Fife (Richard Gere) accepte de raconter sa vie, face caméra, à deux de ses anciens étudiants. Avant de devenir un documentariste célèbre, Fife a grandi aux Etats-Unis. Il s’y est marié deux fois, y a eu plusieurs enfants, mais a abandonné les siens pour fuir au Canada, soi-disant pour échapper à la conscription en 1968 mais en fait pour fuir lâchement un quotidien qu’il ne supportait plus. Amy (Uma Thurman), qui fut son étudiante trente ans plus tôt, avant de devenir sa femme et sa productrice, assiste à l’enregistrement et découvre des pans de la vie de Leonard qu’elle ne connaissait pas. Sarah Bernhardt (1844-1923) est considérée comme l’une des plus grandes tragédiennes de son temps. Elle fut, avant l’invention du cinéma, la première star mondiale.

Sarah Bernhardt (1844-1923) est considérée comme l’une des plus grandes tragédiennes de son temps. Elle fut, avant l’invention du cinéma, la première star mondiale.