Mehran Tamadon a été, comme beaucoup d’Iraniens de sa génération, contraint à l’exil. En 1984, encore adolescent, il s’installe en France avec sa famille, fait des études d’architecture et devient finalement documentariste. Il retourne souvent en Iran et essaie d’y rencontrer ses « pires ennemis » pour nouer avec eux un impossible dialogue. Il en tire deux documentaires, en 2009 et en 2014, Bassidji et Iranien, remarquables d’intelligence. Son désir inentamé de dialoguer avec l’autre, sinon pour le rallier à sa cause, à tout le moins pour interroger la part inaliénable de conscience qu’il possède, a fait naître le soupçon dans la diaspora iranienne indéfectiblement hostile au régime de Téhéran de complaisance sinon de complicité.

Mehran Tamadon a été, comme beaucoup d’Iraniens de sa génération, contraint à l’exil. En 1984, encore adolescent, il s’installe en France avec sa famille, fait des études d’architecture et devient finalement documentariste. Il retourne souvent en Iran et essaie d’y rencontrer ses « pires ennemis » pour nouer avec eux un impossible dialogue. Il en tire deux documentaires, en 2009 et en 2014, Bassidji et Iranien, remarquables d’intelligence. Son désir inentamé de dialoguer avec l’autre, sinon pour le rallier à sa cause, à tout le moins pour interroger la part inaliénable de conscience qu’il possède, a fait naître le soupçon dans la diaspora iranienne indéfectiblement hostile au régime de Téhéran de complaisance sinon de complicité.

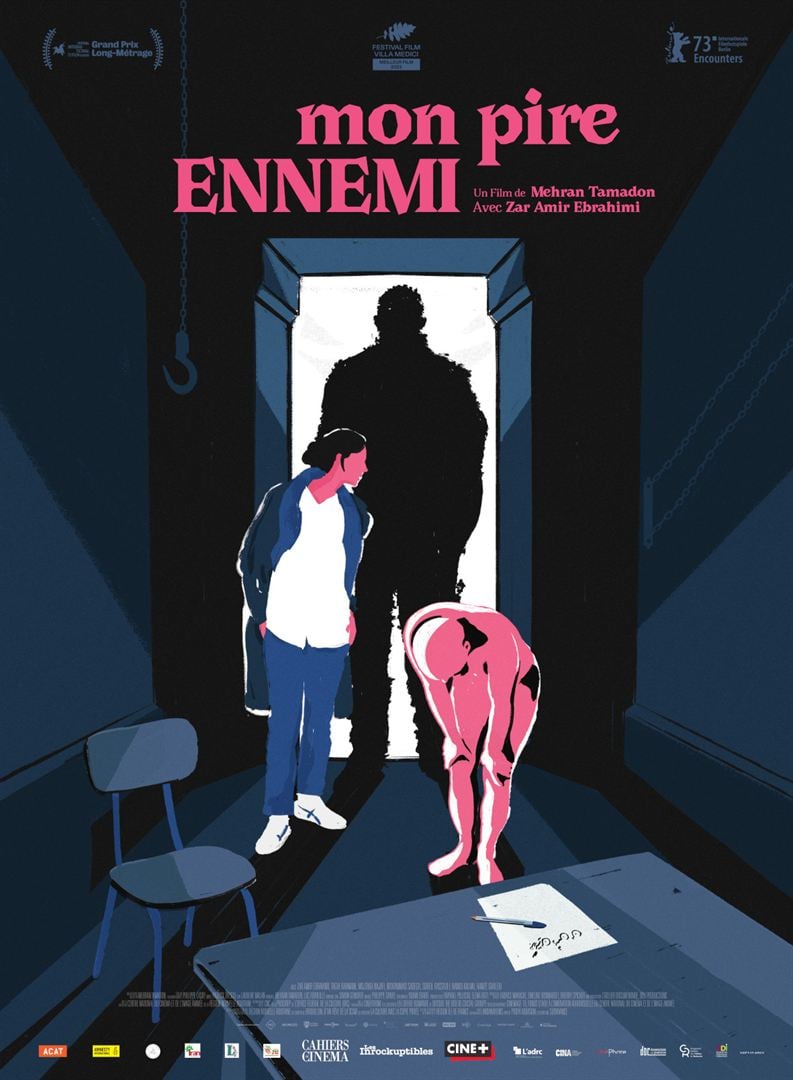

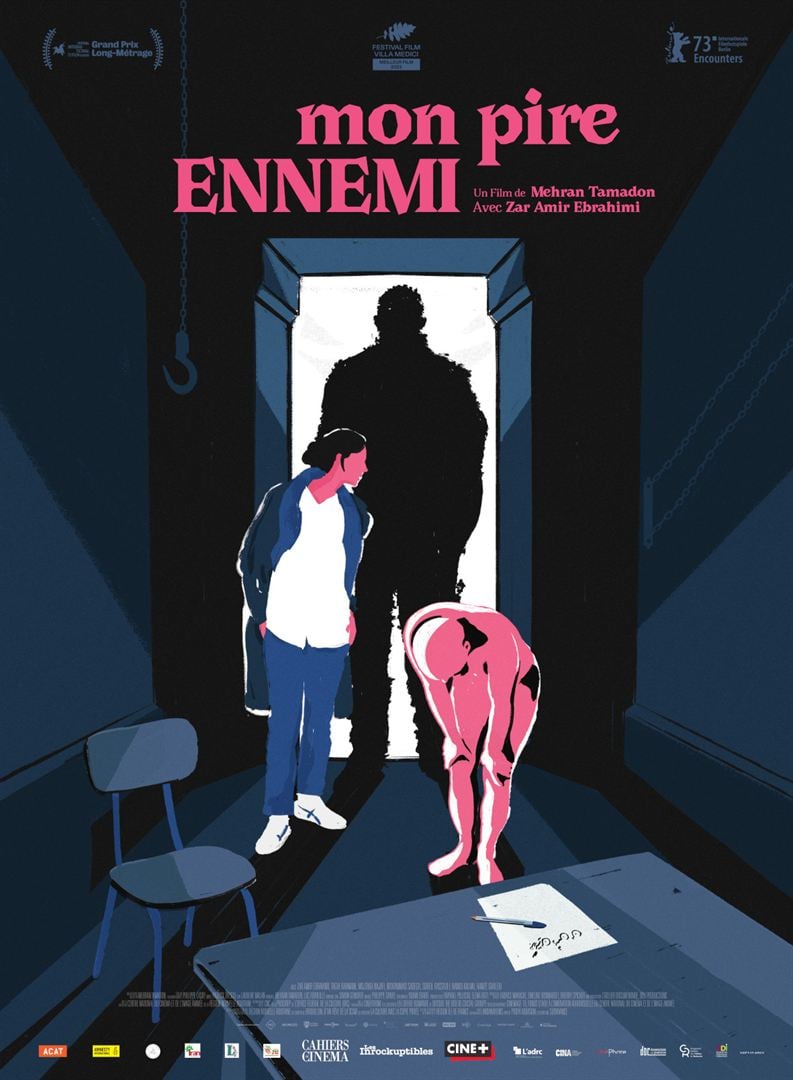

Il vient de réaliser coup sur coup deux documentaires. J’ai eu la chance de voir le premier, sorti le 8 mai, en avant-première rue Mouffetard en présence de son réalisateur. Le second est sorti la semaine suivante. Les tortures infligées dans les geôles iraniennes sont leur thème commun. Là où Dieu n’est pas interroge trois victimes. Mon pire ennemi est beaucoup plus déconcertant : Merhan Tamadon a demandé à des compatriotes iraniens, qui sont passés dans les prisons iraniennes, de jouer le rôle du tortionnaire et de le soumettre à un interrogatoire musclé.

Dans le premier tiers de Mon pire ennemi, Merhan Tamadon filme les entretiens qu’il a avec des candidats potentiels qui déclinent le rôle ou qu’il ne retient pas. Puis commence, pendant près d’une heure, un simulacre d’interrogatoire qui se déroule dans les locaux désaffectés d’un immeuble de banlieue, avec une ancienne présentatrice de télévision iranienne dont on apprendra qu’elle a dû émigrer en France après avoir été discréditée par la circulation d’une sextape. Pour avoir elle-même été interrogée, elle pose à son prisonnier les mêmes questions humiliantes, sur son parcours, sa famille, sa vie sexuelle, ses complicités réelles ou fantasmées avec des services de renseignement occidentaux. Mehran Tamadon doit se dévêtir et, dans le froid glacial d’un hiver francilien, est même traîné à l’extérieur, vêtu d’un simple caleçon blanc, dans un cimetière.

L’expérience est désagréable pour le spectateur condamné à assister à ce face-à-face. Elle est en même temps très stimulante pour les questions qu’elle pose non seulement sur la torture et le rôle respectif joué – si on ose dire – par le bourreau et sa victime, mais aussi sur le cinéma et l’emprise exercée par le réalisateur sur ses acteurs, quel que soit son désir de lâcher prise et de laisser le film se faire. Sur la relation bourreau-victime, et sur la question lancinante qui traverse toute l’œuvre de Merhan Tamadon de l’existence d’une conscience chez le bourreau avec laquelle l’espoir de pouvoir communiquer ne doit jamais être abandonné, on pense bien sûr à Hannah Arendt et à la banalité du mal, au Diable n’existe pas de Mohammad Rasoulof, mentionné pendant le débat, mais aussi aux enquêtes menées par Jean Hatzfeld dans les marais rwandais sur les traces des victimes et des auteurs du génocide de 1994.

Le problème est que ce dispositif, aussi stimulant soit-il, ne fonctionne pas.

Ses conditions d’organisation le privent de toute efficacité. Eût-ce été une fiction, on aurait pu imaginer que Merhan Tamadon soit en effet emprisonné et torturé par une interrogatrice sadique – comme l’héroïne de La Jeune Fille et la Mort ou les cobayes de l’expérience Milgram. Mais on est dans un documentaire dont nous ont été expliquées les conditions de réalisation. On sait que le prisonnier ne craint rien – sinon un bon rhume – qu’on ne lui brisera pas les genoux ni qu’on ne l’exécutera d’une balle dans la tête. Un seul mot de lui – comme dans les jeux SM avec leur safeword – et tout s’arrêtera. Aussi, comme dans les jeux SM, on pouffe plus qu’on n’est pris d’effroi face aux menaces proférées par la geôlière. On trouve le jeu grotesque, ridicule, et dans tous les cas insensé.

Là où Dieu n’est pas est à la fois plus conventionnel, tout aussi perturbant, mais plus convaincant. Merhan Tamadon y interroge trois anciens prisonniers iraniens exilés en France. On voit le réalisateur à l’écran ; mais, dans ce film ci, il ne participe pas à l’action. Il se borne – et c’est déjà beaucoup – à demander à ses interlocuteurs de revivre les scènes traumatisantes qu’ils ont vécues : la flagellation sur un lit, les mains et les pieds menottés, l’enregistrement de faux aveux pour la télévision, la déambulation obsessionnelle dans une cellule minuscule. L’une des trois anciens détenus avait accepté de collaborer avec ses tortionnaires et était même devenue surveillante.

Ce qui est raconté et la façon dont c’est raconté, par les témoins directs, est particulièrement traumatisant. On imagine les tortures endurées et on les imagine d’autant mieux qu’elles nous sont racontées, non sans émotion, par ceux qui les ont subies. Souvent, débordés par leurs souvenirs et l’émotion, ils doivent interrompre leur témoignage. Le réalisateur qui, dans Mon pire ennemi, s’était livré à un jeu de rôle douteux, reste ici à la bonne distance : il aide ses interlocuteurs à raconter leur histoire tout en respectant leurs silences.

La bande-annonce de « Mon pire ennemi »

La bande-annonce de « Là où Dieu n’est pas »

Après l’effondrement de la civilisation, la jeune Furiosa a grandi auprès des siens dans une oasis verte au milieu du désert. Elle en est brutalement arrachée par des motards à la solde de Dementus, un seigneur de guerre sanguinaire (Chris Hemsworth) qui capture et torture la mère de l’enfant. Dementus est en conflit avec un autre seigneur de guerre, Immortan Joe (Lachy Hulme), qui, aux termes d’un accord passé entre eux, prend possession de l’enfant. La jeune Furiosa, obsédée à l’idée de se venger de l’assassin de sa mère grandira dans la Citadelle, la place forte d’Immortan Joe. Devenue adulte, Furiosa (Anya Taylor-Joy) trouvera dans le Prétorien Jack (Tom Burke), l’intrépide conducteur des convois qui approvisionnent la citadelle, un allié pour mener à bien son projet.

Après l’effondrement de la civilisation, la jeune Furiosa a grandi auprès des siens dans une oasis verte au milieu du désert. Elle en est brutalement arrachée par des motards à la solde de Dementus, un seigneur de guerre sanguinaire (Chris Hemsworth) qui capture et torture la mère de l’enfant. Dementus est en conflit avec un autre seigneur de guerre, Immortan Joe (Lachy Hulme), qui, aux termes d’un accord passé entre eux, prend possession de l’enfant. La jeune Furiosa, obsédée à l’idée de se venger de l’assassin de sa mère grandira dans la Citadelle, la place forte d’Immortan Joe. Devenue adulte, Furiosa (Anya Taylor-Joy) trouvera dans le Prétorien Jack (Tom Burke), l’intrépide conducteur des convois qui approvisionnent la citadelle, un allié pour mener à bien son projet.

Djibril et Camilla s’aiment d’un amour pur. Ils ont quatorze ans à peine quand Camilla tombe enceinte. Mais ils appartiennent à deux quartiers marseillais irréconciliables : Djibril est un Comorien des Sauterelles, Camilla une gitane des Grillons.

Djibril et Camilla s’aiment d’un amour pur. Ils ont quatorze ans à peine quand Camilla tombe enceinte. Mais ils appartiennent à deux quartiers marseillais irréconciliables : Djibril est un Comorien des Sauterelles, Camilla une gitane des Grillons. Chiara Mastroianni a beau avoir dépassé la cinquantaine et s’être fait un prénom, elle est encore et toujours renvoyée à son encombrante généalogie. Un beau jour, elle décide de franchir le pas et de se travestir : elle sera Marcello. Son entourage réagit différemment. Catherine Deneuve, sa mère, et Benjamin Biolay, son compagnon (le couple s’est en fait séparé en 2009), s’amusent de cette lubie ; au contraire Melvil Poupaud, son ancien petit ami, et Nicole Garcia qui s’apprête à la diriger dans son nouveau film, ne la comprennent pas et s’en irritent ; quant à Fabrice Luchini, qui sera son prochain partenaire au cinéma, il se fait une fête de devenir le meilleur ami de « Marcello ».

Chiara Mastroianni a beau avoir dépassé la cinquantaine et s’être fait un prénom, elle est encore et toujours renvoyée à son encombrante généalogie. Un beau jour, elle décide de franchir le pas et de se travestir : elle sera Marcello. Son entourage réagit différemment. Catherine Deneuve, sa mère, et Benjamin Biolay, son compagnon (le couple s’est en fait séparé en 2009), s’amusent de cette lubie ; au contraire Melvil Poupaud, son ancien petit ami, et Nicole Garcia qui s’apprête à la diriger dans son nouveau film, ne la comprennent pas et s’en irritent ; quant à Fabrice Luchini, qui sera son prochain partenaire au cinéma, il se fait une fête de devenir le meilleur ami de « Marcello ». C’est l’histoire d’Andrezj/Aniela, une femme née dans un corps d’homme dans une petite ville de Pologne communiste dans les années 60. Longtemps elle réussit à faire taire son moi profond et à se conformer à ce que la société, ses parents, sa famille attendent d’elle : être un bon fils, un bon mari, un bon père, un bon collègue. Andrezj épouse Iza, a avec elle un premier puis un second enfant qu’il élève avec amour, partage le domicile familial de ses parents, est pour ses collègues un camarade sympathique. Mais Andrezj ne réussit pas à bâillonner son identité qui se révèle progressivement au risque de mettre en péril son couple et de scandaliser ses parents et sa communauté qui n’imaginent pas possible une telle transgression, même si le communisme a cédé la place au capitalisme.

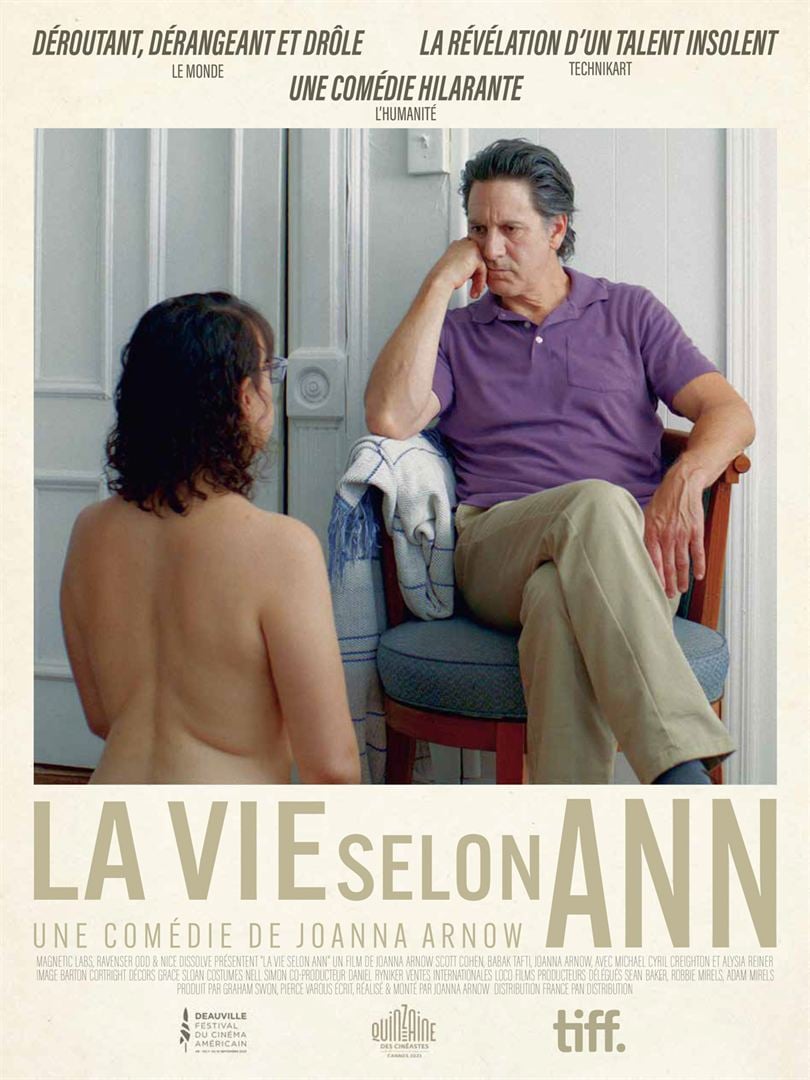

C’est l’histoire d’Andrezj/Aniela, une femme née dans un corps d’homme dans une petite ville de Pologne communiste dans les années 60. Longtemps elle réussit à faire taire son moi profond et à se conformer à ce que la société, ses parents, sa famille attendent d’elle : être un bon fils, un bon mari, un bon père, un bon collègue. Andrezj épouse Iza, a avec elle un premier puis un second enfant qu’il élève avec amour, partage le domicile familial de ses parents, est pour ses collègues un camarade sympathique. Mais Andrezj ne réussit pas à bâillonner son identité qui se révèle progressivement au risque de mettre en péril son couple et de scandaliser ses parents et sa communauté qui n’imaginent pas possible une telle transgression, même si le communisme a cédé la place au capitalisme. Ann, la trentaine, vit à New York. Son travail, dans une firme déshumanisée dont on ne comprendra pas réellement la raison sociale, ne la motive guère. Sa famille – des grands-parents auxquels elle rend de temps en temps visite, une sœur envahissante qui lui rend souvent visite pour dégoiser sur son mari – ne lui apporte guère de soutien. Quant à sa vie sexuelle, elle est constituée d’une succession de maîtres BDSM trouvés via des applis de rencontres.

Ann, la trentaine, vit à New York. Son travail, dans une firme déshumanisée dont on ne comprendra pas réellement la raison sociale, ne la motive guère. Sa famille – des grands-parents auxquels elle rend de temps en temps visite, une sœur envahissante qui lui rend souvent visite pour dégoiser sur son mari – ne lui apporte guère de soutien. Quant à sa vie sexuelle, elle est constituée d’une succession de maîtres BDSM trouvés via des applis de rencontres. Au XVIIIème siècle, un enfant, né avec les attributs des deux sexes, une vulve et un pénis, a été baptisé Anne sur l’avis des médecins. Elle a été élevée dans ce sexe. Mais après avoir avoué son attirance pour les filles et son manque d’intérêt pour les garçons, elle change d’identité et d’habit sur les conseils de son confesseur et de son père. Rebaptisée Jean-Baptiste (Marie Toscan), elle quitte sa famille et sa ville, fréquente une troupe de théâtre et s’installe finalement à Lyon comme tailleur. Jean-Baptiste y épouse Mathilde (Iris Bry), la fille de son patron, et y vit heureux en ménage. Mais la rumeur de son hermaphrodisme se répand dans la ville. Jean-Baptiste est arrêté et jugé pour profanation du sacrement du mariage. On lui reproche d’avoir dissimulé son sexe pour contracter un mariage avec une femme. Condamné en première instance, Jean-Baptiste fait appel. Il est brillamment défendu par maître Verneuil (Thibault de Montalembert).

Au XVIIIème siècle, un enfant, né avec les attributs des deux sexes, une vulve et un pénis, a été baptisé Anne sur l’avis des médecins. Elle a été élevée dans ce sexe. Mais après avoir avoué son attirance pour les filles et son manque d’intérêt pour les garçons, elle change d’identité et d’habit sur les conseils de son confesseur et de son père. Rebaptisée Jean-Baptiste (Marie Toscan), elle quitte sa famille et sa ville, fréquente une troupe de théâtre et s’installe finalement à Lyon comme tailleur. Jean-Baptiste y épouse Mathilde (Iris Bry), la fille de son patron, et y vit heureux en ménage. Mais la rumeur de son hermaphrodisme se répand dans la ville. Jean-Baptiste est arrêté et jugé pour profanation du sacrement du mariage. On lui reproche d’avoir dissimulé son sexe pour contracter un mariage avec une femme. Condamné en première instance, Jean-Baptiste fait appel. Il est brillamment défendu par maître Verneuil (Thibault de Montalembert). À l’hôpital Beaujon, à Clichy-sur-Seine, où son père était hospitalisé, le documentariste Nicolas Peduzzi (

À l’hôpital Beaujon, à Clichy-sur-Seine, où son père était hospitalisé, le documentariste Nicolas Peduzzi (

Mehran Tamadon a été, comme beaucoup d’Iraniens de sa génération, contraint à l’exil. En 1984, encore adolescent, il s’installe en France avec sa famille, fait des études d’architecture et devient finalement documentariste. Il retourne souvent en Iran et essaie d’y rencontrer ses « pires ennemis » pour nouer avec eux un impossible dialogue. Il en tire deux documentaires, en 2009 et en 2014, Bassidji et Iranien, remarquables d’intelligence. Son désir inentamé de dialoguer avec l’autre, sinon pour le rallier à sa cause, à tout le moins pour interroger la part inaliénable de conscience qu’il possède, a fait naître le soupçon dans la diaspora iranienne indéfectiblement hostile au régime de Téhéran de complaisance sinon de complicité.

Mehran Tamadon a été, comme beaucoup d’Iraniens de sa génération, contraint à l’exil. En 1984, encore adolescent, il s’installe en France avec sa famille, fait des études d’architecture et devient finalement documentariste. Il retourne souvent en Iran et essaie d’y rencontrer ses « pires ennemis » pour nouer avec eux un impossible dialogue. Il en tire deux documentaires, en 2009 et en 2014, Bassidji et Iranien, remarquables d’intelligence. Son désir inentamé de dialoguer avec l’autre, sinon pour le rallier à sa cause, à tout le moins pour interroger la part inaliénable de conscience qu’il possède, a fait naître le soupçon dans la diaspora iranienne indéfectiblement hostile au régime de Téhéran de complaisance sinon de complicité. C’est l’histoire d’un couple passionnément aimant. Lui, Augusto

C’est l’histoire d’un couple passionnément aimant. Lui, Augusto  Patpro et son oncle Hỳjnõ vivent au cœur de la jungle amazonienne. Ils effectuent ensemble un voyage à Brasilia, Patpro pour y participer à une manifestation des peuples indigènes contre la politique du gouvernement Bolsonaro, Hỳjnõ pour y désenvoûter la fille de Patpro, que des mauvais rêves assaillent.

Patpro et son oncle Hỳjnõ vivent au cœur de la jungle amazonienne. Ils effectuent ensemble un voyage à Brasilia, Patpro pour y participer à une manifestation des peuples indigènes contre la politique du gouvernement Bolsonaro, Hỳjnõ pour y désenvoûter la fille de Patpro, que des mauvais rêves assaillent.