Eva (Sidse Babett Knudsen) est une gardienne de prison qui aime son travail, pourtant ingrat, et l’exerce avec le plus d’humanité possible. Son comportement change du tout au tout à l’arrivée d’un nouveau prisonnier, Mikkel, incarcéré dans le quartier de haute sécurité où Eva réussit à se faire muter.

Eva (Sidse Babett Knudsen) est une gardienne de prison qui aime son travail, pourtant ingrat, et l’exerce avec le plus d’humanité possible. Son comportement change du tout au tout à l’arrivée d’un nouveau prisonnier, Mikkel, incarcéré dans le quartier de haute sécurité où Eva réussit à se faire muter.

Sons est le deuxième film de Gustav Möller, auréolé par le succès de son premier, The Guilty en 2018. Il se déroulait en temps réel, dans un centre d’appel de la police. La même unité de lieu est respectée dans Sons qui ne sort quasiment pas de la prison où Eva travaille. Ce sentiment de claustrophobie est encore accentué par le format de l’image et par le son spatial.

Sons se déroule dans une prison, un lieu éminemment cinématographique et souvent filmé: Un condamné à mort s’est échappé, Le Trou, Midnight Express, Les Évadés, Un prophète, Dog Pound, Ombline, La Taularde, Éperdument… sans parler de la série Prison Break. Le plus souvent, la prison est vue du côté des taulards. Ici, c’est le point de vue d’une gardienne qui prévaut – comme dans le récent Borgo qui se déroulait en Corse et était inspiré d’un fait divers meurtrier.

Le film est tendu par une question : quel lien unit Eva et Mikkel ? Son titre nous a mis sur une piste, sans qu’on puisse avec précision en tirer des conclusions. La bande-annonce laisse planer le doute et le première moitié du film aussi. Lorsque la réponse se dévoile, Sons prend un tour différent. Le spectateur n’est plus suspendu à une question sans réponse mais à une situation dont le film explore désormais les développements. Il est difficile d’en parler sans dévoiler cette fameuse réponse, sinon pour dire que le pluriel de son titre nous offre une clé d’explication.

Sons est un film oppressant et puissant. Est-il totalement crédible ? je ne connais pas assez le milieu pénitentiaire et ses usages pour l’affirmer ; mais j’ai trouvé que les libertés que s’autorisait Eva sur la personne de Mikkel dépassaient largement ce qu’un gardien est en droit de faire. Deuxième réserve : j’ai trouvé peu crédible le changement de comportement d’Eva dans la seconde partie du film, qui abandonne soudainement le sadisme dont elle avait fait preuve jusqu’alors.

Reste l’interprétation remarquable des deux acteurs, qui réussissent l’un comme l’autre à faire passer toute une gamme d’émotions dans un jeu pourtant tout en retenue. Chez Eva, le désir de vengeance et la compassion ; chez Mikkel, la violence rentrée qui menace à chaque instant d’exploser et la fragilité du gamin mal dégrossi.

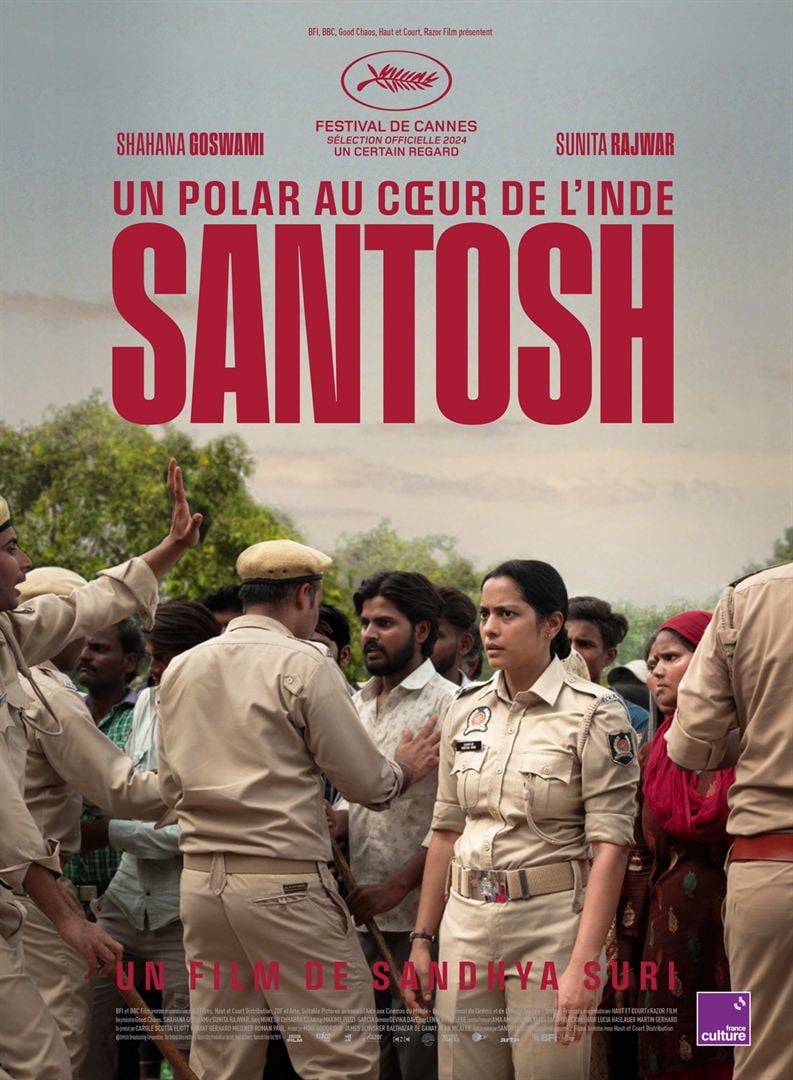

À la mort de son mari, un gardien de la paix tué lors de manifestations, Santosh (Shahana Goswami, héroïne de

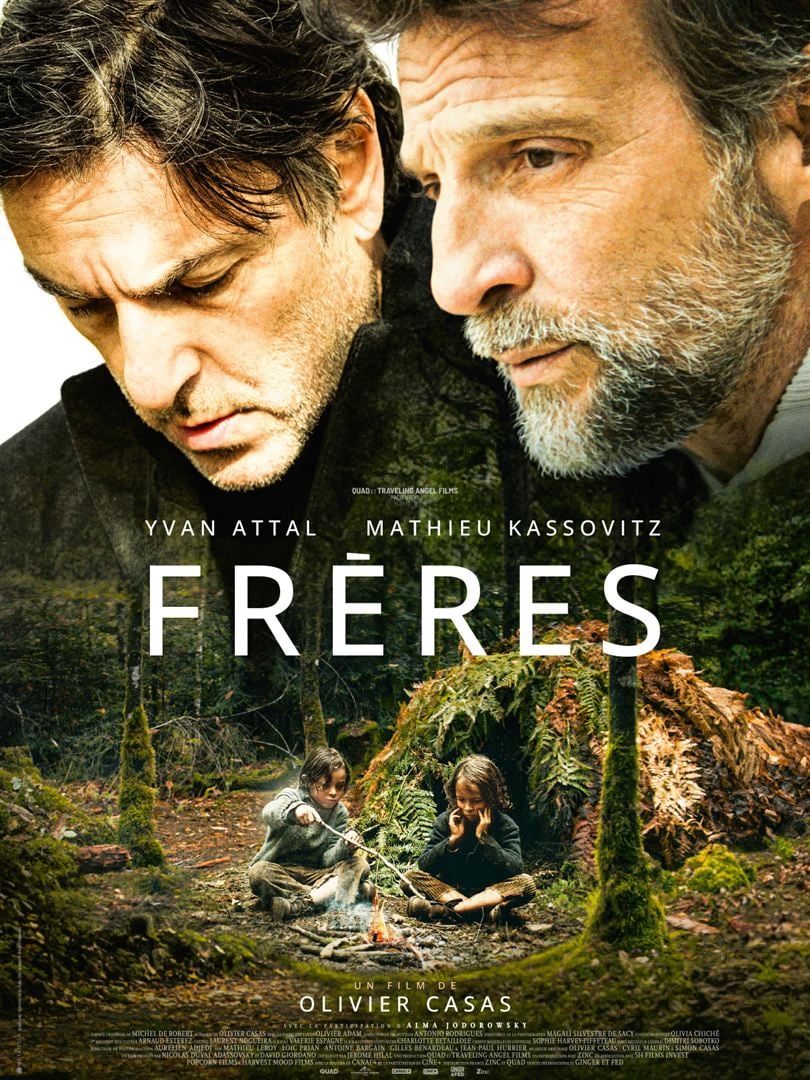

À la mort de son mari, un gardien de la paix tué lors de manifestations, Santosh (Shahana Goswami, héroïne de  En 1948, en Charente-Maritime, deux frères, âgés de six ans à peine, s’enfuient de l’orphelinat qui les hébergeait de peur d’être accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Ils se réfugient dans les bois et y survivent pendant six ans.

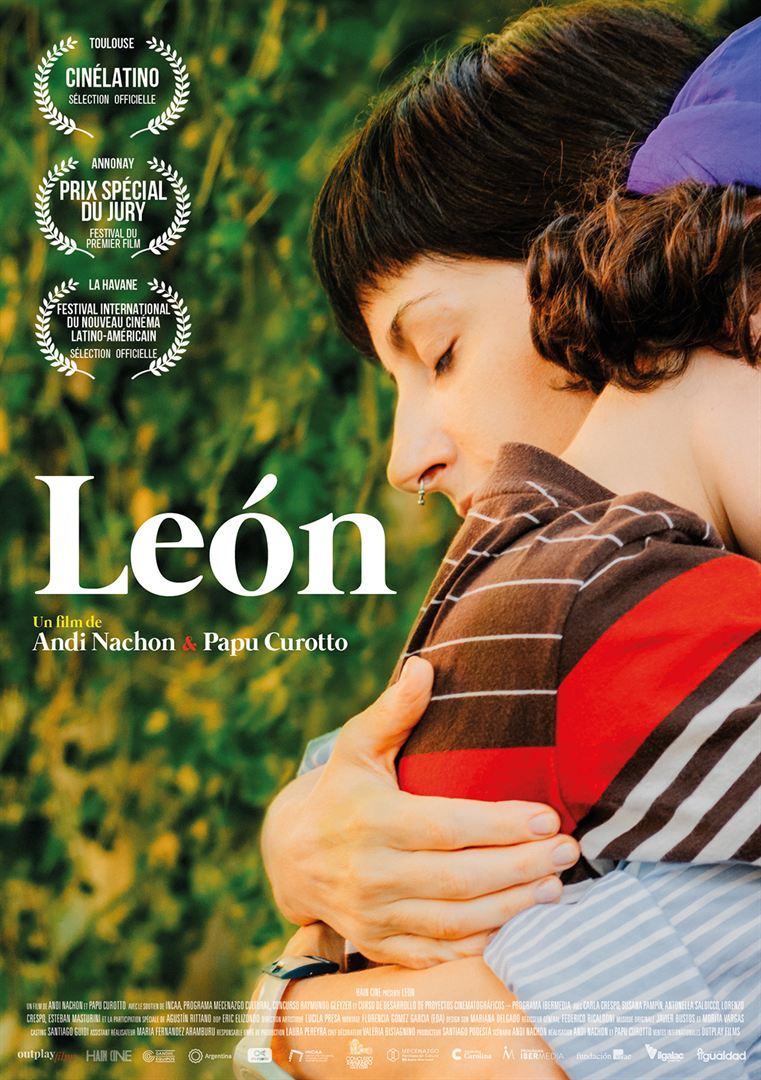

En 1948, en Charente-Maritime, deux frères, âgés de six ans à peine, s’enfuient de l’orphelinat qui les hébergeait de peur d’être accusés d’un crime qu’ils n’ont pas commis. Ils se réfugient dans les bois et y survivent pendant six ans. Julia vient de perdre sa compagne, Barby. Les deux femmes tenaient ensemble un restaurant. Elles élevaient ensemble León, le fils de Barby. Malgré les liens si forts qui l’unissent à cet enfant, Julia n’a aucun droit sur lui. Elle doit céder la place à la mère de Barby et au père de León.

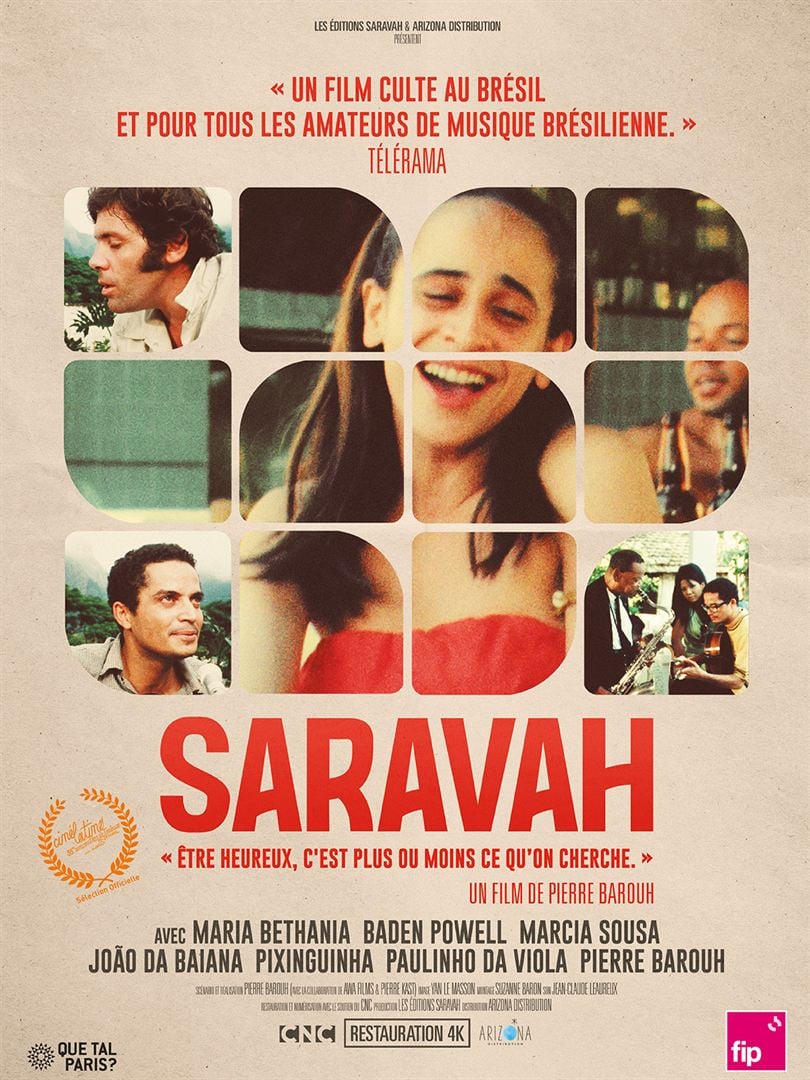

Julia vient de perdre sa compagne, Barby. Les deux femmes tenaient ensemble un restaurant. Elles élevaient ensemble León, le fils de Barby. Malgré les liens si forts qui l’unissent à cet enfant, Julia n’a aucun droit sur lui. Elle doit céder la place à la mère de Barby et au père de León. « Saravah n’est pas un documentaire mais un document » écrit l’éditeur Patrick Frémeaux. C’est l’oeuvre de Pierre Barouh, un musicien français né en 1934. Il composa La Bicyclette pour Yves Montand et interpréta Un homme et une femme sur une composition de Francis Lai. Durant ce tournage il rencontra Anouk Aimée à laquelle il fut marié pendant trois ans. Il fonda en 1965 le label Saravah qui fit découvrir la bossa nova en France et émerger les talents de Jacques Higelin ou de Brigitte Fontaine. En voix off, au début du film, il se présente comme « le plus Brésilien des Français » et adresse au spectateur une invitation qui ne se refuse pas : l’emmener en voyage au Brésil.

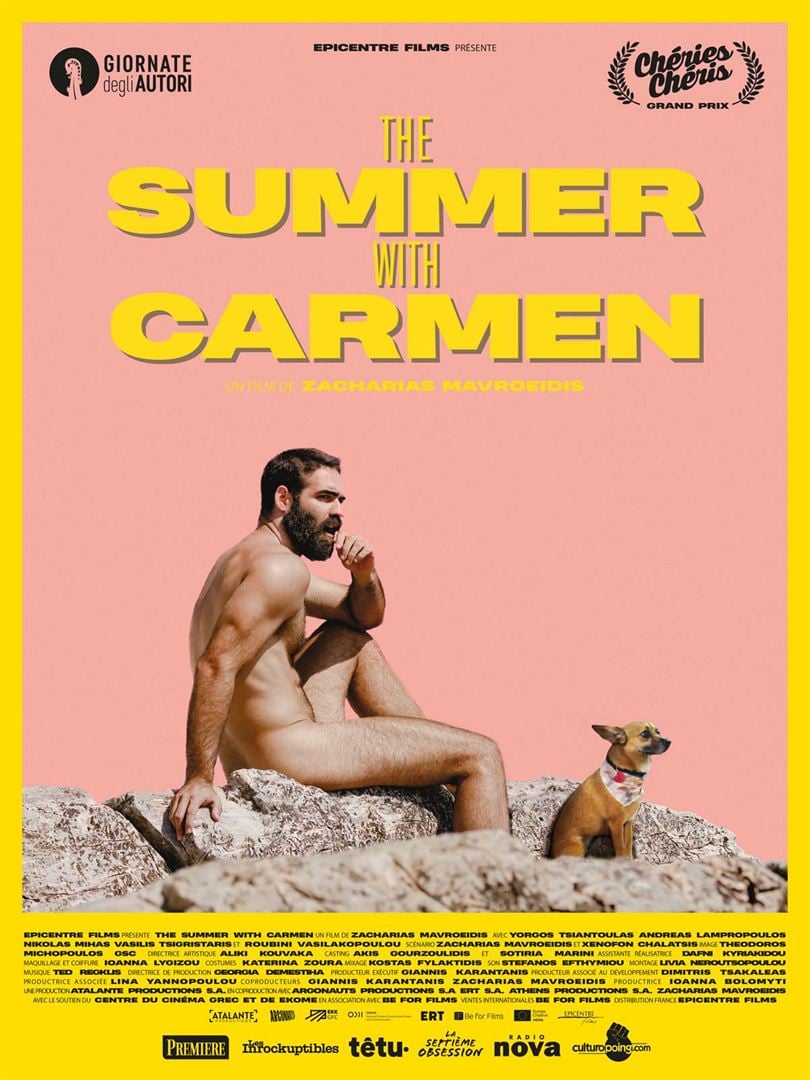

« Saravah n’est pas un documentaire mais un document » écrit l’éditeur Patrick Frémeaux. C’est l’oeuvre de Pierre Barouh, un musicien français né en 1934. Il composa La Bicyclette pour Yves Montand et interpréta Un homme et une femme sur une composition de Francis Lai. Durant ce tournage il rencontra Anouk Aimée à laquelle il fut marié pendant trois ans. Il fonda en 1965 le label Saravah qui fit découvrir la bossa nova en France et émerger les talents de Jacques Higelin ou de Brigitte Fontaine. En voix off, au début du film, il se présente comme « le plus Brésilien des Français » et adresse au spectateur une invitation qui ne se refuse pas : l’emmener en voyage au Brésil. Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos.

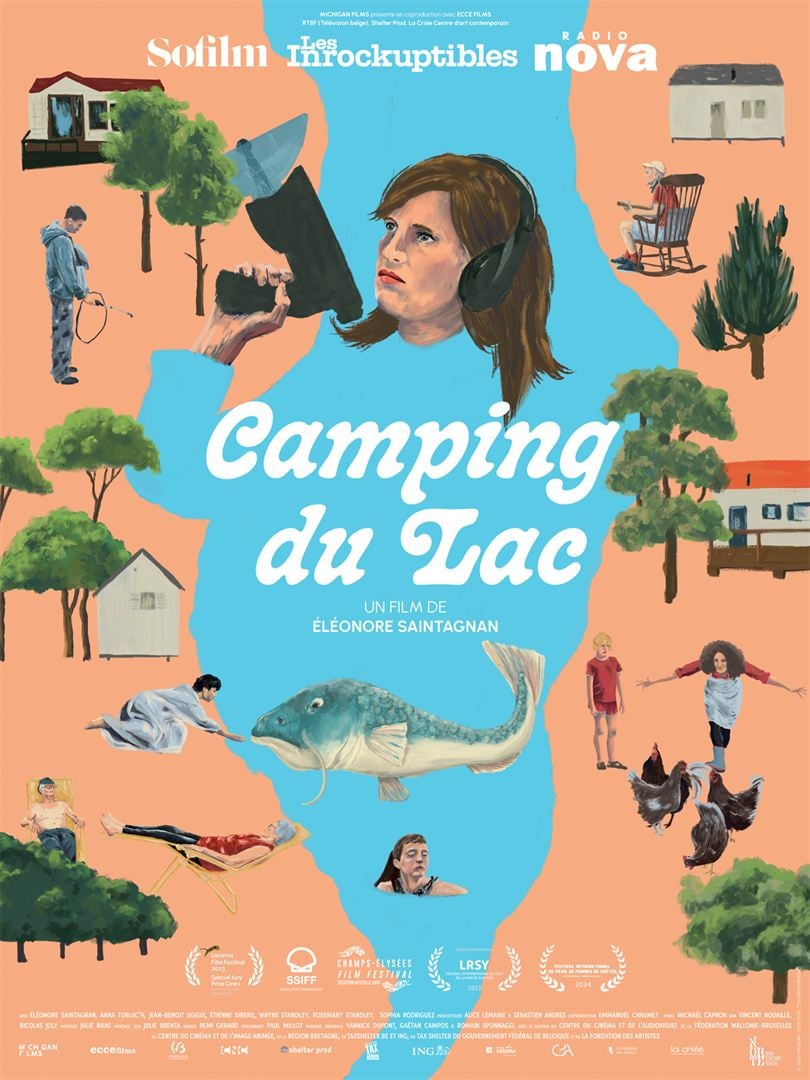

Deux amis homosexuels, Démosthène, bloc de virilité velue sculpté dans le marbre de l’Attique, et Nikitas, androgyne aux cheveux mauves, passent l’après-midi sur une plage naturiste près d’Athènes. Ils réfléchissent au film drôle, sexy, grec et à petit budget qu’ils pourraient réaliser pour un producteur français. Ce film raconterait les événements qui se sont déroulés deux étés plus tôt, lorsque le couple formé par Démosthène et son compagnon de l’époque, Panos, a éclaté, laissant l’amant esseulé en compagnie de Carmen, le chihuahua recueilli par Panos. La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités…

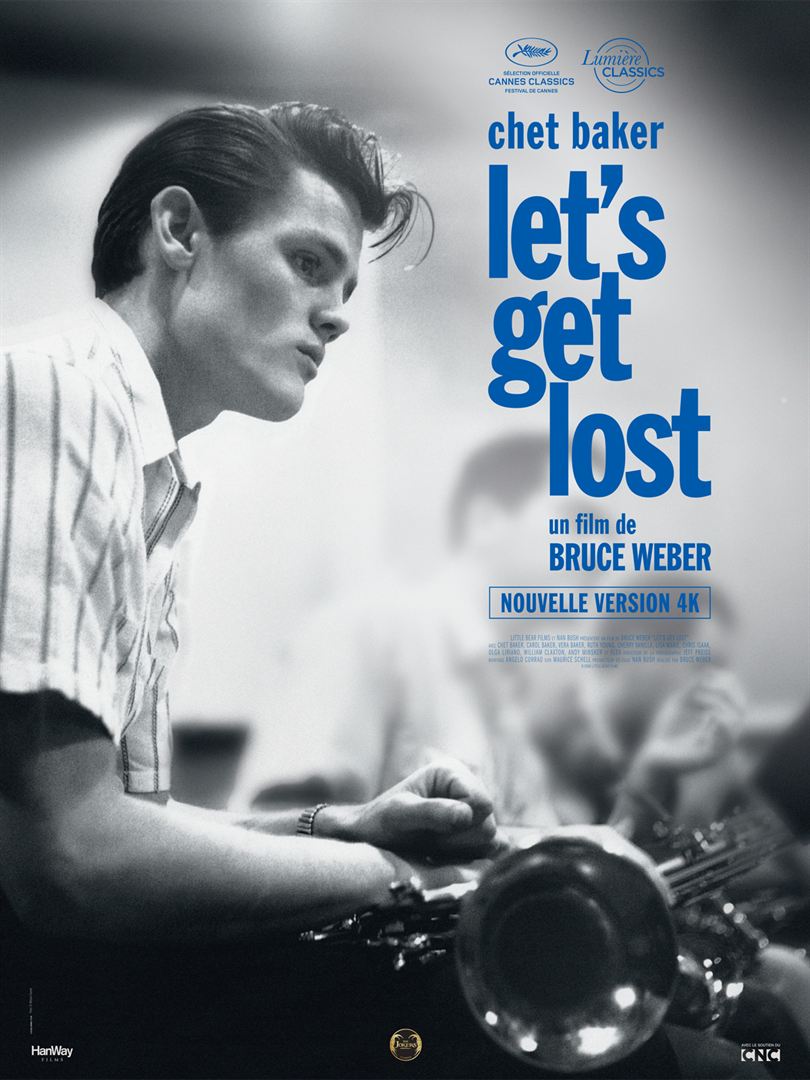

La réalisatrice Eléonore Saintagnan part vers la mer sur un coup de tête. Une panne automobile l’oblige à interrompre son voyage et à s’installer dans un camping, au bord d’un lac, en Bretagne. Une légende liée au saint-patron du coin, Corentin, y circule autour d’un mystérieux poisson qui hanterait les fonds du lac. Avec sa caméra et son micro, Eléonore Saintagnan filme ce qui l’entoure : un vieil Américain, chanteur de country, à la recherche de sa fille, une mère de famille qui élève quelques poules, un tatoueur, un couple de vieux retraités… Chet Baker (1929-1988) fut sans doute l’un des plus grands musiciens de jazz du vingtième siècle. La sensualité de son jeu, sa voix de velours et son visage d’ange lui valurent une immense célébrité dans les années 50. Mais Chet Baker se drogua toute sa vie durant et fit souffrir son entourage.

Chet Baker (1929-1988) fut sans doute l’un des plus grands musiciens de jazz du vingtième siècle. La sensualité de son jeu, sa voix de velours et son visage d’ange lui valurent une immense célébrité dans les années 50. Mais Chet Baker se drogua toute sa vie durant et fit souffrir son entourage. Pour sauver de la faillite son entreprise agricole, Stéphane (Marc-André Grondin) a recours à des travailleurs guatémaltèques saisonniers. Il embauche parallèlement une traductrice, Ariane (Ariane Castellanos), qui leur traduira les consignes de la direction. La jeune femme, lourdement endettée par une relation toxique, découvre bien vite les conditions inhumaines imposées aux travailleurs immigrés, cantonnés aux tâches les plus rudes, soumis à des horaires extravagants, sans possibilité de se défendre, otages du bon vouloir d’un patron qui peut les renvoyer sans sommation et refuser de leur signer l’attestation sans laquelle ils ne pourront retrouver un emploi l’année suivante.

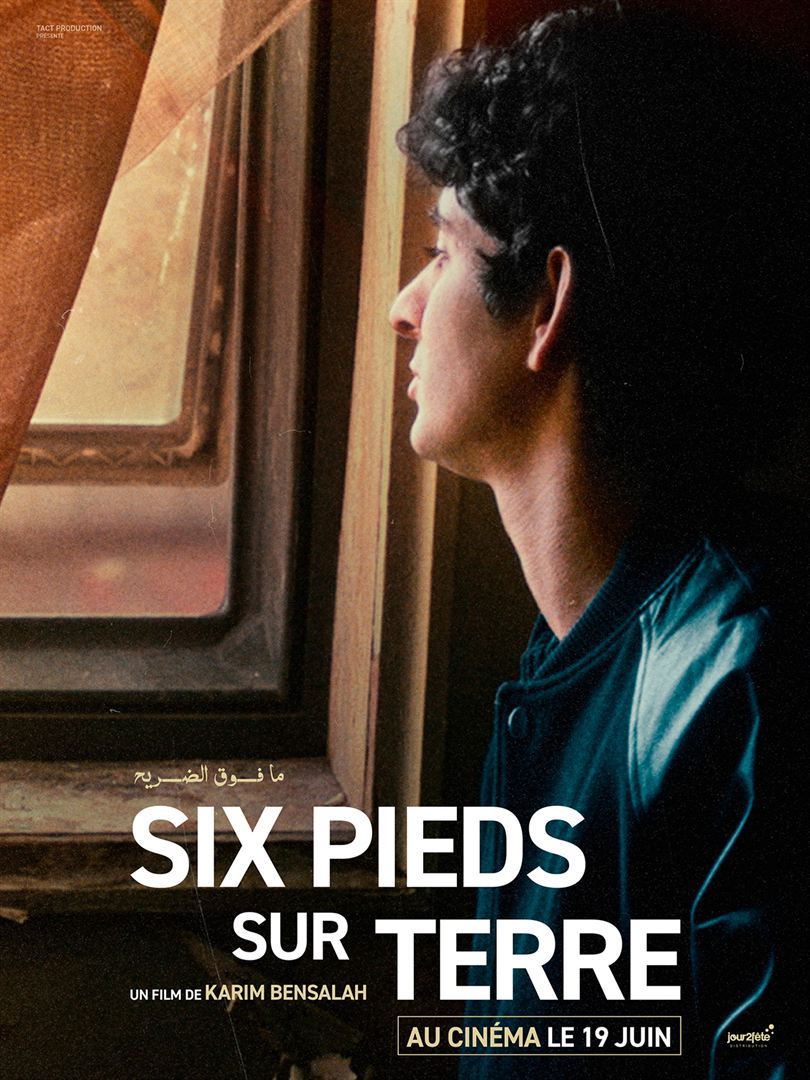

Pour sauver de la faillite son entreprise agricole, Stéphane (Marc-André Grondin) a recours à des travailleurs guatémaltèques saisonniers. Il embauche parallèlement une traductrice, Ariane (Ariane Castellanos), qui leur traduira les consignes de la direction. La jeune femme, lourdement endettée par une relation toxique, découvre bien vite les conditions inhumaines imposées aux travailleurs immigrés, cantonnés aux tâches les plus rudes, soumis à des horaires extravagants, sans possibilité de se défendre, otages du bon vouloir d’un patron qui peut les renvoyer sans sommation et refuser de leur signer l’attestation sans laquelle ils ne pourront retrouver un emploi l’année suivante. Fils d’un agent diplomatique algérien, Sofiane (Hamza Meziani) a suivi son père dans ses différentes affectations à l’étranger. Après avoir mollement suivi des études universitaires à Lyon, il se retrouve sous l’obligation de quitter le territoire français d’ici un mois. Pour faire pièce à cette mesure d’éloignement, il n’a d’autre alternative que d’aller travailler à Roubaix dans une entreprise de pompes funèbres musulmane. Il y découvre un métier auquel rien ne l’avait préparé.

Fils d’un agent diplomatique algérien, Sofiane (Hamza Meziani) a suivi son père dans ses différentes affectations à l’étranger. Après avoir mollement suivi des études universitaires à Lyon, il se retrouve sous l’obligation de quitter le territoire français d’ici un mois. Pour faire pièce à cette mesure d’éloignement, il n’a d’autre alternative que d’aller travailler à Roubaix dans une entreprise de pompes funèbres musulmane. Il y découvre un métier auquel rien ne l’avait préparé.