Dix-huit ans ont passé depuis la mort du gladiateur Maximus Decimus (Russell Crowe, en froid avec la production, dont on n’aura même pas droit à un cameo). Son fils Lucius (Paul Mescal) a fui en Numidie. Mais, défait par l’armée du général Acacius (Pedro Pascal), il est réduit en esclavage et ramené à Rome. Macrinus (Denzel Washington), qui complote contre l’empereur Caracalla, le repère et en fait son plus vaillant gladiateur.

Dix-huit ans ont passé depuis la mort du gladiateur Maximus Decimus (Russell Crowe, en froid avec la production, dont on n’aura même pas droit à un cameo). Son fils Lucius (Paul Mescal) a fui en Numidie. Mais, défait par l’armée du général Acacius (Pedro Pascal), il est réduit en esclavage et ramené à Rome. Macrinus (Denzel Washington), qui complote contre l’empereur Caracalla, le repère et en fait son plus vaillant gladiateur.

Près d’un quart de siècle après avoir signé ce film d’anthologie, qui avait réhabilité un genre passé de mode, le péplum, et avait transformé Russell Crowe en star mondiale, Ridley Scott, 86 ans, remet le couvert. Quelques vétérans l’accompagnent : le même chef décorateur, la même costumière, le même directeur de la photographie… et Connie Nielsen dont la classe intemporelle et la parfaite francophonie ont illuminé l’avant-première VIP organisée dimanche soir au Pathé Palace boulevard des Capucines.

Le complexe de sept salles vient de rouvrir après sept ans de travaux. C’est le siège social et le cinéma de référence du groupe dirigé par Jérôme Seydoux. Les places y sont vendues 25 euros. Ce surcoût se justifie par un service de luxe : écran géant, son cristallin, sièges inclinables (et chauffants !) capitonnés en cuir, doubles accoudoirs, confiseries servies à la place dans un palace réaménagé par Renzo Piano dans un style Art déco. Le public sera-t-il au rendez-vous ? Acceptera-t-il de payer ce prix pour voir un film qu’il pourrait voir pour bien moins cher dans une salle de cinéma ordinaire – ou quelques mois plus tard sur une plateforme ? Considèrera-t-il que ce loisir là est bon marché si on compare son prix à celui d’une place au théâtre, au concert ou à l’opéra ?

Mais je m’égare. L’objet de cette critique est Gladiator II (en chiffres romains s’il vous plaît).

Autant le dire tout à trac : le spectateur en a pour son argent – surtout lorsqu’il n’a pas payé sa place, comme ce fut le cas pour mon fils et moi ! Gladiator II a coûté 250 millions de dollars. C’est l’un des films les plus chers de l’histoire du cinéma. Et cet argent se voit, dans les batailles épiques, dans les reconstitutions de Rome, dans les combats organisés au Colisée. Certains diront même qu’il se voit un peu trop. Bon public, incapable de retenir un Waouh! d’admiration devant, par exemple, le rhinocéros caparaçonné que Lucius doit combattre dans l’arène, je ne mégoterai pas.

Je me demande si Gladiator II est fidèle à l’histoire romaine. De ce que j’ai pu lire de la vie de Caracalla et de son successeur Macrin (interprété par Denzel Washington, cabotin à souhait), je comprends que le scénario s’est autorisé quelques libertés. Je serais curieux de savoir si les monuments, tels qu’on les voit dans quelques plans aériens bluffants, sont bien ceux qui existaient à l’époque.

Mais je m’égare encore une fois.

Mon problème est que je n’ai, tout bien réfléchi, pas grand’chose à dire de ce film. Tout le ramène à son écrasant prédécesseur. Et tout, dans la comparaison, tourne à son désavantage. La musique par exemple n’est jamais aussi majestueuse que quand elle reprend celle de Hans Zimmer. Le scénario semble n’avoir pas d’autre fonction que de fournir de molles transitions entre deux combats de gladiateurs. Ceux-ci sont condamnés à la surenchère : après une troupe de babouins enragés – pas très réussis -, le rhinocéros susmentionné, une bataille nautique avec des requins anachroniques, qu’inventer d’autre ?

Mais c’est avec le héros que le bât blesse le plus. Gladiator, c’était Russell Crowe, sa masculinité hypertestostéronée, sa carrure impressionnante. Paul Mescal ne lui arrive pas à la cheville. Au propre comme au figuré. Il a beau avoir fait des heures de salle, il n’a pas la carrure. Et pas le charisme non plus.

La bande-annonce

Nous sommes en 1990 à la veille de la réunification allemande. Un quatuor d’Allemands de l’Est en rupture de ban mettent la main sur une montagne d’Ostmark voués à la destruction. Ils ont trois jours pour les échanger.

Nous sommes en 1990 à la veille de la réunification allemande. Un quatuor d’Allemands de l’Est en rupture de ban mettent la main sur une montagne d’Ostmark voués à la destruction. Ils ont trois jours pour les échanger.

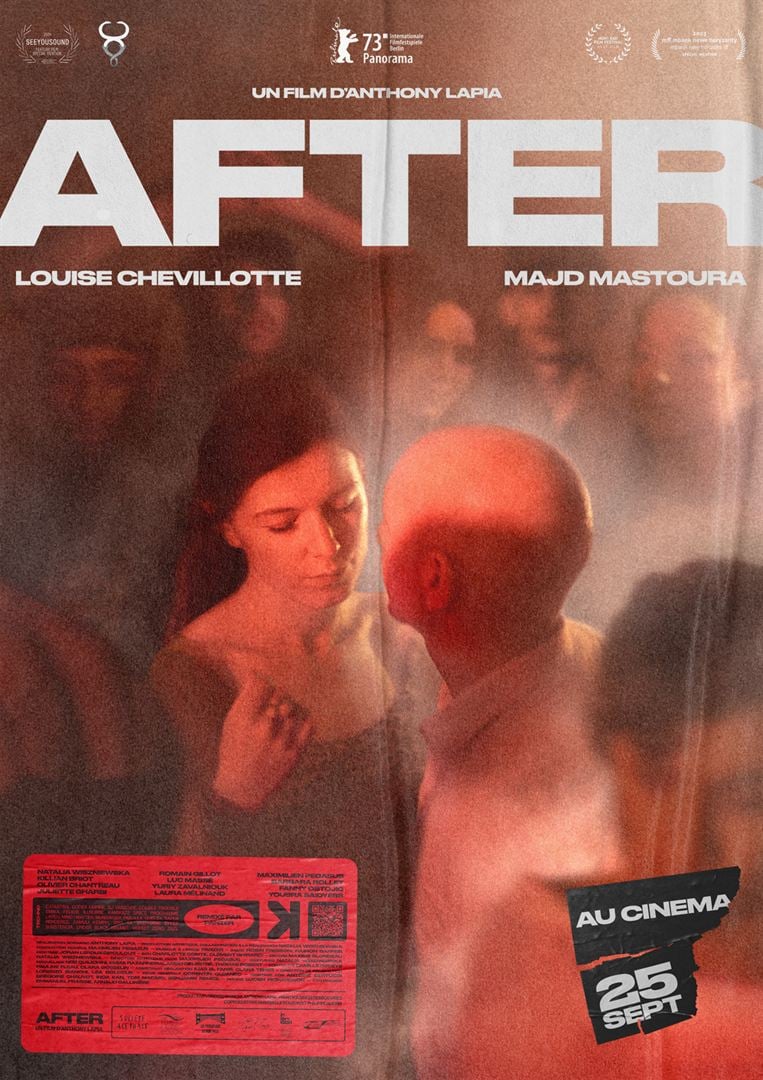

Une soirée techno à Paris. Les corps lâchent prise et se frôlent au son pulsatif de la musique électronique. Des substances s’échangent ; des rails de coke, coupés au pass Navigo, se sniffent. Félicie (Louise Chevillotte), en pleine rupture amoureuse, fait la rencontre de Saïd (Majd Mastouria), un chauffeur VTC, et lui propose de finir la soirée chez elle.

Une soirée techno à Paris. Les corps lâchent prise et se frôlent au son pulsatif de la musique électronique. Des substances s’échangent ; des rails de coke, coupés au pass Navigo, se sniffent. Félicie (Louise Chevillotte), en pleine rupture amoureuse, fait la rencontre de Saïd (Majd Mastouria), un chauffeur VTC, et lui propose de finir la soirée chez elle. Viêt et Nam s’aiment d’un amour pur. Les deux jeunes hommes travaillent dans une mine de charbon. L’un veut retrouver la dépouille de son père, un martyr de la guerre d’indépendance disparu avant sa naissance. L’autre rêve de fuir le Vietnam.

Viêt et Nam s’aiment d’un amour pur. Les deux jeunes hommes travaillent dans une mine de charbon. L’un veut retrouver la dépouille de son père, un martyr de la guerre d’indépendance disparu avant sa naissance. L’autre rêve de fuir le Vietnam. Provinciale montée à Paris pour y finir ses études, Emilie (Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris avant d’être révélée par Klapisch dans

Provinciale montée à Paris pour y finir ses études, Emilie (Marion Barbeau, première danseuse à l’Opéra de Paris avant d’être révélée par Klapisch dans  La terre est un matériau de construction millénaire. Elle était déjà utilisée dans la vallée de la Mésopotamie onze mille ans avant Jésus-Christ. Aujourd’hui, si le béton domine, on redécouvre ses vertus.

La terre est un matériau de construction millénaire. Elle était déjà utilisée dans la vallée de la Mésopotamie onze mille ans avant Jésus-Christ. Aujourd’hui, si le béton domine, on redécouvre ses vertus. Paimpont, une bourgade paisible d’Ille-et-Vilaine, à l’orée de la forêt de Brocéliande et à un jet de pierre du camp de Coëtquidan, est en plein émoi. Son conseil municipal a décidé d’accueillir une famille de réfugiés ukrainiens. Mais ce sont finalement six Syriens qui descendent du bus affrété par l’ONG chargée de leur accueil. Leur arrivée dans ce petit village sans histoire provoque des réactions très tranchées.

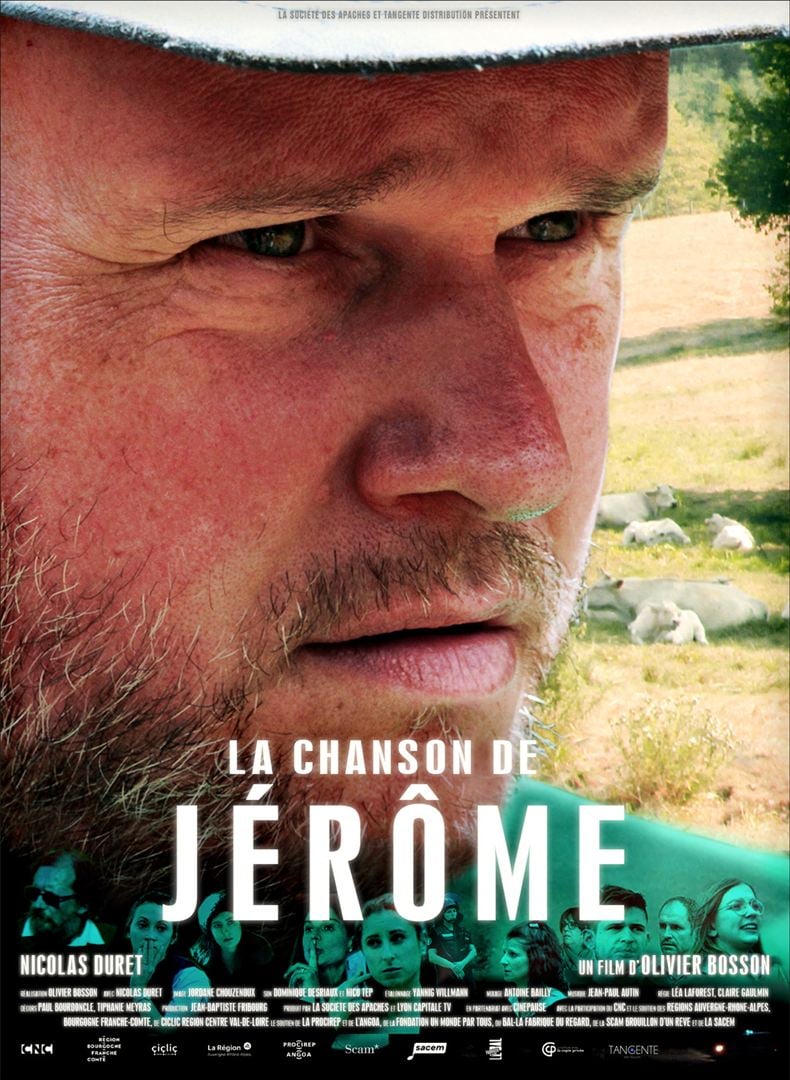

Paimpont, une bourgade paisible d’Ille-et-Vilaine, à l’orée de la forêt de Brocéliande et à un jet de pierre du camp de Coëtquidan, est en plein émoi. Son conseil municipal a décidé d’accueillir une famille de réfugiés ukrainiens. Mais ce sont finalement six Syriens qui descendent du bus affrété par l’ONG chargée de leur accueil. Leur arrivée dans ce petit village sans histoire provoque des réactions très tranchées. Né en 1980, Jérôme Laronze était agriculteur en Saône-et-Loire dans la région de Cluny. À la tête d’une exploitation de 130ha, léguée par ses parents, il élevait des bovins. Il a été tué en mai 2017 de trois balles tirées par un gendarme. Il était en fuite depuis neuf jours après avoir échappé à un contrôle administratif. Membre de la Confédération paysanne, Jérôme Laronze était un agriculteur engagé en faveur de l’agriculture biologique, hostile aux normes de traçabilité auxquelles il reprochait de faire le jeu de l’agro-industrie.

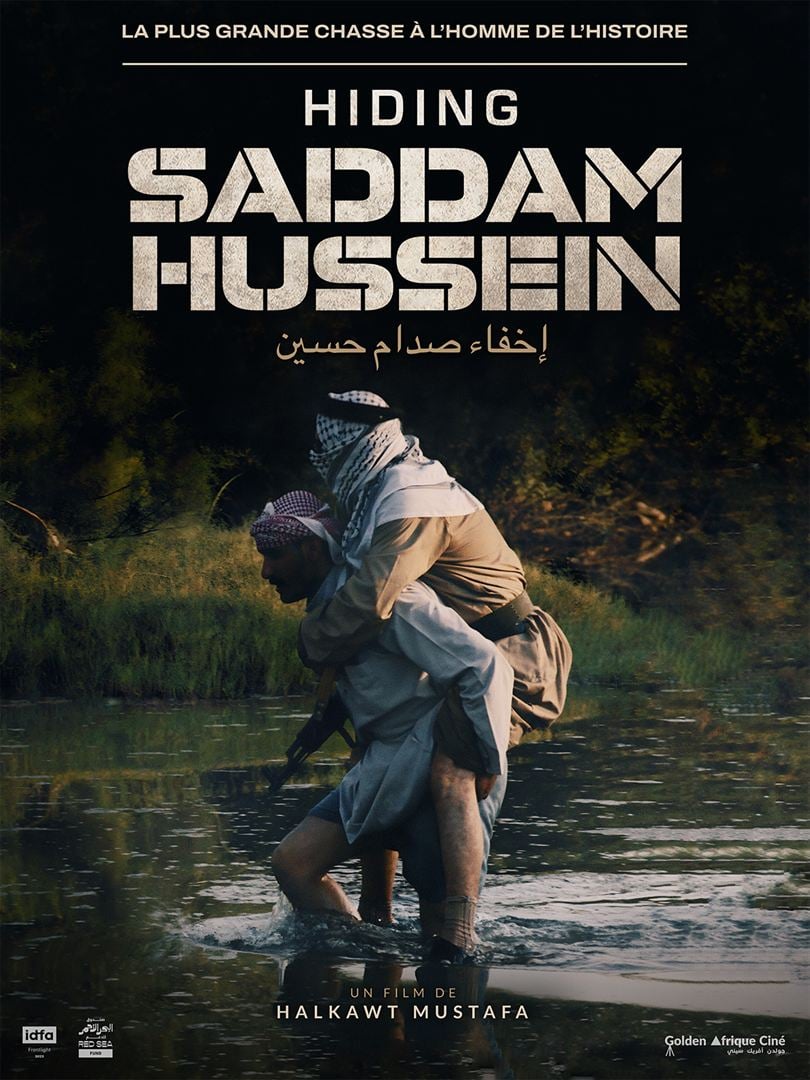

Né en 1980, Jérôme Laronze était agriculteur en Saône-et-Loire dans la région de Cluny. À la tête d’une exploitation de 130ha, léguée par ses parents, il élevait des bovins. Il a été tué en mai 2017 de trois balles tirées par un gendarme. Il était en fuite depuis neuf jours après avoir échappé à un contrôle administratif. Membre de la Confédération paysanne, Jérôme Laronze était un agriculteur engagé en faveur de l’agriculture biologique, hostile aux normes de traçabilité auxquelles il reprochait de faire le jeu de l’agro-industrie. En décembre 2003, Saddam Hussein, traqué par les 150.000 soldats américains de l’armée d’occupation, est débusqué dans un petit village de la vallée du Tigre. Les images de son arrestation font le tour du monde et suscitent un iconique « Ladies and Gentlemen, We Got Him! » de l’administrateur civil américain en Irak, Paul Bremer. Saddam Hussein sera jugé, condamné à mort et pendu en décembre 2006.

En décembre 2003, Saddam Hussein, traqué par les 150.000 soldats américains de l’armée d’occupation, est débusqué dans un petit village de la vallée du Tigre. Les images de son arrestation font le tour du monde et suscitent un iconique « Ladies and Gentlemen, We Got Him! » de l’administrateur civil américain en Irak, Paul Bremer. Saddam Hussein sera jugé, condamné à mort et pendu en décembre 2006. Londres en 1941 est victime des bombardements aériens de l’aviation allemande. Sa population se terre dans les abris sous-terrains. Ses enfants sont envoyés loin de la capitale. Mais le petit George, neuf ans, refuse d’être séparé de sa mère, Rita (Saoirse Ronan), qui l’élève seule. Il saute du train qui le conduit à la campagne et revient, à ses risques et périls, à Londres. Apprenant sa disparition, sa mère, folle d’inquiétude, part à sa recherche.

Londres en 1941 est victime des bombardements aériens de l’aviation allemande. Sa population se terre dans les abris sous-terrains. Ses enfants sont envoyés loin de la capitale. Mais le petit George, neuf ans, refuse d’être séparé de sa mère, Rita (Saoirse Ronan), qui l’élève seule. Il saute du train qui le conduit à la campagne et revient, à ses risques et périls, à Londres. Apprenant sa disparition, sa mère, folle d’inquiétude, part à sa recherche. Dix-huit ans ont passé depuis la mort du gladiateur Maximus Decimus (Russell Crowe, en froid avec la production, dont on n’aura même pas droit à un cameo). Son fils Lucius (Paul Mescal) a fui en Numidie. Mais, défait par l’armée du général Acacius (Pedro Pascal), il est réduit en esclavage et ramené à Rome. Macrinus (Denzel Washington), qui complote contre l’empereur Caracalla, le repère et en fait son plus vaillant gladiateur.

Dix-huit ans ont passé depuis la mort du gladiateur Maximus Decimus (Russell Crowe, en froid avec la production, dont on n’aura même pas droit à un cameo). Son fils Lucius (Paul Mescal) a fui en Numidie. Mais, défait par l’armée du général Acacius (Pedro Pascal), il est réduit en esclavage et ramené à Rome. Macrinus (Denzel Washington), qui complote contre l’empereur Caracalla, le repère et en fait son plus vaillant gladiateur.