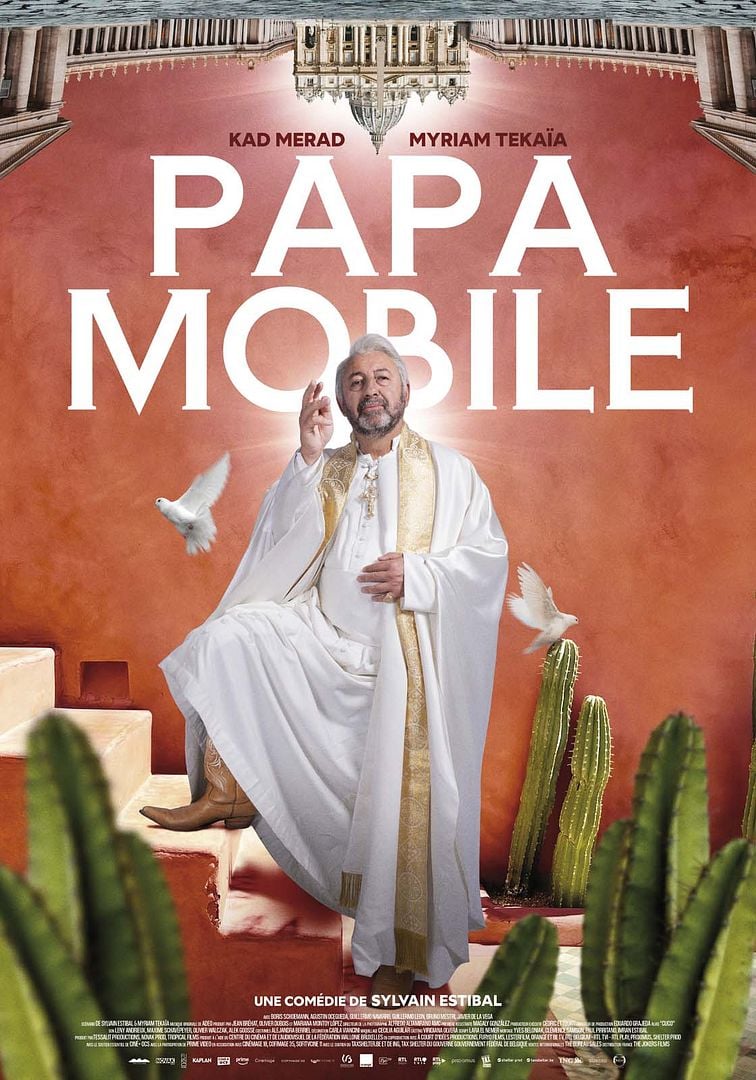

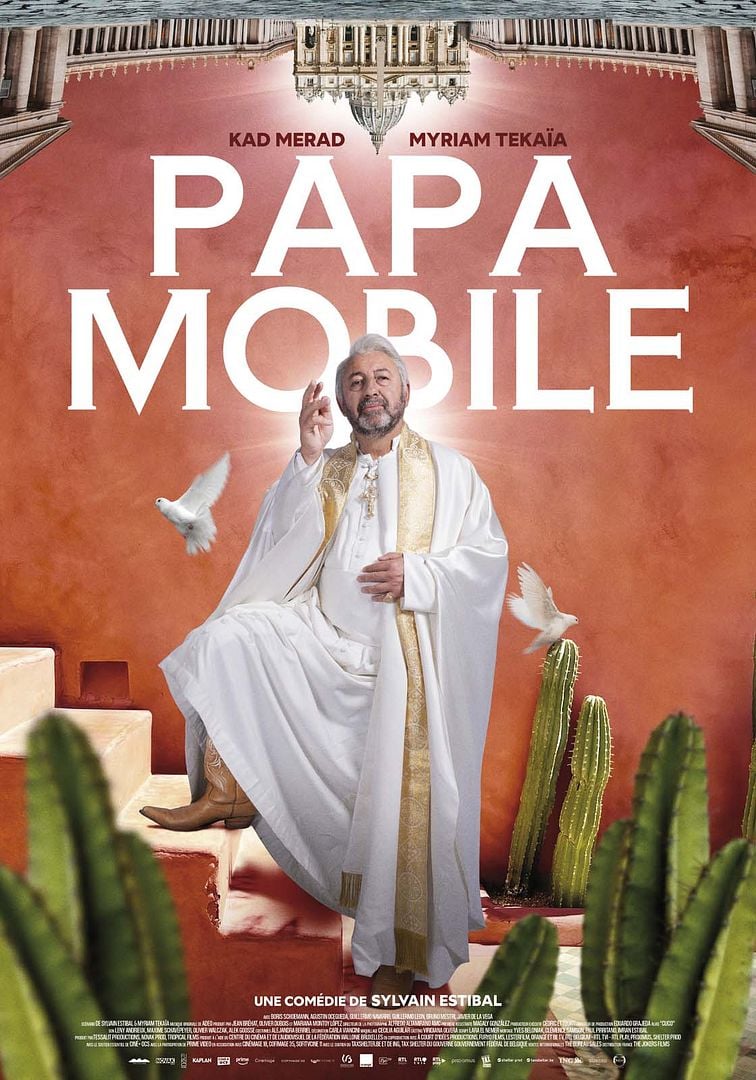

Un nouveau pape vient d’être élu. C’est un Français qui entend réformer la Curie. Mais les cardinaux lui annoncent que les caisses sont vides. Pour financer son premier voyage à l’étranger, il faut lever des fonds privés. Une chef de cartel agenaise, productrice de pruneaux, installée au Mexique, se propose pour organiser la venue du pape.

Papamobile est arrivé sur les écrans avec une réputation sulfureuse… ou plutôt il n’y est pas arrivé. Car il n’a bénéficié le 13 août, en plein été, que d’une « sortie technique » dans quelques rares salles de six villes reculées de province : Avignon, Bagnoles-de-l’Orne, Saverne, Douvaine, Évian-les-Bains et Romans-sur-Isère… Une explication s’impose.

Tourné en 2023, le film n’a pas trouvé de distributeur. Son producteur, en conflit ouvert avec le réalisateur, a refusé d’investir les 200.000 euros nécessaires à sa promotion et à sa distribution. Mais pour vendre son film à OCS ou à Amazon Prime, qui en le mettant sur leur catalogue satisfont leurs obligations de production de films français, Papamobile devait au préalable satisfaire les conditions minimales de sortie en salles.

Pour voir Papamobile, je suis allé dans l’unique salle parisienne qui le diffuse, à l’unique séance de la semaine où il est programmé (les Franciliens pourront le voir aussi à Vitry et à Livry-Gargan à des horaires improbables). Je pense que la plupart des spectateurs étaient comme moi animés de la curiosité malsaine de voir le pire nanar de l’année.

Nous avons été servis ! Rien ne va dans cette comédie ratée. Ni le scénario faiblard, ni les gags pas drôles, ni les scènes d’action tournées à la va-vite, ni le jeu calamiteux des acteurs, à commencer par l’héroïne qui doit probablement son recrutement au seul fait qu’elle soit la conjointe du réalisateur. Kad Merad assure le service minimum, laissant parfois transparaître son désarroi à s’être embarqué dans pareille galère.

Si quelques spectateurs s’esclaffent, c’est pour se moquer des passages les plus ratés – et ils sont nombreux. Je prends le pari que Papamobile va devenir culte. On le regardera en disant que c’est le plus mauvais film, la comédie la plus ratée, réalisée depuis l’indépassable Attaque de la moussaka géante.

La bande-annonce