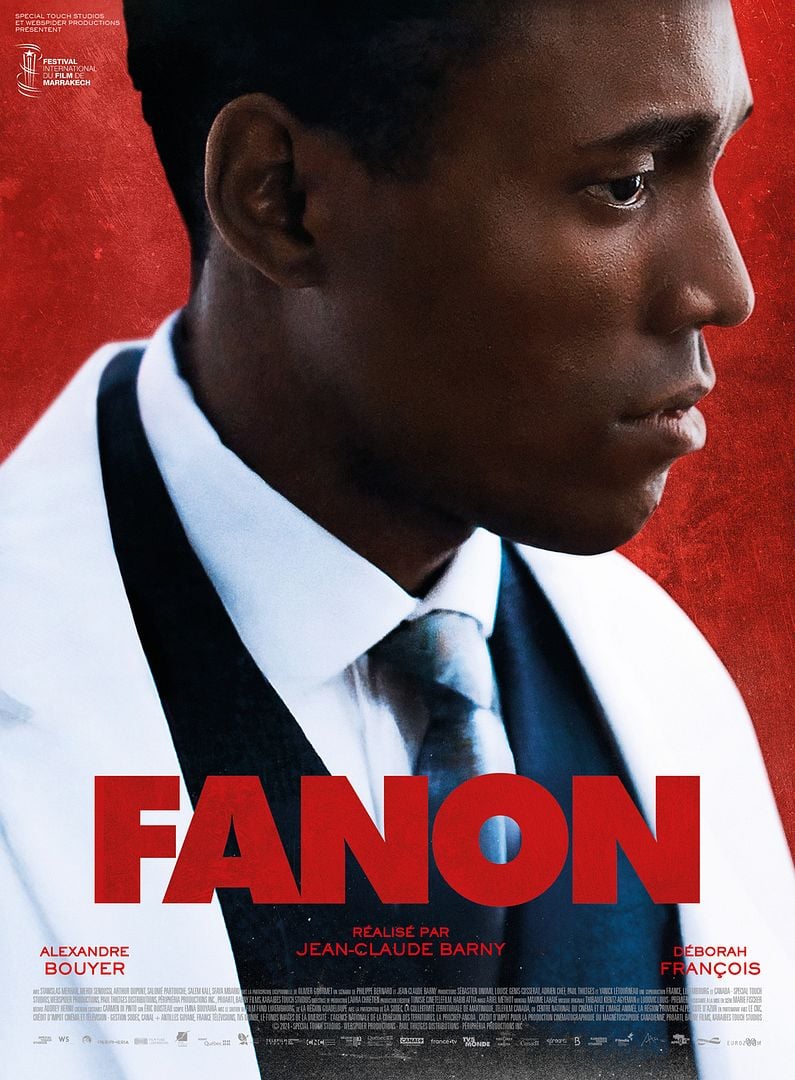

Originaire de Martinique, noir de peau, formé en métropole à la psychiatrie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Frantz Fanon (Alexandre Bouyer) est affecté en 1953 à l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville près d’Alger. Il y expérimente des méthodes novatrices auprès des patients jusqu’alors abandonnés à leur sort, y prend fait et cause pour les indépendantistes algériens et couche sur le papier, avec l’aide de sa femme Josie (Deborah François), ses réflexions sur le colonialisme.

Frantz Fanon (1925-1961) est passé à la postérité pour son engagement en faveur de l’indépendance de l’Algérie et pour son analyse de la situation coloniale. Le réalisateur guadeloupéen Jean-Claude Barny, adepte d’un cinéma engagé, n’était pas le moins bien placé pour tourner le biopic de ce célèbre Antillais.

À ma grande surprise, Fanon était diffusé, deux semaines après sa sortie, dans la plus grande salle de l’UGC Ciné Cité les Halles. Je pensais que la salle serait vide. Au contraire, elle était quasiment comble. Le public, très jeune, était d’origine africaine ou antillaise. Signe étonnant de la popularité toujours vivace de Fanon que j’imaginais à tort oublié et méconnu.

À la fin du film, les applaudissements furent nombreux. Etait-ce le film qu’on applaudissait ? ou son héros pour son courage et son engagement ? Que Frantz Fanon ait courageusement pris parti pour les populations colonisées infériorisées, qu’il ait dû affronter le racisme bas du front des colons blancs d’Algérie et qu’il mérite le respect pour la hauteur de vue de ses analyses et la pureté de son engagement est une chose. Que son biopic soit un bon film en est une autre.

Car hélas Fanon est un mauvais film, manichéen au possible, d’un académisme pesant, surligné par une musique omniprésente. Son héros est un surhomme qui dicte à son épouse des considérations sentencieuses sur la situation dont il est le témoin. Muré dans ses convictions, médicales ou politiques, il ne remet jamais sa pratique et ses convictions en cause, même quand la révolution algérienne se déchire et assassine froidement le leader du FLN qui l’y avait parrainé.

Frantz Fanon méritait mieux que ce biopic poussiéreux, engoncé dans sa propre importance.