Grace n’a pas eu la vie facile. Sa mère est décédée à sa naissance. Elle est affligée d’un bec-de-lièvre qui en fait la risée de ses camarades d’école. Son père, un artiste des rues de nationalité française, est devenu paraplégique et a sombré dans la boisson. À sa mort, Grace est séparée de son frère jumeau, auquel la liait une relation symbiotique. Gilbert est placé à l’autre bout de l’Australie dans une famille d’horribles bigots. Devenue adulte, Grace se marie à Ken, un vendeur de micro-ondes ; mais le mariage tourne court. La seule joie qui aura été accordée à Grace sera l’amitié de Pinky, une octogénaire excentrique.

Grace n’a pas eu la vie facile. Sa mère est décédée à sa naissance. Elle est affligée d’un bec-de-lièvre qui en fait la risée de ses camarades d’école. Son père, un artiste des rues de nationalité française, est devenu paraplégique et a sombré dans la boisson. À sa mort, Grace est séparée de son frère jumeau, auquel la liait une relation symbiotique. Gilbert est placé à l’autre bout de l’Australie dans une famille d’horribles bigots. Devenue adulte, Grace se marie à Ken, un vendeur de micro-ondes ; mais le mariage tourne court. La seule joie qui aura été accordée à Grace sera l’amitié de Pinky, une octogénaire excentrique.

Adam Elliot est un réalisateur d’animation rare. Mémoires d’un escargot est son second long métrage après Mary et Max sorti en 2009. On y retrouve la même technique, le stop motion, les mêmes personnages sculptés en pâte à modeler et les mêmes tons sourds et gris – les lunettes flamboyantes de Pinky sont la seule touche de couleur de tout le film.

Ce que raconte Mémoires d’un escargot n’est pas gai ; Mémoires d’un escargot n’est pas triste pour autant. Si l’expression n’était pas si éculée (poke Pierre G.), on dirait que cette histoire dickensienne est un hymne à la vie. On ne peut que s’attacher à la disgracieuse Grace. La nature ne l’a pas gâtée. Son physique revêche cache néanmoins un cœur en or. Comme les personnages aux yeux immenses qui leur mangent le visage et qui se remplissent régulièrement de larmes face aux drames qu’ils traversent, le spectateur, sauf à avoir un cœur de pierre, y ira aussi de sa larme.

Cristal du meilleur long métrage au dernier festival d’Annecy, Mémoires d’un escargot n’est assurément pas un feel-good-movie. Mais c’est un film qui, tant par sa forme que par l’histoire qu’il traite, touche notre âme d’enfant et nous émeut au plus profond.

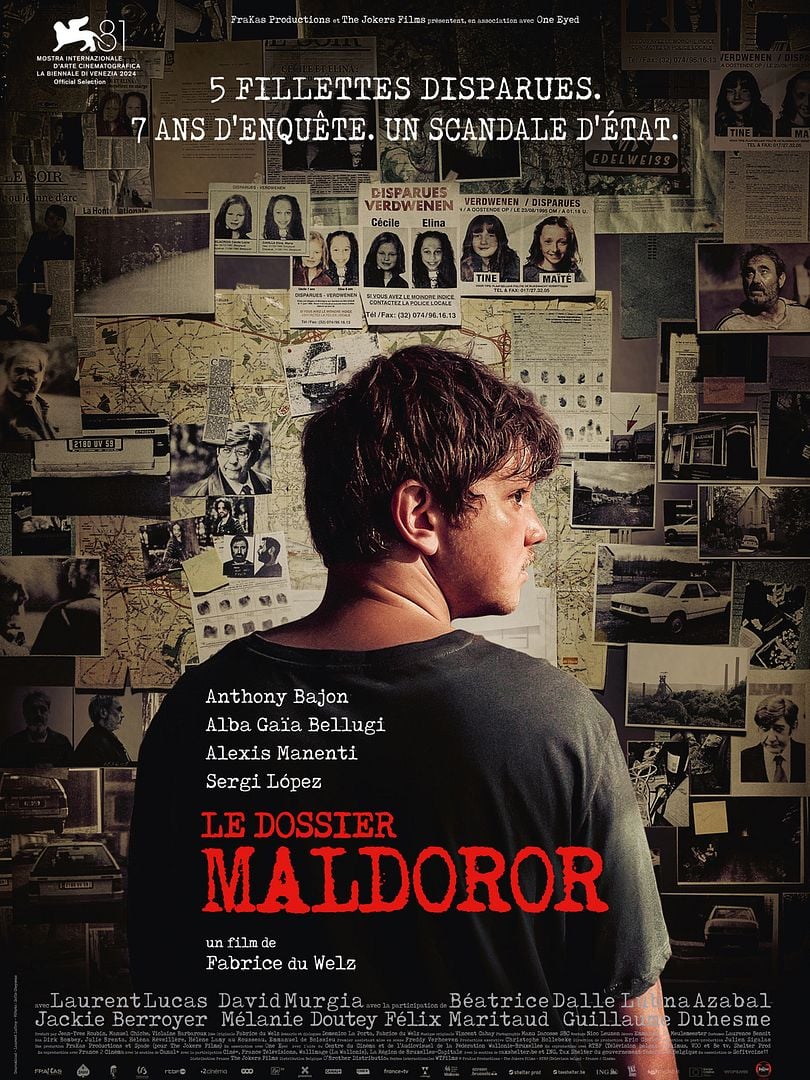

Deux jeunes filles ont disparu en Belgique en 1995. La police, déchirée par des rivalités intestines, ne parvient pas à les retrouver. L’affaire hante Paul Chartier (Anthony Bajon), un jeune gendarme obsessionnel. Son supérieur (Laurent Lucas) le charge de surveiller Marcel Dedieu (Sergi Lopez), un criminel récidiviste en liberté conditionnelle. Très vite, Chartier est convaincu que Dedieu séquestre les jeunes filles.

Deux jeunes filles ont disparu en Belgique en 1995. La police, déchirée par des rivalités intestines, ne parvient pas à les retrouver. L’affaire hante Paul Chartier (Anthony Bajon), un jeune gendarme obsessionnel. Son supérieur (Laurent Lucas) le charge de surveiller Marcel Dedieu (Sergi Lopez), un criminel récidiviste en liberté conditionnelle. Très vite, Chartier est convaincu que Dedieu séquestre les jeunes filles. Rubens Paiva, sa femme et ses cinq enfants coulent des jours heureux à Rio de Janeiro. Mais le Brésil est gouverné depuis 1964 par une dictature militaire et l’ancien député, revenu à la vie civile, est étroitement surveillé par la police, qui le suspecte de soutenir l’opposition en exil. Un matin, des hommes l’interpellent à son domicile. Commence pour son épouse, qui passe elle aussi douze jours dans les geôles de la police militaire, une longue attente traumatisante.

Rubens Paiva, sa femme et ses cinq enfants coulent des jours heureux à Rio de Janeiro. Mais le Brésil est gouverné depuis 1964 par une dictature militaire et l’ancien député, revenu à la vie civile, est étroitement surveillé par la police, qui le suspecte de soutenir l’opposition en exil. Un matin, des hommes l’interpellent à son domicile. Commence pour son épouse, qui passe elle aussi douze jours dans les geôles de la police militaire, une longue attente traumatisante. Ana (Isabelle Carré) et Yves (François Damiens) sont les parents divorcés de Cécile, étudiante en cinéma, qui leur demande de témoigner dans le film de fin d’année qu’elle doit réaliser pour son école de cinéma. Ana est antiquaire dans le Roussillon ; Yves, écrivain frustré, est banquier à Paris. Face caméra ils racontent leur rencontre et le coup de foudre qu’ils ont ressenti l’un pour l’autre. Ces souvenirs émouvants les rapprochent…

Ana (Isabelle Carré) et Yves (François Damiens) sont les parents divorcés de Cécile, étudiante en cinéma, qui leur demande de témoigner dans le film de fin d’année qu’elle doit réaliser pour son école de cinéma. Ana est antiquaire dans le Roussillon ; Yves, écrivain frustré, est banquier à Paris. Face caméra ils racontent leur rencontre et le coup de foudre qu’ils ont ressenti l’un pour l’autre. Ces souvenirs émouvants les rapprochent… Travailleuse acharnée, perfectionniste obsessionnelle, Romy Mathis (Nicole Kidman) a su faire de l’entreprise qu’elle dirige un leader dans sa branche. Tout semble aller à merveille dans la vie de cette quinquagénaire entourée d’un mari aimant (Antonio Banderas) et de deux adolescentes épanouies. Mais Romy Mathis cache au plus profond d’elle une névrose qu’elle n’a jamais exprimée. La rencontre de Samuel (Harris Dickinson), un stagiaire recruté par son entreprise, lui donnera enfin l’occasion de s’en libérer.

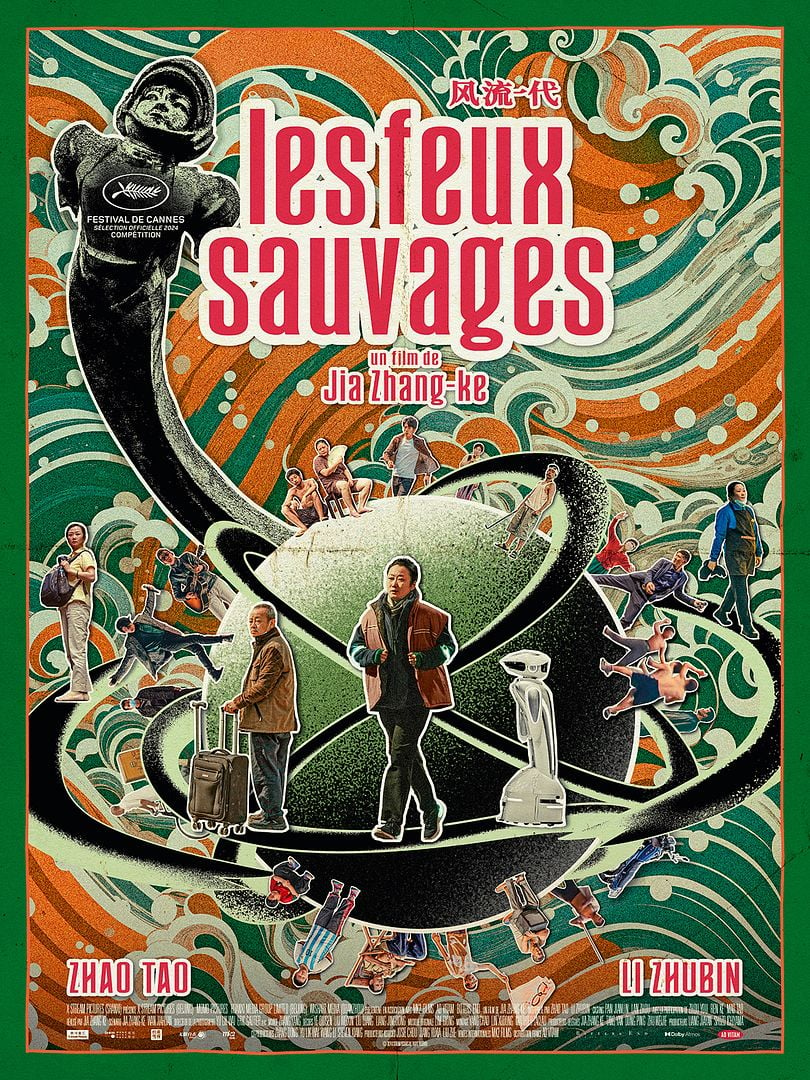

Travailleuse acharnée, perfectionniste obsessionnelle, Romy Mathis (Nicole Kidman) a su faire de l’entreprise qu’elle dirige un leader dans sa branche. Tout semble aller à merveille dans la vie de cette quinquagénaire entourée d’un mari aimant (Antonio Banderas) et de deux adolescentes épanouies. Mais Romy Mathis cache au plus profond d’elle une névrose qu’elle n’a jamais exprimée. La rencontre de Samuel (Harris Dickinson), un stagiaire recruté par son entreprise, lui donnera enfin l’occasion de s’en libérer. Un homme (Zhubin Li) quitte Datong, dans le nord de la Chine, au début des années 2000, pour le sud à la recherche d’une meilleure position. Il cesse de donner des nouvelles à sa compagne (Zhao Tao) qui part à sa recherche sur les rives du Yang Tse Kiang où va s’ériger l’immense barrage des Trois-Gorges qui engloutira de nombreux villages. Les années passent….

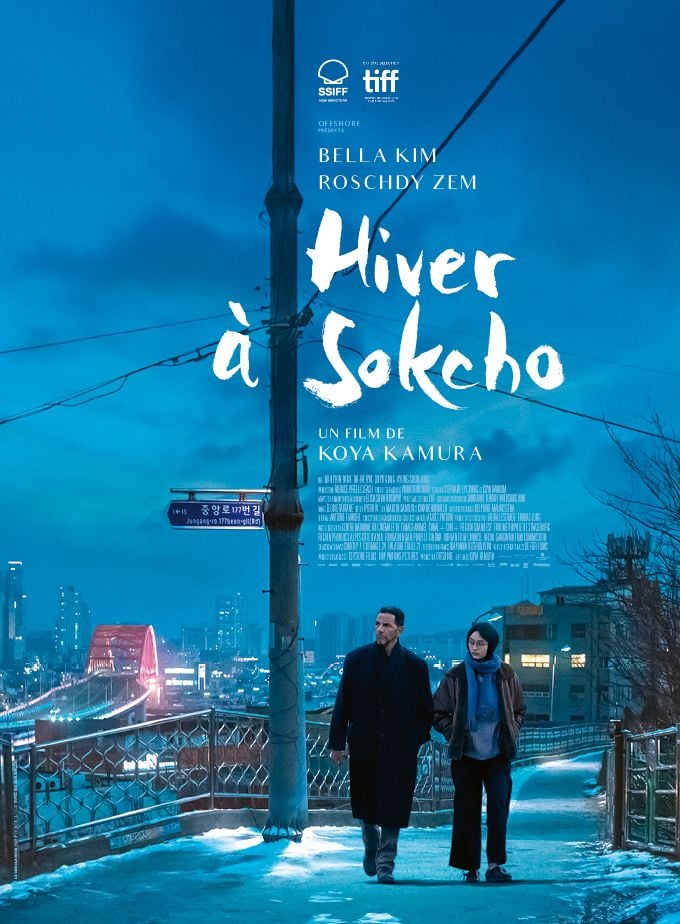

Un homme (Zhubin Li) quitte Datong, dans le nord de la Chine, au début des années 2000, pour le sud à la recherche d’une meilleure position. Il cesse de donner des nouvelles à sa compagne (Zhao Tao) qui part à sa recherche sur les rives du Yang Tse Kiang où va s’ériger l’immense barrage des Trois-Gorges qui engloutira de nombreux villages. Les années passent…. Soo-ha est une jeune métisse franco-coréenne, élevée seule par sa mère à Sokcho, un petit port sur la côte orientale de la Corée du sud. Après avoir bouclé des études de lettres, elle épaule le patron, veuf depuis peu, d’une modeste pension de famille. C’est là que débarque Yann Kerrand (Roschdy Zem), un dessinateur français en panne d’inspiration. À la demande du patron, Soo-ha va lui servir de guide.

Soo-ha est une jeune métisse franco-coréenne, élevée seule par sa mère à Sokcho, un petit port sur la côte orientale de la Corée du sud. Après avoir bouclé des études de lettres, elle épaule le patron, veuf depuis peu, d’une modeste pension de famille. C’est là que débarque Yann Kerrand (Roschdy Zem), un dessinateur français en panne d’inspiration. À la demande du patron, Soo-ha va lui servir de guide. Ingrid (Julianne Moore), écrivaine new yorkaise à succès, avait perdu le contact avec Martha (Tilda Swinton), journaliste de guerre, qu’elle retrouve mourante, en phase terminale d’un cancer de l’utérus. Elle accepte de l’accompagner dans ses derniers jours.

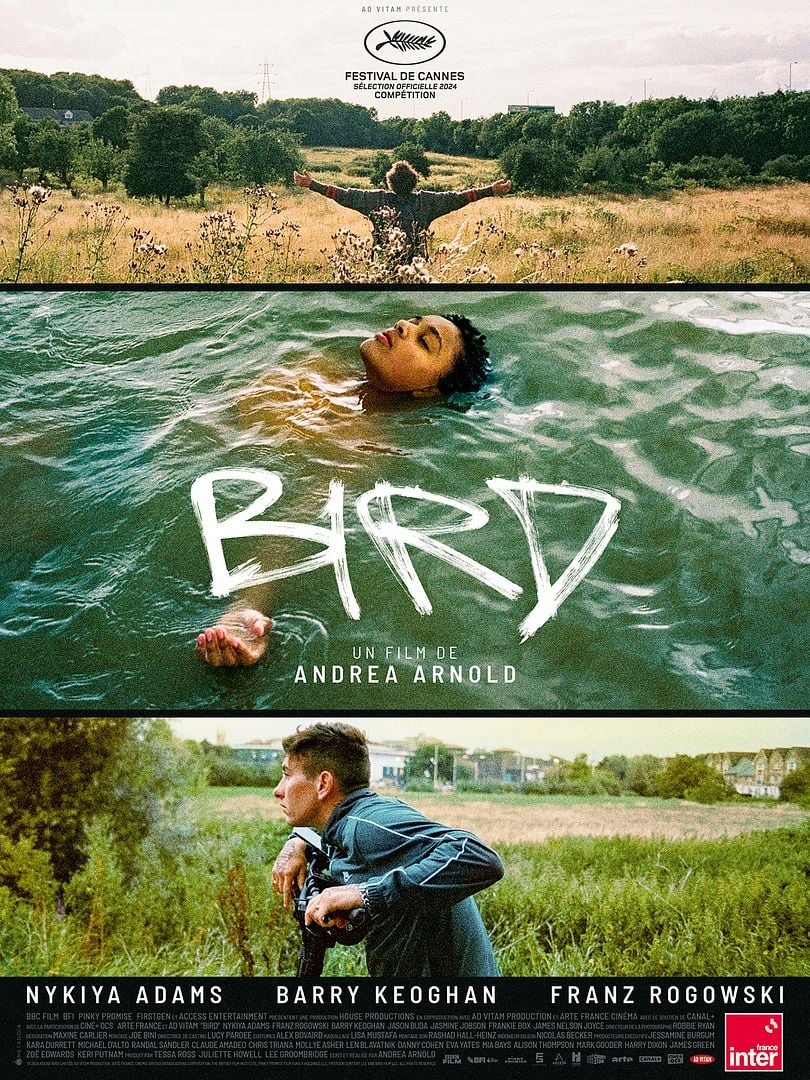

Ingrid (Julianne Moore), écrivaine new yorkaise à succès, avait perdu le contact avec Martha (Tilda Swinton), journaliste de guerre, qu’elle retrouve mourante, en phase terminale d’un cancer de l’utérus. Elle accepte de l’accompagner dans ses derniers jours. Bailey, garçon manqué de douze ans à peine, entrée trop tôt dans l’adolescence, n’a pas la vie facile. Dans une sinistre cité portuaire du Kent, Bailey vit dans un squat insalubre avec son père, indécrottable adolescent sans le sou, et son demi-frère. Sa mère vit quelques blocs plus loin sous l’emprise des hommes violents qui se succèdent dans son lit. Le jour où son père lui annonce son mariage, Bailey fait la rencontre étonnante d’un homme au comportement bizarre qui s’est donné un étrange prénom : Bird.

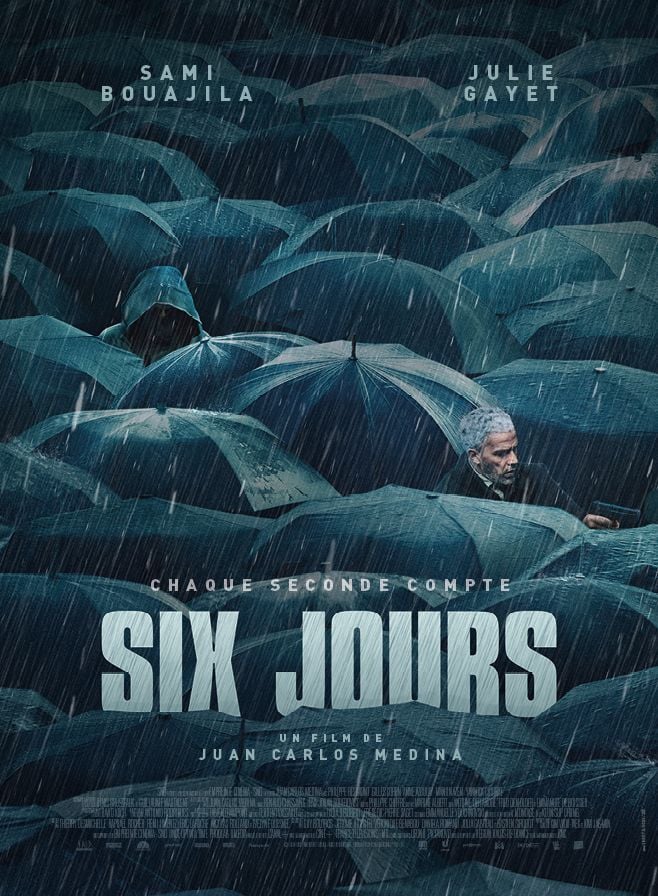

Bailey, garçon manqué de douze ans à peine, entrée trop tôt dans l’adolescence, n’a pas la vie facile. Dans une sinistre cité portuaire du Kent, Bailey vit dans un squat insalubre avec son père, indécrottable adolescent sans le sou, et son demi-frère. Sa mère vit quelques blocs plus loin sous l’emprise des hommes violents qui se succèdent dans son lit. Le jour où son père lui annonce son mariage, Bailey fait la rencontre étonnante d’un homme au comportement bizarre qui s’est donné un étrange prénom : Bird. Un inspecteur de police lillois (Sami Bouajila) ne se remet pas d’une affaire dont il a eu la responsabilité dix ans plus tôt et dont les faits seront prescrits dans six jours à peine. Une fillette avait été kidnappée. Elle était morte dans les bras de sa mère (Julie Gayet) et le ravisseur avait réussi à s’enfuir avec la rançon au nez et à la barbe de l’inspecteur chargé de l’arrêter.

Un inspecteur de police lillois (Sami Bouajila) ne se remet pas d’une affaire dont il a eu la responsabilité dix ans plus tôt et dont les faits seront prescrits dans six jours à peine. Une fillette avait été kidnappée. Elle était morte dans les bras de sa mère (Julie Gayet) et le ravisseur avait réussi à s’enfuir avec la rançon au nez et à la barbe de l’inspecteur chargé de l’arrêter.